大阪の近現代建築と商業空間──「近代建築」と「現代建築」の対立を超えて

はじめに──単なる過去と現在だけがあって歴史が存在しないということ

現在のすぐ下に一枚の布がある。つねに移動していくその布の上で「現代」が踊り、布越しのすべての光景は遠近感を喪失した「過去」であって、それはどのように組み合わせようが、解釈しようが、一向に構わない。しょせんは戯れなのだ。そんな薄っぺらな共犯関係に飽き飽きした時、《歴史》の回復はどのようになされたらよいのだろうか。これは建築の問題として、「近代建築」と「現代建築」の対立・共犯関係を、どうやって発展的に解消していくかというテーマに変奏されるだろう。

「近代建築」という語は現在、開国以降に導入された意匠を伴って、第二次世界大戦以前に建てられた建築を指すのが一般的である。完全に和風に見えるものが除かれる以外は、近代(1854〜1945)に建設された建築すべてが入る。価値判断を抜きにした時代概念として、ほぼ定着したとみてよいだろう。幕末から明治初頭の擬洋風建築や、大正末からのモダン・ムーブメントの建築も含まれるが、中核は歴史的な意匠に根ざした「様式建築」となる。

かつて(第二次世界大戦の終戦から1980年代頃まで)は「近代建築」が現在で言う「モダニズム建築」に近い意味で流通していたことを思えば、少し奇妙な話かもしれない。「近代建築」の意味が、対照的と言えるものに転じた過程については、以前に考察したのでここでは書かないが★1、ともあれ、今「近代建築」は煉瓦造の洋館に代表されるような「レトロ」な概念である。現在の建築と鋭く対立したり、示唆を与えるようなものとして捉えられることは、ほぼ皆無だろう。

「現代建築」というのも、また不思議な単語である。先の「近代建築」と同様の時代概念であるとすると、第二次世界大戦の終戦(1945)から現在までの建築すべてを含みそうだが、このような用法は「近現代建築」のような複合語以外は、あまり見られない。では、「現代建築」は「現在の建築」であり、現時点の建築全般を指示しているのだろうか。しかし、これもしっくりこない。理由は「現代建築」という言葉に「現代的」な建築という限定性が含まれているためだろう。これは、かつて「近代建築」が「近代の建築」ではなく、「近代的な建築」の含意があったことに似ている。だが、その「現代」の中身が議論される機会は、西沢大良の論考★2などを除いて乏しいのが現状である。

「現代建築」という語は「近代建築」とは異なり、「現代的」として限定された平面に乗る建築だけを扱う。けれど、その価値判断の基準は明示されない。平面は時間の経過とともに遷移して、扱われる対象は入れ替わり続けることになる。その結果、「現代建築」という語は「これを問題にしなければいけない」といううっすらとした強迫観念をまとう。だが、なぜそうしなければいけないかの理由は明らかでないのである。

もうひとつの違いとして「近代建築」が今では設計者の有名性と無名性を同時に扱うようになったのに対して、「現代建築」はほぼ「建築家」の営みとして語られることもある。「現代建築」とみなされるのは、ほぼ設計者の個人名を冠した作品であって、例えばショッピングモールのように「論壇」が対象化した「ヴァナキュラー」な建物がそれに加わることもあったとしても、おおむね一時の現象に留まる。

以上をまとめると、「現代建築」という言葉は、「近代建築」にはほぼ見られないような《限定性》と《遷移性》と《作家性》を帯びている。現在に近い建築のうち、「現代的」なニュースとして捉えられるものだけが扱われ、それはおおむね「建築家」による作品という含意がある──逆に言えば、現代建築として扱われるのが「建築家」である。このような語の響きは、かつて「近代建築」が「近代的な建築」の意味だった時代において、主要なプレーヤーが建築家であり、建築が進歩的に遷移し、そのありようをジャーナリズムが表象すると信じられていたことの無意識の残響だろうと私は考える。

「近代建築」:時代概念、価値判断なし(ただし和風を除く)

「現代建築」:非時代概念、価値判断あり(ただし明示されず)

このように「近代建築」と「現代建築」の単語にまつわる概念を改めて捉えた時に、問題として何が挙げられるだろうか。

第一に、両者が棲み分けられ、相互に不干渉だということである。「近代建築」と「現代建築」は対であるかのように見えるが、実際には並立も対立もしていない。近代建築は今と離れた物語である。それと無関係に、現代建築という平面は遷移する。そのように両者がねじれた位置にある結果、両者が同じ《建築》であると考えられず、両者を語る言葉も対象とする受容者層も異なると捉えられ、両者の間の時代(戦後)や対象(「建築家」以外の建物)で抜け落ちるものが多いという3つの不思議が生まれる。

第二に、両者とも時間的な厚みが欠落しがちである。戦前と言っても、幕末維新期もあれば、日清・日露戦争、第一次世界大戦などを画期とするような各時代もある。近代建築にもそれぞれの年代が反映している。建築の自律性を注視した時にも、各時代の産物に継承関係や対立関係がある。1世紀近くの時間の長さをひとつに見ることはできないわけだが、近代建築の価値を現在と異なる「レトロ」な点にもっぱら置いた際、過去にも新旧があるという当然の視点は見失われがちとなる。では、現代建築のほうはどうだろうか。これを固定された定義を持たず、遷移するものとして捉えている以上、時間性が喪失されることは多言を要さない。両者は互いに無縁な、二種類の平面なのである。これは第一の問題として挙げた「近代建築」と「現代建築」との不干渉の結果である。極端に言えば、単なる過去と現在だけがあって《歴史》は存在しないのである。

第三に、両者とも「イメージ」に堕してしまう危険性だ。もし、近代建築が刻一刻と前進する現在と無縁であり、現代建築が単なる遷移であって過去との脈絡が検討されないとしたら、そこから《建築》固有の価値を汲み取ることは可能なのだろうか。都市のなかの重要な要素としての個別の建築を理解するため、われわれは「近代建築」と「現代建築」を別物として捉える思考を乗り越えなければならない。 ここで、ようやく大阪が登場する。大阪からこの対立を超える思想と行動が取り出せると考える私は、いくつかの観察から全体の構図を描き出していきたいのである。

船場──現代の活力を証拠立てる旧来の建築の存在

大阪における「レトロ」な近代建築の集積地として近年、多少知られてきたのが船場である。戦前に建てられた洋風建築の姿が、観光ガイドなどに掲載されることも増えた。船場は16世紀末、豊臣秀吉が大坂城下町の整備に伴って平野商人、伏見商人、堺商人などを誘致したことに始まり、江戸時代以降の大阪の経済都市としての発展を支えてきた。だが、特に高度成長期以降、このエリアは大阪の衰退の象徴として語られることが少なくなかった。20世紀後半の経済機構と輸送機構の変化に従って、都市中心部に位置した旧来の商業中心地区の地位が低下し、空洞化するという現象は世界の一般的な傾向だが、船場も例外ではなかったのである。

しかし、その際に過去の経済発展が生み出した遺産が見直されるという事象も、また先覚的な都市に共通している。船場には、江戸時代以来の形式を受け継ぐ木造の町家がいくぶん残されている。それ以上に、東京を含む日本の他都市と比較した時に特筆すべきは、残存する近代建築の密度である。とりわけ1920~30年代の鉄筋コンクリート造の建築は質量ともに秀でており、大阪という都市がとりわけ戦間期に興隆した事実を物語っている。

こうした遺産が、現在どのように資産として生かされているのだろうか。いくつかの実例を見ていきたい。

- 船場ビルディング

外観は比較的おとなしく、特徴は中庭を中心としたつくりにある。強い照明も空調装置もなかった戦前期において、一定以上の平面を持つ建物に中庭を設けるのは一般的な手法だが、この建物は船場という土地柄、中庭の積極的な活用が図られている。荷馬車などが引き込めるようスロープが入口から続き、吹き抜けに面した外部廊下を経て、各部屋に入るという構成をとる。

こうした構成が90年の時を超えて、現在の職種に適した空間を準備している。現在、中庭には植物やベンチが置かれ、風通しの良い、小さな街のような空間になっている。自然の光や風と近づきながら、違う部屋の気配を感じて、交通至便な中心部で仕事ができる。建物全体という外殻が都市に閉じながら開き、自らの居室という内殻も建物全体と透過し合う関係にある。クリエイティブな業務に打ち込むうえで、これほど適した構成もないだろう。

船場ビルディングは1885(明治18)年から続く化粧品メーカー・桃谷順天館の創業家系の不動産管理会社が一貫して所有・管理している。ビルに入居していたランドスケープ事務所の手で1998年に居住環境の改善がなされ、2000年に国の登録有形文化財に登録されて、現在のような姿となった。今では空室が出てもすぐに次の入居者が決まると所有者は語る。完成当時の必要でつくられた建築的な要素が、現代社会にふさわしいつくりとして読み替えられているのである。

- 船場ビルディング

- 芝川ビル

これまで芝川ビルのデザインは、もっぱらフランク・ロイド・ライトが設計した旧帝国ホテルに関連づけられてきた。だが、これは当時アメリカ西海岸を中心に流行していた「スパニッシュ・コロニアル・リヴァイヴァル」の一種と見たほうが適切だろう。

ビルは江戸時代からこの地に店を構えてきた芝川家の自家事業用事務所として建てられ、竣工2年後から戦前期は花嫁学校として使われた。現在はテナントビルとして、セレクトショップやアンティーク時計店、帽子店といったオリジナリティで勝負する店舗が集まっている。妖怪の装飾が目を引く1階客溜りを貸室にしたり、地下の金庫室を改装してカフェにするなど、当初の建物のありようをほかにない魅力として活かしている。

建物を所有・管理する芝川家創業の千島土地株式会社は、保存と経営のサイクルに熱心である。2006年に国の登録有形文化財への登録を行ない、2007年に戦後の増築部を撤去して屋上を元の状態に改め、レンタルスペースとしてさまざまなイベントに使用するようにした。玄関上部の幾何学的な装飾レリーフも近年修復されて、輝きを取り戻した。今では昭和初年の建築意匠が熱意ある店舗を引き寄せ、屋上は地域に貢献するコミュニティスペースとなり、エレベータのない館内を人々が自然に回遊する。古い建築の個性が、古びない商業空間を成立させているのである。

- 生駒ビルヂング

1920~30年代に流行したアール・デコは、機械的なものの持つ魅力を装飾に変えたスタイルと言える。定規とコンパスで引いたような線の強調、ギザギザとした機械的な繰り返しの形、カクカクと幾何学化された彫刻、大理石などと並べることで対比されたキラキラした金属やガラスの輝き......、これらすべての特徴が生駒ビルヂングにみられる。時計という当時、最高に精巧な機械を販売するビルだったと聞けば、それも納得である。

現在は開業時からの内外装をそのままに、新規事業の立ち上げなどに適したレンタルオフィスになっている。かつて店舗だった1階には入居者のビジネスをサポートするレセプションが備えられ、一角にカフェが入った。イタリア産大理石の贅を尽くした階段、アール・デコの照明器具やステンドガラスが、来訪者に本物の風格を感じさせる。運営会社が北浜からほど近い地の利とともに、近代建築ならではのデザインをセールスポイントにしていることは、建物の歴史や各部のディテールを美しいレイアウトで正確に伝える公式サイトからも明瞭である。レンタルオフィスへの用途変更の際に、最新のインテリジェントビルに匹敵する設備に更新されたが、相変わらず1階あたりの床面積は広くない。この点も、各部屋に窓が付いているというレンタルオフィスの長所として銘打っている。

生駒時計店は隣の建物に移って営業を続けている。先代から受け継いだ建物をあくまで残したいと考えた所有者が、さまざまな検討の末、このような運営の仕方を決めた。5階建てでしかなく、階段などにも面積を費やした近代建築は、現在の日本の経済社会に投げ出された時に不利である。レセプション付きのレンタルオフィスへの変更は、床を小割りにしたうえで付加価値を付け、坪当たりの賃料を稼ぐという戦略から決定された。生駒ビルヂングは、生駒時計店として営業していた1997年に国の登録有形文化財に登録され、2002年に耐震補強や設備更新が行なわれた。それ以後、不動産として生かし続けるスキームが民間の意思と知恵で作成され、84年前と変わらない姿で今も時代を刻んでいるのだ。

- 生駒ビルヂング

個人的な思い出になるが、大学院時代に建築鑑賞を目的に大阪を訪れた時、船場の近代建築の濃度に驚いたものだった。調べていなくても名品に行き当たり、都市の中心部で「レトロ」な気分にひたれる。 しかし、現在、大阪にあって強く感じるのは、その価値を保ちながら、近代建築を現代の建築として生き長らえさせようという所有者たちの知恵である。

船場において近代建築を通じたまちづくりの動きが顕在化し始めた時期は、2000年前後と見てよいだろう。2002年の「SEMBA博2002」を皮切りに、2004年に活動グループのネットワーク組織である「せんばGENKIの会」が設立され、翌年から「船場フォーラム」が毎年開催されて結びつきを強めた。2006年からは大学教員や学生たちも加わった大阪市立大学都市研究プラザの「船場アートカフェ」を通じて、音楽イベントやマンスリーカフェなどが実施され、近代建築を空間資源として活かす試みが蓄積された。2008年には大阪市のHOPEゾーン事業の適用を受けて「船場地区HOPEゾーン協議会」が発足。「船場博覧会」と題して毎年11月の少彦名神社神農祭の前後に展示やコンサートなどのイベントを行ない、近代建築を擁する船場の魅力を発信している。2010年に設立された「船場近代建築ネットワーク」は、これに併行して近代建築の所有者同士の横の連携を深める組織である。大阪市中央区役所が主催する船場地区活性化事業「古典芸能×近代建築で船場を遊ぼう!」に、大阪商工会議所など共に協力している。

各所からの立ち上がりが横につながり、近代建築の街としての船場が再認識され、都市と建築を楽しもうという動きになったことがうかがえる。修景事業などの補助金を受けながらも、かつてとは違う社会状況のなかで自活しようという所有者の意思がそこで大きな役割を果たし、80~90年前の建築の計画的・意匠的な特質が、新たな価値として読み替えられたと言える。

当然ながら、都市中心部の建物には厳しい経済的圧力が加わる。あたかもそのまま残ってきたかのように美しい近代建築があったら、それは所有者たちの知恵と努力の賜物である。旧来の建築が目の前に存在することは、そのエリアに現代の活力が満ちている証拠である。現在の船場は、住民も旅行者もそんなセンスの良さを無意識に感じ取れるエリアとなっている。

基盤になっているのは、変わらない所有者である。先の船場ビルディング、芝川ビル、生駒ビルヂングの例に顕著なように、時代の流れに向き合いながら家業を受け継ごうという職業倫理は、彼らの行動の自発性と無縁ではない。近代建築は、ある意味で近世の街並みを破壊するかたちで生まれたわけだが、それを継承しようという動きのなかに近世以来の歴史を有する船場らしさは出現している。

こうした前提条件は、東京においてはあまり語られないかもしれない。だが、東京にも見られないことはないし、他都市ではさらに顕著だろう。経済的圧力と流動性が著しい東京を基準に日本を捉えようとすると見誤ることが多い。ここまで大阪の船場における近代建築と商業空間の現在を追ってきたが、これはけっして特殊な事例ではなく、全国的にも参考になるひとつの事象と考えられる。

BMC(ビルマニアカフェ)──大阪らしさ? らしくなさ?

- 小冊子『月刊ビル』

- 『いいビルの写真集 WEST』

(写真:西岡潔、

パイインターナショナル、2012)

反対に「BMCが大阪的である」と仮定してみると、「中央」に頼らない姿勢が浮かび上がる。BMCが取り上げるのは、有名な設計者の作品だけではない。なかには、村野藤吾や岸田日出刀などの設計したビルもある。しかし、それは「建築家」の作品だからではない。扱う理由は物としての面白さであって、設計者の名前はそれに関連するファクターのひとつに過ぎない。こうした評価軸は、街を実際に歩いての発見に基礎付けられている。したがって、対象物としては、大手の建築ジャーナリズムでは扱われないような民間の建物が多く混入する。このような、ジャーナリズムで有名とされる建築家の名前や公共建築のような既存のくくりではなく、自ら対象の価値を評価する姿勢は──ややステレオタイプだが──大阪的と形容できよう。

- 『いい階段の写真集』(同、2014)

狭い意味での建築界の枠に留まっていないので、BMCの営為は一般の人々の生活の楽しさに訴えかける。建築史的な部分を十分に持ちながら、現代の設計との連関を持つことも特徴である。メンバーのなかには、株式会社アートアンドクラフトのメンバーも含まれる。1994年から大阪を拠点にリノベーションをはじめとした新しい都市居住のスタイルを先駆的に打ち出してきた中谷ノボル率いる一級建築士事務所だ。設計だけではなく、施工会社、不動産業も営み、コンバージョンした「ホステル64」の運営も自ら行っている。過去への眼差しから都市の楽しさを見出す点において、確かに両者は無縁とは思えず、これもまた東京以外の都市における自然にボーダーレスな創造性のひとつと考えられるのである。 ともあれ、「大阪的」であるかないかを突き詰めて論じることは、本質的ではないだろう。BMCの画期は、近代建築への眼差しを戦後に接続したこと、その際に現代建築が遡行したかのような枠組みではなくて近代建築の無名性をも視野に入れていること、事実の探求と楽しもうという姿勢を自然に良質させていること。冒頭に述べた「近代建築」と「現代建築」の対立・共犯関係の乗り越えにおいて大きな意義を持つと思われるからである。

生きた建築ミュージアム──都市の渦中で歴史を志向する

そして、先に述べたような船場における近代建築を通じたまちづくりの動きと、BMCとは対立していない。むしろ重なり合っている。例えば、BMCのメンバーのひとりである高岡伸一は、船場の一連の動きに深く関わり、船場アートカフェや船場近代建築ネットワークにおいては近代建築の活用やガイドマップ作成といった比較的オーセンティックな貢献をする一方で、船場地区HOPEゾーン協議会で作成した「みどころMAP」には「戦後ビル編」を紛れ込ませるなど、どこかに一線を引くのではなく、それぞれの価値を認めさせるような活動で建築の枠組みを拡げている。そんな融和型のメンバーが一堂に会したのが、大阪市の「生きた建築ミュージアム事業」(http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000222838.html)である。従来の建築史や都市史の枠に留まらず、都市のハードとソフトを同時に語りながら現実の政策も影響を与えている橋爪紳也(大阪府立大学21世紀科学研究機構教授)を座長に、民間における経験も踏まえながら都市デザインの歴史把握と実践を往還する嘉名光市(大阪市立大学大学院工学研究科准教授)、商業空間の可能性を拡げるかたちでまちづくりの民間プレーヤーとして活躍する澤田充(株式会社ケイオス代表取締役)、大阪府知事時代の橋下徹市長の肝煎りプロジェクトである「御堂筋イルミネーション」などを実現させたライティングデザイナーの長町志穂(株式会社LEM空間工房代表取締役)、近代建築を大事にしながら大阪の商を盛り立てている吉田豊(大阪商工会議所地域振興部長)、公的な実践をシンプルで伝わる表現に落とし込むデザイナーの後藤哲也(株式会社オー・プロジェクツ代表取締役)、前述の髙岡伸一(大阪市立大学都市研究プラザ特任講師)、それに私というメンバーだ。

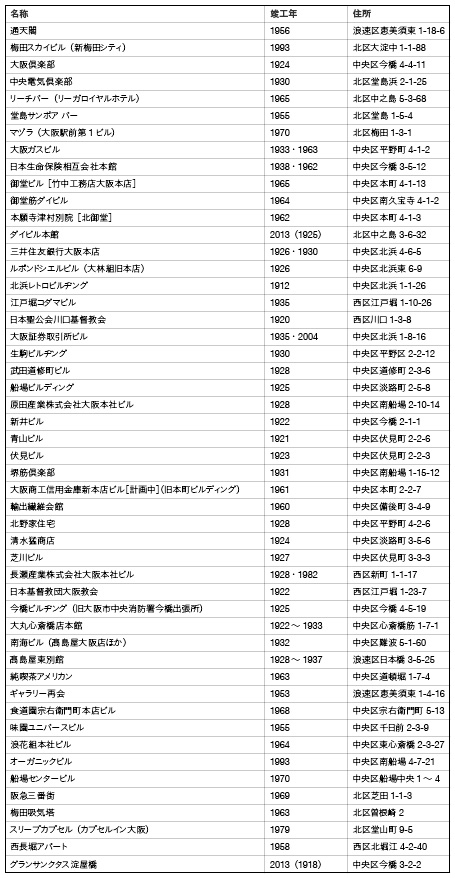

「生きた建築ミュージアム・大阪セレクション」(http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/toshiseibi/0000279164.html)は大阪市都市魅力創造戦略の重点エリアのひとつである御堂筋エリアにおける重点プログラムに位置づけられている。具体的には、2013年度と2014年度は同エリア近隣に数多く存在する優れた近現代の建造物のなかから、特に大阪の歴史・文化、市民の暮らしぶりといった都市の営みを物語り、時代の変化と発展を反映しながら生き生きと使われている建造物を選定・顕彰し、シンボルイヤーである2015年度には諸外国で行なわれているオープンハウス(建造物等の一般公開)を中心としたイベントを大阪で実現させ、継続可能な民間の枠組みを構築することを目標に置いている。

2013年度は1910~70年代に竣工した28件を選び、2014年度に22件を選定して計50件とした。選定の特徴としては、以下の諸点が挙げられる。

(1) 戦後の建造物も対象としたこと(船場センタービル、スリープカプセル、梅田スカイビルほか)

(2) 様式主義的でないオフィスビルや商業ビルといった大衆性のなかの美にも着目したこと(御堂筋ダイビル、食道園宗右衛門町本店ビル、味園ユニバースほか)

(3) 純粋な建物ではない構造物やインテリアも対象に含めたこと(梅田給気塔、純喫茶アメリカン、リーチバーほか)

(4) 竣工後の優れた転用や増築にも価値を認めたこと(ルポンドシエルビル、大阪ガスビル、長瀬産業株式会社大阪本社ビルほか)

(5) 部分保存も視野に入れたこと(ダイビル本館、大阪証券取引所ビル、グランサンクタス淀屋橋ほか)

こうした特徴は「生きた建築」という、おぼろげながら、新たに立ち上げた概念に包含される。われわれは「生きた建築」という概念によって、生きた過去の営みを伝えること(生業との関連)、生きて形や使い方を変えていること(増築や転用)、生き生きと使われていること(現在の利用法)といった評価軸を導入したといえる。これが過去からの蓄積と転用によって形成されている現在の地域性を認識させ、市民の建築意識・都市意識がより高まることを期待している。

- ダイビル本館

以上、撮影=倉方俊輔

もちろん、ダイビル本館の選定など、議論の分かれる部分もあるだろう。しかし、個人的にも、選定には異議はない。大阪という地域の時代性を一つひとつが違ったかたちで反映しており、それぞれに選ばれるべき理由がある。選定はゴールではなく、通過点だということも注意しなくてはいけない。この事業を通じて、所有者と建築関係者と公務員、それに市民がもっと相互に顔の見える関係になることが重要だろう。今年度は11月1日、2日の「生きた建築ミュージアム フェスティバル大阪2014」(略称:いけフェス)を通じて、多くの建築を今までにないかたちで市民に開いていく準備を進めている。

これははたして人間的なつながりを重視する大阪らしいのか、官と民の対立が強調される大阪らしくないのだろうか。ともあれ、この「生きた建築ミュージアム・大阪セレクション」も、「近代建築」と「現代建築」の関係をより生きたものにしていくだろうと思われる。

- 生きた建築ミュージアム選定リスト

おわりに──対立することに対立する

時間はつねに進行し、全共闘世代が第一線を退き始めたという事実は、けっして喜ばしいことばかりではない。その世代に対立する姿勢も、必要なだけ浸透しているだろう。われわれが、対立によって多くの価値を獲得してくれた全共闘世代やその下の世代の経験に、単純に忘却されるべき以上の物を見るとしたら、すべきは対立することではない。対立・共犯関係を発展的に解消していくことなのだ。5月革命と称された1968年のパリの学生運動におけるスローガン「禁止することを禁止する」に敬意を表して、「対立することに対立する」という旗印を掲げてもよい。「大阪」も「商業建築」も「中央のエリート建築」より劣った概念ではない。劣っているがゆえに無垢であったり権利を得ているわけでもない。こちらが普通であって、そこからの再解釈を進めていけばよいのだと思う。

註

★1──拙稿「「日本近代建築」の生成──「現代建築」から『日本の近代建築』まで」(https://db.10plus1.jp/backnumber/article/articleid/187/)(『10+1』No.20「特集=言説としての日本近代建築」、LIXIL出版、2000)

★2──西沢大良「現代都市の9か条──近代都市の9つの欠陥」(『新建築』2011年10月号、2012年5月号、新建築社)

倉方俊輔(くらかた・しゅんすけ)

1971年生まれ。大阪市立大学大学院工学研究科准教授。建築史。著書=『大阪建築 みる・あるく・かたる』(柴崎友香と共著、10月末に京阪神エルマガジン社より刊行予定)、『東京建築 みる・あるく・かたる』(甲斐みのりと共著)、『ドコノモン』、『吉阪隆正とル・コルビュジエ』、『東京建築ガイドマップ』(斉藤理と共著)、『建築家の読書術』(共著)、『伊東忠太建築資料集 阿修羅帖』(監修・解説)ほか。http://kntkyk.blog24.fc2.com/