千年村関西班経過報告

1──「古代インフラ」へのアプローチ

千年村関西班は、2014年よりスタートした。メンバーは、香川県庁の庄子幸佑(建築史)、金沢大学の内山愉太(空間情報科学)、京都工芸繊維大学の清水重敦(建築史)、京都大学の菊地暁(民俗学)、京都府立大学の上杉和央(地理学)、総合地球環境研究所の林憲吾(建築史)、奈良文化財研究所の恵谷浩子(造園学)、本間智希(建築史)、福嶋啓人(建築史)、前川歩(建築史)の10名を中核とする。「千年続いている村」を訪ね、その暮らしの工夫に学び、これから続く千年のために活用する。こうした千年村運動の理念は当然ながら関西班にも共有されているが、具体的アプローチはおのずから異なったものとなっている。マンパワーの違いもさることながら、それ以上に大きいのは、東日本と西日本における「千年村」の分布状況そのものである。西日本では分布密度が圧倒的に「濃い」のだ。

それゆえ、関西班では、数ある「千年村」から「どこを選ぶのか」が重要なポイントとなる。先に結論を述べると、関東にはほとんど見られない「古代インフラ」に注目することが決まった。古代の官道や水利施設を手がかりに、それらが「千年村」にどのような影響を及ぼすのかを探ることが、中心課題として浮かび上がったのだ。

2──山口市鋳銭司地区調査

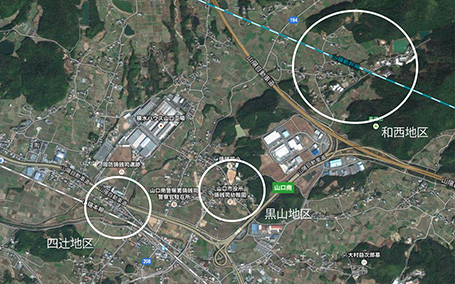

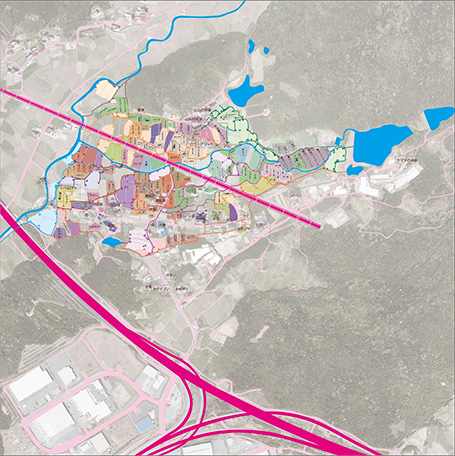

関西班最初のフィールドとなったのは山口県山口市・鋳銭司(すぜんじ)地区である(fig.1,2)。この調査は後述する山口情報芸術センター(YCAM)がパートナーとなった。-

-

fig.1──熊野神社上空から見た鋳銭司地区。和西集落を山陽新幹線と山陽自動車道が横切る。(撮影=千年村関西班+YCAM、2015)

fig.2──鋳銭司地区内の集落。街道町の四辻集落、史跡「周防鋳銭司遺跡」、地区全体の氏神社のある黒山集落、地区内で最も古いともいわれる和西集落などが含まれる。Google Mapsに加筆。(作成=千年村関西班+YCAM、2015)

関西班+YCAMでは、鋳銭司のなかでも伝統的な景観と文化がよく残されている和西集落を詳細調査フィールドと定め、ドローンによる空撮[撮影をご許可いただいた自治会、および住民のみなさまに感謝します]、水系調査、耕地の名称と利用状況の聞き取り、民家の実測、集落行事の参与観察、等々を実施した(fig.3,4)。その結果、いろいろと興味深い事実が見つかった。

-

-

fig.3──和西集落の水系および耕地名称。自然地形に沿った細やかな田越しの配水が読み取れる。国土地理院撮影の空中写真(2014年撮影)に加筆。(作成=千年村関西班+YCAM、2015)

fig.4──和西集落の水の供給源であるため池「焼畑堤」に村人総出で火入れをおこなう。(撮影=千年村関西班+YCAM、2015)

-

-

fig.5──熊野神社を上空から眺める。参道の軸線をまっすぐ延長すると鋳銭司関連の遺跡が発掘された山の頂上にぶつかる。(撮影=千年村関西班+YCAM、2015)

fig.6──縁側のない深い軒下空間は「屋垂れ」と呼ばれ、腐葉土の乾燥や苗床などに利用される。(撮影=千年村関西班+YCAM、2015)

fig.7──家々を巡回して床の間に祭られるニッサンサマ。(撮影=千年村関西班+YCAM、2015)

鋳銭司地区は、近代になると山陽本線が敷設され、戦後、さらに山陽新幹線、山陽自動車道が通過することとなった。和西集落を横断する新幹線と自動車道は、その長大な高架橋が威容を放っているが、一方、集落はそうしたハードなインフラに脅かされることなく、古くから伝えられた生活環境と暮らしの智恵を豊かに残している。和西集落を含む一帯では2016年度より圃場整備が予定されており、今回、耕地景観が改変される直前という絶妙のタイミングで詳細調査ができたことに驚いている。集落の景観と暮らしが今後どのように変容するかは未知数だ。よりよき未来のために、今回の調査成果が役に立つことを祈念している。

3──YCAM「屋垂れの村」展

千年村運動においては、千年村を訪れ、その生き方の工夫を学ぶとともに、そうした暮らしの智恵を発信し、未来をデザインする手がかりとすることが目標とされている。それゆえ、調査成果の伝え方が、通常の研究プロジェクト以上に重要となる。この点で(も)強力な援軍となったのが、パートナーの山口情報芸術センター(YCAM)である。YCAM(2003年開館)は、メディア・テクノロジー時代にふさわしい創作活動を支援すべく、「オープン」と「コラボレーション」をキーワードに創作活動そのものを研究開発しながら発信するという、世界的にもきわめてユニークな活動を展開する組織である。このYCAMのスタッフたちが、調査データを素材に実験的で刺激的な展示を作り上げてくれた。

YCAMのエントランスホールに設けられた展示場には、実測調査を行った民家の座敷部分と軒下の実物大模型を設置(fig.8)、座敷には集落を巡回する神様「ニッサンサマ」のレプリカを置き、和西の暮らしの様子を再現した。また、集落の立体模型を作成、これに各年代の航空写真、水系、耕地利用状況などのデータを投影したプロジェクション・マップを設置(fig.9)。さらには、今回の調査で各メンバーが装着したウェアラブルカメラによる調査時の主観ショットをモニター上映、ドローンによる空撮映像と合わせ、「虫の目」と「鳥の目」の両方から和西の暮らしにアプローチする展示構成となった(fig.10)。

-

-

fig.8──YCAM館内に実物大で再現された屋垂れと座敷。(撮影=千年村関西班+YCAM、2015)

fig.9──地形模型に投影された水系や所有を分析のプロジェクション・マッピング。(撮影=千年村関西班+YCAM、2015)

fig.10──ウェアラブルカメラによる調査メンバーの主観映像の展示。(撮影=千年村関西班+YCAM、2015)

展示というスタイルは、報告書や講演会と異なるアウトリーチを持ち、想定外の反応を引き起こしつつある。そこから得られるフィードバックを、どのように千年村運動に反映していくかが今度の課題だろう。

関西班ではこれからも、多くの千年村を訪れ、多様な専門と関心を有する同志たちと協同しつつ、その成果を多様なメディアでアウトプットして行きたいと考えている。ご理解とご支援をお願いする次第である。

菊地暁(きくち・あきら)

京都大学人文科学研究所助教。著書=『柳田国男と民俗学の近代─奥能登のアエノコトの二十世紀―』。共著=『今和次郎「日本の民家」再訪』ほか。