自由な建築──しかし、何から?

石上純也の無重力建築

石上純也の無重力建築

私はこれまで遠くから石上純也の活動をみてきたが、長らく彼のことをコンセプチュアルで思索的な建築家だと思い込んでいた。実際の建築よりもアイディア──いわばアイディアを巡る詩論──と、そうしたアイディアの多種多様な投影としてのドローイングや模型により大きな関心を寄せているのだと思っていた。しかしそれは無論、私の思い違いであった。カルティエ現代美術財団で開催中の石上の展覧会「Freeing Architecture(自由な建築)」は、現在進行中のプロジェクトの生きた展示であるとともに、独創的な構造物を実現するための彼の絶え間ない熱意を示す展覧会でもある[fig.1]。透明な展示スペースに置かれた繊細な手作業による模型、コラージュ、ダイアグラムから、今この瞬間も樹々や土や岩のある実際の現場で進められている巨大な採掘プロジェクトまで、石上の活動が一貫していることがよく分かるのである。

- fig.1──「Junya IShigami, Freeing Achitecture」展示風景、カルティエ現代美術財団、2018年3月31日-9月9日[Photos courtesy of JUNYA.ISHIGAMI+ASSOCIATES]

しかし、そもそも建築は何から自由になるべきなのだろうか? そして石上はいかにしてそれを成し遂げるのだろうか? 答えはじつに簡単である。建築は地上のスケール、すなわち重力への積年の屈従から解放されなくてはならないのだ。私は、石上がその独特な軽快さをもって追い求めているのは、無重力の建築だと思っている。しかし、石上がほかの多くの建築家と一線を画すのは、彼の場合、膨張式、超軽量、またははかない構造など、無重力を言葉通りに実現する方法ではなく(確かに石上はそのような素材を頻繁に用いるが)、建築的思考の根幹に迫る造形的、構造的な検証をすることで無重力を獲得しているという点にある。なおかつその検証作業は、理論的言説よりも建設的・実証的メソッドに頼るという意味において、完全に実践的な見地に立っているのである。

石上の思考は思索的であると同時に直観的である。彼のアイディアの多くは、直喩やパラダイムとして用いた自然の要素──光、雨、雲、林、地平線──に導かれるものである。しかし、ここでいう「自然」とは果たして何を意味するのだろうか? 石上の答えは明快である。2010年に発行された著書『建築のあたらしい大きさ』(豊田市美術館個展カタログ、青幻舎、2010)においても以下のことがはっきりと示されている。自然は、限りなく小さな量子レベルの領域から、広大な宇宙の無限の広がりまで、現実世界における多種多様なスケールの共存を可能としているのである。

したがって建築は、複数のスケールを織り合わせることができる自然の力そのものを模倣し、自然の中に巧みに入り込むことを使命としなければならない。そしてそれはわれわれの立ち位置から始める以外に方法はない。すなわち、人間中心の巨視的(マクロスコピック)な視点からである。しかし建築家は、そこから現実においても新しいレベル、そして新しいスケールへと進むことができるのだ。著書の中で石上はこのように述べている。

建築の概念を広範にすることによってより多くのスケールを建築のなかに含めることができるかもしれないし、逆に範囲を変えなくても、さまざまなものをできるだけ小さくしていくことで、できるだけ多くを建築のなかに取り込んでいくこともできるのかもしれない。あるいは、建築そのものが小さく低密度になり、薄い広がりになっていくことで、さまざまなもののあいだに含まれていくこともできるかもしれない。(『建築のあたらしい大きさ』p.3)

この言葉は簡潔かつ的確で、じつに素晴らしい。過去10年ほどにわたり、石上が地道に追求してきた二つの方向性を明快に指し示している。まず石上は、細く壊れやすい素材を取り入れ、繊細な小型の模型、ドローイング、アッサンブラージュなどで新たな実在を探り、さらなる熟考や巧みな操作によってそれらを提示することで、かつてないほどに細やかで捉えがたいスケールの試みを重ねてきた。しかし別の、おそらくより重要な次元のことを言えば、石上は建築的想像から生まれる軽さや小ささの新たな境界と、アトリエの空間内でそのような想像を手作業で具現化したものの間をつねに行き来し、相互作用させることによって、より興味深いものを次々と明らかにしてきた。建築的想像が働くさまざまなレベルの間を素早く横断することによって、一見多種多様に見えたスケールは、結果的にほとんど見分けがつかないものになるのだ。こうしてさまざまなスケールや制作工程の間を循環することによって、一種の斜視的視点がもたらされる。それは、全体的な再調整を必要とする、直観のショートカットのようなものであると言える。

当然ながらこの「小ささ」という概念は、あまり具体的に説明しないほうがいいだろう。むしろこうしたアプローチの直接的な利点は、「小ささ」や「大きさ」が「S、M、L、XL」といったスペクトルの中で容易に交換可能なことである。重要なのは、「小ささ」と「大きさ」の相対的な関係性ではなく、それらをつなぎ合わせ、ときには両方のレベルで同時に機能することを可能にする道筋である。これにより問題は、スケールやスケーリング(拡大縮小)がもつ言葉通りの、量的・測量的意味とはまったく別の、新たな造形的レベルへと転換される。もはや「小ささ」や「軽さ」は、ものの相対的な大小とはあまり関係がない。むしろこうした概念は、変化の可能性を示唆する、その状況の質的な側面と大きく関係しているのだ。「小さい」または「細い」といった言葉は、二つのスケール、または二つの造形的次元の曖昧な隙間──例えば垂直方向と水平方向の間の差異の消失や、内側と外側、または接続と切断の間で転移する境界など──といったより微細で捉えがたいレベルを形容するために用いられ、そういう場所であらわになるものこそが重要であることを意味している。以下で見るように、こうした次元に建築的な意味を持たせるにあたり、必ずしも地上に限定された絶対的な枠組みに照らし合わせる必要はない。むしろそうしないことが求められている。まさにそこで起きるスケールからの逸脱やぶれが反重力のテーマとつながるからである。

繰り返しになるが、この文脈における「小ささ」とは、なによりも質的な言い表わしなのである。そこには絶対的な意味があり、通常は「大きい」と見なされる指標とも十分に符合する。例えば後に言及する高層ビルでさえ、適切な視点から見ればそれは「小さい」のである。とすれば、真の大気的建築──石上が言うところの「空気の流れのように透明で細やか」な建築(『建築のあたらしい大きさ』p.8)──は、つねにある種のナノ建築と見なすことができる。それは、昨今のバイオエンジニアリングや建築デザインの進歩がもたらした小型化という先端技術の偉業とは無関係に、透明度やゼロ密度の閾値を超えるより抽象的な多様性をもつナノ建築である。たとえ想像の飛躍や手描きのダイアグラムという方法でしかないにせよ、石上はこうした肉眼で見ることのできない次元を効果的に取り扱うことができているのである。彼が追い求めるのは、建築的構造や造形が空間を形づくることとほとんど区別ができず、すなわち構造と空間そのものが互いに置換可能な関係性である。空間内に形あるものを設置したり、既存の空間を仕切ることに興味があるのではなく、これまで分断されていた空間次元をつなぐ新たな方法を創造することに関心があるのだ。

これに似た直観を当時、まったく違う文脈で発展させたのが、かのマルセル・デュシャンである。かつてデュシャンは、驚くべき的確さでいくつかの作品の「アンフラマンス」(極薄)的性質について言及している。それは二次元と三次元、もしくはより興味深い三次元と四次元の間で展開するものを指す。こうした隙間的(すなわち非整数、分割的)次元を表わす数学モデルは、今日「フラクタル」と呼ばれている。石上の建築の詩学において特別な役割を果たしているもののひとつに雲が挙げられるが、これはまったくの偶然ではない。素晴らしく繊細な自然の産物である雲は、まっさきに無重力を連想させ、ほかの媒質に浸透し、それ自体没入型の存在となり得ることはもとより、フラクタル的構造の典型であるとも言える。数学者から見れば、雲は「スケール不変」であるが、これは実体験の中で考えると非常にわかりやすい。雲は、その中に没入していようが、遠くから眺めていようが、その「大きさ」を把握するのは非常に難しい。石上はこのように述べている。

雲にも境界があり、その境界によってかたちをつくりだしている。その境界は近づいていくとぼやけて、境界としての意味合いを失い、ある距離を保って眺めると、はっきりとしたかたちとして姿をあらわす。スケールによって変化するそういう境界の在り方で建築を計画することはできないだろうか。(『建築のあたらしい大きさ』p.29)

雲は非中心でボーダーレスであり、多孔性で、ほぼ流動的な空間モデルであり、通常の境界や座標から解放されている。しかし、それだけではない。雲はより根本的なレベルでスケールの問題とは無関係なのである。より正確に言えば、雲はどのスケールに合わせても変容可能であり、またいかなるスケールにも限定されない。結果として、雲のような空間のなかでは、見る者の視点は距離や奥行きを伴う見慣れた次元の基礎から解放されると言えるのかもしれない。そこでは通常の(ユークリッド的)距離空間のように、ある一点から別の一点へ、ではなく、ひとつの平面や境界値からまた別の平面や境界値へと、異なるスケール間を移動するかのように循環することが可能となるのだ。

石上がこうした自然の形態に魅了されていることは、彼のプロジェクト全般が「さまざまなスケールを自由に行き来する」(『建築のあたらしい大きさ』p.145)ことに突き動かされていることからも納得がいく。こうした無重力の造形的な理解──方向感覚の欠落というよりは、スケール不変性と呼ぶべき概念──に照らし合わせてみると、本展のタイトル「Freeing Architecture 自由な建築」はより具体的な意味合いを帯びてくる。問題となるのは、建築的想像と、視覚的・運動感覚的空間におけるスケーリングやキャリブレーション(それ自体が重力によって決定づけられる建築の全体的な枠組みの表われである)の従来の結びつきの関係性を転覆させることである。それこそが石上の最大の試みなのである。

建築設計におけるこの基本的枠組みは、垂直軸の優位性にもっとも顕著に現われている。これまで多くの建築家たちは、真の空気的(エアリアル)で大気的(アトモスフェリック)な建築を実現すべく、地面の上を自由に浮遊する構造物を夢見てきた。より形式的なレベルでは、オランダの美術家であり建築家のテオ・ファン・ドゥースブルフによる軸測投影的「カウンター構造」などに代表される平行透視への関心が同様の目的を果たしたと言えよう。それは柔軟で、多焦点の、「浮遊する」空間を示唆するための視点であった。私が見る限りでは、石上はそれほど軸測投影を好んではいないようだ。かつて巨大なヘリウム入りの六面体で実験をした際にも、それが浮遊しているということよりも、その膨張式の物体と周りのアトリウムのような展示空間の間で転移する広がりのほうにより関心があるように見受けられた。アルミに包まれた塊は、ゆっくりと動き回り、空間を占領するというよりも、不規則な進路のなかで数えきれないほどのヴァーチュアルな体積をなぞるように空間を切り取っていた[fig.2]。また、高層ビルの設計を通して垂直性の問題に真っ向から挑んだときも[fig.3]、石上はビルを相当な高さにまで文字通り引き上げることで重力に打ち勝とうとしていたわけではない。彼はこうした新しいスケールが生じさせる知覚的、構造的なずれに主眼を置いていたのである。この新しいスケールの限界を押し広げること、そして最終的には、高層建築を計画する上で安定性を確保するために「とてつもなく大きな平面」(『建築のあたらしい大きさ』p.134)を必要とさせる、重力のロジックを覆すことに挑戦しているのだ。「建物がどんどん高くなって地上からどんどん離れていったとき、高さという概念はあるとき距離という概念に変わる」(『建築のあたらしい大きさ』p.172)と、石上は述べている。驚くべき主張ではあるが、これまでの石上のスケールに対する見解と完全に一致している。重要なのは、空に届くことや、想像を絶する高さの空中都市をつくることでイカルス的空想を満足させることではなく、垂直性そのものがもたらす恩恵を排除することなのである。極細の高層ビルを、無限に長い構造物として見ること、そしてその意味においてそれが水平の広がりと厳密に等価であるということに気づくことができたとき、重力軸は空間内のほかの次元とともに崩壊するであろう。もはやその違いは重要ではなくなるのだ。つまりここでは、徹底した空間の相対化が起きているのである。それは例えば、宇宙飛行士が地球の下を浮遊しているイメージが示唆するような上からの眺め(オーバービュー)/下からの眺め(アンダービュー)とよく似ている。

- fig.2──《四角いふうせん》(2008)[撮影=市川靖史]

- fig.3──《空に住む》インスタレーション風景、「建築のあたらしい大きさ」(豊田市美術館、2010)[撮影=市川靖史]

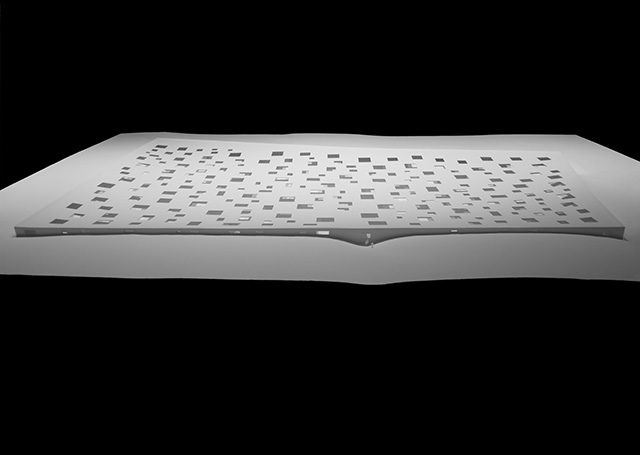

これと同様の結果が見られるのが、平屋建ての空間の上に12ミリの厚さの連続するスチール板でできた巨大な浮遊する天井を張り、まったく新しい風景を創造したプロジェクトである。地面と人工の空が出会い、交わり、そしてあらゆる方向へと拡散することで、地平線は分割されると同時に折り重なる。鑑賞者は地上と空の間、または地面のような床と空のような屋根──それは地と図が反転する曖昧な関係性にあり、容易に入れ替わる──の間を漂っているかのような感覚に陥る。さらにこの室内空間には光、風、雨といった自然の要素も含まれ、丁寧に切り取られた複数の四角い開口部をもつ屋根は低い雲の広がりを思わせる。地面はほとんど気づかれないほどに緩やかなカーブを描き、遠くで屋根部分と交わる。そしてまばらに光が射し込む屋根自体もまた、紛れもなく大きな地面の塊が空中に浮遊しているかのように見えるのだ。カルティエ現代美術財団で展示されている20メートルの長さの模型は、こうした同時性を感じさせるにちょうどいい大きさだと言える。観客は地面の高さに目線を置き、この広大でありながら、不思議と親密な室内風景を覗き込むことができるからだ[fig.4]。

- fig.4──《神奈川工科大学マルチパーパスプラザ》(2008-)

これは大気的な建築が無重力的体験と同様の感覚を伝える好例であるが、それは見る者を文字通り空中に押し上げたり、構造や部材の明白な表現の繰り返しによって無重力を感じさせるだけでなく、空間を体験させる基本的な次元、さらには自然環境の抽象的側面を展開したり、再び折り込んだりという純粋に造形的な手法を通して可能となっている。最終的に重要なのは、自然と建築の間に開かれた媒介空間で起きる微細な交流と変化なのだ。石上は、風景の創造にあたっては、「自然環境がもつ抽象性と建築がもつ抽象性。そのあいだについて考える」(『建築のあたらしい大きさ』、p.54)ことに関心があると主張している。

この巧妙な弁証法によって、建築はそれ自体にとっての風景となる。それはある標準に合わせて配置され、囲われた部分的な自然ではなく、自ら地平線を引き、周囲の自然の中で独自の空気感を展開することができている「第二の自然」なのである。こうした建築には、大規模な発掘、採掘、掘削、移植、再栽植が必要とされる場合がある。地面に穴を掘り開け、コンクリートを流し込み、成形し、離型し、そして最終的に空洞(ネガティヴスペース)を形づくるという作業も発生するかもしれない[fig.5]。こうしてできた人工の洞窟にガラスの壁を差し込むことによって、見る者は地面の下を浮遊している感覚を強くする。この建築的なパフォーマンスは、一見きわめて地上的、ひいては地球的──いずれにせよ「実体的」からは程遠い何か──に感じられるかもしれないが、それはまさに古い穴居人の住居を独自の方法で「無重力的」に解釈したようなものであり、前述した地と図の曖昧さと同様の概念を利用していると言える。モスクワでは、古い建物を丸ごと地面から浮かせたようなプロジェクトを行なったが、それは単に建物の周りの土を掘り、もともとの地下を新たに地上階に仕立てることで可能になったのである。

- fig.5──《House and Restaurant》(2013-)

一方で、水面が動く床へと転換されるプロジェクトもある。これは、海の上に直接設置された雲のようなパビリオンで、屋内に外の天気も反映される。一連の近作プロジェクトを発表したカルティエ美術財団での展覧会にともなう素晴らしいカタログ(実質的にはアーティストブックとなっている)[fig.6]で、石上は次のように述べている。「建築の内側に、あたらしい外をつくる」(『Freeing Architecture』p.198)。また別の建築プロジェクトでは、45メートルの高さの壁で囲われた細長い廊下が天井のないチャペルの内部へと続く。壁の形状により、来場者の頭上に青い空の一片が切り取られ、地平線が丸ごと転移するという仕組みである。自然の谷の真ん中に人工の渓谷が屹立するようなこの建物では、構造体の深さゆえに光は非常に高いところから降り注ぐかたちとなる。さらに別の近作プロジェクトでは、蛇行する通路の両側に透明なスクリーンが立てられ、それによって周囲の樹々の中を進む室内プロムナードが出現する[fig.7]。ここでは風景が切り取られるのではなく、散策する鑑賞者の行く先に面白い展開が待ち受けているという、いわば映画の長いトラッキング・ショットに似たものが提供されているのである。石上はこの計画についてこのように表現している。

あるところで、空間を包み込む透明なスクリーンは重なり合い1枚になる。内部空間が1枚のガラスのなかに吸い込まれて、森のなかに消えていく。消えながら建築になっていく。(『Freeing Architecture』p.61)

これ以上的確な表現はないであろう。ここで言う建築とは、重力に逆らい、自立したかたちで地面から立ち上がる建物を設計し、建設するという技術を指す総称ではない。建築は、見慣れたいくつかの空間の次元が消滅し始め、それに伴い全体の風景が一種の流動性と浮揚性を帯びたときに初めて完全な意味をもつのである。これらの次元が交わる、あるいはなんらかの方法で裏返されるとき、私たちが当然のものとして受け入れている、ブロックや壁、仕切りや境界の従来の配置は覆い隠されてしまうだろう。しかし、建築が顕在化するのはまさにそのときなのである。そうした状態において建築は、石上がインスピレーションの源とする自然現象の予測できない力の幾分かを取り戻すことができるのだ。

- fig.6──石上純也『自由な建築』(LIXIL出版、2018、日本語版、英語版の2種あり)

- fig.7──《Park Groot Vijversburg Visitor Center》(2012-17)[撮影=Giovanni Emilio Galanello]

石上は、単に建築空間を「開く」ことに挑戦しているのではない。それは、ル・コルビュジエが重さを支える壁や、部屋という通常の空間分割を排除した「自由な平面」を考案したときから、あるいはまたミース・ファン・デル・ローエが抽象的で多様性のあるフィールドを求めてグリッドの概念を打開したときから、幾度となく私たちが見てきたことだ。モダニスム建築の功績は、それまで何世代にもわたり、地球に住む人を前提に、あるいは測量士によって考案された方法による空間の理解にほぼ完全に頼るものであった。言い換えるなら、この「自由な平面」はいまだに私たちを地上的平面に残したままであり、地平線も実質的には視界の中に留まったままなのである。コンクリートのピロティ、屋上庭園、カーテンウォールが集中的に使用されても、そして航空学が私たちを魅了し掻き立ててもなお、風景はどこまでも重力の原則に支配されたままなのである。さらに言えば、これらは建物の質量組成や平衡感覚、あるいは上と下、縦と横の概念で空間を構成することにも関係してくる。概して私たちの爬虫類脳は、今もなおこうしたカテゴリーに従い続けているのだ。しかし、石上純也はその類い稀な気品(エレガンス)で、そして優しくも決然とした姿勢でポエティックな異化をし続ける。彼の仕事を通して私たちは、建築を「自ら生成する、人が住む風景」と捉えることができるということに気づかされるのだ。自然そのもののように広大で、多様で、地球に縛られた私たちの視線の境界を遥かに超えていく風景であるということに。

翻訳=河野晴子

エリー・デューリング(Elie During)

1972年生まれ。哲学。パリ西ナンテール・ ラ・デファンス大学(パリ第10大学准教授)。2007年、論文「From Relativity to Spacetime: Bergson between Einstein and Poincaré」でPh.D.取得。主な著書=『Matrix: Machine philosophique』(共著、2003)『Faux raccords: La coexistence des images』(2010)、『L'âme』(2013)『La métaphysique』(2013)『Le futur n'existe pas: Retrotypes』(アラン・ビュブレックスとの共著、2014)など。