形象化された世界──《都市の記述》とその表現

孔子の困惑

孔子曰く「この街は人口が多い」

冉有曰く「この先どうすべきか」

孔子曰く「人々を豊かにしよう」

冉有曰く「豊かになったら 何をすべきか」

台湾出身の映画監督楊徳昌(エドワード・ヤン)による1994年のコメディ映画『獨立時代(邦題=エドワード・ヤンの恋愛時代)』は、儒学の祖とその弟子の問答を冒頭に引用するところから始まる。世界有数の大都市となった現代の台北に紀元前4世紀の問題設定を強引にも適用し、誰もが社会的に「現代人」として演技することを余儀なくされ、自分自身を見失いながら魅かれては反発し合う若者たちの心理を群像劇として見事に演出した。同級生だがまったく実務経験のない友人を経営者に持ち、その姉、愛人、そのまた愛人が同僚にいることでトラブル続きの芸能プロダクションに働くチチは、誰にでも好かれる愛らしく誠実な人物として会社を維持させてきたが、傾く会社の経営にもかかわらず友情のために働き続けてきた挙句に、会社の制作物を大衆迎合と責められたり、その優等生ぶりを「演技」だと非難され、果ては会社の問題にまで介入してきた恋人との喧嘩の最中に「自分の意見もないくせに」と言われ言葉を詰まらせてしまう。生存競争と情との狭間に押しつぶされ、現代的生活に疲れ果てた彼女は救いを求め、古いビルの一室で資本主義に左右されない世捨て人的生活を実践しながら芸術小説の執筆に打ち込む小説家に心を寄せる。しかし現代都市のなかでは芸術の理想に逃げ込むことすらも許されず、凡庸にもかつての伴侶に言われた直截的な批判の言葉に苛まれた小説家は、自殺にすら失敗する──。

『A Confucian Confusion(孔子の困惑)』と英題がつけられたこの映画は、劇中の小説家の新作の題名から採られており、現代に蘇った孔子が自らを英雄として熱狂的に支持する現代人たちに迎えられながら、自分の説いた理想世界が到来したあとに個々がいかに生きればよいかを説くことができなかったがために失望され、最終的には詐欺師の烙印を押されて破滅させられる、という説話を下敷きにしている。監督は二千年前の問いに対する自らの暫定的回答がこの映画であるとするが★1、これは何も儒教国家に限ったことではなく、世界中に適用可能な普遍的設問であることは明らかである。

『10+1』誌の創刊(1994)やレム・コールハースの『S, M. L, XL』(1995)の出版とほぼ同時期に公開されたこの映画は、現代都市と現代人を究極的には肯定する建設的な姿勢のもとにつくられている。ただし批評の流行としての肯定とは一線を画し、劇中で幸せな結末がカタストロフのあとにしか訪れなかったように、絶望の淵からたどたどしくも第一歩を踏み出そうとするものであった。それから二十数年。われわれは孔子と弟子との対話に何をつなげることができるであろうか? かつてよりも絶望の度合いは深まっているように思えるとしても。

グラフィック・デザインにとっての《世界の記述》

筆者の背景とするグラフィック・デザインと、この現代都市の問題が交わるところは、その《視覚化》の問題である。グラフィック、特に「ダイアグラム」や「主題地図」と呼ばれる定性的・定量的情報の視覚表現は、ポスター等のような造形要素の審美的・遊戯的な配置とは異なり、知覚や測量器具を通して得られた経験的事実に形象化の規則を与えて構造化された視覚的形態へと翻訳したものである。鑑賞者は図の構成要素の数、長さ、面積、位置、色彩等の認知とその比較によって、図が表象する社会的「事実」を認識する。人々は図を通して自らの置かれている生活環境を知覚や行動のスケールを超えて認識し、明日の行動の糧とする。言い換えれば人々の世界認識は多かれ少なかれグラフィックにかかっているのである。この意味においてデザインは非常に重要な責務を負っている。

しかし(少なくとも日本の)グラフィック・デザインにおいて、実務・理論共にこの領域の用語体系は非常に危ういものがあった。「ダイアグラム」とはなんとなく「グラフ」っぽいものという漠然な理解が浸透していると思われる。ここには家系図や人物相関図のような「チャート(図式)」、時刻表や統計表のような行と列で構成される「テーブル(図表)」、解剖図や家具の組み立て説明図のような「イラストレーション(図説)」、楽譜や振り付けを記した「スコア(図譜)」、あるいは「マップ(地図)」のようなものさえ含まれ、それらが一緒くたに「ダイアグラム」と呼ばれる。かなり乱暴であるが、用語が横文字でお互いの境界も曖昧であるため分類がうまく定着していない。しかしここには「XY軸、経緯度、時系列などの任意の軸を設定し、それに沿って論理的に構築する図」といった共通点があり、また「情報をわかりやすく魅力的に伝えるもの」という含意がある(概念を走り書きしたポンチ絵のようなものまでそう呼ばれる)。ただし「diagram」の原義としても「線で描かれたもの」程度の意味しかなく、頻繁に使われ始めたのはここ2世紀ほどのことでしかない。さらに「ダイヤ」と呼ばれる列車の運行スケジュールを線で記したものや、建築のフロア構成図も慣習的に「ダイアグラム」と呼ばれ、混乱の一端を担っている。また制作する側の人間にとっては表現の可能性は無限にあるため、あえて既存の形式に当てはめずに「ダイアグラム」と呼んで自由を担保しているのかもしれない。このことがすでに混乱を生んでいたが、それに加えてここ10年前後から「インフォグラフィックス」という出所もよくわからない用語が一人歩きし、状況をさらに悪化させている。ダイアグラム的なものへの意識が高まっているのは確かであるが、その認識はまだ幼稚なものにとどまっていると言わざるをえない。現実的に、元来数字や論理的な思考に弱い(と一般化してよいかわからないが)美術系の人間にとっては、形態の感覚的コントロールを超えて、表現する主題について踏み込むにはかなりの障壁があるということも言及しておかなければならない。

一方で、地理学においては特殊な地図のことを「主題地図(主題図)」と呼ぶ。英語では「thematic map」と言うが、これは各地の経緯度や地形の凹凸を示したり道程を表わした「一般地図(一般図)」に対する概念で、地質、海流、風向、地震などの物理的現象や、動植物の分布などを独自の記号体系の導入によって示した専門的な地図のことを言う。もちろん自然物に限らず人口密度や犯罪件数、商品の生産・流通や疫病の伝播など人文社会現象の把握にも用いられる。

個人的に「一般地図」という言い方には強い抵抗を覚えるが、それはさておき主題地図の視覚化には現象の性質に適した個別の視覚化規則が考案・適用される。その多くは本質的に不可視な現象であるため、これを空間的に物質化するには、図形言語への翻訳が必要となる。一般地図の歴史が文明誕生の初期にまで遡るのに対し、主題地図のそれはダイアグラムと同じくせいぜい200〜300年しかなく、近代科学の成立と歩みを共にしている。特に統計学の成立が主題地図の作成を加速させ、ダイアグラム的な量の表現が地図上に導入されて「カートグラム」や「統計地図」と呼ばれる表現となった。「カートグラム」に類するものについては地図学の分野でも用語が揺れており、その日本語訳においては言うまでもない。ジャック・ベルタンの『Sémiologie graphique』によって研究の理論体系がつくられたとはいえ★2、「地図」と聞いて主題地図を想起する人がほとんどいないように、いまだ傍系としての扱いを免れていないのだろうと思われる。

表現か、分析か

──美術と工学の学際領域としてのダイアグラムと主題地図

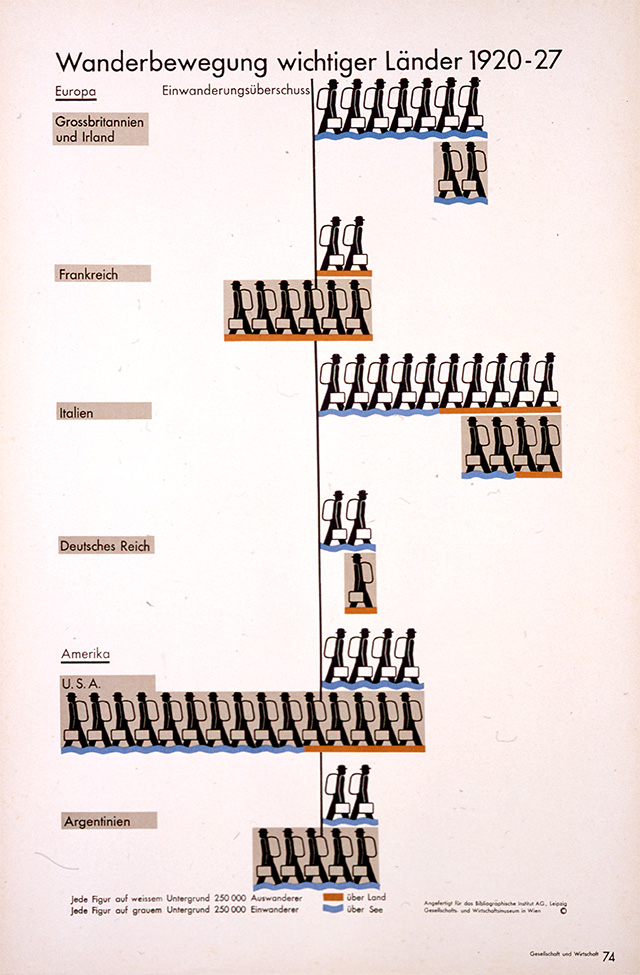

こうした概念上の混乱に加えて、歴史的認識の欠如の問題がある。グラフィック・デザインの歴史における「ダイアグラム」の系譜は、ナポレオン・ボナパルトのモスクワ遠征における兵士数の推移を地図上に形象化したシャルル・ジョゼフ・ミナールの『ナポレオンのモスクワ遠征地図』(1869)に始まって、独自の絵言葉の体系を導入した統計図表・統計地図によって労働者の啓蒙を試みたオットー・ノイラートの「アイソタイプ」(1920〜30年代)[fig.1]に飛び、アメリカに亡命した元バウハウス教授のハーバート・バイヤーによって全面的に「デザイン」が施された『世界地理地図帳』(1953)を踏まえて、杉浦康平周辺の「時間地図」(1969)や「犬地図」(1973)などの認知地図の試みで終わる。こうした歴史記述が紋切り型に繰り返されているのが現状であって、ミナールからノイラートのあいだに半世紀近くの断絶があるばかりか、そもそも「アイソタイプ」すら単にピクトグラム的なものの起源としてしか扱われてこず、統計グラフィックの構成要素であったことや、社会民主主義的な非暴力革命の手段であったことはほぼ忘却されていた。

[Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum in Wien], Gesellschaft und Wirtschaft: Bildstatistisches Elementarwerk, Leipzig: Bibliographisches Institut AG, 1930(武蔵野美術大学 美術館・図書館所蔵)[画像をクリックして拡大]

筆者は武蔵野美術大学美術資料図書館における2007年の『オットー・ノイラートと世界の表象』についての展覧会計画に参加したのち、ミナールとノイラートの動向を学位論文の一部として扱おうと調査を始めたが、ここで大きな問題が生じた。というのも、絵言葉による統計表現をノイラートに着想させることができた文化的下地、言い換えればノイラート以前の時代については歴史的にはまったく暗黒地帯であるにもかかわらず、まったく文脈はわからないが目の覚めるような画期的な統計グラフィックが多数見つかり、そこから半世紀遡るミナールについても「ナポレオン地図」以外に数十枚の統計地図が見つかってしまったのである。

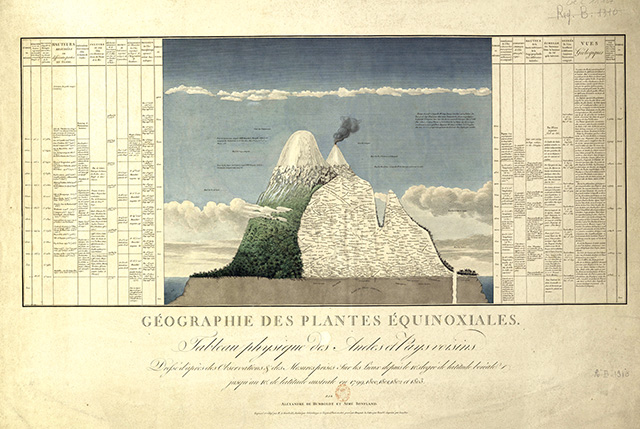

そのなかのひとつが探検科学者アレクサンダー・フォン・フンボルトによる「赤道直下地域の植物地理学」(制作1805)[fig.2]である。アンデス山脈で見られる植物を標高別に分類し、その名前を山の断面図の上に標高に沿って配置したこの図は、近代グラフィック・デザイン史の始まりであるウィリアム・モリスの活躍よりも前に制作されていながら、すでにタイポグラフィー的要素の座標コントロールを成し遂げている。それだけではなく、博物画家と風景画家を動員して標高別の植生の視覚的な相違をイラストレーションで描きこみ、魅力的かつ直感的に理解可能なものに仕上げている。

果たして筆者はミナールとノイラートに触れるだけでは済まなくなり、その背後にあった膨大な図の海が一体何であったのかを明らかにしなければならないという思いに駆られ、調査を始めることとなった。その成果の詳細は『アイデア』誌(誠文堂新光社)での連載を読んでいただきたい。

Alexander von Humboldt et Aimé Bonpland, 'Géographie des plantes équinoxiales: Tableau physique des Andes et Pays voisins', in Essai sur la géogaphie des plantes, Paris: Levrault et Schoell, 1805 (Source: Bibliothèque nationale de France)[画像をクリックして拡大]

ここで明らかになったのは、ダイアグラムと主題地図を分類すると「表現的」なものと「分析的」なものを二極に持つ軸を設定できることである。「表現的」な図とは、すでに制作者のなかで明快にある観念や理論に基づき、データの示す容貌を、非専門家を含めた広く一般に向けて、限りなくわかりやすく、かつ魅力的に伝えるような図のことである。直感的に理解可能な表現とするために人工的な(恣意的な)図記号は極力避け、経験的な記号(現実の物と関係のある形や色)が用いられる。必要であれば省略や歪曲が行なわれるが、しかし事実を捻じ曲げた恣意的な表現にならないように配慮され、可能であれば元のデータ表を載せるか、原典を明記することが求められる。単にメッセージを伝えたいだけの騒がしい図(キャッチコピー的なタイポグラフィーが図よりも目立つような)は論外である。表現性を追求しつつも正確性は保持し、恣意性に転ばないよう留意しなければならない。比較的長い期間を使って念入りに制作されることにも言及しておくべきであろう。銅版画で描かれた地図の有無を言わせぬような美しさを現物で目にしたら、デジタル画像で見た気になっていた己を心底恥じ入ることとなる。これを見たらわれわれの目は明らかに退化していると言わざるをえない。

一方で「分析的」な図とは、数字の表からは傾向が見えづらい現象から空間的・時間的な分布構造を発見するためにつくられるものを示し、最終発表のためというよりは研究の過程でつくられるものを指す。また、その公開範囲も専門化や特定の業界に限られることが一般的である。暫定的に空間化されればよいため、表現の完成度は求められず、その代わりに制作速度が要求される。あらかじめ設定された幾何学的な形象化規則にデータを通すことによって、図が機械的に、言い換えれば自動的に生成される。図記号も人工的なもの(内的な規則で完結したもの)が用いられる。

地図について言えばそもそもは「表現的な」図が多く、政治と学問の到達した地点を国際的に知らしめるような性格があったため美麗である必要もあったが、19世紀中頃から地図学の専門家ではない技師官僚らによる地図がつくられ始め、安価な制作を可能にするリトグラフィーの普及も相まって「分析的な」図が徐々に枝を伸ばし始める。ミナールによるスペインの人口地図は後者の先駆的なものであり、すでに恣意性を極力排除した幾何学的な図化規則を提案している(色価の幾何学的コントロール)が、この方向性はコンピューティングの導入以降強化されており、図全体を構成する視覚的要素の形、方向、色、密度、色価、大きさといった「視覚変数」(ベルタン)を機械的に適用した図が60年代以降つくられている。ここ20年ほどで統計の図化表現のためのプログラミング言語がつくられたり、それらが一般的な表計算アプリケーションに導入されたりすることで大衆化が進んでおり、即時性のある情報をネットワーク経由で取得し、解析アルゴリズムを通したうえで、動きのある視覚言語によって表示するような試みも多数行なわれている。「データ・ヴィジュアライゼーション」などと呼ばれるこの傾向が「インフォグラフィックス」ブームの一端を担っていることは確かだろう。ただし「わかりやすさ」を目指した後者と、機械的な表現を目指した前者は矛盾しているように見える(データの視覚化はデータの視覚化でしかないのだ)。

一方で分析的な図の流行は同時に陳腐化をもたらし、不適当な視覚言語の採用によって視覚的に不正確で誤謬をもたらす図が散見される。これは非常に危険なことである。さらに言えばプログラミング言語を用いたデータの形象化は、視覚化の論理が直接反映されるため論拠ある視覚構成が可能となるが(つまり表現の論理付けが寸法通り保証される)、一方で、ある種の勘を必要とするような表現、つまり手による描画では感覚的に行なわれる調整(悪く言えばズル)を行なうことができず、思ったような効果が得られない場合がある。また手で描くのは簡単でも機械にそれをさせるには非常に困難な表現が多数存在する。そのためデータ・ヴィジュアライゼーションは強力な道具であると同時に、不完全極まるものなのである。それに、ガリレオが捨象したような、数値化できない情報に関しては不当に地位が下げられる傾向にあり、センシング等によって数値化できるものの範囲は広くなっているとはいえ、ごく部分的な世界の姿しか描きえないことはつねづね肝に据えておかなければならない。新規分野であるため「分析的な」図のほうが報酬や投資の対象となりやすいことは事実であるが。

そうした「分析的な」図の興隆に対し、「表現的な」図は影を潜めているのではないだろうか。極度に容易で解説的なものは多く制作されているものの、理解しやすくかつ科学的に正確で、同時に魅力的であるようなものは少ない。なかでも、19世紀のアトラスのように決定的な世界の見方、「世界観」を体現するような図の集合はもはやつくられておらず、これには科学の精密化・細分化が背景にあるのだろうが、一般の読者がさまざまな社会的事実を、断片ではなく現実感あるものとして相互に関連づけられるようなアトラスが欠落している。このことが現代世界に対する不安の一端を担っているとは言えないだろうか? われわれは世界に対する想像力を喚起し、現実感ある実体として把握できるような、図の表現力を取り戻さなければならない。

建築・都市における《世界の記述》

図を表現する側の一般的状況を述べたところで、話を建築・都市に引き寄せたいと思う。《都市の記述》は言うまでもなく《世界の記述》の一分野であり、ある程度の空間スケールに特化した専門領域でもあるが、都市にかかる負荷は地域、国家、国際、あるいは宇宙的な尺度にわたり、一都市で起きる現象は普遍的に世界で起きていることも多い。学際的な領域である都市学は、社会学、地理学、経済学、生態学などの幅広い知識が必要となる分野である。また、現代だけを見ても一過性の現象しか把握できないが、それを過去に辿ってみれば混沌に見える現状も理解可能になる場合がほとんどである。ただしこうした現象は単純に生活しているだけでは認識しづらいため、それを空間的ないし時間的に把握しやすくするために《都市の記述》は役立つであろう。ミナールは「形象表現地図は、あらゆる手段によって時間を節約しようという時代の精神に完全に合致している」という言葉を残したが★3、19世紀後半にしてすでに共有されていたこの問題意識は、現在においてより強まっていると言うことができるだろう。

《都市の記述》は、人々の生活の物理的環境をつくり、行動を容易にさせたり逆に制約したりもする建築家・都市計画家にとって、有用な道具となるはずである。実際の空間組織に関わる者は、現状の世界についての幅広い認識を持ち、将来の生活像を明確に描き出せさなくてはならない。既存都市の分析と問題の導出、計画中の思考プロセスから将来の影響のシミュレーションに至るまで、各段階でダイアグラムや主題地図が不可欠な道具となる。計画の規模が大きくなるほどその需要は増し、都市計画や地域計画、国土計画となるにしたがって依存性が高まっていく。

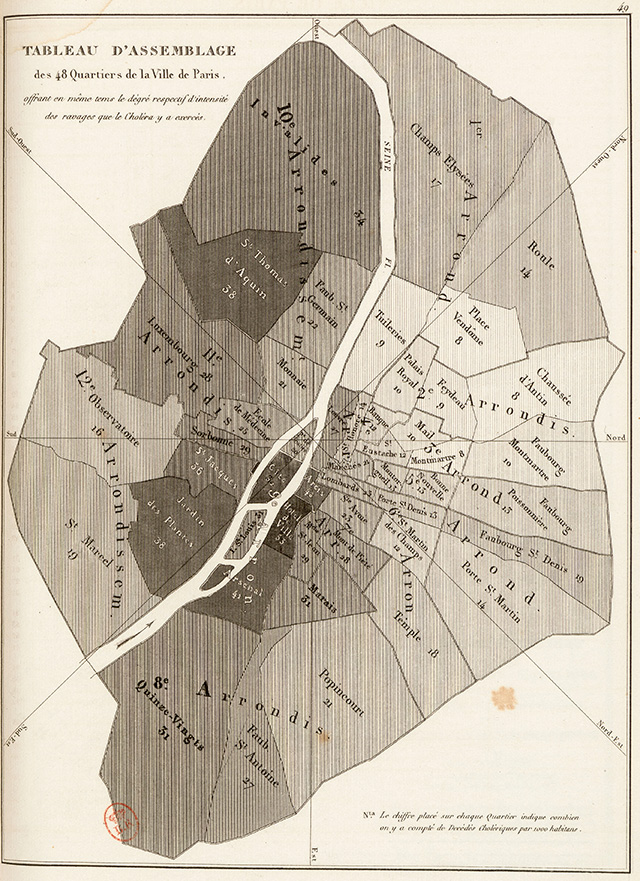

事実、《都市の記述》はつねに都市生活の危機とともにあった。西欧社会において都市規模での統計分析と視覚化が大々的に行なわれたのは、産業革命と人口の爆発的増加によって都市環境が悪化した19世紀中頃が発端であろう。交通機関の発展によって国際的交流が進み、その弊害としてインドから到達したコレラの流行の際には、人口過密による住居不足や深刻な衛生状況が疑わしき原因とされ、人口密度・標高・風向・取水状況などの諸要因とコレラ発生地域との相関性を地区別に可視化するための地図がパリやロンドン等を舞台に制作されている[fig.3]

Louis-François Benoiston de Châteauneuf, Rapport sur la marche et les effets du Choléra-morbus dans Paris et les communes rurales du département de la Seine: année 1832, Paris: Impr. royale, 1834, p.49[画像をクリックして拡大]

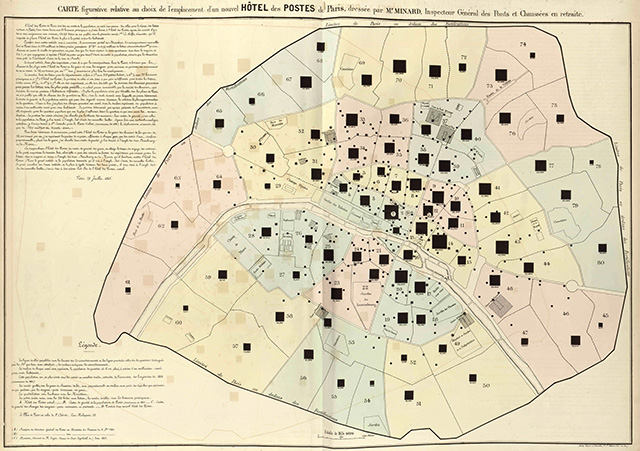

整備されてから間もないセンサスと衛生統計を使って統計学者・医師・衛生学者などがさまざまな推論を繰り広げ、その分析から発表に至るプロセスで図が多用された。ここではデータの地図化によって仮説を導こうとする「演繹的」地図、すでにある仮説を現実的なデータに当てはめて実証しようとする「帰納的」地図、それに、構築済みの理論を他者に伝えるために制作された「解説的」地図の3つが使用された★4。人間の推論プロセスのなかで図がいかに活用されるが理解できる重要な試行錯誤の舞台となった。また、前述のミナールは土木技師高官であり、運河、鉄道、沿岸貿易の水陸の交通網発達によって国土が産業体として再編される様を統計地図として描いているが、オスマンのパリ改造期の最中にはパリ中央郵便局の最適配置を各区の人口と各駅の郵便貨物量から算出し、これを見事に地図化している[fig.4]

Charles Joseph Minard, Carte figurative relative au choix de l'emplacement d'un nouvel Hôtel des postes de Paris, in Tableaux graphiques et cartes figuratives, 1844/1870 (Collections patrimoniales de la Bibliothèque de l'École nationale des ponts et chaussées)

Minard, Charles-Joseph (1781-1870), "Tableaux graphiques et cartes figuratives," Bibliothèque numérique patrimoniale des ponts et chaussées, accessed October 9, 2018, https://patrimoine.enpc.fr/document/ENPC01_Fol_10975.[画像をクリックして拡大]

彼の功績を引き継ぐかのように、フランス政府は19世紀最後の四半世紀にかけて専門の統計機関を設置し、国土レベルと都市レベル両面での主題地図を毎年制作し、国力の示威と科学・産業礼賛の場である万国博覧会で展示する試みを続けている。すでに統計分析を用いた《都市の記述》は科学的にも政治的にも有用性が認められていたのである。都市計画の父としても知られるスコットランド出身の博学者パトリック・ゲデスは、自らの所有する都市博物館「アウトルック・タワー」において、建築図面や都市平面図をはじめパノラマ、写真、統計グラフィックなどを駆使して古代都市から工業化時代までの「都市の進化」を示す展示を行なっていた。これがのちに移動展「都市とまち計画展」として各地を巡回することは著書『進化する都市』(西村一朗訳、鹿島出版会、1982)にも書かれていることである。彼に比較都市学の視覚的展示というアイデアを与えたのは、パリ万博の指揮を行なったフレデリック・ル・プレの信奉者たちと、地理学の分野で唯一ミナールの地図を引用したエリゼ・ルクリュであったというのは奇遇でもなんでもなかった。また、ゲデスはベルギーの国際運動家ポール・オトレ(ル・コルビュジエの「ムンダネウム」計画のクライアントとしても知られる)と都市学的な視覚資料の博物館とアーカイブ化を構想しており、百科全書的な世界の理解にグラフィックが果たす役割を強く意識していた。

このような問題意識が建築家たちに共有されたのは、(そして破綻に終わったのは)近代建築国際会議(CIAM)の第4回会議(1933)のことである。ここでは各国の代表団が自国の都市を「機能的都市」を切り口に分析した主題地図を持ち寄り、比較展示を行なった(これは最初期の試みと一般的に信じられがちであるが、いま述べたように先駆例は数多くあった)。オランダのコーネリス・ファン・エーステレンらの準備委員会は次回のテーマを「機能的都市」と決め、その議論の材料として既存都市の事例を集め、これを比較分析しようと考えた。各国代表団に自国の都市を舞台に3枚の主題地図を制作させ、これを持ち寄って比較しようというのである。彼らはウィーンで住宅供給運動を組織化するため視覚資料の展示を通じた労働者の啓蒙活動を行なっていたノイラートと連絡を取り、テーマを議論するのに必要な図の主題とフォーマットを要請した。しかしノイラートはエーステレンたちが進めていた方針にまったく満足せず、現在の都市が成立した要因を中世以降からクロノロジカルに記述し、現状の都市生活がどのような社会的・経済的状況に置かれているかを分析することが必要であると返答したのである。さらに主題地図だけでは十分ではなく、統計ダイアグラムを加えることを要求した。すでに1930年に有史以来の文明の発展を社会経済学的観点から記述した100枚もののアトラス『社会と経済』を出版し、さらなる大部の「世界文明アトラス」をオトレとともに企画していたノイラートにすれば、このことは無理難題とは思えなかった。しかしエーステレンらはすでに各国代表団が準備を進めており、大会まで時間がないことを理由にノイラートの要求を自由選択の追加提出物とするにとどめた。最終的に会議は地中海を航海する船上で行なわれ、各国代表団が持ち寄った大判の地図が展示されたが、招聘されたノイラートはこれに満足せず、これらの成果を一般大衆にも理解可能な形で提示する必要性を主張した。彼にとって都市計画とは施政者と建築家だけでなく生活者たちの自主的な関与による自治的な建設活動となるべきであり、さらには見せかけの急進的合理性ではなく、あくまで経験的領域である「生活」を主軸とした真の意味での近代性を求めていた。そのためノイラートの考えは都市分析の主題についても、視覚言語の選択においても、都市の理想像においても建築家たちと衝突した。ノイラート的な意味で言えば《世界の記述》は一方的になされる生活環境の改変に対する対抗手段であり、専門家のみに共有されるものであってはならなかったのである。「表現」と「分析」の乖離の問題でもあり、専門家のあいだで理解できればよしとするCIAMメンバーと、より分かりやすく整理したかたちで民衆に供する必要があると信じたノイラートのあいだに、大きな温度差があったのだろう★5。

このように《都市の記述》は建築史・都市計画史のなかで重要な役割を果たしてきた。ここから各自が引き出す教訓はそれぞれであろうが、都市が政治的支配の道具でもなく、建築家の作品でもなく、経済の奴隷でもないとすれば、《都市の記述》にわれわれの生活の自治的組織化の希望を再び託すことができるであろうか? 遺伝子工学や人工知能技術が発展する一方で環境汚染や生命倫理の問題が深刻化する21世紀においては、経済主導・科学技術偏重による社会を人間性のあるものへと再編していくことが課題になっていくと思うが、《世界の記述》の表現がそれに伴走していくことを願う。

註

★1──ジョン・アンダーソン『エドワード・ヤン』(篠儀直子訳、青土社、2007)p.122

★2──Jacques Bertin, Sémiologie graphique: les diagrammes, les réseaux, les cartes, Paris; La Haye: Mouton; Paris: Gauthier-Villars, 1968.

★3──Charles Joseph Minard, Carte figurative et approximative de l'importance des ports maritimes de l'Empire français mesurée par les tonnages effectifs des navires entrés et sortis en 1857, in Tableaux graphiques et cartes figuratives, 1844/1870.

★4──Peter Vinten-Johansen [et al.], Cholera, chloroform and the science of medicine: a life of John Snow, Oxford: Oxford University Press, 2003. pp. 318-339

★5──CIAM IVに関しては『10+1』誌3号のエンリコ・シャペルの論文が詳しいが、近年いくつかの詳細なドキュメントが図版つきで出ている。

1)Kees Somer, The Functional City: CIAM and the legacy of Van Eesteren, 1928-1960, NAi Uitgevers, 2007.

2)Gregor Harbusch [et al.], Atlas of the Functional City: CIAM 4 and Comparative Urban Analysis, Bussum: THOTH, 2014.

大田暁雄(おおた・あきお)

1981年生まれ。デザイン研究家、グラフィック・デザイナー。武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒業、同大学修士課程視覚伝達デザインコース修了、芝浦工業大学工学研究科博士課程地域環境システム専攻満期退学。活動=「世界の表象──オットー・ノイラートとその時代」(武蔵野美術大学美術資料図書館、2007)展示計画、映像・デジタルアーカイブ制作など。執筆=連載「アトラス考──生態学的世界観の視覚化」『アイデア』(誠文堂新光社、2017- 連載中)ほか。