現代日本で〈多自然主義〉はいかに可能か

──『つち式 二〇一七』、ティモシー・モートン『自然なきエコロジー』ほか

──『つち式 二〇一七』、ティモシー・モートン『自然なきエコロジー』ほか

人間は、有史以来「人間の他者」と接触してきた。人間の他者は、かつては交易をしに、または人や物を奪いにたまにやって来る遠くの他者だったかもしれない。

人々にとってより近い他者とは、自らをとりまく動植物、虫、精霊などのほうであった。そうした近しい他者たちとの間で人々の日々の暮らしは営まれていた。異種間で食べ物が分かち合われるだけでなく、そこには、喰い喰われる関係が潜んでいた。人間と人間以外の諸存在者の距離はほとんどないに等しかった。

そのような世界経験を、人類学では近年〈多自然主義〉と呼ぶ。〈多自然主義〉的な人間の暮らしが、農耕・狩猟や牧畜を生業とする人々の地では今日でも行われていると想像するのは難しくない。しかし、動植物などは文化の外の遠くの他者であり、人間による文化が多数存在すると捉える、私たちが慣れ親しんだ〈多文化主義〉からすれば、〈多自然主義〉は遠く隔たった異貌の世界のことだと思われるかもしれない。

- 『つち式 二〇一七』(2018)

退治したマムシの肉を、飼っているニワトリと分かち合って食べる。鶏種を「ニック」と名づけ、それらは「かわいい」し、それだけますます「うまそう」だと語り、時々ニワトリに飼われているのではないかとも感じる。米・大豆・鶏卵を自給することに充足し、脱穀した籾の山に鼻を近づけて青い匂いを嗅ぎ、生身を作ってくれる稲籾を「ほなみちゃん」と名づけて慈しむ。東は、そうした〈多自然主義〉に深く身を浸しながら、異種間関係を蔑ろにする現代社会を鋭く批判する。

現行の社会では、こうした異種との話が語られることはほとんどなく、人間間の話ばかりが氾濫している。(...中略...)そこには不思議なくらい異種との話が見られない。あったとしてもそれらは、異種との関係を嗜好品的なものに限定するような、あるいは、異種との関係をあくまで同種との関係の手段や代償とするような、人間関係中心主義的な諸相である★1。

しかし、人間関係中心主義に陥った現代社会を一方的に批難するだけではない。東は、棚田に水をためるために「畦塗り」をする。それができると自然の内に人工してやった感でゾワゾワするという。そこに愉悦があるのだともいう。この〈人工の愉悦〉から自然破壊へは、一本道でつながっている。他方で、畦を作るとそこにはカエルが集まってくるだけでなく、それを狙うヘビやイモリたちも集まってくる。東は、小動物たちへの生きる場の提供を誇りに感じるとともに、さまざまな生き物たちと出会うことができる〈共生の愉悦〉を手に入れる。

人間は歴史をつうじて〈人工の愉悦〉に酔い痴れ、自然を人工的に統御するようになった。そのことは逆に〈共生の愉悦〉に禁欲的になったことを意味する。東によれば、現代社会の暮らしは寡欲的であり、里山の不耕起農耕の暮らしのほうが、両方の愉悦を求める点でむしろ強欲的なのである。

いま農業をすることは、都市を放棄して自然に回帰するのではなく、〈人工の愉悦〉と〈共生の愉悦〉の両方に対して貪欲になることだと、東は高らかに宣言する。『つち式』の思想とは、自然を意のままにしてきた結果としての、人間関係中心主義的な〈多文化主義〉と、生き物たちと生き交わす〈多自然主義〉の同時肯定である。

- ティモシー・モートン

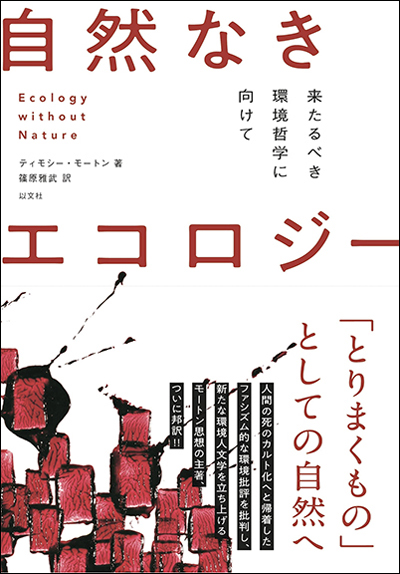

『自然なきエコロジー

──来たるべき環境哲学に向けて』

(篠原雅武訳、以文社、2018)

自然を気遣う自然保護は動植物を優先するあまり、環境悪化の原因を作った人間を排除してしまいかねない。その結果、自然とはなんら関わりのない、人間不在の思想が生み出されてしまう。自然を人間より優位に置く自然保護思想は、人間を自然より優位に置く人間中心主義的な二元論思考に革新をもたらすどころか、問題を複雑化させてしまう。

モートンは、人間である限り、この自然と人間の二元論から逃れえないことを自覚したうえで、環境を、雰囲気の振動的なリズムのようなものである〈アンビエンス〉(とりまくもの)と捉える。そのことで、自然と人間の分割が崩れるときに生じる詩的なものに目を向けようとする。

アンビエントな効果とは、赤ん坊が子守唄を聴くときに両親の声を聴くようなものである★2。「水なるもの」は、事物の表面に存在するだけでなく、それ自体が主体となって私たちの前に現れている。だから、部屋は乾燥しているように感じられるのだ。人間をとりまくものとしての「水」は実体的だが、身体だけにでなく、雰囲気にも関わっている★3。 モートンによれば、自然と人間の二元論は、実際に経験できるなら破壊されなくても構わない★4。「古池や蛙飛び込む水の音」という松尾芭蕉の句では、蛙の跳躍・音の痕跡・水とそれを聞く心の存在感が模倣され喚起される★5。モートンは、安定的なものとなれば潜在力を失ってしまう、日常に潜む〈アンビエンス〉へと私たちの感覚を移動させて、遍在する〈多自然主義〉への接近を試みる。

- 上妻世海『制作へ』

(オーバーキャスト、2018)

養老孟司は「軸足は、花鳥風月の自然に置いたほうがいい」と述べ、デイヴィッド・エイブラムは、文明の縁に自らを位置づけるのがいいという。〈多文化主義〉を乗り越えるには、やはり〈多自然主義〉が不可欠ではないのか。上妻は、彼らの考えは正しいし、共感できるという。しかし、現代日本の都市に暮らす私たちが自然に回帰するのは、現実的には容易ではない。

都市に居ながらにして身体を作り変えるヒントのひとつが、近代の芸術家の作法のなかにあることを、上妻は喝破する。マルセル・デュシャンは、対戦相手の可能な手を考えつつ自分の次の一手を考えるという、可能世界の蝶番をクルクルと回転させ続けるチェスに熱中した。「アンフラマンス」によって、次元を超えた知覚を手に入れようとしたのである。アンフラマンスとは、外側から見れば同一性が保持されているものに、「内在的観察」によって、無数の差異を見出すことである。

デュシャンは鏡の向こう側に降りていく。そして、彼は、その鏡の中の乱反射を浴びることで、自らの身体を作り変える。デュシャンが行なったことは、都市の中での「内在的観察」を可能にする身体制作であった。彼は、「制作」という実践を通じて、都市空間であっても感応的な身体を作り出し、都市の至るところに「アンフラマンス」を見出した。彼は、自らの身体を変容させることによって、実在を知覚する★6。

喰い喰われるなどという、主体と客体が入れ替わる「反転可能性」を孕む関係性がはりめぐらされているのは、たしかに自然に近い場所であろう。だが、人間だけがつねに特権的な主体であるという思い込みが覆されるのは、なにも自然のなかだけではない。デュシャンが示したように、主体と客体が絶えざる往還運動を繰り返すことで、私たちはいつでもどこででも、自然のなかでも都市空間であっても、感応的な身体を作り出すことができるのだ。 このことが示しているのは、都市の真っただなかでも、制作をつうじて〈多自然主義〉が現れうるという事実である。〈多自然主義〉は、私たちの足下に鬱勃と潜んでいるのだ。

註

★1──『つち式 二〇一七』(2018)91頁

★2──ティモシー・モートンの『自然なきエコロジー──来たるべき環境哲学に向けて』(篠原雅武訳、以文社、2018)79頁

★3──同、81頁

★4──同、125頁

★5──同、156頁

★6──上妻世海『制作へ』(オーバーキャスト、2018)122頁

奥野克巳(おくの・かつみ)

1962年生まれ。文化人類学。立教大学異文化コミュニケーション学部教授。著書=『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』(亜紀書房、2018)、『帝国医療と人類学』(春風社、2006)、『「精霊の仕業」と「人の仕業」──ボルネオ島カリス社会における災い解釈と対処法』(春風社、2004)など。共訳=レーン・ウィラースレフ『ソウル・ハンターズ──シベリア・ユカギールのアニミズムの人類学』(亜紀書房、2018)、エドゥアルド・コーン『森は考える──人間的なるものを超えた人類学』(亜紀書房、2016)。

201901

特集 ブック・レビュー 2019

1968年以降の建築理論、歴史性と地域性の再発見 ──ハリー・マルグレイヴ+デイヴィッド・グッドマン『現代建築理論序説』、五十嵐太郎『モダニズム崩壊後の建築』ほか

谺(こだま)するかたち ──岡﨑乾二郎『抽象の力』、ダニエル・ヘラー=ローゼン『エコラリアス』

現代日本で〈多自然主義〉はいかに可能か──『つち式 二〇一七』、ティモシー・モートン『自然なきエコロジー』ほか

ゲノム編集・AI・ドローン ──粥川準二『ゲノム編集と細胞政治の誕生』、グレゴワール・シャマユー『ドローンの哲学』ほか

「建築の問題」を(再び)考えるために──五十嵐太郎ほか『白井晟一の原爆堂──四つの対話』、小田原のどか編著『彫刻1』ほか

あいだの世界──レーン・ウィラースレフ『ソウル・ハンターズ』、上妻世海『制作へ』ほか

モノ=作品はいま、どこにあるのか──『デュシャン』、ジョージ・クブラー『時のかたち』ほか

堕落に抗する力──ハリー・マルグレイヴ+デイヴィッド・グッドマン『現代建築理論序説』、ジョゼフ・チャプスキ『収容所のプルースト』ほか

オブジェクトと建築 ──千葉雅也『意味がない無意味』、Graham Harman『Object-Oriented Ontology: A New Theory of Everything』