あいだの世界

──レーン・ウィラースレフ『ソウル・ハンターズ』、上妻世海『制作へ』ほか

──レーン・ウィラースレフ『ソウル・ハンターズ』、上妻世海『制作へ』ほか

ここ最近読んだ本のなかで、刺激を受けたいくつかのものについての書評を行いたい。最後にそれらの本の内容がどのように建築の創作に有益な知見を与えるかについて、手短に考察をしたいと思う。

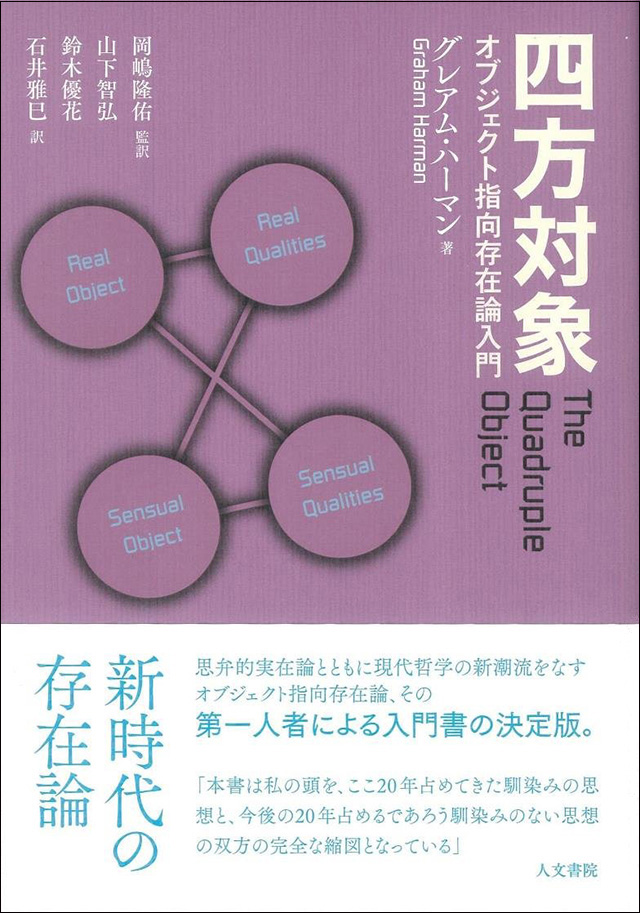

- グレアム・ハーマン『四方対象

──オブジェクト指向存在論入門』

(岡嶋隆佑監訳、人文書院、2017)

まずはグレアム・ハーマンの『四方対象──オブジェクト指向存在論入門』(岡嶋隆佑監訳、人文書院、2017)から。これは、哲学の世界では最先端の動向である「思弁的実在論」の流れのなかにある「オブジェクト指向存在論」について、それを主導するアメリカの哲学者グレアム・ハーマンが簡明にまとめ上げた、いわば「オブジェクト指向存在論」の入門書とでも呼べる書籍である。この書籍が目指しているのは、ひとえに「存在論の立て直し」とでも言えるものである。哲学の世界では、伝統的に実在論と観念論が論争を繰り広げ、さまざまな思想的な立場が生み出されてきたが、本書では哲学における根本的な対立とも呼べるそのふたつの調停が目論まれ、のみならず古今東西の歴史的なさまざまな思想的な立場が、グレアム・ハーマンによって提示された「四方構造」という独自の図式の相のもとで整理され、見事に統合されているのを読者は目の当たりにすることであろう。

本書でもっとも刺激的な論点は、おそらく以下のものであろう。世界はとりもなおさず対象=オブジェクトに満ち満ちているが、グレアム・ハーマンは、対象=オブジェクトとは何かを理解するにあたって、例えばアトムのような根源的な実体に還元する立場をundermine=「解体」(訳者によっては「下方解体」)と呼び、このような「解体」によっては、対象=オブジェクトは理解することはできないと語り、同時にまたその「解体」とは反対の立場の、対象=オブジェクトを要素の関係性とみなす立場をovermine=「埋却」(訳者によっては「上方解体」)と呼び、この「埋却」によっても対象=オブジェクトは理解できないと語るのだ。そして対象=オブジェクトは、この「解体」と「埋却」のちょうど中間=あいだに位置するものであり、「汲み尽くすことができない」ものとされる。本書の終盤にあたる第8章において、その汲み尽くすことができない対象=オブジェクトは、それ自体がさまざまな対象=オブジェクトの部分によって構成されるものであり、その全体と部分の関係は、「無限後退」という、無限に小さな部分へと遡行可能であり、その果てには限界がない。また、そのオブジェクト=対象の関係自体も、ひとつの対象=オブジェクトであるとされる。ここでは、言ってみれば対象=オブジェクトがあらゆる繋がりと、あらゆる階層性を持ついわば「無限のネットワーク」としての世界像が提示されているのだ。この対象=オブジェクトの織りなす「無限のネットワーク」としての世界は、その対象同士が繋がらないという関係も有しており、また対象自体も汲み尽くすことができない。いわば汲み尽くすことのできない「無限のネットワーク」としての世界像、宇宙像を、世界の実体として立ち現すことが目論まれているのだと言える。

- レーン・ウィラースレフ

『ソウル・ハンターズ──シベリア・

ユカギールのアニミズムの人類学』

(奥野克巳ほか訳、亜紀書房、2018)

次に、2018年4月に出版されたデンマークの人類学者、レーン・ウィラースレフによる著作『ソウル・ハンターズ──シベリア・ユカギールのアニミズムの人類学』(奥野克巳ほか訳、亜紀書房、2018)を一瞥してみる。この書籍で語られている内容をひとことで言うならば、今日の人類学の世界で大きな主題として浮上している「パースペクティヴィズム」という思想的な立場について、フィールドワークを通しての詳細な検討である。パースペクティヴィズムとは、ブラジルの人類学者ヴィヴェイロス・デ・カストロが打ち立てた思想である。ヴィヴェイロス・デ・カストロは、アメリカのネイティブ・インディアンの儀式のなかで、生贄として殺される人間と殺す人間のパースペクティヴが交換し合う瞬間があるという現象に着目をし、そこから、人間の主観が、ある特異な精神的な状態(例えばシャーマンのトランスの状態)においては、ほかの人間と交換し得るという世界の姿を、パースペクティヴィズムと名付けた。このパースペクティヴィズムはその後、人間相互のあいだのみならず、さまざまな動物や生物、植物など自然界の事物と人間がその主観を交換する事態へと分析が広がってゆき、伝統的なアニミズムの世界像を現代的に新たな相のもとで解釈する大きな思想的な突破口を切り開いたと言えるだろう。パースペクティヴィズムの世界像の下では、私たちは他者とも、動物とも、果ては植物とも、互いの視点を交換し合いながら交感することが可能であり、そしてそもそも有史以来の人類学的な世界では、そのような世界観が(今日私たちが当然であるとみなす世界像よりも)一般的であったことが示唆される。

レーン・ウィラースレフは、このような「パースペクティヴィズム」をさらに発展させるために、シベリアの先住民族ユカギールの狩猟の特異なあり方に着目をし、フィールドワークを通して精密な分析を行う。『ソウル・ハンターズ』はそのようなウィラースレフによるフィールドワークと思考の軌跡をまとめあげたものだと言える。この書籍のなかでは、ユカギールの民が狩猟を行う際に、「獲物に半分同化しながらも、しかし完全に同化しきることがない」という微妙なバランスを保ちながら狩猟をすることが、狩りを成功させるために必須な条件であることが語られる。ユカギールのハンターは、エルク(鹿の一種)を狩猟するために、まず徹底的にエルクになりきるための精神的な準備としての儀式を行う。そしてその際に視点(パースペクティヴ)は完全に獲物である対象のエルクと同化している必要がある。しかし同時に、その場合であっても、ハンター自らの視点は冷静に保つ必要があり、完全にエルクの側に同化しきってはいけないとされる。エルクの側に視点を完全に同化しきってしまい自らの視点を失うことは、すなわち狩の失敗を意味する。自らの視点と相手の視点のあいだに身を置き、その危ういバランスを維持することによって、狩猟という行為が初めて成立するというのだ。ここでは、ヴィヴェイロス・デ・カストロによって切り拓かれた「パースペクティヴィズム」の思想がさらに精密な検討を施され、単純に相手=対象の視点に同化するのではなく、対象と自己の二重性の下で、その危ういバランスを舵取りする行為として、パースペクティヴィズムの本質が存在しているという事実が見事に描き出されている。

- 上妻世海『制作へ』

(オーバーキャスト、2018)

最後に、2018年10月に出版された上妻世海による『制作へ』(オーバーキャスト)を取り上げる。上妻世海は29歳の作家・キュレーターであり、2017年1月に山本現代にて展覧会「Malformed Objects」のキュレーションを手掛けたことでも知られているが、『美術手帖』や『EKRITS』などの各種媒体での旺盛な執筆活動も広く知られている。『制作へ』はそのような上妻世海が2016年から2018年にかけて執筆したエッセイ、論文を集成した論考集である。

本書で上妻世海は、作家・キュレーターの立場から美術、哲学、人類学、身体論、空間論、都市論、作家論など広範な分野に跨る批評・考察を展開しているが、もっとも重要なのは冒頭に収められた表題の「制作へ」という論文であろう。上妻はここで、「制作」という概念についての議論をさまざまな文献からの引用を駆使して丹念に呼び起こし、この「制作」という概念が持つ今日的なアクチュアリティを炙り出そうとする。そこでは、主体と客体、自己と他者の中間の境界、いわば自己と他者の「あいだ」の世界が、「制作的空間」として定義される。この自己と他者の「あいだ」の世界、上妻が定義する「制作的空間」を、上妻はさらに厳密に、「自己でなく、自己でなくもない」世界であると表現する。あたかもレーン・ウィラースレフが、『ソウル・ハンターズ』においてユカギールの猟師がエルクを狩るためには「自己はエルクでなく、エルクでなくもない」という二重性を帯びた状態の必要性を語るように、上妻は「制作」を行う主体を、「自己でなく、自己でなくもない」主体と客体、自己と他者の二重性を帯びた存在として描き出す。「制作的空間」とは、自己と他者の「あいだ」のきわめて薄い皮膜のような世界であり、そのバランスを壊すと、自己が自己でなくなってしまう、危うい領域を指し示す概念である。しかしまた同時にそれは、自己が明確な輪郭を持って自己同一性を保つような世界でもない、自己と他者、自己と自己でないものが二重性を持って存在すると同時にバランシングした、きわめて繊細な領域を名指す概念なのだ。この薄い皮膜のような世界を、上妻はマルセル・デュシャンを紐解きながら「アンフラマンス(超薄)」の世界と呼ぶ。かつてデュシャンがそうであったように、この領域を高次元の切断面として捉え、私たちはそれを通してこの高次元をのぞき込みながらも、この現実から離れることはない、あちら側の世界=高次元の世界と、こちら側の世界=現実の世界の蝶番としての領域を通して、自己と他者、現実と現実を超えたもののあいだを往還しようとする。そして(この点が本書のもっとも独創的な部分であるのだが)、このアンフラマンスの領域に佇むためには、身体感覚を最大限駆使することが必要だと語られる。いわば身体感覚こそが、アンフラマンスそのものであり、また私たちがアンフラマンスの領域に立ち続けるための最大の鍵となる概念として新たな相の下で再定義されるのである。

このアンフラマンスの世界、別の言葉で言うならば「自己でなく、自己でなくもない」世界。上妻の描く「制作的空間」、そしてレーン・ウィラースレフが語る「私はエルクでなく、エルクでなくもない」という進化したパースペクティヴィズムの世界観は、今日非常に大きな意義を持っていると言わざるを得ない。というのも例えば、私たちが上述のグレアム・ハーマンが『四方対象』のなかで語るようなオブジェクト指向存在論が指し示す対象=オブジェクトによる「無限のネットワーク」の世界像に触れるときに、ともすれば無限のネットワークへと自己同一してしまいそうになるのだが、しかし人間は有限の存在であるため、無限のネットワークへと完全に同化することはできないからである。もし、無限のネットワークへと同化した場合には、私たちは自己の個体と意識の同一性を守ることはできないだろう。しかしながら、すでに無限のネットワークが立ち現れた世界において、近代の閉塞的かつ安定的な同一の自我に安住することも、おそらくは今日ではもはや不可能であろう。そのときに、上妻世海とレーン・ウィラースレフが語るような「自己でなく、自己でなくもない」という自己と他者の境界の二重性を生きる世界観は、私たちに、目の前に立ち現れた無限のネットワークに完全に同化しようとするのでもなく、同時に無限のネットワークを無視して生きるのでもない、まったく新しい無限のネットワークとの関係を強く示唆することになる。

話を建築の世界へと結びつけるならば、私たちが今日生きる情報ネットワークの世界において、建築の表現としてグレアム・ハーマンが語るような──人間中心主義の世界観を逃れた──対象=オブジェクトによる無限のネットワークという世界像、テーマは浮上しつつあると言ってよい。しかしながら、その無限のネットワークというテーマは、そのままでは建築になり得ないことに注意をしなければならない。無限のネットワークをどこかで「切断」しなくては、言い換えるなら「有限のネットワーク」に置き換えることなしには、けっして建築になり得ないのだ。しかしながら、切断によって生み出された有限のネットワークが、有限であるものの、世界の真の姿であるところの無限のネットワークの存在を強く示唆することはあり得る。あたかもレーン・ウィラースレフによる進化したパースペクティヴィズムや、上妻世海の「制作的空間」の概念で示されている自己の姿のようにして。「有限が、有限の中で無限を表現する」という世界はあり得るのだろう。それゆえに、私たちは、無限のネットワークを切断しながら、有限のネットワークではあるものの、その有限性のなかにおいて、世界の実像である無限のネットワークを喚起する、ネットワーク型の建築を、具体的に生み出す必要があるのだ。

柄沢祐輔(からさわ・ゆうすけ)

1976年生まれ。建築家。柄沢祐輔建築設計事務所主宰。主な作品=《villa kanousan》(2010)、《s-house》(2013)など。共著=『アーキテクチャとクラウド──情報による空間の変容』(millegraph、2010)、『設計の設計』(INAX出版、2011)ほか。

201901

特集 ブック・レビュー 2019

1968年以降の建築理論、歴史性と地域性の再発見 ──ハリー・マルグレイヴ+デイヴィッド・グッドマン『現代建築理論序説』、五十嵐太郎『モダニズム崩壊後の建築』ほか

谺(こだま)するかたち ──岡﨑乾二郎『抽象の力』、ダニエル・ヘラー=ローゼン『エコラリアス』

現代日本で〈多自然主義〉はいかに可能か──『つち式 二〇一七』、ティモシー・モートン『自然なきエコロジー』ほか

ゲノム編集・AI・ドローン ──粥川準二『ゲノム編集と細胞政治の誕生』、グレゴワール・シャマユー『ドローンの哲学』ほか

「建築の問題」を(再び)考えるために──五十嵐太郎ほか『白井晟一の原爆堂──四つの対話』、小田原のどか編著『彫刻1』ほか

あいだの世界──レーン・ウィラースレフ『ソウル・ハンターズ』、上妻世海『制作へ』ほか

モノ=作品はいま、どこにあるのか──『デュシャン』、ジョージ・クブラー『時のかたち』ほか

堕落に抗する力──ハリー・マルグレイヴ+デイヴィッド・グッドマン『現代建築理論序説』、ジョゼフ・チャプスキ『収容所のプルースト』ほか

オブジェクトと建築 ──千葉雅也『意味がない無意味』、Graham Harman『Object-Oriented Ontology: A New Theory of Everything』