歴史の修辞学から建築へ

──ヘイドン・ホワイト『メタヒストリー』、マイケル・ディラン・フォスター『日本妖怪考』ほか

──ヘイドン・ホワイト『メタヒストリー』、マイケル・ディラン・フォスター『日本妖怪考』ほか

[1]ヘイドン・ホワイト『メタヒストリー──19世紀ヨーロッパにおける歴史的想像力』

(岩崎稔監訳、作品社、2017)

[2]マイケル・ディラン・フォスター『日本妖怪考──百鬼夜行から水木しげるまで』(廣田龍平訳、森話社、2017)

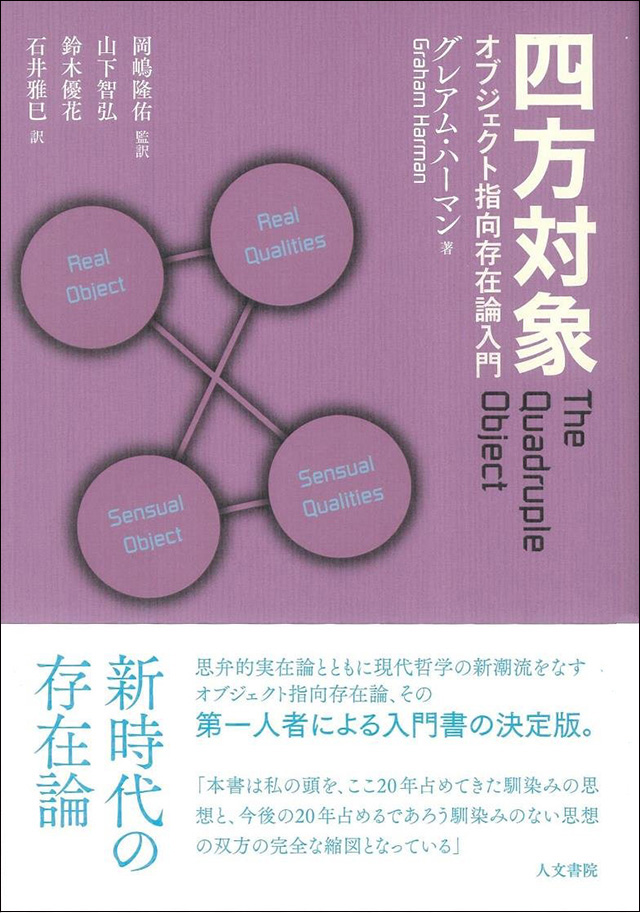

[3]グレアム・ハーマン『四方対象──オブジェクト指向存在論入門』(岡嶋隆祐監訳、人文書院、2017)

ここで選ばれている本は、2017年に発行されたということ以外にあまり相互に関係がないように思われるだろう。また建築の分野に直接関係なさそうにも見える。私自身、2017年に出版された本と意識して買ったものではなく、また実際のところ建築的な関心から手に取ったものでもない。ブック・レビューということで、たまたま気になって手元に置いていた本のなかから2017年に出た3冊を選んだというのが正直なところなのだが、それぞれを概観するなかで私自身の関心のありか、さらにはその関心が再度建築に向かう可能性について言及したい。

- ヘイドン・ホワイト『メタヒストリー

──19世紀ヨーロッパにおける

歴史的想像力』

(岩崎稔監訳、作品社)

[1]の原著は1973年の発行で半世紀近い年月を経て、ようやく邦訳された大著である。近年の歴史学を巡る論争では度々言及される重要文献にもかかわらず、長らく翻訳不可能ではと目されていたため日本語訳の出版自体が話題になった。内容は一言ではとても要約できるものではないが、歴史叙述の持つレトリカルな構造を問うており、19世紀ヨーロッパにおける重要な歴史家(ミシュレ、ランケ、トクヴィル、ブルクハルト)と歴史哲学者(ヘーゲル、マルクス、ニーチェ、クローチェ)が詳細に検討されている。分析は構造主義以降の文学理論にならって、歴史学的再構成が事実の真なる反映ではなくリアルな語り(ナラティブ)の形成ではないかという疑いのもと、実証的な科学性を担保に標榜される歴史叙述の客観性を反省的に問い、歴史意識を担う言語論的パターンの抽出を試みる。上記の歴史家と歴史哲学者が説明効果のために採用する戦略と表現様式をマトリクス化(=順列組み合わせを作成すること)し、彼らの歴史叙述をプロットしていく手際の良さには瞠目すべきものがある。

結局のところ彼らは、歴史叙述の発生する場をあらかじめ形象化し、「実際に起きたこと」を説明するため、類型的な理論を導入するメタレベルの領域を設定していることを示した。そこで分析や批判に先立って駆使されるのが、喩法論的な(tropological)「詩的知恵」であり、喩法(tropic)に基づく詩的な着想が、効果的な先行形象を歴史叙述の場に与える。そこでの喩法は類型化されており、隠喩、換喩、堤喩、アイロニーの4つが挙げられている。個別の歴史的事実の真偽は不問に付し、フォルマリスティックな歴史形象性を問う作者の姿勢は、正しい歴史認識に到達できない相対主義と疑問視されようが、一方で19世紀ヨーロッパの重要な歴史家と歴史哲学者に対して精神分析、あるいはイデオロギー批判を行なったような効果をもたらしている。

しかし日本の文脈からみて興味深いのは、むしろ古典古代にまで遡ることのできる、レトリック(=修辞学)に対する深い洞察に基盤を置いている点である。「詩的知恵」といった言葉は、ジャンバッティスタ・ヴィーコの『新しい学』から採られており、また議論は最晩年のカントが歴史を科学的な真理を得るものではなく、審美的で倫理的な導きを得るためのフィクションとしたことを受けて展開されている。両者に共通するのは、「わたしたちが知りうるのは自分でつくったものだけだ」という構築主義的な姿勢であり、彼らにならって歴史に対する受動的な解釈論的立場から制作論的立場への転換をもたらしたことが、本書の一番の要点であると思われる。

明治維新以降、貪欲にプラグマティックな近代化を推進した日本が、ヨーロッパの人文学の根幹を担う「修辞学的原理」をほとんど導入し損ねたことは、日本の知的風土に見えない欠損、いわば盲点をもたらしている。この修辞学的原理と呼ばれるものは、ヨーロッパの知的伝統において歴史のみならず、政治、社会、哲学、教育、芸術、さらには建築をも貫く、制作、構成の論理のベースとなっている。例えば、建築家以前にフマニスト(人文主義者)であったアルベルティが『絵画論』で理論化したイストリア(istoria)といった物語と歴史を二重化した絵画理念もまさしく、社会的(=現実的)効果をもたらすための、絵画描写の内容と形式にかかわるもので、修辞学的原理を踏まえた絵画の制作規範である。その際、絵画の表現が適正であることを「デコールム(decorum)」という概念で表わしたが、それは絵画内の登場人物の適正さ、例えば個別の人体表現や表情と、一方で社会(=現実)への訴求効果をもたらす全体の構成の適正さ、双方に対して求められた。アルベルティはこれらの概念を、ローマの政治家、哲学者であったキケロが、雄弁における言語的構成を絵画の視覚表現と同様のものしたことから得ている。視覚芸術の修辞学への参照は遡及すると、建築理論の源流となったローマ時代のウィトルウィウスにまで遡り、共和制から帝政へと移行する時期をやや先行して生きたキケロの弁論術にならって、建築の部分と全体のあり方、すなわちオーダーの適正さ、さらには建築自体のキャラクターや設置される場所などの適正さを弁論の全体構成と各トピックの布置の適正さになぞらえて「デコル(decor)」と呼んだ。

このデコルこそ、デコールムに先立つものであり、後のデコレーション、すなわち装飾とされるものである。日本での近代建築の理解においては、あたかも装飾と機能が建築の独立した背反事象のように捉えられているが、古典古代にまで遡るこうした建築の部分と全体をめぐる、修辞学的原理に準拠した内的関係に対しては、ほとんど配慮されていないのが実情である。

さらに付け加えておくべきことは、近代建築ではル・コルビュジエのピュリスムが、ルネサンスでは上記のアルベルティやブルネレスキのパースペクティヴィズムが、前景化することによって、近代的な視覚的認識にもとづく絵画の表象システムが、建築に適用されたという歴史観が趨勢を得ている。しかし修辞学的原理から見ると『絵画論』を著したアルベルティとウィトルウィウスの歴史的関係から考えて、むしろ逆に建築の修辞学的構造が、絵画に導入されていったと考えられる。では、なぜ建築が先行して修辞学とともにあったのか。これは仮説的な推論だが、ローマ以前のギリシャの直接民主制において、弁論の場として建築(=アゴラ)が形成されたためではないか。そこは、身振り、手振りに対する視覚的認知の場であることに加えて、むしろ声が現前し、その展開によっては情動すらも喚起される場であること、また多様な、あるいは自由な意見が交錯しながらもひとつの全体としての合意が、形成される場であること。そうした条件を満たすものとして建築は要請され、生み出されたはずだ。後期のル・コルビュジエの目から耳への移行は、こうした建築の誕生のいきさつに気づいたことの反映のようにも思える。

- マイケル・ディラン・フォスター

『日本妖怪考──百鬼夜行から水木しげるまで』

(廣田龍平訳、森話社、2017)

さて[2]はカリフォルニア大学東アジア言語文化学科教授であり、スタンフォード大学Ph.D.の研究者が、日本の妖怪について研究したものである。この本を手にしたのは、外国人の手によるものとは思えないほど、井上円了(1858-1919)について詳細な分析がなされていたからだ。円了は、周知の通り哲学館(現在の東洋大学)の創設者であり、また妖怪学の創設者でもあった。真宗大谷派の寺に生まれ、東本願寺の国内留学生として東京大学文学部哲学科に学んだ経歴からも、仏教的なバックグラウンドから出発して、西洋哲学を吸収するなかから妖怪学のような学問(?)にも手を出したユニークな人物でもある。

では、なぜ円了かというと、明治維新後の日本の近代化のなかで、思想的に土着的なものを西洋から取り入れたものとどう折り合わせたか、いわゆる「日本主義」と「欧化主義」の調停過程を検証するには、たいへん良い初期サンプルだと思われるからだ。その基本的なスタンスは、哲学的な仏教を神道とキリスト教、あるいは科学的思考と迷信の間を取り持つ媒介とするというものである。さらに建築との関連を問われると、日本最初の建築史家である伊東忠太(1867-1954)が、卒論で『建築哲学』に取り組み、「造家」を「建築」へと戻し、インドへの旅をし、妖怪に興味を持ち、そして「築地本願寺」のような土着的なキャラクターを登場させた建築をつくるといった、今までいささか謎めいたきわめて独自な建築思想に基づく動向とされてきたものが、ほとんど円了の活動の忠実なトレースと見なせる点である。伊東と岡倉天心やフェノロサとの関係はよく取り沙汰されるが、伊東が、円了同様に、当時インド哲学を含む東洋哲学の啓蒙に力を入れていた東京大学文学部哲学科の教授、井上哲次郎(1855-1944)から積極的に学んでいることは、ほとんど言及されていない(ちなみに円了は、フェノロサから西洋哲学を学んでいる)。現時点では伊東と円了の直接的な関係は文献上見出せないが、伊東の幻の作品、「二楽荘」の施主大谷光瑞の師に当たる前田慧雲が、円了がいわゆる「哲学館事件」(1902)によって館長を辞任した後、2代目館長を引き受けるといった間柄である。そして伊東が二楽荘を完成させる頃(1908)、すでに円了は中野で哲学堂の建設に着手していた。この設計にはある意味伊東のライバルとも言える、武田五一が大沢三之助とともに関与しており、パルテノンを意識した(と思われる)小高い丘の中央に法隆寺を模した(と思われる)堂と塔を配して四聖(孔子、釈迦、ソクラテス、カント)と六賢(聖徳太子、菅原道真、荘子、朱子、龍樹、迦毘羅)を祀り、さらにその周囲に当時最先端のフランク・ロイド・ライトの建築にならった(と思われる)陳列館や図書室を配している★1。ここで明らかなのは、仏教の汎神論的な真如説に基づいているため、事物は並列的であり、また折衷的である。このことは、伊東の建築についても言え、多様性は見出せるもののそれを統合するような全体性は見出せない。[1]との関連で言えば、西洋の建築には顕著な修辞学的な全体性への志向が、見事に欠落しているのである。じつのところ、岡倉天心とフェノロサが日本美術という新しいジャンルで試みようとしたのは、日本的なモチーフを使いながら西洋的な修辞学的全体性を獲得することだった。それは一般的には理想主義と称されているのだが、日本建築では伊東忠太は見事に取り逃がした、というか残念ながら西洋建築に内在するメタレベルの修辞学的原理の構造に気づかなかったのである。

- グレアム・ハーマン『四方対象

──オブジェクト指向存在論入門』

(岡嶋隆佑監訳、人文書院、2017)

ほぼ紙面も尽きてしまったので[3]については、軽く触れるにとどめておく。この本は、いわゆる思弁的実在論の一翼を担うグレアム・ハーマンが、後期ハイデガーの「四方界」の構造、「天空と大地、死すべきものたちと神的なものたち」を援用しつつ、前期ハイデガーから継承した「転回」を推し進める企てだととりあえず言えそうだ。

後期ハイデガーの言い回しは、前期にも増して大仰で疲れるものなのだが、「転回」とは「隠されて忘れられてしまった存在を顕にすること」という例のやつである。後期ハイデガーは、そこに技術論をからめて、ポイエーシス(制作)を導く知であるテクネーを(1)原初的な自然=ピュシスが自ら顕にしていくものと、(2)人間が介在する現代的な技術とに分節する。そして後者はむしろ自然を対象化し、ピュシス本来の働きを隠してしまう危険性を持っているとする。

ハーマンは、こうした後期ハイデガーの基本モチーフを相関主義批判によって、人間の主体的認識を被らない自立した対象(=オブジェクト)の存在論に仕立て直そうとする。ここでの相関主義とは、主体と対象の間の認識論的関係を前提に実在を定義しようとする態度のことである。[1]との関連で言えば、歴史認識における客観性を標榜する立場は、往々に認識と実在の一致をもって、真理とみなす素朴実在論者の立場であり、相関主義批判においては真っ先に批判される対象である。[1]は、実在そのものとされるものが言語的な構築物として、ある形式性を持ち、歴史的真理とは叙述が構築される場における、詩的言語、すなわち喩法によるリアリスティックな効果であると主張している。これは、アリストテレスがポイエーシスの本質を示すものとして、詩と歴史の違いに触れ「歴史に比べると、詩のほうが哲学的である。なぜなら、歴史は現実にあったことを記述するだけだが、詩は有りうるであろう可能性を記述するからである」★2といった言明での詩と歴史の亀裂を喩法の[3]が着目するところの「四方構造」、あるいは「抱握(prehension)」により、構造化することなのである。

では、この難解な存在論がなんの役に立つのだろうか? さりげなく冒頭に挿入されている一文、「本書で提示される対象は、むしろ、日本の寺に出るお化けや月の不思議な光のように奇妙なものなのである」が示唆するように、妖怪学が扱う、アニミズムのような汎心論的世界の対象の存在論をより自由に取り扱うことができるかもしれない。またハイデガーの「四方界」のフレームが、そもそもパルテノン神殿のあり方からもたらされていることを考えると、古代ギリシャ人がいかに他界の神々を実在として交流したのか、その宗教的な意識をパルテノン神殿のそのものから伺い知ることができるかもしれない。

註

★1──今のところこのプランについて概説しているものとして、『東京人2016年2月増刊──哲学堂と中野のまちを楽しむ本』(都市出版)が挙げられる。

★2──アリストテレス『詩学』。

米田明(よねだ・あきら)

1959年生まれ。建築家。京都工芸繊維大学大学院教授。1984年東京大学大学院修士課程修了。1991年ハーバード大学大学院デザイン学部(GSD)修士課程修了。1990年アーキテクトン設立。主な作品=《K Clinic》(2007)、《HOJO》(2009)、《Landing House II》(2017)ほか。

201801

特集 ブック・レビュー 2018

歴史叙述における「キマイラの原理」──カルロ・セヴェーリ『キマイラの原理』、ティム・インゴルド『メイキング』ほか

オブジェクトと寄物陳志──ブリュノ・ラトゥール『近代の〈物神事実〉崇拝について』、グレアム・ハーマン『四方対象』ほか

中動態・共話・ウェルビーイング──國分功一郎『中動態の世界』、安田登『能』ほか

器と料理の本──鹿児島睦『鹿児島睦の器の本』ほか

21世紀に「制作」を再開するために──ボリス・グロイス『アート・パワー』、中尾拓哉『マルセル・デュシャンとチェス』ほか

ミクソミケテス・アーキテクチャー──『南方熊楠──複眼の学問構想』ほか

「建物」を設計している場合ではない──Samantha Hardingham『Cedric Price Works』、久保田晃弘『遥かなる他者のためのデザイン』ほか

シークエンシャルな建築経験と(しての)テクスト────鈴木了二『ユートピアへのシークエンス』ほか

歴史の修辞学から建築へ──ヘイドン・ホワイト『メタヒストリー』、マイケル・ディラン・フォスター『日本妖怪考』ほか

中動態の視座にある空間 ──國分功一郎『中動態の世界』ほか

建築理論の誕生、建築家の声に──『磯崎新と藤森照信の「にわ」建築談義』、『内田祥哉 窓と建築ゼミナール』ほか