今日の、そしてこれからの地方の公共建築の望ましいあり方

2012年9月8日にJIA日本建築家協会にて、コミュニティデザイナーの山崎亮氏を招いてのシンポジウムが行なわれた。聞き手はアルゴリズム建築の理論と実践を展開している建築家の柄沢祐輔氏。日本各地のさまざまな地方自治体、衰退する共同体の再生に精力的な活動をしている山崎氏と、先鋭的なアルゴリズム建築のあり方を小さな実験的な住宅から大掛かりな都市計画・公共建築の提案までを展開している柄沢氏が対談形式で討議を行なった。議題は「今日の、そしてこれからの地方の公共建築の望ましいあり方」について。一見まったく方向性が異なるかに見える両者が、これからの日本の地方自治体で求められる公共建築のあり方とはどのようなものになるのかというテーマで異なる視点からヴィジョンを互いに投げかけながら、対話を縦横に展開した記録が以下である。果たして今後の日本で求められる公共建築の姿とは、どのようなものになるのだろうか。

まずお伺いしたいのは、山崎さんはさまざまな建築家とコラボレーションされてソフトウェアの側面から充実したサポートをされているわけですが、その側面からみる彼ら(=建築家)に対する違和感、あるいは公共空間はこのようにしたほうがもっとよくなるというような提案はありますか。空間性が時代に併走しているか、要求に即しているか、どうお考えでしょうか。

山崎亮──よろしくお願いします。時代によって流れがあるとは思いますが、近代の公共建築は空間と機能のフィットを求めすぎてしまったために、時代が変わると空間が使えなくなってしまったという反省があります。だから多くの建築家は基本的に機能にフィットさせすぎるのではなく、記号であったりコンテクストであったりを援用しながら、そこからずれた質の建築の空間をどうつくっていくかを考えているわけです。その延長でいかようにも使える真っ白なホワイトキューブ、あるいは新たなユニバーサルな空間をつくっている傾向がありますね。そのとき建築家は例えば「至れりつくせりではない空間をつくりたい」という言い方をされますが、しかし、はたしてそこまでユーザー側に公共建築の抽象空間を使いこなす空間リテラシーがあるのだろうかと思うことも多いのです。かといって、こうも使えるしこうも使えますと説明書をつけるようなこともしたくないわけで、そこにはインタープリター(解説者、翻訳家)が必要なんじゃないかと思うんです。自然観察だったら、森の解説やキャンプの仕方などのアドバイスができる人がいると、自然との向き合い方が大きく変わりますよね。公共建築の抽象空間も同じで、設計者はいろいろな使い方を想像しているわけですが、引き渡して実際に街の人たちの活動が始まると、使い方はすぐに固定化されていくことが多く、実際のところ建築家が考えたことの20%ぐらいしか使えていないんじゃないかと感じることも結構あるわけです。それではあまりにもったいない。

こういう経験から、われわれは住民たちと建築家とを話し合いの場につけて、インタープリターの役割をするのです。はじめはわれわれがその場にいるのですが、時間とともに数百人の住民がインタープリターになって、空間の使いこなし方が伝播していき、それに触発された人たちがさらにインタープリターとして参加する。僕たちがいなくなっても彼ら/彼女らが核となって、その周りに層ができていくという構造を作ると、空間と使われ方が一致してくるのではないかと思っています。

たとえば1970年の大阪万博《お祭り広場》は高度経済成長期の象徴的な広場ですよね。当時のように人口が急増している時ならば、ある場所の空間密度をスカっと抜くだけで人が流れ込み、何かが起こることをイメージできるのですが、いまや人口はどんどん減少し、家から外に出られない高齢者の数が増えていく時代に無計画に広場をつくってもだれも使わない、なにも起こらない空間になってしまうのは目に見えていますよね。手間はかかりますが、空間をどう使うかというユーザーの意見を集め、できれば空間のスケールを小さく分散化した《お祭り広場》ぐらいにイメージして、建築家と住民とインタープリターが一緒につくっていけば、使い方が共有され、アクティヴィティが生まれる空間になっていく気がします。

柄沢──今の話を伺いますと、日本の公共建築ですと伊東豊雄さんのつくられた《せんだいメディアテーク》(2000)というのはインタープリターという視点からすると最も成功した事例なのだと思います。まさにどのようなアクティヴィティも可能な公園のような床が積み重なり、うまくマネジメントする組織が内部プログラムをうまく運営していて、展覧会やソフトウェア、さまざまな蔵書や映画やDVDといったソフト・コンテンツ、メディア・コントロールも行なわれています。同様のプログラムをもつ複合公共施設とは異なり、ソフトウェアのマネジメントが徹底的に熟考された結果の公共施設であることがわかります。そのようなプログラムが全体に行き届き、結果として街の人々に愛されているわけですが、日本にはその他の成功事例があまりに少ないのです。それが見出せないがゆえに「ハコモノ行政」という誹りを免れえないのかなという気がします。

もうすこし《せんだいメディアテーク》の話をすると、ひとつにはコンペの審査委員長だった磯崎新さんが「メディアテーク」という新しい言葉を引っぱってきて、まったく新しいコンセプトでコンペをやったわけですが、実は磯崎さんが60年代の後半に長い時間を掛けて取り組んだ《お祭り広場》とつながっているのではないか。そもそも磯崎さんの《お祭り広場》のコンセプトは、60年代初頭にセドリック・プライスが提案した、あらゆる機能とプログラムが内部で動的に変化を遂げてゆく「ファン・パレス計画」にアイデアを先取りされていますが、磯崎さんは「あらゆることが可能な可変的な流動的な広場」というアイデアを、結果としてはその意図は十全に実現することはできませんでしたが《お祭り広場》で実現したかったのだと思います。

具体的に言うと、伊東さんが提案された床スラブが垂直に連なっている層状の空間が、細い鉄骨のチューブの新しい構造体によって支えられている。人々に大きな衝撃を与えたこのアイデアは、磯崎さんの水平に広がるスペースフレーム屋根の下に広がる《お祭り広場》を垂直に積み重ねたものなのではないか――水平に伸びてゆくスペースフレームの構造体が、垂直に伸びてゆく海草のように揺らめくチューブ状の構造体に進化を遂げたと言ってもいいかもしれません。「ファン・パレス計画」―《お祭り広場》―《せんだいメディアテーク》という時系列的な進化をそこに見ると、巨大な恒久の公共建築として実現したことの意味はさらに深長に思われます。

ただ、社会規模での情報化・ネットワーク化が進む現在、《せんだいメディアテーク》のような巨大規模の施設が必要かというと少し疑問で、断片化された住宅2、3件分ぐらいの大きさ、例えば100〜250㎡ぐらいの住宅規模の空間が多くの人を収容できる公共建築のような空間として至る所に散在しているというような状況、そしてそれらが必要とする機能がネットワーク化されてお互いを補っていくような状況──《せんだいメディアテーク》のアドミニストレーションの上手さをそこでも実践することが重要ですが──というのが、「ポスト・メディアテーク」としての公共性を担保していくイメージの理想形を模索していくことにも意味があるだろうと思っています──実際、私が関わっているプロジェクトは住宅規模のものをお施主さんが公共的に開放しようとしています。

たまに建築系学部の卒業制作講評会などに呼ばれることがありますが、街中にこのような小さな空間が散らばると楽しくなる、というような案が多いですよね。問題は、どうして離さなければならないのか、それらを誰がオペレーションするのかといったところにリアリティがないまま、空間のイメージだけが共有されてしまっていることです。そこから一歩も二歩も踏み込んで、これまでの街の構成を変えるくらいに考え込んでほしいと思っています。 先ほどセドリック・プライスの話が出ましたが、最初に乾久美子さんの事務所に宮崎県の「延岡駅周辺整備事業プロジェクト」で共働するための打ち合わせに行った時に、私は「駅舎をセドリック・プライスみたいに考えてほしい」と言ったんです。セドリック・プライスは私が尊敬する建築家のひとり、自分がどこまでやるべきか、いつどこで止めるべきかをよく知っている人で、スケッチなどを見ても、ダイアグラムを見ても、「至れりつくせり」にならないところで手放すのです。彼は10年前に亡くなりましたが、私が彼と仕事ができたら、ハードウェア、ソフトウェアのほかに彼のつくった空間にヒューマンウェアを入れたかったなと思っています。人がいきいきわくわく、ずっと何かをやり続けられるコンテンツ、ヒューマンウェアを対話しながら提示していくことができる建築家はこれから先増えていくだろうと思います。例えば、西村浩さん(ワークヴィジョンズ)は佐賀市で「わいわい!!コンテナ」という、街ににぎわいを取り戻すために街なかにコンテナを使って小さな図書館と前庭に広場を設置する一種の社会実験をやっていますが、これもそういう傾向の現われだと思いますね。「空間の設えはこのへんで止めておこう。図書館には毎月新しい雑誌を入れて、毎月それを楽しみにしている人たちが来る。その人たちをコーディネートする人が常駐して......」というように、ハードウェア─ソフトウェア─ヒューマンウェアの連合をかなりうまくやっていて、街を元気にしていくためのヴィジョンのつくり方と計画を実現する際のバランス感覚がすごくいいのです。

柄沢──セドリック・プライスのアンビルドの都市計画案に「ポタリーズ・シンクベルト」(1964)がありますね。イギリスの衰退したノース・スタフォードシャーの窯業エリア全域を再活性化するために、セドリック・プライスはほとんど使われなくなった鉄道網のネットワークに注目し、その鉄道網の結節点となる駅を大学教育施設として再整備し、ネットワーク状に分布した大学教育施設がノース・スタフォードシャー全域に広がるイメージを提案しました。それぞれの駅は教室だったり、講堂だったり、学生の寄宿舎や教員宿舎だったりとさまざまな機能が一時的に割り振られ、ネットワーク状にいろんな施設がからみ合ってひとつの大学施設としての役割を実現する提案でした。セドリック・プライスの「ファン・パレス」とこの「ポタリーズ・シンクベルト」の都市計画案は、娯楽施設と教育施設という違いはあるものの、コンセプト的には実はほぼ同じで、異なるのはひとつの大屋根の下で展開しているか、たくさんの街の廃屋のリノベーションなのかという点にしかない。そこで動くソフトについて、あたかもコレオグラファーのように緻密に考えていく。「ファン・パレス」の記録にはそのような痕跡がきちんと残っていて、今その軌跡を辿ってもとても興味深い建築家だなと思います。現在の建築と比べた場合に最も異なるのは、時間によって機能がどのように変わっていくか、その可変性を組み込んだ公共性への視点でしょうか。

一方、現在の公共建築に欠けているものについて考えると、それは、時間軸に沿ったかたちで機能に可変性を持たせることができていないことだと思っています。ただし、現代の情報技術を用いて新しいソーシャル・アプリケーションを開発すれば、今どの地域でどのような機能が必要とされているのかを情報集約し、プログラムで適合性を与えていくということもできるのではないでしょうか。そしてそれは同時に時間軸においても有益なプログラムがコントロールされて提供され、ユーザーはタイムラインを眺めながら、好きなプログラムを選択することができるようになるかもしれません。

僕も地方の公共団体と接していて思うのですが、まず彼ら自身がどのようなソフト、プログラムを導入すべきか理解できていないのが最大の問題点であり、そういう場所にいきなり建築家が入っていってコミュニュケートすることはできません。その点、山崎さんがコミュニティデザイナーとして先駆的に道を開かれていることの素晴らしさに感心しています。山崎さんにお伺いしたいのですが、その地域でこのソフトが必要だと見極めるためにはなにを基準になさっているのでしょうか。例えば町の方々とのワークショップでは収集がつかないほどのたくさんの意見が飛び交うことが想像されますが、その多様性をどのように統合すれば「町の意見」になるのでしょうか。

山崎──僕自身がランドスケープ出身だからかもしれませんが、基本的にはいろんな人たちがいろんなことをできる空間づくりを目指しているわけです。だからそれぞれのコミュニティがやることをひとつの方向に向ける必要はなく、ただ町を元気にしたい、おもしろくしたいという気持ちがあればいい。図書館で考えれば、ただ静かに本を読むだけではなくて、もっといろんなことができる空間にしたほうがいいんじゃないか、という提案をします。われわれは専用のカートだけをデザインして、ユーザーが読みたい本をカートに入れて静かな部屋にもっていって読む。これまで図書館といえば、開架部分では静かにして、講演会やレクチャーは閉じた部屋のなかで行なうという空間の使われ方をしていましたが、逆に開架部分ではしゃべってもいいわけで、そうであってこそ地域の人たちがどんどん入ってくるんじゃないかと考えたのです。

《立川まんがぱーく》という立川の旧市庁舎を利用した施設では、「まんが」と「公共施設」というこれまではなかなか出会わなかった組み合わせに挑戦しました。立川はまんがの舞台になることも多いそうで、世界的にも注目される日本のまんがを軸にしてコミュニティづくりを行なうことを考えました。まんがは全部で約3万冊あり、例えば料理まんが棚の近くで料理教室を開いたり、スポーツまんが棚の近くで地域のサッカークラブが活動していてもいい。その場合、それぞれの本棚の形がどうであれば活動がしたくなるか、可動式の棚であれば床ではどういうアメニティが考えられるか。まんがを通じた空間とコミュニティの活動との関係を整理していくことがわれわれの役割です。コンサルティング会社のような提案だけではなく、僕らには実際にコミュニティを呼んでくることが求められているので、コミュニティをイメージして、建築家はどのような空間をつくるべきかをセットで考える。そしてそれが僕らが一番おもしろいと思っていることなのです。コミュニティの意見だけで空間をつくってもうまく機能しないし、結局おもしろくありません。ですから質問に答えるとすれば、みんなが一緒の方向に向いている必要はなくて、料理が好きな人、サッカーが好きな人、それぞれ違う方向を向いている人たちがたまたま同じ場所に居合わせたら場が賑やかになっていたり、商店街が賑やかになっていくということをイメージしているのです。

柄沢──なるほど。山崎さんは例えば雑誌『OSOTO』(現在はweb版に移行)の企画編集もなさるなど、地域の魅力を発見していくプロジェクトをさまざまなレベルで行なわれていますが、そうした地域再生活動が直面している問題とは、まちの個性を発見していく手法を確立することではないかと思います。山崎さんは地域の固有性をどのように発見しているのでしょうか。

山崎──それについても、「この地域の固有性はこれです」とひとつの方向にまとめないほうがよいと思っています。「歴史」や「名産品」といったところに収束させるとやっぱり苦しくなりますよね。まちのイメージはもっと広い裾野から自然と立ち上がってくるものだと思います。宮崎県延岡の例で言えば延岡には能の伝統がありますが、だからといって建築デザインに能を取り込んで......というのでは苦しいわけです。逆に言えば、100も200もあるコミュニティがすべて能に関わるというのは、イメージの話でしかありません。だからそういうものはいったん取っ払って、延岡で自分たちがやりたいことをとにかくやる。その活動に惹かれた人がやって来る。そこに人が住むかぎり特色がないということはまずなくて、住人がなにかアクションを起こせば、必ずなんらかの特色が現われるのです。

ケヴィン・リンチが都市のイメージを「アイデンティティ」「ストラクチャー」「ミーニング」の3つで捉えましたが、一番扱いにくいのは「ミーニング」なんですよね。それぞれの人にとっての「ミーニング」は主観によって形成されていきますから、リンチも研究対象にはしていません。その後、ドナルド・アプリヤードらが都市の「ミーニング」についての研究をしようとしたけれど、都市をさして「ここは◯×◯×のまちです」と言ってしまうのはとても危険なことです。100人いれば100通りの「ミーニング」があっていい。そこでいろんなことが起きているとことこそが大事だというふうに考え方を切り替えたわけです。

まちも同じです。「◯×◯×のまちです」と名乗っても、何らかの理由で「◯×◯×」がなくなってしまえばすぐに元気を失います。何度かそういう失敗を見てきているので、「モノ」ではなく、多面的で楽しいまちをめざすことを基本としています。大学で森林生態学を学びましたので、生物多様性度が高いことは良いことだという等式が自分に染み込んでいるのだと思います。コミュニティデザインにとってはまちも里山と同様、何年かごとに手を入れていくことが大切だと思いますね。

柄沢──山崎さんは最近、「コミュニティデザイン2.0」から「コミュニティデザイン3.0」へと、「コミュニティデザイン」をヴァージョン・アップさせていますね。「コミュニティデザイン2.0」は、1980年代から行なわれている、専門家─行政─市民がワークショプなどをつうじて公共施設などの空間や場所をつくっていくことで、「コミュニティデザイン3.0」は、ものづくりではなく、地域で人々がソーシャルキャピタルをつくりながら地域的な課題を解いていくことですね。

私は建築家としてものづくりを中核にしているので、「コミュニティデザイン3.0」をコミュニティの建築空間をどのように変えていくかというテーマとして捉え直すと、建築を無理に地域のアイデンティティに合わせるのではなく、潜在的に高い多様性を自然と引き出すような建築はどのように可能かということになると思います。それはもしかすると、セドリック・プライスが展開しようとした空間の形を現在的に模索することかもしれません。そこにおいて、アルゴリズム的思考を空間化する建築手法は今日的な公共建築を生み出すために有効に働くと思っています。近代空間の均質で単純な四角い箱とは異なる、それでいてポストモダンの過剰な装飾や演出とも異なる、アルゴリズムの方法論による多様性に富んだ場所がネットワーク状に分布した空間というのは、自然に物事の多様性を引き出す空間になりうるのではないかと考えているわけです。

最近では《s-house》という住宅を設計しています。複数の階がレイヤー状に積み重なり、それらは立体的にはかってないあり方で関係付けられ、錯綜し絡み合いながら複雑なネットワーク型の空間を構成しています。内部では動線の関係が通常の距離関係に基づく接続ではなく、すぐに眼前に広がる空間にたどり着くためには激しく迂回しなくてはいけないような錯綜する動線の関係を埋め込んでいます。私はこのようなネットワーク型の空間の形式を、「複雑な階層状のネットワーク」と呼んでいますが、このようなネットワーク型の空間の形式が、これからの多様性が自発的に展開するような空間のあり方にふさわしい形式を提供しうるのではないかと感じています。

山崎──建築設計をやっている方はよくご存知だと思いますが、例えば壁を立てる行為は、人々を「拘束する」ことでも「自由にする」ことでもある。ある空間を壁で区切るとアクティヴィティが発生し、しかし囲ったからこそ人々のアクティヴィティは拘束されます。建築家は──G・T・リートフェルトの時代からずっと──この2つの状態をいかに流動化させるかという課題に挑戦してきたんですね。日本のふすまの話を普遍化する努力や、可動壁、抽象空間、ゾーニング、アルゴリズム......などです。しかし、壁という建築的解答だけでなく、もしそこにコミュニティの人たちやオペレーション・マネジメントができる人が立っていれば、空間に壁を立てなくても快適に過ごせるすごせる可能性はあるのです。そこにあるのは、要は「ユニヴァーサル・スペース+オペレーション・マネジメント」のようなもので、繰り返しになりますが、そこにヒューマンウェアが機能していれば、空間は空間然としていてかまわないというのがわれわれの考え方です。その空間は、住民やコミュニティ、ユーザーに任されることで変化するのですから。住宅設計でお施主さんが「使い方は自分たちで決める」と言ってくれれば、どこまでもシャープな空間をつることができるのと一緒でしょうね。さきほども言ったように、公共建築になった途端「至れりつくせり」が求められている感じがしてしまう、というのとは逆を向いています。

たとえばレム・コールハースの代表作である《シアトル公立中央図書館》(2004)は、計画案をよくみると、公園デザインやコールハースの大型作品集、さまざまな書籍などをデザインしているブルース・マウという非常に面白いデザイナー・エディターがソフトウェア・デザインに深く関わっているんですね。ここでは図書館司書が大きな存在としてクローズアップされ、「エンパワードされた司書」というコンセプトでプログラムがオーガナイズされています。

普通、図書館は書架を持ち、ユーザーが本を検索して探し、借りて読むという機能しかありませんが、《シアトル公立中央図書館》の提案では、あなたがその本を好きならこの本も好きじゃないか、こういうDVDも好きじゃないかと勧めてくれるのです。実際図書館は開館後も愛されていて、そこではいわば、人間が近代の抽象空間にどのように加わってなにを上書していくかという、いまだかつてない視点からの壮大な実験が行なわれていると言っていいと思います。

山崎──《せんだいメディアテーク》のコンペで2等になった古谷誠章さんの案はむしろ《シアトル公立中央図書館》の先取りのようでもあったのですが、《せんだいメディアテーク》では本を棚で分類する代わりに、本の背にICタグを入れて管理し、どこに置いてもいい。検索機能によって本の場所はすぐにわかるのです。本を探して散策する途中であっと驚く本どうしの組み合わせを発見することもあるでしょう。インカムを装着した司書が本を探すユーザーと喋っていて、一番近くにいる司書が案内する。空間のシステムとチームビルディングができているから、空間はぽかんとしてそこにある。こうしたことに公共空間の新しいフェーズを感じました。

柄沢──古谷さんの《せんだいメディアテーク》案は、1995年の時点で、ある種情報デバイスによってマネージされたシステムが、公共空間をバックアップするような状況を構想していたのですが、これからは「エンパワードされた司書」のような情報システムや高度に進化を遂げたSNSのようなコミュニケーション・システムが公共建築のプログラムをサポートするようなことがありえるのかなと思います。さきほどのセドリック・プライスの「ファン・パレス計画」や「ポタリーズ・シンクベルト」の例をもう一度引けば、それらのように、空間は時間とともに可変である流動的なプログラムを包含することができるでしょう。そして利用者は、情報システムやSNSなどの力を借りて、いつどの空間・場所でどのプログラムが行なわれているかを刻々と捉え、好みのプログラムを選択して参加することも可能になるでしょう。そんな公共建築のあり方が、特に今後の地方行政のあり方とパラレルに問われてもよいかもしれません。

いずれにしても現在、近代建築の展開の延長線上にはない、実空間の物理的なレイヤーに加えてヴァーチュアルなレイヤーにも拡張した空間の領域が出現していて、ハードウェア─ソフトウェア─ヒューマンウェアの連合をさまざまなインターネット上の新しい情報システムやSNSのようなコミュニケーション・システム、ソーシャル・アプリケーションが補うようなかたちで、公共建築のあり方を上書きする状況が訪れると考えられるでしょう。

その意味でも、山崎さんが考えられているヴィジョンや数々の実践が現代の情報技術とトータルに統合されてゆくことで建築の姿も大きく変わっていくのだろうと思っています。今日の対話からは、これからの日本の公共建築のあり方を考えるうえで示唆に富む視点がいくつか出てきたように思います。みなさん御静聴ありがとうございました。

至れりつくせりではない空間をつくりたい

柄沢祐輔──本日はコミュニティデザイナーの山崎亮さんをお迎えして、今日の社会における望ましい地区再生のあり方をテーマにお話をしていただきます。よろしくお願いいたします。そして後半には前半のお話を土台としながら、「今日の、そしてこれからの地方の公共建築の望ましいあり方」について討議を行ないたいと思います。言うまでもなく山崎さんは地域再生において、非常に大きな活躍をされています。山崎さんに今の日本の地域再生においてどのような活動が一番求められているのか、それがどのような実効力があるかという点と背後のフィロソフィと実践についてお話を伺うとともに、後半では建築家が実際に建築物を建てるときに、建物内部での活動、プログラムやソフトウェアをさまざまにデザインされている山崎さんの立場から、今後具体的にどのような公共建築をつくるべきかというテーマで話を広げて、柄沢と山崎の両者でディスカッションができればと思います。山崎さんは「ものをつくらないデザイナー」として、いわばソフトウェアの側面から深く探求されている活動家であり、最近ではレム・コールハース率いるAMOが展開しているようなソフトウェア・プログラミングを重視して、いかに建築が幸福に街の人に使われるかというような公共の建築のプログラミング・デザインをする手法を探求される方向にシフトされているのかなと思ったのですが、そういう側面で、私自身もいろいろと建築の実践をしているなか、建築家がソフトやプログラムを一緒に提案していくにしたがって、空間のあり方、建物のあり方が一緒に変わっていくのではないか、もっと言うならば、今までの公共建築のあり方は、今日やこれからの社会でわれわれの求めている空間とは違うものになっているがゆえに使われていないのではないかという個人的な仮説があります。それに絡めて私自身の今後の公共建築の将来のあり方についての提案・仮説も交えつつ討論に入れればと思います。まずお伺いしたいのは、山崎さんはさまざまな建築家とコラボレーションされてソフトウェアの側面から充実したサポートをされているわけですが、その側面からみる彼ら(=建築家)に対する違和感、あるいは公共空間はこのようにしたほうがもっとよくなるというような提案はありますか。空間性が時代に併走しているか、要求に即しているか、どうお考えでしょうか。

山崎亮──よろしくお願いします。時代によって流れがあるとは思いますが、近代の公共建築は空間と機能のフィットを求めすぎてしまったために、時代が変わると空間が使えなくなってしまったという反省があります。だから多くの建築家は基本的に機能にフィットさせすぎるのではなく、記号であったりコンテクストであったりを援用しながら、そこからずれた質の建築の空間をどうつくっていくかを考えているわけです。その延長でいかようにも使える真っ白なホワイトキューブ、あるいは新たなユニバーサルな空間をつくっている傾向がありますね。そのとき建築家は例えば「至れりつくせりではない空間をつくりたい」という言い方をされますが、しかし、はたしてそこまでユーザー側に公共建築の抽象空間を使いこなす空間リテラシーがあるのだろうかと思うことも多いのです。かといって、こうも使えるしこうも使えますと説明書をつけるようなこともしたくないわけで、そこにはインタープリター(解説者、翻訳家)が必要なんじゃないかと思うんです。自然観察だったら、森の解説やキャンプの仕方などのアドバイスができる人がいると、自然との向き合い方が大きく変わりますよね。公共建築の抽象空間も同じで、設計者はいろいろな使い方を想像しているわけですが、引き渡して実際に街の人たちの活動が始まると、使い方はすぐに固定化されていくことが多く、実際のところ建築家が考えたことの20%ぐらいしか使えていないんじゃないかと感じることも結構あるわけです。それではあまりにもったいない。

こういう経験から、われわれは住民たちと建築家とを話し合いの場につけて、インタープリターの役割をするのです。はじめはわれわれがその場にいるのですが、時間とともに数百人の住民がインタープリターになって、空間の使いこなし方が伝播していき、それに触発された人たちがさらにインタープリターとして参加する。僕たちがいなくなっても彼ら/彼女らが核となって、その周りに層ができていくという構造を作ると、空間と使われ方が一致してくるのではないかと思っています。

たとえば1970年の大阪万博《お祭り広場》は高度経済成長期の象徴的な広場ですよね。当時のように人口が急増している時ならば、ある場所の空間密度をスカっと抜くだけで人が流れ込み、何かが起こることをイメージできるのですが、いまや人口はどんどん減少し、家から外に出られない高齢者の数が増えていく時代に無計画に広場をつくってもだれも使わない、なにも起こらない空間になってしまうのは目に見えていますよね。手間はかかりますが、空間をどう使うかというユーザーの意見を集め、できれば空間のスケールを小さく分散化した《お祭り広場》ぐらいにイメージして、建築家と住民とインタープリターが一緒につくっていけば、使い方が共有され、アクティヴィティが生まれる空間になっていく気がします。

柄沢──今の話を伺いますと、日本の公共建築ですと伊東豊雄さんのつくられた《せんだいメディアテーク》(2000)というのはインタープリターという視点からすると最も成功した事例なのだと思います。まさにどのようなアクティヴィティも可能な公園のような床が積み重なり、うまくマネジメントする組織が内部プログラムをうまく運営していて、展覧会やソフトウェア、さまざまな蔵書や映画やDVDといったソフト・コンテンツ、メディア・コントロールも行なわれています。同様のプログラムをもつ複合公共施設とは異なり、ソフトウェアのマネジメントが徹底的に熟考された結果の公共施設であることがわかります。そのようなプログラムが全体に行き届き、結果として街の人々に愛されているわけですが、日本にはその他の成功事例があまりに少ないのです。それが見出せないがゆえに「ハコモノ行政」という誹りを免れえないのかなという気がします。

もうすこし《せんだいメディアテーク》の話をすると、ひとつにはコンペの審査委員長だった磯崎新さんが「メディアテーク」という新しい言葉を引っぱってきて、まったく新しいコンセプトでコンペをやったわけですが、実は磯崎さんが60年代の後半に長い時間を掛けて取り組んだ《お祭り広場》とつながっているのではないか。そもそも磯崎さんの《お祭り広場》のコンセプトは、60年代初頭にセドリック・プライスが提案した、あらゆる機能とプログラムが内部で動的に変化を遂げてゆく「ファン・パレス計画」にアイデアを先取りされていますが、磯崎さんは「あらゆることが可能な可変的な流動的な広場」というアイデアを、結果としてはその意図は十全に実現することはできませんでしたが《お祭り広場》で実現したかったのだと思います。

具体的に言うと、伊東さんが提案された床スラブが垂直に連なっている層状の空間が、細い鉄骨のチューブの新しい構造体によって支えられている。人々に大きな衝撃を与えたこのアイデアは、磯崎さんの水平に広がるスペースフレーム屋根の下に広がる《お祭り広場》を垂直に積み重ねたものなのではないか――水平に伸びてゆくスペースフレームの構造体が、垂直に伸びてゆく海草のように揺らめくチューブ状の構造体に進化を遂げたと言ってもいいかもしれません。「ファン・パレス計画」―《お祭り広場》―《せんだいメディアテーク》という時系列的な進化をそこに見ると、巨大な恒久の公共建築として実現したことの意味はさらに深長に思われます。

ただ、社会規模での情報化・ネットワーク化が進む現在、《せんだいメディアテーク》のような巨大規模の施設が必要かというと少し疑問で、断片化された住宅2、3件分ぐらいの大きさ、例えば100〜250㎡ぐらいの住宅規模の空間が多くの人を収容できる公共建築のような空間として至る所に散在しているというような状況、そしてそれらが必要とする機能がネットワーク化されてお互いを補っていくような状況──《せんだいメディアテーク》のアドミニストレーションの上手さをそこでも実践することが重要ですが──というのが、「ポスト・メディアテーク」としての公共性を担保していくイメージの理想形を模索していくことにも意味があるだろうと思っています──実際、私が関わっているプロジェクトは住宅規模のものをお施主さんが公共的に開放しようとしています。

ハードウェア─ソフトウェア─ヒューマンウェア

山崎──おっしゃるとおりだと思いますね。規模の問題もありますが、アドミニストレーションと言われているオペレーション・マネジメントと建築空間を精巧に組み合わせることができれば、公共空間を街のなかに分散、細分化していっても機能するかもしれません。「誰がやろう?」と「どうやろう?」を街のスキルにしていくことが求められるでしょう。たまに建築系学部の卒業制作講評会などに呼ばれることがありますが、街中にこのような小さな空間が散らばると楽しくなる、というような案が多いですよね。問題は、どうして離さなければならないのか、それらを誰がオペレーションするのかといったところにリアリティがないまま、空間のイメージだけが共有されてしまっていることです。そこから一歩も二歩も踏み込んで、これまでの街の構成を変えるくらいに考え込んでほしいと思っています。 先ほどセドリック・プライスの話が出ましたが、最初に乾久美子さんの事務所に宮崎県の「延岡駅周辺整備事業プロジェクト」で共働するための打ち合わせに行った時に、私は「駅舎をセドリック・プライスみたいに考えてほしい」と言ったんです。セドリック・プライスは私が尊敬する建築家のひとり、自分がどこまでやるべきか、いつどこで止めるべきかをよく知っている人で、スケッチなどを見ても、ダイアグラムを見ても、「至れりつくせり」にならないところで手放すのです。彼は10年前に亡くなりましたが、私が彼と仕事ができたら、ハードウェア、ソフトウェアのほかに彼のつくった空間にヒューマンウェアを入れたかったなと思っています。人がいきいきわくわく、ずっと何かをやり続けられるコンテンツ、ヒューマンウェアを対話しながら提示していくことができる建築家はこれから先増えていくだろうと思います。例えば、西村浩さん(ワークヴィジョンズ)は佐賀市で「わいわい!!コンテナ」という、街ににぎわいを取り戻すために街なかにコンテナを使って小さな図書館と前庭に広場を設置する一種の社会実験をやっていますが、これもそういう傾向の現われだと思いますね。「空間の設えはこのへんで止めておこう。図書館には毎月新しい雑誌を入れて、毎月それを楽しみにしている人たちが来る。その人たちをコーディネートする人が常駐して......」というように、ハードウェア─ソフトウェア─ヒューマンウェアの連合をかなりうまくやっていて、街を元気にしていくためのヴィジョンのつくり方と計画を実現する際のバランス感覚がすごくいいのです。

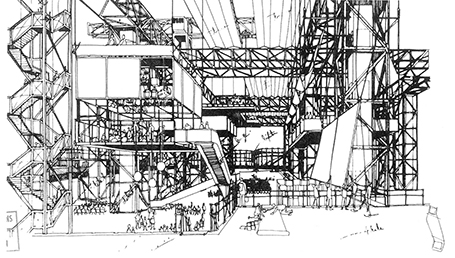

柄沢──セドリック・プライスのアンビルドの都市計画案に「ポタリーズ・シンクベルト」(1964)がありますね。イギリスの衰退したノース・スタフォードシャーの窯業エリア全域を再活性化するために、セドリック・プライスはほとんど使われなくなった鉄道網のネットワークに注目し、その鉄道網の結節点となる駅を大学教育施設として再整備し、ネットワーク状に分布した大学教育施設がノース・スタフォードシャー全域に広がるイメージを提案しました。それぞれの駅は教室だったり、講堂だったり、学生の寄宿舎や教員宿舎だったりとさまざまな機能が一時的に割り振られ、ネットワーク状にいろんな施設がからみ合ってひとつの大学施設としての役割を実現する提案でした。セドリック・プライスの「ファン・パレス」とこの「ポタリーズ・シンクベルト」の都市計画案は、娯楽施設と教育施設という違いはあるものの、コンセプト的には実はほぼ同じで、異なるのはひとつの大屋根の下で展開しているか、たくさんの街の廃屋のリノベーションなのかという点にしかない。そこで動くソフトについて、あたかもコレオグラファーのように緻密に考えていく。「ファン・パレス」の記録にはそのような痕跡がきちんと残っていて、今その軌跡を辿ってもとても興味深い建築家だなと思います。現在の建築と比べた場合に最も異なるのは、時間によって機能がどのように変わっていくか、その可変性を組み込んだ公共性への視点でしょうか。

- セドリック・プライス「ファン・パレス」

- セドリック・プライス「ポタリーズ・シンクベルト」

一方、現在の公共建築に欠けているものについて考えると、それは、時間軸に沿ったかたちで機能に可変性を持たせることができていないことだと思っています。ただし、現代の情報技術を用いて新しいソーシャル・アプリケーションを開発すれば、今どの地域でどのような機能が必要とされているのかを情報集約し、プログラムで適合性を与えていくということもできるのではないでしょうか。そしてそれは同時に時間軸においても有益なプログラムがコントロールされて提供され、ユーザーはタイムラインを眺めながら、好きなプログラムを選択することができるようになるかもしれません。

僕も地方の公共団体と接していて思うのですが、まず彼ら自身がどのようなソフト、プログラムを導入すべきか理解できていないのが最大の問題点であり、そういう場所にいきなり建築家が入っていってコミュニュケートすることはできません。その点、山崎さんがコミュニティデザイナーとして先駆的に道を開かれていることの素晴らしさに感心しています。山崎さんにお伺いしたいのですが、その地域でこのソフトが必要だと見極めるためにはなにを基準になさっているのでしょうか。例えば町の方々とのワークショップでは収集がつかないほどのたくさんの意見が飛び交うことが想像されますが、その多様性をどのように統合すれば「町の意見」になるのでしょうか。

山崎──僕自身がランドスケープ出身だからかもしれませんが、基本的にはいろんな人たちがいろんなことをできる空間づくりを目指しているわけです。だからそれぞれのコミュニティがやることをひとつの方向に向ける必要はなく、ただ町を元気にしたい、おもしろくしたいという気持ちがあればいい。図書館で考えれば、ただ静かに本を読むだけではなくて、もっといろんなことができる空間にしたほうがいいんじゃないか、という提案をします。われわれは専用のカートだけをデザインして、ユーザーが読みたい本をカートに入れて静かな部屋にもっていって読む。これまで図書館といえば、開架部分では静かにして、講演会やレクチャーは閉じた部屋のなかで行なうという空間の使われ方をしていましたが、逆に開架部分ではしゃべってもいいわけで、そうであってこそ地域の人たちがどんどん入ってくるんじゃないかと考えたのです。

《立川まんがぱーく》という立川の旧市庁舎を利用した施設では、「まんが」と「公共施設」というこれまではなかなか出会わなかった組み合わせに挑戦しました。立川はまんがの舞台になることも多いそうで、世界的にも注目される日本のまんがを軸にしてコミュニティづくりを行なうことを考えました。まんがは全部で約3万冊あり、例えば料理まんが棚の近くで料理教室を開いたり、スポーツまんが棚の近くで地域のサッカークラブが活動していてもいい。その場合、それぞれの本棚の形がどうであれば活動がしたくなるか、可動式の棚であれば床ではどういうアメニティが考えられるか。まんがを通じた空間とコミュニティの活動との関係を整理していくことがわれわれの役割です。コンサルティング会社のような提案だけではなく、僕らには実際にコミュニティを呼んでくることが求められているので、コミュニティをイメージして、建築家はどのような空間をつくるべきかをセットで考える。そしてそれが僕らが一番おもしろいと思っていることなのです。コミュニティの意見だけで空間をつくってもうまく機能しないし、結局おもしろくありません。ですから質問に答えるとすれば、みんなが一緒の方向に向いている必要はなくて、料理が好きな人、サッカーが好きな人、それぞれ違う方向を向いている人たちがたまたま同じ場所に居合わせたら場が賑やかになっていたり、商店街が賑やかになっていくということをイメージしているのです。

柄沢──なるほど。山崎さんは例えば雑誌『OSOTO』(現在はweb版に移行)の企画編集もなさるなど、地域の魅力を発見していくプロジェクトをさまざまなレベルで行なわれていますが、そうした地域再生活動が直面している問題とは、まちの個性を発見していく手法を確立することではないかと思います。山崎さんは地域の固有性をどのように発見しているのでしょうか。

山崎──それについても、「この地域の固有性はこれです」とひとつの方向にまとめないほうがよいと思っています。「歴史」や「名産品」といったところに収束させるとやっぱり苦しくなりますよね。まちのイメージはもっと広い裾野から自然と立ち上がってくるものだと思います。宮崎県延岡の例で言えば延岡には能の伝統がありますが、だからといって建築デザインに能を取り込んで......というのでは苦しいわけです。逆に言えば、100も200もあるコミュニティがすべて能に関わるというのは、イメージの話でしかありません。だからそういうものはいったん取っ払って、延岡で自分たちがやりたいことをとにかくやる。その活動に惹かれた人がやって来る。そこに人が住むかぎり特色がないということはまずなくて、住人がなにかアクションを起こせば、必ずなんらかの特色が現われるのです。

ケヴィン・リンチが都市のイメージを「アイデンティティ」「ストラクチャー」「ミーニング」の3つで捉えましたが、一番扱いにくいのは「ミーニング」なんですよね。それぞれの人にとっての「ミーニング」は主観によって形成されていきますから、リンチも研究対象にはしていません。その後、ドナルド・アプリヤードらが都市の「ミーニング」についての研究をしようとしたけれど、都市をさして「ここは◯×◯×のまちです」と言ってしまうのはとても危険なことです。100人いれば100通りの「ミーニング」があっていい。そこでいろんなことが起きているとことこそが大事だというふうに考え方を切り替えたわけです。

モノカルチャーは弱くする

山崎──「モノ(単一の)カルチャーは弱くする」。われわれが体験してきたことです。工業都市では主要企業が撤退すれば急に元気がなくなりますよね。森林でいえば、スギ・ヒノキ林は単層林で、木種が揃っています。多様性が低くなるということは弱い森になるということで、なにか病原菌が入り込めば一気にやられてしまう。一方、里山には何百という種類の木があって、どんなことがあってもすべての木が一気に枯れることはありません。まちも同じです。「◯×◯×のまちです」と名乗っても、何らかの理由で「◯×◯×」がなくなってしまえばすぐに元気を失います。何度かそういう失敗を見てきているので、「モノ」ではなく、多面的で楽しいまちをめざすことを基本としています。大学で森林生態学を学びましたので、生物多様性度が高いことは良いことだという等式が自分に染み込んでいるのだと思います。コミュニティデザインにとってはまちも里山と同様、何年かごとに手を入れていくことが大切だと思いますね。

柄沢──山崎さんは最近、「コミュニティデザイン2.0」から「コミュニティデザイン3.0」へと、「コミュニティデザイン」をヴァージョン・アップさせていますね。「コミュニティデザイン2.0」は、1980年代から行なわれている、専門家─行政─市民がワークショプなどをつうじて公共施設などの空間や場所をつくっていくことで、「コミュニティデザイン3.0」は、ものづくりではなく、地域で人々がソーシャルキャピタルをつくりながら地域的な課題を解いていくことですね。

私は建築家としてものづくりを中核にしているので、「コミュニティデザイン3.0」をコミュニティの建築空間をどのように変えていくかというテーマとして捉え直すと、建築を無理に地域のアイデンティティに合わせるのではなく、潜在的に高い多様性を自然と引き出すような建築はどのように可能かということになると思います。それはもしかすると、セドリック・プライスが展開しようとした空間の形を現在的に模索することかもしれません。そこにおいて、アルゴリズム的思考を空間化する建築手法は今日的な公共建築を生み出すために有効に働くと思っています。近代空間の均質で単純な四角い箱とは異なる、それでいてポストモダンの過剰な装飾や演出とも異なる、アルゴリズムの方法論による多様性に富んだ場所がネットワーク状に分布した空間というのは、自然に物事の多様性を引き出す空間になりうるのではないかと考えているわけです。

最近では《s-house》という住宅を設計しています。複数の階がレイヤー状に積み重なり、それらは立体的にはかってないあり方で関係付けられ、錯綜し絡み合いながら複雑なネットワーク型の空間を構成しています。内部では動線の関係が通常の距離関係に基づく接続ではなく、すぐに眼前に広がる空間にたどり着くためには激しく迂回しなくてはいけないような錯綜する動線の関係を埋め込んでいます。私はこのようなネットワーク型の空間の形式を、「複雑な階層状のネットワーク」と呼んでいますが、このようなネットワーク型の空間の形式が、これからの多様性が自発的に展開するような空間のあり方にふさわしい形式を提供しうるのではないかと感じています。

- 柄沢祐輔《s-house》

山崎──建築設計をやっている方はよくご存知だと思いますが、例えば壁を立てる行為は、人々を「拘束する」ことでも「自由にする」ことでもある。ある空間を壁で区切るとアクティヴィティが発生し、しかし囲ったからこそ人々のアクティヴィティは拘束されます。建築家は──G・T・リートフェルトの時代からずっと──この2つの状態をいかに流動化させるかという課題に挑戦してきたんですね。日本のふすまの話を普遍化する努力や、可動壁、抽象空間、ゾーニング、アルゴリズム......などです。しかし、壁という建築的解答だけでなく、もしそこにコミュニティの人たちやオペレーション・マネジメントができる人が立っていれば、空間に壁を立てなくても快適に過ごせるすごせる可能性はあるのです。そこにあるのは、要は「ユニヴァーサル・スペース+オペレーション・マネジメント」のようなもので、繰り返しになりますが、そこにヒューマンウェアが機能していれば、空間は空間然としていてかまわないというのがわれわれの考え方です。その空間は、住民やコミュニティ、ユーザーに任されることで変化するのですから。住宅設計でお施主さんが「使い方は自分たちで決める」と言ってくれれば、どこまでもシャープな空間をつることができるのと一緒でしょうね。さきほども言ったように、公共建築になった途端「至れりつくせり」が求められている感じがしてしまう、というのとは逆を向いています。

公共建築の「エンパワードされた司書」

柄沢──問題を裏返せば、そもそも近代建築が内包している人間の不在感が表われているような気がします。日本の近代公共建築は、うまくマネジメントする、うまく使いこなす人が決定的に不在であったと言えると思います。たとえばレム・コールハースの代表作である《シアトル公立中央図書館》(2004)は、計画案をよくみると、公園デザインやコールハースの大型作品集、さまざまな書籍などをデザインしているブルース・マウという非常に面白いデザイナー・エディターがソフトウェア・デザインに深く関わっているんですね。ここでは図書館司書が大きな存在としてクローズアップされ、「エンパワードされた司書」というコンセプトでプログラムがオーガナイズされています。

普通、図書館は書架を持ち、ユーザーが本を検索して探し、借りて読むという機能しかありませんが、《シアトル公立中央図書館》の提案では、あなたがその本を好きならこの本も好きじゃないか、こういうDVDも好きじゃないかと勧めてくれるのです。実際図書館は開館後も愛されていて、そこではいわば、人間が近代の抽象空間にどのように加わってなにを上書していくかという、いまだかつてない視点からの壮大な実験が行なわれていると言っていいと思います。

- レム・コールハース《シアトル公立中央図書館》(photo by Steven Pavlov)

- 同(photo by Rex Sorgatz)

山崎──《せんだいメディアテーク》のコンペで2等になった古谷誠章さんの案はむしろ《シアトル公立中央図書館》の先取りのようでもあったのですが、《せんだいメディアテーク》では本を棚で分類する代わりに、本の背にICタグを入れて管理し、どこに置いてもいい。検索機能によって本の場所はすぐにわかるのです。本を探して散策する途中であっと驚く本どうしの組み合わせを発見することもあるでしょう。インカムを装着した司書が本を探すユーザーと喋っていて、一番近くにいる司書が案内する。空間のシステムとチームビルディングができているから、空間はぽかんとしてそこにある。こうしたことに公共空間の新しいフェーズを感じました。

柄沢──古谷さんの《せんだいメディアテーク》案は、1995年の時点で、ある種情報デバイスによってマネージされたシステムが、公共空間をバックアップするような状況を構想していたのですが、これからは「エンパワードされた司書」のような情報システムや高度に進化を遂げたSNSのようなコミュニケーション・システムが公共建築のプログラムをサポートするようなことがありえるのかなと思います。さきほどのセドリック・プライスの「ファン・パレス計画」や「ポタリーズ・シンクベルト」の例をもう一度引けば、それらのように、空間は時間とともに可変である流動的なプログラムを包含することができるでしょう。そして利用者は、情報システムやSNSなどの力を借りて、いつどの空間・場所でどのプログラムが行なわれているかを刻々と捉え、好みのプログラムを選択して参加することも可能になるでしょう。そんな公共建築のあり方が、特に今後の地方行政のあり方とパラレルに問われてもよいかもしれません。

いずれにしても現在、近代建築の展開の延長線上にはない、実空間の物理的なレイヤーに加えてヴァーチュアルなレイヤーにも拡張した空間の領域が出現していて、ハードウェア─ソフトウェア─ヒューマンウェアの連合をさまざまなインターネット上の新しい情報システムやSNSのようなコミュニケーション・システム、ソーシャル・アプリケーションが補うようなかたちで、公共建築のあり方を上書きする状況が訪れると考えられるでしょう。

その意味でも、山崎さんが考えられているヴィジョンや数々の実践が現代の情報技術とトータルに統合されてゆくことで建築の姿も大きく変わっていくのだろうと思っています。今日の対話からは、これからの日本の公共建築のあり方を考えるうえで示唆に富む視点がいくつか出てきたように思います。みなさん御静聴ありがとうございました。

山崎亮(やまざき・りょう)

1973年生まれ。コミュニティデザイナー。株式会社studio-L代表。京都造形芸術大学芸術学部空間演出デザイン学科教授。主なコミュニティデザイン=兵庫県立有馬富士公園、島根県隠岐郡海士町、鹿児島県鹿児島市「マルヤガーデンズ」ほか。主な著書=『コミュニティデザイン』(2011)、『ソーシャルデザイン・アトラス』(2012)、『コミュニティデザインの時代』(2012)ほか。

柄沢祐輔(からさわ・ゆうすけ)

1976年生まれ。柄沢祐輔建築設計事務所主宰、東京理科大学理工学部建築学科助教。主な作品=《villa kanousan》(2010)など。共著=『アーキテクチャとクラウド──情報による空間の変容』(2010)、『設計の設計』(2011)など。

201311

特集 ブックレビュー2013

群像の貴重な証言集めた労作。私たちはその声をどう聞くか──豊川斎赫『丹下健三とKENZO TANGE』

人間学としての都市・建築論──槇文彦『漂うモダニズム』

モノ作りムーヴメント:その現状と新たな可能性 ──田中浩也編著『FABに何が可能か「つくりながら生きる」21世紀の野生の思考』

建築計画とコミュニティデザイン──小野田泰明『プレ・デザインの思想』

古代ギリシャからの視線──森一郎『死を超えるもの──3・11以後の哲学の可能性』

戦争をめぐる発見の旅──古市憲寿『誰も戦争を教えてくれなかった』

放射性廃棄物はどこに隠されているのか? ──『チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド』

「コモン化」なる社会的実践から空間について考える──デビッド・ハーヴェイ『反乱する都市──資本のアーバナイゼーションと都市の再創造』