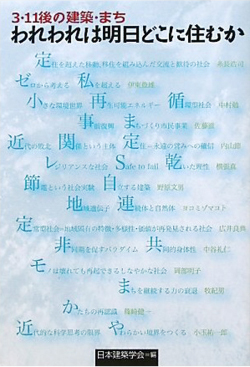

再び立てられた「問い」──露呈した近代─反近代の限界を超えて──日本建築学会編『3・11後の建築・まち──われわれは明日どこに住むか』

- ◉日本建築学会編『3・11後の建築・まち──

われわれは明日どこに住むか』(彰国社、2011)

シンポジウムが開催されたのは、東日本大震災からまだ半年足らずの時期。復興の方針や原発問題の行方など、実に多くのことがいまだ不確かではありながら、同時に不確かさを解消すべく物事がどんどんと決定されていく段階。この段階にあっては、現状の批判や過去の省察だけでは不十分だ。「では、どうすべきか?」という指針を示すことが求められる。提案なくしては、しばしば批判の声は水面下に追いやられ、現状の方向性を変えるまでの力にはならない。 これまでのやり方で社会やまちをつくり上げていくこに限界がある。 論点は違えどシンポジウムに登壇したパネリストたちに共通していた感覚だ。しかし、現実には同じことが繰り返されようとしている。そんな状況下だからこそ、パネリストたちは、これまでのやり方の限界を指摘するにとどまらず、現地での実際の活動などを通して、「こうあるべきではないか」とビジョンを提示しようとするスタンスが強く表れている。本書の魅力は、パネリストたちのこの姿勢にある。

近代の限界と反近代の限界

では、震災が突きつけた限界とは何だったのか。内山氏はそれを「近代の敗北」というタイトルで端的に示している。科学技術、市場経済、国民国家といった近代が生み出した仕組みや近代的合理性のほころびである。勿論、本書に登場する人たちが異口同音に近代的思考に否定的な見解を述べているわけではない。しかし、定量的な判断や高度な技術に過度な信頼を置き、津波の安全域を明確に線引きするような近代的思考に対する一定の疑義が、通奏低音のように本書に流れているのは事実だ。さらに言えば、近代社会への疑いは、パネリストにとってみれば震災以前からの地続きな感覚でもあったろう。今回の震災が提示した多くの課題はすでに70年代から出ていたもので、震災を期にことさらに「反近代」をスローガンに掲げて、新たなに何かしようとすることはむしろ問題をややこしくすると、座談会で中谷氏は指摘する。本書が取り上げている市民参加型のガバナンス、生態系や地域社会を単位とした場所に根ざしたエコロジカルな地域づくりなどの発想は、登場してから随分と年月が経つ。震災が近代の疑義を喚起させたからといって「反近代」を強く前面に押し出すことは、これまで蓄積してきたアイデアや経験がうまく継承されず生かされない恐れがあろう。

さらに「反近代」がここでは適さないのにはもうひとつ理由がある。震災は確かに「近代」の限界を示した。しかしそればかりか、「反近代」というアプローチの限界も示したという事実があるからだ。本書はそのことにも触れている。シンポジウムを取り仕切る糸長氏は、パーマカルチャーを牽引し、自然環境に根ざした生活空間の創出や農村社会でのコミュニティ形成に長く取り組んできた人物である。ある意味で反近代的アプローチを率先的に仕掛けてきた。その氏がクロストーク冒頭、自身のこれまでの活動を振り返って協働型地域づくりの浅さや自然と共に生きることの脆さを述べている。詳しくは「序」にあるが、今回放射能汚染の被害を受けた福島県の飯舘村は、氏が20年以上にわたってエコロジカルな村づくりを支援してきた地域だ。場所に根ざした地域づくりは、より豊かな生活環境、持続的な共同体、環境負荷の小さい社会を構築する指針であった。しかしながら、原発の放射能で自然が破壊されたとき、それだけの指針ではいまを生き抜くことはできない。場所を離れた生活環境の構築を強いられるからだ。近代社会と同居しながら、近代に抗ったオルタナティヴな世界を構築することは、ときに大きな矛盾を抱えるリスクを負う。そのことを震災が新たに明らかにした。

本書で広井氏は、震災はこれまでの問題を一挙に顕在化させたのだと述べた。ほとんどの人がこの見解に共感するであろう。そもそも多くの問題が、以前から個別には扱われてきた。そのため、なにもかもが震災以前と以後で変わってしまったとは言えない。一挙に起きた問題を丁寧に切り分けていく作業こそが重要だ。震災以前から多くの専門家が蓄えてきた知性を復興に生かす契機となるはずだ。ただ、上記の飯舘村のケースのように、問題が複合化したことで、意識されてこなかった課題が明るみに出た部分もあろう。「近代」か「反近代」かではなく、それぞれの蓄積をひとまず顧みて、問題を組み立て直す機会として震災を捉えた方がいいのだろう。

「性能」、「安全」、「メンテナンスフリー」を疑う

では次に、顕在化した問題群を前にして、われわれはどのように住むべきか。各パネリストの個別の論点は、各章の冒頭に付けられたまとめや巻末に付された各自のレジメを参照していただくとして、ここでは、パネリストたちのクロストークから浮かび上がるいくつかの論点を挙げてみたい。伊東豊雄氏は、いままで公共建築に要請されていた条件は、「性能」、「安全性」、「メンテナンスフリー」の3つだったという。しかしこの3つを満たすことは、建築として実は何もできないことを意味する。だから、自身はいつもそれに抗ってきたと。この3つが無条件に要請される。おそらく同じことが、まちについても言えたのではないか。しかし、どうもそれはおかしいということが、震災によって見えてきた。この3つを素直に受け入れることでは、レジリアンス(回復力)の高いまちづくりにはなり得ないのではないか。そもそも「性能」、「安全」、「メンテナンスフリー」の3つに対する考え方を問い直す必要があるのではないか。本書はそう語りかけているように思う。

中村勉氏、野原文男氏、岡部明子氏らは、発表箇所で自然エネルギー利用に言及している。原発事故によって、エネルギー供給の不安定性が明らかになり、実際に計画停電や節電など、まちが一定の性能を維持できなくなった状態を体験した。一方、自然エネルギーは、本来一定の性能を発揮しつづけるのが難しい性格のものだ。エネルギー供給にムラがある。まちの性能を一定に保つ原則から言えば、いろいろなバックアップ体制の仕組みを整えて、そのムラを是正することに努めることになろう。現在の高度な電力供給網構築は、基本的にはこの発想に基づく。それに対し、むしろそのムラに身を委ね、楽しむことができる身体や生活をつくること、すなわち需要側の変革が重要ではないかと岡部氏は指摘する。現に今回の節電は、節電下での生活がある程度不満なく定着した面がある。野原氏もまた、エネルギー供給が止まってしまい性能が維持できなくなった、ある意味で裸の建築を評価する軸が必要だと述べている。性能にムラがある建築やまちを、ある程度楽しめるような構造をもった社会づくりを目指していく。これが「性能」を問い直す視点である。

「安全性」もまたムラのあるものだ。災害リスクの高い地域と低い地域は必ず存在する。佐藤滋氏や牧紀男氏、あるいは横張氏が「safe to fail」という言葉で提示するのは、地域の環境を平均化し、被災する地域をつくらないことから安全がはじまるのではなく、むしろ被災することを前提にするという考えだ。被災後の復興の動きを先取りするなど、レジリアンスを高めておくことで、結果的に防災になる。東京で大震災が起こった場合、 いまの制度では「地域復興協議会」を各地域が立ち上げることになるようだが、それが震災前からすでに立ち上がっているかのような状態を作り出す「事前復興」の取り組みを佐藤氏は行っているという。復興を始めておくという考えは、これまでの「安全性」を担保するやり方とは全く違う方向性を示している。

本書では、コミュニティや共同体についての議論にも多くの紙幅が割かれている。現在、コミュニティや共同体の弱体化が問題となっている。そのため共同体の存続基盤を強化するような空間づくりが重要視される。建築でいえば、公共建築がその役割を担うのかもしれないが、「メンテナンスフリー」という発想は、共同性や公共性を生み出す空間とは本来対極にある。例えば、共同体の存続に深く関わる空間に里山や里海がある。これらの空間は、手つかずの自然ではなく、常に誰かの手が加わった人と自然が応答しあった「人臭い自然」(横張)である。自然を共同体による共有の資源として持続的に利用・管理するからこそ、地域が維持していく仕組みである。したがって、内山氏が指摘していることだが、農村の風景は、誰かのデザインではなく、人も自然も全部ひっくるめた共同体みんなの関性の上にできあがったデザインとして広がっている。

建築家の役割

今回建築家は、反省的にせよ自らの役割として、「みんな」のデザインをかたちにすることが求められていると直感的に感じとったと言えよう。「みんなの家」をつくろうとする伊東氏の試みはもちろんのこと、ヨコミゾマコト氏にしても住民の声を聞き、住民が思い描くかたちとして案をつくり、トップダウン式におりてくる計画よりも先に出すことを実践している。本書に浮かび上がる建築家像は、住民に理想的なまちのかたちを定量的に納得させる専門家でもなければ、空間によって新たなコミュニティをつくりだそうとする野心的な仕掛け人でもない。たとえ最終的なかたちの決定が建築家によってなされているとしても、あたかもみんなが望んでいたかたち、あるいは自らが考え出したかたちだと自主的に思えるような回路がどこかに内在された案を出せる人物だ。すでにそこに存在している「みんな」の関係を掴み取り、かたちとして提示する。それには、数量化できない要素を掴む能力が必要だ。あるいは数量化できない要素をインフォーマルな要素と読み替えてもいいかもしれない。本書で印象的だったのは、中谷氏の仮設住宅に対するコメントだ。仮設住宅というフォーマルな建築の庇を一間延ばすこと。それが建築家の役割だという。非常事態で見えにくくなっている、従前からそこにあるはずの共同体の動きが、その庇の下に浮かびあがってくるだろうと。フォーマルに明文化された要素や基準だけをかたちにするのではなく、聞き取りでもしないと浮かび上がってこないようなインフォーマルに漂っている関係性を掴み取り、それもデザインに忍び込ませること。それがあたかもみんながデザインに参画している感覚を生み出す。それを可能にすることが、市の人にも、土木の人にもできない、建築家の役割ではないかと、本書を通して感じる。

流れの後

震災発生時、建築学会の会長であった佐藤氏は、国家権力が物事を決めていく状況が訪れることに危険を感じたという。そこで学会としては、「流れ」をつくることに尽力したそうだ。つまり、震災を期に多くの専門家がこれまでの復興のあり方に疑問を抱き、一元的な復興ではなく、従前とは異なる単位での活動が生じるだろう。そうした動きが自然に表出し、「流れ」をつくる。そんな意味だと解釈できよう。まさに本書は、各自の発言を通してこの動きを確認することに成功し、「流れ」は書籍という形で目に見えるものになった。しかし、と佐藤氏は付け加える。現実にものをつくっていく段階でその流れは打ち消され非常に危ういものになりかねないと、危惧を示している。伊東氏もまた、震災は建築家が状況を変える契機であると認識しつつも、何も変わらないかもしれないという不安をどこか払拭できずにいる。現実にものをつくっていく段階とは、まさにこれからの時期である。2012年3月の牧氏と青井氏の対談「対談:3.11──復興へのプロセスとアポリア」(10+1 web site)で「災害復興の時間はlogのスケール」と牧氏が述べているように、即断が求められ状況が急変していく1年目と違い、物理的には遅々として変化しない時期に入る。むしろ状況を変えるには、よりタフで粘り強い個別的な交渉が必要になる。震災を契機に被災地との間で生まれたつきあいを、常時のつきあいへと持続させていくことも大事になる。本書が指し示す「流れ」をどう具体化していけるのか。本書に関わる人、そして本書を手にした人たちが、現在果敢に取り組んでいる課題だろう。

本書のタイトルは、書籍としてまとめられる段階で、冒頭のシンポジウムのタイトルではなく、「われわれは明日どこに住むか」へと変更されている。あとがきで小玉氏が言及しているが、このタイトルはミッシェル・ラゴンによって著された書籍と同名である★1。ラゴンのこの書籍は、半世紀前、増えゆく人口や大きく変わりつつある社会状況を前に都市のヴィジョンを描くことを目的として編まれた。空中都市計画や地下都市計画。登場する計画は、いまだ無限の可能性があると信じられた技術によって支えられた都市である。縮小する人口、地球環境問題、大災害といった社会状況、そして、技術の限界。これらを前にして「われわれは明日どこに住むか」と半世紀ぶりに立てられた問いは重い。しかし、震災をきっかけにして本書が指し示したこの問いへの答えは、21世紀前半の社会が進む方向を探る上での重要な羅針盤になっている。

註

★1──ミッシェル・ラゴン 『われわれは明日どこに住むか 』 (宮川淳訳、美術選書、 1965)

201206

特集 書物のなかの震災と復興

木造仮設住宅から復興住宅へ──はりゅうウッドスタジオほか『木造仮設住宅群──3.11からはじまったある建築の記録』

線の思考──寸断とネットワーク──原武史『震災と鉄道』

混迷のなかで提示された技法としての倒錯──大澤真幸『夢よりも深い覚醒へ──3・11後の哲学』

私たちの凄まじく具体的な暮らし──鞍田崇、中沢新一ほか『〈民藝〉のレッスン──つたなさの技法』

「今、音楽に何ができるか」という修辞に答える──震災時代の芸術作品

再び立てられた「問い」──露呈した近代─反近代の限界を超えて──日本建築学会編『3・11後の建築・まち──われわれは明日どこに住むか』

日本という〈身体〉の治癒はいかに可能か── 加藤典洋『3.11──死に神に突き飛ばされる』

逃げない「ヒト」を避難するようにするには── 片田敏孝『人が死なない防災』

政治としての建築──隈研吾『対談集 つなぐ建築』

社会がゲシュタルトクライシスにおちいるとき──篠原雅武『全─生活論──転形期の公共空間』

「拡張現実の時代」におけるプロシューマー論の射程──宇野常寛+濱野智史『希望論──2010年代の文化と社会』