社会がゲシュタルトクライシスにおちいるとき──篠原雅武『全─生活論──転形期の公共空間』

- ◉篠原雅武『全─生活論──転形期の公共空間』

(以文社、2012)

身分制はスタティックで超越的な社会秩序を規定し社会を組織化するが、近代社会にはそのような超越的な社会秩序は存在しない。例えばルソーの「社会契約論」が言うような、個々の主体の意思を依りどころとして社会的規範が形成され社会組織を組み立てていくような、動的な組織として近代社会は構想・維持されてきた。だからこそ、インターネットのようなまったく新しい領域が生まれれば、それに応じてアドホックに社会組織は変化し、それを基盤として産業が派生し、法令や制度が整えられていく。

そのようなダイナミックさを持つ近代の社会秩序は、しかし社会の全体像を欠いている。少なくとも身分制社会が前提するような全体は存在しない。いやそんな暢気な言い方をするよりも、昨年3月11日の後に切実な現実として起こった混乱を振り返り、むしろこう言うべきだろう。細部はともかく社会はうまく協調しているはず、という漠然とした期待は幻滅に変わり、いったい全体この社会はどうなっているのか、と目を疑うほかない、それがわれわれの社会の現実なのであった。もはや社会契約によるガバナンスなどと言っても虚しい。とりわけ今、われわれは社会というものがいかなるなりたちをしているのか、見失っている。

こうした社会の不確かさに対して、篠原雅武の『全─生活論』はむしろ一人ひとりの生活の水準に照準を合わせ、個人の生活の不確かさと孤立、断片化を追う。生活の部分としてのさまざまな具体的な営みの積み重ねが生活という全体をなす、そんな当然のはずのことが困難になっているのではないか、という認識がその基底である。

あらかじめ主体というような観念を前提してしまえばこの問題は見えなくなるし、また生権力論で言われるような生物学的ヒトへの還元ともまた異なる水準が問われている。あくまで現代のわれわれが生活しているこの社会で起きていること、とりわけ90年代以降の現象から篠原は危機の徴候を見出していく。問題がせめぎあう場は公共と私の境界にまず見出されるだろう。個人の生活はいつでもその2つを跨いで生きられているわけだが、情報化社会が否応なくプライヴァシーを剥き出しにし、私的生活(とりわけ家族生活と養育、介護)への公的サポートは低水準のままに放置され、あるいは後退した。とりわけ後者については社会民主主義的な福祉が少なくとも建前上はそれを支えていたわけだが、新自由主義に押しやられ少しずつ切り崩されてきた。その結果として私的生活はサポートを失い孤立に追い込まれ、社会の表面から脱落し、また時に悲惨な事件として露頭する。公と私の中間に存在した共同的な関係が収縮した結果として、私的領域が困難に行き詰まればそれは即座に公的機関の介入の対象となり、物見高い観衆の注目の的となる。私的生活は公的領域から身を隠さざるをえなくなる。

生活の断片化をもたらすこうした変調は、単に正されるべき社会の失敗なのだろうか。「自己責任」で私的生活の問題を自ら解決すべきと言うのも、公的サポートを手厚くすればいいのだと言うのも、ある種もっともな建前ではある。しかし結局はそうした建前が現に機能していないから問題なのであって、その現実を脇に置き目を逸らすことこそがこうした状況を来したのである。ラディカルな問題の再編成が必要なのだ。これに対して、例えば「新しい公共」というスローガン、NPOやボランティアによる活動のひろまり、あるいは柄谷行人らの掲げる「アソシエーショニズム」のような運動などが、なんらかの中間共同体を立ち上げる90年代以降の新しい動きとして見えてくる。

だが篠原はこうした動向に必ずしも共鳴していない。むしろそのような運動が実際のところ対抗運動として成立するのか疑問を呈している。つまり端的に言って、東日本大震災の被災地でまともにサポートされなかったあの人々に、それらの運動は本当に接続していけるのか、ということだ。むしろ篠原が共感を寄せているのは、消費文化への抵抗を綴り続けた藤田省三、ウーマンリブ運動のなかで厳しく自らを見つめ続けた田中美津、公害問題に関わり開発反対運動に従事した松下竜一らであり、彼らがその内的葛藤のなかから見出したものである。消費社会批判、ウーマンリブ、公害反対運動といったことそのものを評価しているというよりも、彼らがそうした実践の困難さのなかから構造的なものとして見出した抵抗すべき対象に、困難の核心が見えてくる。それは彼らの生きる条件そのものの内にあり、打倒すべき何者かといったような外在的なものではなかった。

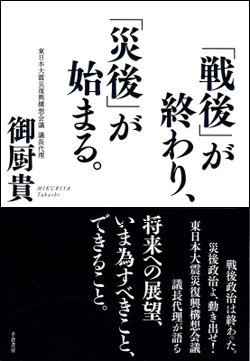

- ◉御厨貴

『「戦後」が終わり、「災後」が始まる。』

(千倉書房、2011)

全体像を失った社会と、断片化した生活を縫合しえぬ個人の生、その奥に見えているのは文脈の全般的な非決定状況とでも言うべき状況である。モダニズムへの批判が広範なものとなったのは、1945年終戦からの復興に見通しがついた60年代のことであった。それを曖昧に迂回してだましだまし現在までやりすごしてきてしまったのだ、と構え直してみれば、この困難に抗し、新たな回路を開く試みは同時代の試みのなかにさまざまに見えてくるだろう。実践は文脈を刻み、思考はそれを延長する。そうして編み上げられた文脈から見たとき、どのような全体が見えてくるだろうか。

201206

特集 書物のなかの震災と復興

木造仮設住宅から復興住宅へ──はりゅうウッドスタジオほか『木造仮設住宅群──3.11からはじまったある建築の記録』

線の思考──寸断とネットワーク──原武史『震災と鉄道』

混迷のなかで提示された技法としての倒錯──大澤真幸『夢よりも深い覚醒へ──3・11後の哲学』

私たちの凄まじく具体的な暮らし──鞍田崇、中沢新一ほか『〈民藝〉のレッスン──つたなさの技法』

「今、音楽に何ができるか」という修辞に答える──震災時代の芸術作品

再び立てられた「問い」──露呈した近代─反近代の限界を超えて──日本建築学会編『3・11後の建築・まち──われわれは明日どこに住むか』

日本という〈身体〉の治癒はいかに可能か── 加藤典洋『3.11──死に神に突き飛ばされる』

逃げない「ヒト」を避難するようにするには── 片田敏孝『人が死なない防災』

政治としての建築──隈研吾『対談集 つなぐ建築』

社会がゲシュタルトクライシスにおちいるとき──篠原雅武『全─生活論──転形期の公共空間』

「拡張現実の時代」におけるプロシューマー論の射程──宇野常寛+濱野智史『希望論──2010年代の文化と社会』