総合地上学へ向けて──ランドスケール、キャラクター、生態学的視点からのアプローチへ

『ランドスケール・ブック』から始まる地上学

──約3年前の『ランドスケール・ブック地上へのまなざし』(LIXIL出版、2012)についての日埜さんの書評は、「地上の唯物論」というとても魅力的なタイトルを持ったものでした。まず当時の日埜さんの応答からお伺いしたいと思います。

日埜──あの書評は、言ってみれば「気配」について書いたものだったと思います。『ランドスケール・ブック』は多くの各論が取り集められているわけですが、それらがざっくり5つにグルーピングされ、さらに全体が「スケール」という言葉によってまとめられていました。体系づけられた全体像が提示されるというわけではないけど、しかし将来これがどのような全体像としてまとまっていくのか期待させるような、「地上学」への気配を含んでいました。

地面あるいは地上はわれわれの生活において背景に廻りがちです。日々のもろもろのことが前景化し、その背景となる。だけれどあそこでさまざまに切り口を付けられていたのは、視点を変えることでぐっと対象化されて見えてくる地上の現実です。あの時は「唯物論」という言葉を使いましたが、意識的/無意識的にかかわらず、都市論や建築論、ランドスケープ論といった領域に共通した土台としての「地上」の実像を見定めることですね。そうして、そこからあらためて各分野の可能性や限界を考えなおさなくちゃいけないんじゃないか。『ランドスケール・ブック』はそんな気配、機運を感じさせたし、今後石川さんがそれをどう描かれるのかに関心を持っています。

石川──その「期待」は書評でも日埜さんにいただいた言葉ですし、プレッシャーは感じています(笑)。ただ、まだはっきりとはわからないのが正直なところです。この春に慶應SFCで研究室を持つことになり、着手しつつあるという感じです。これまでは、いわば実務の余剰でしたから。自分の興味のあることや、手がけたことのうち、業務に収まらない、ビジネスに還元できないものを収集しているうちに、面白そうなことに向かっているのに気付いた、ということですね。これから、ちょっと腰を落ち着けて、これらをマッピングしたいと思っているところです。

- 徐喜先『百変上海 A CHANGING SHANGHA』

日埜──考えてみれば、このところ地図への関心が高まってさまざまな本が出版され、またGPSロガーを持って出歩くような人たちも珍しくなくなった。そんな状況自体に石川さんは一役買っているわけだけど、でもともかく地上に対する関心の高まりは誰もが認めるところでしょう。そしてこれは日本だけでなく、世界的にもいろいろ興味深いかたちで描かれる都市論が出てきていると思います。

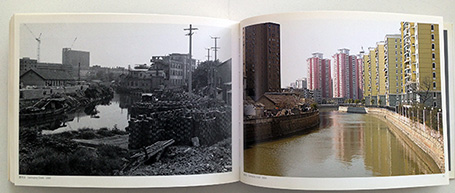

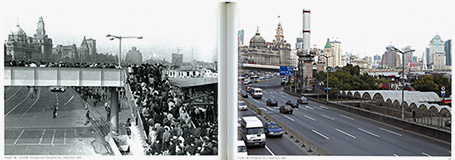

たとえばこの本『百変上海』は、父親が残した上海の風景を撮ったネガフィルムを発見した彼の息子が、その撮影場所に行って再度撮影し、それを見開きで並べただけの本です。十年そこそこのあいだに目を疑うような変化が起こっている上海の急速な開発がそこに写っていて、それにまず驚くわけですが、しかし同時に生身の人間が都市を経験し生きていて、いくらかは破壊に対する寂寥感もあるのかもしれないし、いくらかは発展を誇らしく思う部分もあるのかもしれない、そういう機微が紙背に伺える。一枚一枚写真を見ていくと、服装、人びとの表情、建物、交通量の違いみたいなものにその変化が現れていますし、上海という都市が体験したことについてこれだけ雄弁に語っているものはなかなかないでしょう。この本は中国語で出版されたのですがとてもよく売れたようです。時間を経た写真を重ねるこれによく似た試みは『ランドスケール・ブック』にもありましたね。

- 『百変上海』より

石川──これは、撮影者が親子だというところもいいですね。また舞台が中国であることも重要ですね。上海はいわば、時間的な重なりという視点を忘れることでできている都市ですよね。

- Cities Without Ground:

A Hong Kong Guidebook,

Oro Editions, 2012.

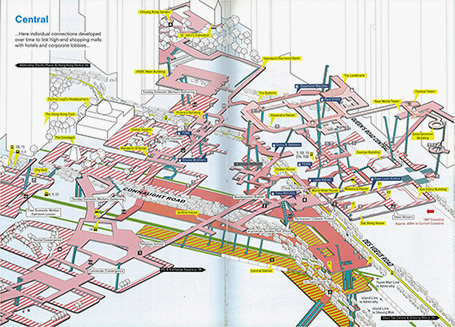

日埜──あるいは、香港のペデストリアンデッキについてのCities Without Ground: A Hong Kong Guidebook(Oro Editions、2012)という本があります。香港はすごく暑いところですから、人びとは街路だろうとある施設の中の通路だろうと区別なく、要するに空調が効いているところを歩きたい。ペデストリアンデッキから市場の中に入って、エスカレーターでフロアを上り下がりして、隣のビルへブリッジを使って渡る、そんなごく日常的な生活の知恵であり、いわば獣道のようなものです。それがこうしてまとめられると、もはやトップダウンの視点からは絶対見えてこない都市の様相が浮かび上がってくる。

石川──これもすごくいいですね。フラットな描き方といい、香港にかつてのアトリエ・ワンがいたらこんなリサーチをやっていたんじゃないかと思わせます。この歩行ネットワーク、こういう風に建設しようという意図があって計画されたわけではなく、いつのまにかこうなっていたということですね。

- Cities Without Groundより

日埜──こういう本は、最近の都市に対する関心の新しい傾向を表していると私は思います。遡ればレム・コールハースの言う「ジェネリック・シティ」みたいなものが導火線だったかもしれませんが、こうした例はかつての俯瞰的視点やクリティカルな批判とは違ったものを持っている。とりわけアジアは、かつての都市から近代化を経て新しい都市構造へと変わる時にいろいろなものを切り捨ててきました。その変化がピークに達した時に、われわれはどういう場所に生きているのかを考えざるを得ないということなのかもしれません。それを確かめるにはちょっと新しいアプローチが要る。

石川──自分の日常的な実感を都市の中にどう着地させるかですよね。自分の「現在地」を地図にプロットしたいというような。

日埜──とりわけアジアから都市論が沢山出ているわけですが、そうしてみると東京や日本の都市で石川さんなどがやられていることと、それはシンクロしているように思えるわけです。

石川──たしかに、俺はどこに居るんだ?っていう「私の位置を確認する都市論」の必要性は、ジャカルタなどにもありそうです。そこに身をおくと道に迷うような。

日埜──旅行ガイドからではわからない、今現在を見るだけでもわからない、なにかそんなものがあるんですよね。それらを掬い上げるビジョンみたいなものがきっとあるはず。唯物論というと堅苦しいんだけど、ただそうあるようにそれを即物的に見ていくことからそれは始まるんじゃないか、と思います。歩くこと、都市で生活すること、あるいは例えば写真を照らし合わせてみることなど、切り口の付けようで前景化させる事が出来る。そういうところに、東京の「自画像」への関心がとても共振します。

- 『ランドスケール・ブック』から始まる地上学

- 街のキャラクター、都市の生態系を捉える

- 総合地上学へ向けて