滝野川と「サードドメイン」

東京都北区、巣鴨を通って中山道が最初の宿場である板橋に辿り着く前、その街道が縁取る台地の北側辺縁部の傾斜面に位置する。北に向かって下る傾斜面の一番下に石神井川の下流、音無川が流れ、中山道と石神井川のあいだ、埼京線と都電荒川線のあいだが滝野川になる。特に用事でもなければ行く場所ではないだろうが、特徴的な住宅地が広がり、長く筆者の興味を惹き続けている場所だ。

まず現在のこの場所の景観をざっと説明するとすればこうなるだろう。2階建ての木造住宅が建ち並ぶ住宅地で、戸建て住宅が多く、アパートは少ない。それぞれの敷地面積はおおむね20坪ちょっとというところで、かなり狭い。そこにぎっしり詰め込まれたようにひとつずつ住宅がおさまっている。どうしたわけかたいてい几帳面に塀で敷地が囲われて、駐車場を敷地内に確保する余地はないようだ。もっとも前面道路も4メートルあるかないか、かつ道路は曲がりくねっており、駐車場があったとしても車の出し入れには苦労するかもしれない。むしろ自転車が活躍していて、自転車で買い物に行くからかパン屋や八百屋、お総菜も一通り揃えた肉屋など、町になじんだ個人商店がそれなりに生きている。建て替えができないほどのいわゆる木密地帯ではなくて、位置指定道路規定をやりくりしつつ建物の更新も進んでいるようだ。例えば墨田区京島あたりであれば路地に建物が直面し、道路際に鉢植えが山盛りに置かれてなんとなく公私の区別が曖昧になるような感じがあるが、滝野川では敷地境界と外壁のあいだがほんの数十センチという場合でも、塀がその区別を明確にする。庭というほどのものはもちろんなくて、窓先にささやかな緑が潤いを添え、その上に鳥かごが見えたりする。こうした「つましい暮らし」を絵に描いたような住宅地が、この斜面地を覆うように広がっている[figs.1, 2]。

-

- figs.1, 2──滝野川の街並み

ある時期ちょっとしたきっかけから東京のあちこちを歩きまわっていて、この滝野川の景観に興味を惹かれた。これほど広い範囲で同質性の高い住宅地が形成されるには、もちろんそれなりの理由がある。

滝野川は、大げさに言うと日本の近代化の礎をなす機械工業の黎明の地のひとつであった。江戸時代に城北部の上水のため当初開削された千川上水が、後に灌漑用水に転じ、滝野川の傾斜地を経由して音無川に流れ込んでいた。幕末にこの流れのかたわらで製鉄のための反射炉が建設され、そこで砲身の鋳造を行ない、用水で運用する水車により大砲の砲筒を穿鑿して大砲を製造することが目論まれた。目論まれた、と妙な言い方をするのはこれが幕末から明治維新に至るタイミングのことで、建設は進みおそらく施設としては完成していたが、稼働開始していたかどうかは不明だからだ。明治になると、音無川のすこし上流の旧加賀藩下屋敷に設けられていた水車を利用して材料の粉砕・混合を行ない火薬を製造する陸軍砲兵工廠板橋火薬製造所が設けられ、また滝野川にも雷管を製造する東京第一陸軍造兵廠滝野川工場が立地する。音無川の対岸の十条には銃器・大砲やその砲弾を製造する造兵廠の本部および各種工場が位置して、それに付随して関連する軍需機器製造を請け負う民間の中小の工場も近隣に多数存在したらしい。こうしてこの近隣は銃砲・弾薬から軍用双眼鏡など光学機器に至る軍需機器を製造する一大軍需工業地帯となった。

集積効果という言葉がある。ある業種があるまとまった地域に集積することには外部経済的なメリットがあり、全体として規模の経済が働くということだ。滝野川の官営軍需工場を中心とした工場の集積はまさにこの良い例だろう。その端緒はこの地を流れる川とそこに設けられた水車であった。工業の動力源としての水車を求めて初期の機械工業がこの地に立地し、それに引き寄せられることで関連の工場がこの地に集積していった。水車を実際に動力源として使用した期間はそう長くはなかったはずだが、それでも一旦立地が既成事実化してしまえば、産業を誘因する連鎖は当初の立地要因を離れて繋がっていく。同じような河川沿いの工場立地としては目黒川および立会川の下流域も工業地域をなしていた。これもまた動力源としての水車を要因として始まり、産業集積をしたエリアである。電機機械メーカーの本社が目黒川沿いに今もあるのはその名残だが、滝野川地域については造兵廠は戦後廃止されてその場所が公園や公団住宅用地となって、今はわずかに陸上自衛隊の十条駐屯地が残るのみだ。

職工街の形成と郊外化

工場ができればその付近に労働者の住む家が必要になる。交通インフラが貧弱な時代でもあり、また借家率がかなり高かった時期のことでもある。職場が変わればすぐに近隣に引越するのが当時としては当然で、滝野川の住宅地形成は工場集積の直接の結果だった。1918(大正7)年刊行の小田内通敏『帝都と近郊』は関東大震災前の東京近郊の地理的状況を博物誌的に総覧する興味深い本だが、そこに以下のようにある。まさにこれがこのテクストの冒頭に描出した滝野川の景観の原型である。工場地區の分布は、之を東郊の郊外に比すれば比較的少なきも、其最も密集せる地區は、北に於ては石神井川の下流域を占むる王子・瀧野川・板橋の三町と、南に於ては目黒川の下流域に位する大崎•品川二町と品川町の南隣大井町立會川沿の地區なるが、(...中略...)すべて工場には何れも多數の職工其他の就業員出入りするが故に、其附近は彼等の居住に適する住宅建設せられし爲に、職工町ともいふべき特殊の居住状態を見るに至る。斯かる職工町の住民は勿論大部は職工なれども、其生活に必要なる物品商の存立を要し、其他之に關係ある者の居住を見るを以て、他に見る能わざる一種の居住形式をなすに至る★1。

『帝都と近郊』が刊行された1918年の滝野川町の人口は9,000人たらずであったが、1920年には4万人、1930年には10万人を越える★2。都心を壊滅させた1923年の関東大震災は東京の郊外化の急速な進行のきっかけとなったが、滝野川について言えば関東大震災以前から人口の驚異的な増大は始まっていて、その延長線上であたりの畑が手当り次第に宅地化していくプロセスへと突入していった。この周辺はもともとは中山道沿いの商品作物の種や苗の生産地で、東京へ農産物を出荷した農家が次に栽培するためにそれらを購入して帰るというサイクルがあったという。集散地としての都市近郊の交通の要所だからこそ成立した農業のあり方だったのだろうが、都市自体が膨張していけばそのなかに呑み込まれてしまう。宅地化のプロセスを過去の地図で追いかけてみると、街道沿いからバラバラと蚕食的に宅地化が進行していく様子を確認することができる。その蚕食的な宅地化の進行は、農地の地割りがその後も残ることに結果した。例えば世田谷や杉並の一部では郊外化の進行を前に、耕地整理法をいわば逆手にとって、自ら組合を組成してそれぞれの所有地を換地・整理することで、整然とした街路と宅地区画を準備することがかなり広く行なわれた。こうした場合には以前の地割りの多くが消えるが、滝野川のようなそれまでの畑の地割りをすこしずつ宅地化・借地化していく場合には、道と区画は従前のまま残る。その結果が曲がりくねる滝野川の道路と細切れの区画である。自動車の普及は戦後のことだから当然それら道路は自家用車の通行を意識せず、人と荷車程度が通行できれば用をなした。そうなれば駐車場が敷地に入らないのも当然だし、今でもしようがなく自転車で日常の買い物を済ますライフスタイルが維持されて、個人商店がまだそれなりに営業を維持できるということにもなる。戸建住宅が多く、アパートが少ない理由はわからない。戸建て住宅でも今は使われていない外部階段が残っていることがしばしばあるので、住宅を部分的に貸すいわゆる貸間が主流だったのかもしれない。

サードドメイン

滝野川のこうした住宅地、小田内通敏が言うところの「特殊の居住状態」は、じつはほかの場所でも見られる類型的形態であるようだ。小田内も先の引用で指摘している目黒川・立会川下流域の大崎から戸越、中延にかけてがまさにそうだが、ほかにも神田川中流域の高田馬場から幡ヶ谷にかけてにもかなり近いエリアがある。以前筆者はこれら地域を第三の地域という意味でそれら地域に共通するのは、銃砲など軍需からポンプなどに至る機械工業、光学機器などの精密機械工業、電気機器製造、あるいは印刷などの工業が立地したことであり、工場の周囲にはそれなりの技能を身につけた最初期のブルーカラー層が住んだ。台地の肩に位置して川の流れは速く水車には好適地だった。そこに工業が根付き大工場から中小下請け工場までが集積していく。

今でもこれらの場所にはいわゆる町工場が残っているだろう。ものづくりの東京などと言われる屋台骨を支えているのがこれらの中小の工場だ。それらエリアにしばしば今でも驚くほど活気ある商店街があるのは偶然ではない。滝野川近くには駒込の霜降商店街、十条の商店街がある。戸越商店街は有名だが中延商店街もなかなか賑々しい。シャッター商店街だらけの昨今からすればこれは明確な特徴と言えるだろう。これらは局所的というほど狭いエリアではなく、都市化が進んでもはや原形をとどめない場所も含めると★4、低地の下町、台地の山の手のあいだの広範なエリアとしてサードドメインが見えてくる。

下町★5は大河川が海に注ぐデルタ地帯であり、平坦な土地に幅も広く流れも緩やかな河川がある。流速の遅いこれらの川では水車は使えないが、水は豊富に利用できたし、なによりも当時のロジスティックの主要な手段であった水運を活用できた。こうした場所に大量の物資を加工する素材産業が立地した。肥料製造から石けんやゴム、セメントなどの初期の化学工業、繊維産業・織物産業、製紙業などが代表的な例であるが、これら素材産業においてその性質上工場は大規模化する。その労働者は相対的に技能を持たず単純労働に携わり、より流動的で、しばしば寮に住んで当番制の操業に合わせて生活させられていた。宅地化していく過程で従前の土地利用の地割りが残った点ではサードドメインと同じだが、下町の先行する土地利用形態は水田であり、微小な土地の高低を鋭敏に反映して走る水田特有の水路と畦のネットワークが下町の宅地形態を規定した。

山の手★6はある意味では産業化しえない場所であり、インフラへの要求が相対的に希薄な住宅の立地として利用されるほかなかった地域である。火山灰が堆積して形成された透水性が高い地質の台地上面においては、井戸で汲み上げない限り水は得にくくその量も限られる。住宅地ならそうした場所でも鉄道によって都心へ通勤さえできれば成立した。先述のようにそれらのエリアではしばしば耕地整理を経て整然とした良質の住宅地が整備され、ホワイトカラー層の受け皿となった。

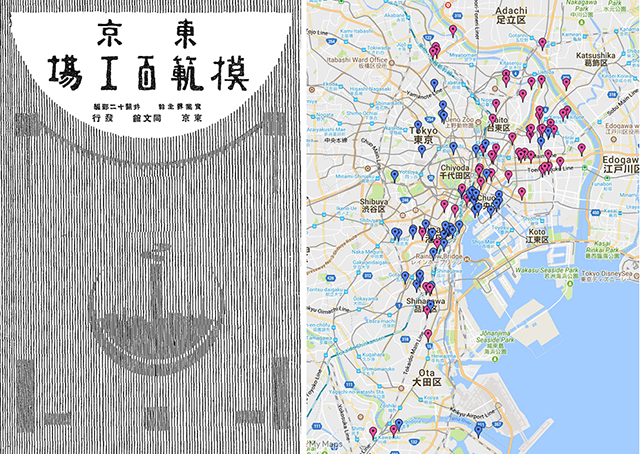

現在の山の手と下町という呼称は江戸の武家地と町人地の構図に由来する。しかし近代の東京をその2つの区分で整理するには無理があり、ここでサードドメインと呼んでいるエリアはその間に分布する。都市計画も大資本もこの地域に関わることは少なく、一種の原形質として等閑視されてきたようでもある。だが近代の東京は漠然と考えられているほど茫洋としたひろがりではなく、産業立地や階級的実態を反映して分極化していた。そのトポロジーの起伏はけっしてかすかなものではなく、好事家向きの些細な細部でもない。見ようとさえすればくっきりとそこに見えるわれわれの足元の現実である。東京の地形と地質の偏差が、土地利用と産業立地の偏差に反映され、結局は労働者階級のある種のトポロジーへと具現化していた。それは日本の近代化を支える産業、東京の近代化の実態としての都市化のプロセスと密接に結び合った歴史である[fig.3]。

辺縁部に芽吹いた近代

いささか荒唐無稽な連想が許されるなら、ここでサードドメインとイギリスの産業革命を繋げてみたい。イングランドは、ハンバー川とセヴァーン川を結ぶ線を境に、北西部と南東部に区分される。南東部は耕作に適した最良の土地で、産業革命以前は、この地域の人口密度が高かった。これに対してイギリス北西部は比較的標高が高い産地である。産業革命の進展とともに、この高地地域に種々のマニュファクチャーが成長していった。そのため、産業革命期に人口分布に大きな変化が生じはじめたのである。北西部の高地地域に種々のマニュファクチャーが発展した重要な理由の一つは、ここには流水があったからである。当時の動力には、圧倒的に水力が利用された。つまり水車が用いられたのである。水量豊富な急流と言えば、山地をおいては考えられない。(...中略...)山間部に工場が生まれ、農村部に工業都市が誕生し、都会が巨大になり、道路が発達し、運河が建設されていった。産業革命期には、すべてが変わったのである★7。

産業革命は明治維新の1世紀前のことである。そしてどちらにおいても中心に対する後背地だった場所がその現場となった。いわば近代は辺縁部に芽生えたのだ。そこで産業と労働者が変容を遂げ、国家と人間、そして都市の命運が転機を迎えた。イギリスを中心とする帝国主義と植民地化の波に日本は明治維新をもって対抗しようとした。その大きな歴史的構図のなかで、産業革命以降の西洋の技術を導入し自らの力とすることが日本の喫緊の課題となった。その現場がまさにサードドメインであり、滝野川である。殖産興業と富国強兵の号令下にあった軍需産業が滝野川に根を下ろし、近代的な労働者の最初の一群がそこに住んだ★8。彼ら職工たちがどれだけ戦争をめぐる時局を把握しえたか知る由もないが、ともかくも日本の軍国主義と戦争を支えた場所であった。銃後とはいえ苛烈な職場であったに違いない。今その場所にはなんということのないつましい暮らしの風景が見えるだけかもしれないが、しかしそれは痛切な近代日本の歴史の名残りなのである。サードドメインを成立させた工場が廃業していく時代の趨勢を考えれば、いつまでこの風景が残るのか疑わしく思えるかもしれない。しかしそれでも、滝野川を実際歩けば地に足ついた健康さを感じるのも事実だ。道を歩く人も多く、個人商店もそこそこやっていけて、コミュニティが生きている。子どももけっこういて、治安も特に悪いわけではないし、都心までほど近く、物価も安い。なにより街路が曲がりくねり細分化した土地は、再開発を目論む大資本の力にとってもなかなか手強い相手だろう。この特徴的な住宅地の歴史は1世紀足らずとはいえ、ひょっとするとタワーマンションとコンビニの風景よりも案外しぶといのではないか、とも思えるのだが、どうだろう。

註

★1──小田内通敏『帝都と近郊』(大倉研究所、1918[大正7]年)、95-96頁。ただし旧仮名遣いのみ新仮名遣いに直した。

★2──ただし滝野川町は、現在の住所上の滝野川に限らず、西ヶ原から駒込近くにまで広がっていた。

★3──https://db.10plus1.jp/backnumber/article/articleid/1361/

★4──例えば麻布十番の東側、港区三田がそういう場所だったが、ここ15年ですっかり変貌した。

★5──下町とは、江戸時代のもともとの意味では日本橋を中心とした町人地を意味するが、ここでは明治以降の都市化の進行につれて拡張していったエリアを指す慣用的な意味においてその名を用いる。

★6──同様に山の手とは、江戸時代のもともとの意味では上野台地、本郷台地、四谷台地、麻布台地の江戸城に近い範囲を指していたが、ここでは明治以降の都市化の進行につれて拡張していったエリアを指す慣用的な意味においてその名を用いる。漠然と東京の東半分を占める下町に対して東京の西半分を指すようにも思えるが、例えば練馬を山の手と呼べば違和感があるだろう。住宅地の実際の性格から考えた場合、山の手と呼びうるのは、都心を中心としておおむね6時から9時の方角に限られる。9時方向以北、および6時方向以東のエリアは、郊外化の先兵となったサードドメインで確立された住居形態が時代に応じて変化発展していったものとして考えたほうが適切ではないかと思われる。

★7──小林英夫『イギリス産業革命と近代地質学の成立』(築地書館、1988)、16頁。

★8──まったくの想像だが、この地の宅地を一つひとつ区切る塀は、公私の区別を明確にし、居住まいを正す、近代的な土地所有概念の彼らなりの表現ではないだろうか。

日埜直彦(ひの・なおひこ)

1971年生。建築家。日埜建築設計事務所主宰。芝浦工業大学非常勤講師。作品=《ギャラリー小柳ビューイングルーム》《F.I.L.》《ヨコハマトリエンナーレ2014会場構成》ほか。共著=『白熱講義──これからの日本に都市計画は必要ですか』(学芸出版社、2014)、『磯崎新インタヴューズ』(LIXIL出版、2014)ほか。「Struggling Cities」展企画監修。