東京港・港湾倉庫の世界システム

水と陸の境界線の小史

インフラとは、世界を動かすシステムの呼称である。中国の三国時代末期、蜀漢を滅ぼしたことで有名な魏の将軍・鄧艾は『済河論』というインフラ論を著した。鄧艾は将来の統一王朝を想定し、長江、黄河、淮河の三大河川を大運河で結ぶ計画を論じ、平時の物流、戦時の兵站と派兵の3つを兼ねるインフラを実現した。中国の統一王朝はこれ以降、それまで都城という独立した都市(国家)の集合であった中華世界全体を、ひとつの面的なネットワークとして把握する方法を統治の基盤とした。中国大陸を東西方向に横薙ぎにする三大河川を南北につなぐ大運河は、中国大陸の都市群を連動して稼働させる世界システムであり、行き交う木造船よりも船舶の停泊所と荷揚げ貨物をストックする倉庫などのインフラ空間のデザインのほうが重要であった。

現在私たちが棲み暮らす東京は、典型的な一極集中型の都市であり、かつての中国の都城のようにひとつの巨大な経済圏を首都すなわち国家と捉える概念の上に建設された都市である。大概としては島国でありながら、戦後日本は「日本列島改造論」に代表される、東京を中心として放射状に伸びる陸上のインフラ施策によって、その全体の統治を実現しようと試みてきた。江戸を水都と評して東京と結びつけて考える諸研究もまた、江戸という最大の城下町を首都である東京の都市イデアとみなそうとする点において、国家論としての東京論の一側面であったと言える。現実に、地方は東京という大都市の周縁と捉えられて国土全体が都市化されていった。東京の肥大化が日本の総体そのものであるとの考えが、戦後日本の都市化政策の根幹にあったことは否めない。

しかしながら、島国であるゆえに日本=東京の輪郭は必ずどこかで海岸線という水と陸の境界線に接する現実があった。そこには古来、島国ゆえの海上のインフラが当然在ったのであり、海岸線は陸と海のインフラが時には摩擦を持って出会う場であった。その摩擦をできるだけ少なくしていくことが、陸のインフラ整備と相反する日本の都市のもうひとつの近代化であった。明治以降の日本の海岸線は護岸工事などによって人の手が加えられた線が大半を占めており、そのため近代海岸線は陸海インフラの接続の表象とみなされる。

そのように東京の海岸線を捉えてみれば、中華世界における鄧艾の『済河論』と同様に、世界中の海に面する都市を海上のインフラによって再把握することで、従来の独立した都市(国家)を単位とする世界地図や、ひいては都市の単位そのものを見直す必要がある。東京を東京という独立した都市像として把握することの限界もまた想定される。そしてそこから導かれる都市像は、必然的に日本の国家論としての東京論という枠組みを無効にするであろう。

東京港におけるコンテナリゼーションの意味

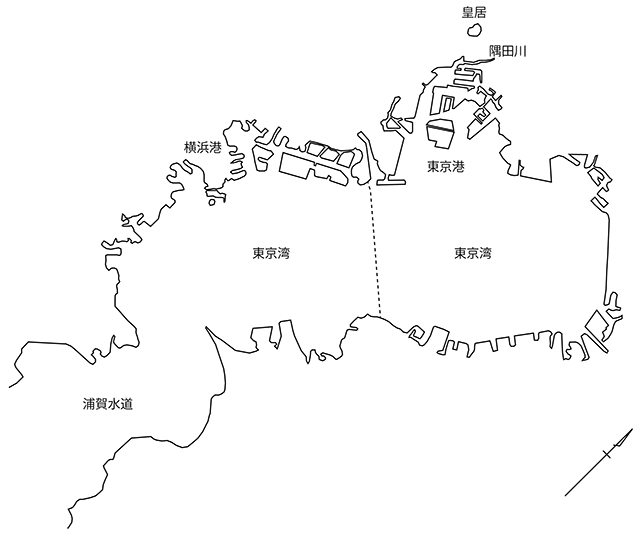

かねてより私は、都市の始まりを港湾倉庫に見たいと考えてきた。特に海洋交易において倉庫は海の向こうからやってきた物資を呑み込み、吐き出す装置として機能する。フェルナン・ブローデルは地中海の中世においてこの現象に着目し、物資を呑み込み、吐き出すまでの時差が都市経済を生み出したことを指摘している★1。彼が捉えた「世界時間」の概念は、インターネットやクラウド・システムによる情報化過渡期の現代社会において、それを保証する具体的な物資が地球の海上を行き来することが依然として基盤となっていることを改めて私たちに気づかせてくれる。東京湾には全部で6つの港があるが、そのなかでも横浜港は日本史上最初の近代国際港であった。しかしながら、現在の年間コンテナ取扱数量の第1位は東京港である[figs.1, 2]。その間、どのような歴史があったか。

-

- fig.1──東京港の位置。東京湾全域を〈みなと〉とする東京にとって、東京港のみが海岸線に凹に入り込んだ港となっている。

-

- fig.2──青海コンテナ埠頭の荷揚げ風景。台湾のエバーグリーン社のコンテナ船。巨大ガントリークレーンが並ぶコンテナ専用埠頭にも港湾労働者の姿が残り続ける。

地政学的に見れば、東京港の特徴はほかの5つの港に比して東京湾に対して凹にある点にある。横浜港を含めて東京湾に面する港はその海岸線を摩擦なく都市の輪郭のひとつとすべく、海岸線に対してなだらかに並行して構えられている。しかしながら、東京港は中央防波堤を南の境として、皇居へ向かって凹に入り込む港である。このことは東京港が唯一、河川港を出自とした点に由来する。日本最初の国際港であった横浜港とのヘゲモニー争いに敗れるかたちとなった後発の東京港は、隅田川河口および荒川放水路の浚渫工事の延長として港を構築していかなければならなかった。東京港は河口に位置する小さな河川港を組み合わせてできたことで、計画学的に整理されたマスタープランを持たない非合理な埠頭の凹凸や異なる方向性を持たざるをえなかった。そのため、従来都市の輪郭線の延長上に直線状に並んで建設される港湾倉庫群もまた、東京港においては凹凸の入り組んだ海岸線のなかで独自の配布構造を持つことになったのである。ここであえて「配布」と言うのは、最終的に見られる倉庫の配置を問題にするだけでなく、そこに至るために働いた大小さまざまな力学を含めて「配布」と総称するためである。

その端的な例は1960-70年代にかけての大井埠頭の建設過程に現われた。河川港の時代における河口浚渫の痕が、現在の東京港の主要な海上インフラである第一航路と呼ばれる大型船舶航路となっている。その深さは12-15メートルに達する。コンテナ船[fig.3]という当時世界で最も大きな貨物船が航行可能な第一航路に面して、日本で最初のコンテナ専用埠頭である大井埠頭が建設された。この大井埠頭の実現が国際港第1位の座を横浜港から奪ったのである[figs.4, 5]。

-

- fig.3──第一航路からコンテナ船越しに東京を見る。海上のコンテナ船に面してコンテナ・バン・プール、倉庫群、東京のビル群がレイヤー状に並ぶ。

-

- fig.4──隅田川口へと続く第一航路。戦前の河川港時代のこの港域は現在は内港として機能している。

-

- fig.5──大井コンテナ埠頭。日本で最初のコンテナ専用埠頭である。大井埠頭の建設が東京のインフラ構造に与えた影響は大きい。

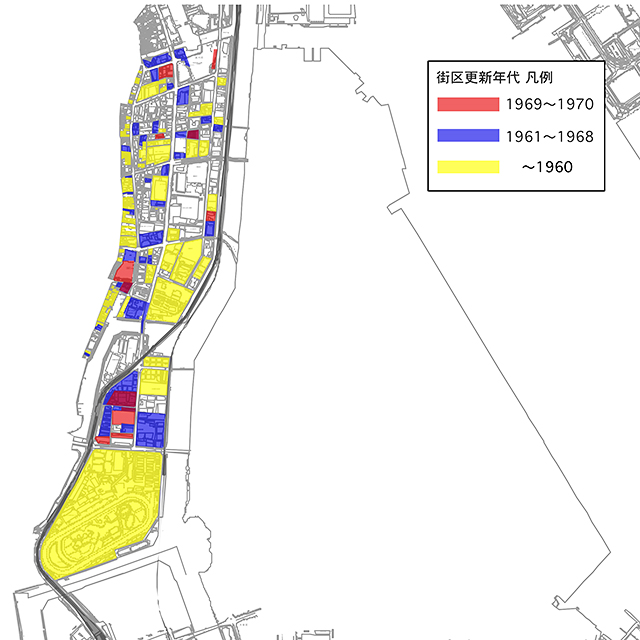

貨物のパッケージの規格化がそれを運ぶ船舶の規格化をもたらし、船舶の規格化が世界中の港の岸壁を規格化していく。このようにして地球全体をアメリカ型のグローバリゼーションで覆うために米国のシーランド社が考案したコンテナリゼーションの襲来は、それまでの日本の海岸線の保守的な側面を浮き彫りにした。すなわち、海運、港運、陸運の住み分けの慣習である。それまでの日本の港湾制度では、海から海までを海運業が、着岸した船舶の上から港の上までを港運業が、その先の陸上輸送を陸運業が担ってきた。地球上の海上物資をコンテナという規格サイズのパッケージに梱包することで荷揚げ作業の合理化と運搬量の大幅な増大を企図したコンテリゼーションの都合上、日本の海岸線においては港運業を省略して直接海運と陸運を接続することが合理的であることは明らかであった。この動きに反発する港運業に配慮し、現在の日本の港では海運業(船会社)が指定した港運業者がコンテナの荷揚げ作業を行なうチャンピオン方式が採用されているが、その運営モデルとなったのが大井埠頭である。さらに大井埠頭の建設は陸上の近代都市に副産物をもたらした。埠頭建設以前は海岸線であった大井町の沿岸部は、大井埠頭の建設によって内陸地となり、その間には京浜運河が新たに浚渫された。これによって品川埠頭から直接原材料を運び入れていた大規模工場跡地は再開発の対象とされて1970年代以降大幅な街区更新がなされていった[figs.6, 7]。

-

- fig.6──品川埠頭倉庫群。港湾倉庫が立ち並ぶ風景は、世界の都市の断片が並ぶ風景でもある。

-

- fig.7──1960年代以降の大井町沿岸部の年代別街区更新状況。新たな埋立地の誕生は、かつての沿岸部の土地利用にも変化を促していく。

その一方で大井埠頭内部では第一航路に面したコンテナ専用埠頭、中央部の鉄道操車場を中心とした陸運機能、そしてかつての大井町の海岸線に面する京浜運河沿いの都市機能に区分され、港湾倉庫はコンテナ専用埠頭と陸運機能の間に配布されていった。その配布構造はコンテナリゼーション特有の運営形態と結びついた独特の埠頭空間を生み出した。

従来の在来埠頭と大井埠頭の倉庫群空間の違いは、倉庫群のなかにコンテナ・バン・プールと呼ばれる空地が含められた点にある。これはコンテナの一時仮置き場であり、じつはコンテナリゼーションの最も革新的なところは、ブローデルが指摘した時差の間、物資をこのコンテナのなかに保管しておけば従来の倉庫は必ずしも必要とされないという点にあった。つまり、コンテナ・バン・プールには空のコンテナとともに物資を一時的にストックする仮倉庫が出現し、しかもそれは倉庫自体がいつでも消えることができる(移動可能な国際標準のモデュールである)点において、仮設倉庫よりもはるかに利便性が高かった。

コンテナ化の実現によって、日本の港湾は物資の交換を支えるインフラが倉庫という物体のみならず、空地の配布にあることを知ったのである。この現象が都市にもたらした影響は大きい。

東京港の海岸線に現われたインフラ空間の3類型

大井埠頭の建設によってそのことを知った東京港は、在来埠頭とコンテナ埠頭の大別と、配布される倉庫の種別の組み合わせによって、多様なインフラ空間を陸と海の境界線上に構築していった。それらは、海洋交易上のどの点に価値を置くか、つまり交易において取り扱う商品の性質によって大きく3つに分類することができる。ひとつは「質量備蓄価値型」(第1類型)である。これは主に原材料などの一次産品が備蓄された倉庫によって構成され、陸上の都市において不足状態が発生しないようにつねに倉庫内部に物資が満たされていなければならないものである。そのため、倉庫が空になることを防ぐことを目的として、港湾交通上での位置が重要視される。次に、「空容積価値型」(第2類型)がある。衣類や自動車といった二次産品の一時保管をつねに可能とするため、倉庫が空であることに価値が置かれる。空コンテナやコンテナ・バン・プールもこの類型に分類される。空であることを維持するために、情報管理上での位置が重視される。最後に、「仮容器仮価値型」(第3類型)が生み出された。これは必ずしも質量を伴わない物資が対価を払うべき商品とみなされる時代になって、初めて見出されるインフラ空間の類型である。例えば今日ではMP3データなどの音楽データの配信ビジネスや、電子マネーでの株の売買などが挙げられるが、質量を失った商品を知覚するために人間は、「仮の容器に仮の価値を置くことをストックする」ことで目に見えない商品を空間的に把握しようとする。スマートフォンや音楽メディアのジャケット、ゲームソフトのパッケージなどはそれら商品の仮の質量を仮託するための仮容器であり、それらをストックする倉庫を依然として必要とすることで仮価値を知覚する。それらはあくまで不可視な電子の世界を可視空間に置換したものであるため、第3類型はさまざまに情報化された港湾において、オンラインシステムの拠点として現実空間に建設される施設そのものの価値と、それらを流通させるネットワーク上での価値が一致しないことが特徴である。現在の東京港にはこれら3類型の組み合わせによって、海のインフラが倉庫群空間として空間化されている。さらにそれら倉庫群は、12の個別の交易航路(カリフォルニア州航路、北米西岸北太平洋航路、南米航路、中近東・欧州航路、ニューヨーク航路、地中海航路、ニュージーランド航路、紅海航路、インドネシア航路、海峡地航路、バンコク航路、中国航路)によって世界中の都市と結ばれている。

港湾倉庫の並ぶ風景を分節構造の都市モデルとみる

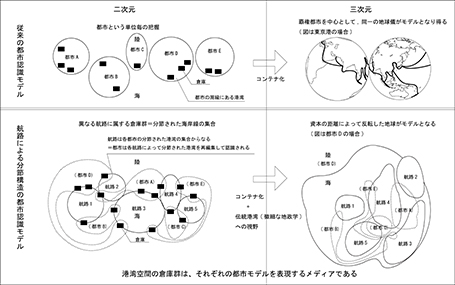

このように海からの視点で東京の海岸線を見てみれば、これまで陸上のインフラによって独立して捉えられてきた都市という単位は、じつは3つの類型の倉庫空間が12の航路によって分節されており、東京の〈際〉の風景は、地球上の異なる点を結ぶ航路によって3類型の倉庫群空間が3次元化されたものが偶然隣り合った姿であることが理解される。つまり、陸と水の間に倉庫群が並ぶ風景は、倉庫群がそれぞれ所属する航路によって分節された世界中の都市の断片が並列されたメディアの風景なのである。こうしたユニークな都市像は、じつはほかの世界都市からは見出しにくい東京特有の都市モデルである。それは、東京の臨海部がつねに陸上の都市経済にとって残された最後のフロンティアであるとみなされ続けてきた、港湾にとっては不利な地政学的事情に拠っている。国土が狭く、平野の面積も限られた東京において、臨海部は消費経済の自制を失った欲望の対象であると同時に、その欲望を物資の出し入れの加減によって制御する最後の都市倫理の場でもあった。最初から真新しい国際港として築港することができずに首都の〈みなと〉でありながら小さな河川港から出発せねばならなかった東京港が、大井埠頭建設を皮切りに戦後の東京の形成と近代化を主体的に担うことができたのは、港湾の都市化への圧力を海の理屈で制御しようとし続けた姿勢にある。それは東京港特有の複雑に凹凸を持った陸と水の接続域において、海を介して世界と個別につながった港湾倉庫群という、世界システムによって分節された都市が偶然集合した空間として結実したのである[fig.8]。

そして、世界との関係から都市を考えることが当たり前となった現代においては、日本の国策の場であった陸上の「強い」東京に対して、これまで述べてきた東京港だからこそ展開された「弱い」港湾の歴史が都市の次世代のモデルを生み出したと読むことができる。それほどに、一河川港から出発した東京港の港湾としての「弱さ」が持つ複雑さに時代がようやく追いついてきたのである。

-

- fig.8──都市の把握モデルマトリックス。縦軸に都市を把握する単位系を置き、横軸にそれぞれのモデルの海岸線を捉える次元を置いた。(クリックして拡大)

従来の都市認識モデルでは、それぞれの都市が所属する大陸や島などの陸地を拠り所して独立した単位で把握されてきた(図左上)。そのため、これを地球上に三次元に展開した場合には、陸の理屈で考えられたそれぞれの都市の世界との関係は同一視されてしまうため、一見それぞれの都市が同一の地球のモデルを共有する都市かのように思われてしまった(図右上)。

これに対して、本稿で述べてきたように、これらの都市を海からの視点で、特にその湾岸に並ぶ倉庫群がそれぞれ所属する世界航路からの視点で描きなおしてみる(図左下)。それを再び都市から海を見る視点で三次元に展開してみると、じつはそれぞれの都市は航路によってそれぞれ異なって距離が歪んだ海をもっており、ひいては異なる地球のモデルを持っていることがわかる(図右下)。

[以上、写真はすべて筆者撮影、図版はすべて筆者作成]

註

★1──フェルナン・ブローデル『物質文明・経済・資本主義──15-18世紀(Ⅲ-1 世界時間1)』(みすず書房、1996)、『物質文明・経済・資本主義──15-18世紀(Ⅱ-1 交換のはたらき1)』(みすず書房、1986)

渡邊大志(わたなべ・たいし)

1980年生まれ。早稲田大学創造理工学部建築学科准教授。建築デザイン、都市史。株式会社渡邊大志研究室一級建築士事務所主宰。世田谷まちなか観光交流協会委員。港区景観審議会委員。著書=『東京臨海論──港からみた都市構造史』(東京大学出版会、2017)。建築作品=《酒井邸》(2017)、《住ま居の節会》(進行中)、《湯河原蝶の果樹園》(進行中)など。