装飾・テクスチャー・物の現われ

──ポストデジタル時代の可能性

──ポストデジタル時代の可能性

装飾、建築におけるその概念は、本質的ではない、付加物といった意味合いをどこかしら含んでいる。だが、それはいまだわれわれがモダニズムというフレームから自由ではないことを意味してはないないだろうか。

モダニズムと装飾

「装飾と犯罪」とは、建築家アドルフ・ロースの有名なエッセイである。モダニズムの建築は、この刺激的なエッセイとともに、これまでの様式建築から離れ、自らのスタイルを歩み始めたとされている。では、そもそもモダニズム建築はなぜ装飾を捨てたのであろうか。

まず、芸術運動としてのモダニズムへの並走として理解することができるだろう。美術史家クレメント・グリーンバーグはモダニズム芸術運動の本質を「自己批評性」にあるとした。すなわちそれぞれの芸術ジャンルが、非本質的要素を排除し、その芸術固有の媒体(medium)の特質を強調していく過程と捉えたのである。例えば絵画は、モダニズムにおいて自らの固有性をその「平面性」に見出し、題材を描くという模倣から離れ、いわば「絵画そのものの表現」としての抽象表現にたどり着いたというわけである。これに倣うように、建築もまた、自らの固有性をその「構築」に見出し、それを「要素の構成」というシステムとして捉え、要素と構成を純化していったと言えるだろう。その過程で装飾は非本質として失われたのである。こうした歴史を考えれば、建築が装飾を捨てたのは必然のようにも思える。

だが、建築は単に「芸術」ではなく、「社会」の産物でもある。それゆえに、建築におけるモダニズムは産業革命とともに進行し、実用的な鉄骨造とRC造の実現という生産革命をもたらした。産業革命により、経済が飛躍的に発展し、世界全体が短期間で更新されていくなかで、建築はより合理的に、より安価に、より短期間でつくられねばならなくなった。新たな構造システムや工場での規格生産により、建築は「建設の単位」へと分割されてデザインされ、建設されるようになった。もはやかつての大聖堂のように100年以上の時間をかけて、その隅々にまで人々の思いと祈りを投影して建設される時代ではなくなったのだ。かくして建築はその肌の肌理とでもいうべき装飾を失い、短期間で構築されるようになった。

建築が自らの本質を「構築」に見出し、装飾を排除したのは、この生産革命とモダニズム美学との同時代性がもたらした連携プレーとも言えるだろう。つまり、生産革命が建築を柱・梁・床といった構造単位・生産単位に要素分割し、同時代の美学がそれにコンポジション(構成)という概念を付与した。そして付随する付加物を除去して建築の要素を純化していった過程で装飾は失われ、建築のシステムが確立されたのである。そして表層の扱いは、いわばシステムの外部として、設計思想のなかに組み入れられることなく、建築家個人の感性や経験に委ねられたのである。では、その後の時代の布置の変化は装飾にどのような変化をもたらしたのだろう。

ポストモダン建築とその後

論を少し急ごう。あらゆる価値観がフラットになったポストモダンの時代以降、建築はむしろ「装飾しないこと」から自由になった。ロバート・ヴェンチューリらの手により、建築の持つ記号的作用が再評価され、装飾の復権が行われた。だが、いわゆるポストモダニズム建築においては、装飾がいわば記号として用いられ、引用と解釈のゲームに陥っていったのは周知の事実である(本来はこの先にも色々可能性があるのだが、本論では触れない)。

そして、ポストモダニズム建築以後、建築は、コンテクスト的思考を洗練させるとともに、表層の記号的表現ではなく「物質そのものの表現」、いわばテクスチャーの設計を発展させてきた。西洋から見た「地方」においても、王澍(Wang Shu)などの建築家の手によって、地域や風土に根ざした素材による表現が開発されていった[fig.1]。そして、ジャン・ヌーヴェルのように、建築の様相を現象・認識の側からコントロールする建築家も現われた。

だが、この物質の表現という概念において、きわめて大きな役割を担ったのがヘルツォーク&ド・ムーロンであることに議論の余地はないだろう。それは「物質と結びついた装飾」とでも言えるアプローチであった。彼らはスイスというコンテクスト重視の土地で、リノベーションを手がけながら設計をスタートさせた。デジタル化以前の初期から、建築の現われ方を、コンテクスに基づきつつ素材と密接に関連させて検証し、とりわけ外装面で多くの成果を上げてきた。そして、そのアプローチはポストデジタル時代において、更なる発展を遂げつつある。

- fig.1──王澍(Wang Shu)《Yinzhou Park》[以下、特記以外撮影=筆者]

物の現われ・様相・テクスチャー=装飾

今や建築における「装飾」という概念を、ポストモダニズム建築のように、単なる記号的なスタイルと捉えては、その本質をとりのがしてしまうだろう。すべての様式から等しく自由となったポストモダン以降、われわれはその概念をより拡張して思考すべきである。つまり、装飾という概念は、もはや、物の現われ、様相、いわばテクスチャーと同義に扱われるべきなのだ。

整然たるパネルの目地割りも、唐草模様の壁紙も、錆汁のにじんだ壁も、CNC加工で彫り上げられた複雑な造形も、職人が時間をかけて塗り籠んだ土壁も、継ぎ目なく塗装された真っ白な壁も、すべてが「物の現われ」であり、すべてが「装飾」であるのだ。建築が抽象であることと具象であること、均質であることと多様であることのあいだに、もはや優劣はない。それゆえ、すべての建築が、物の現われ・装飾を持っており、建築から切り離し得ないものだと考えるべきなのである。

では、この特集に応じて現代をポストデジタル時代と呼ぶとすれば、装飾・様相において、情報技術によってどのような可能性が開かれたのであろうか。設計と生産の両面からその変化を見てみよう。

設計の変化

まず、設計側の変化を一般論から始めよう。情報技術の発展、すなわち3Dモデリングやコンピュテーショナルデザインの発達により、もはやつくることのできない形態はなくなったといってよいだろう。ミリ単位のディテールや複雑なパターンまで、設計時にすべてをモデリングし、部分と全体を往復しながら検証が可能になった。

また、モデリングとレンダリングの技術の発展、さらには3Dプリンター等を活用したモックアップなどの作成により、これまでは建築の構成(システム)の外におかれ、建築家個人の感性によって決められがちだった建築の様相について、設計段階から厳密に検証可能になった。こうした発展は設計における装飾の取り込みを容易にした(だが、すべてを可視化するそのアプローチは、見えないものをデザインする可能性を鈍らせうることも追記しておこう──それはポストモダンの可能性のひとつであった──)。さて、情報技術が装飾にもたらした可能性として特に以下の2点を強調しておきたい。

情報技術の可能性1──パラメトリックデザインとコンピュテーショナルデザインによる複雑さ

コンピュテーションデザインツールの普及により、均質な繰り返しではない、複雑な形態やパターンを容易にデザインできるようになった。そしてパラメトリックに定義されることで、無数の派生物を瞬時かつ無限に生成することができ、スタディのスピードは飛躍的に向上した。様相のスタディにおいても、パターンの創造から、ルーバーの配置、微細な凹凸のスタディに至るまであらゆることに活用することができるだけでなく、それらのパターンをアルゴリズムで生成させることで、手では生み出せなかったまったく新しい形にたどり着くことが可能になった。

だが、より刺激的なのは、手というよりも脳を大幅に延長するこの手法が、建築ならではの複雑さの豊かさを実現してくれる可能性にあるだろう。建築が自然界の木の枝や氷の結晶に見られるフラクタル構造のような複雑系の秩序の豊かさに近づける可能性があるのだ。

情報技術の可能性2──パネリングと最適化(optimization)

自由な曲面造形のパネル割りがフラットパネルや単純二次曲面のパネルの集合体等へと最適化できるようになり、建設のコストを抑えられるようになった点はよく知られている。それゆえにザハ・ハディッドやフランク・ゲーリーに代表されるようなフリーフォームの建築が(未だ高価ではあるものの)建設可能となったのだ。

そしてこうした、フリーフォームのパネリングそれ自体が、表層の様相を生み出し、装飾的効果を実現した事例が出てきている。自由な曲面形態と、パネリングとマテリアルによってつくられる様相=装飾が一体となりつつあるのだ[figs.2-4]。

- fig.2──アマンダ・レベットによるリスボンの美術館《MAAT - The Museum of Art, Architecture and Technology》。全体の曲面造形をあえて4点の高さが異なる四角形のタイルによって包み込むことで、意図的に細かな凹凸をつくり出し、誤差を吸収するとともに、光の陰影をつくり出している。

- fig.3──Mangera Yvars Arhchitectsによるドーハの《エデュケーション・シティ・モスク》。自由曲面の全体に三角形のGRCパネルの割り付けと目地により、強い印象をつくり出している。

- fig.4──ジャン・ヌーヴェルによる《フィルハーモニー・ド・パリ》。エッシャーの絵のようなパネリングの外壁で建物全体が包まれている。そのパターンは舗装にまで適用されている。

生産の変化

近代の生産革命以降、現代に至るまで、建築を構成する物質や技術は大きく変化していない。それゆえ、均質なものを大量生産する繰り返しの建築こそが最安価であるという建築生産の状況にも大きな変化はない。だが、ポストデジタル時代に至って、情報技術、とりわけIOTの進歩はこれまでの生産のバランスを少しばかり変えつつある。データから製作までを直結させるデジタルファブリケーションは、高い精度と生産速度の向上をもたらし、より自由な形態の創造を可能にする。

そしてデータと制作の直結により、一つひとつが完全に異なるものを個別に生産することが(ある程度)可能になる。そして従来では手がかかると思われていた複雑な形を比較的安価に安価に制作することが(ある程度)可能になった。つまり、複雑なものを複雑なまま、比較的安価に少量生産できる時代になりつつあるのだ。これはまさに近代建築から装飾を失わせるに至った物理的制約をある程度解消することに繋がる。ポストデジタル時代の新たな生産体制は、建築の装飾=様相の表現に新しい可能性を与える。未だ多くの制限はあるにしろ、多大なコストと熟達した職人技術をもってしか実現し得なかった複雑で多様な表現が、部分的ながら可能になりつつあるのだ。

物質と結びついた装飾

そして、デジタルファブリケーションが、まさに設計と加工をシームレスに繋ぐ技術であるが故に、先述したヘルツォーク&ド・ムーロンの「物質と結びついた装飾」という考え方が重要になる。物質の様相はその加工方法により変化する。つまり加工方法こそが、それぞれのマテリアルが表現しうる様相の、可能性と限界を定めることになる。

そこで重要なのは、マテリアルがどのような「空間的広がり」を持つものなのかということだ。つまり、マテリアルが、ヴォリュームなのか、平面なのか、線なのか、小ピースなのか、流動的な材料なのかによって、加工と成形の方法が異なり、それがマテリアルの様相に大きく影響するのである。これらは厳密に分類可能なものではないが、あえて分類すると以下のようになる[fig.5]。それぞれにおいて、情報技術と結びつくことでどのような可能性が生み出されているかを、見ていこう。

- fig.5──空間とマテリアルの関係

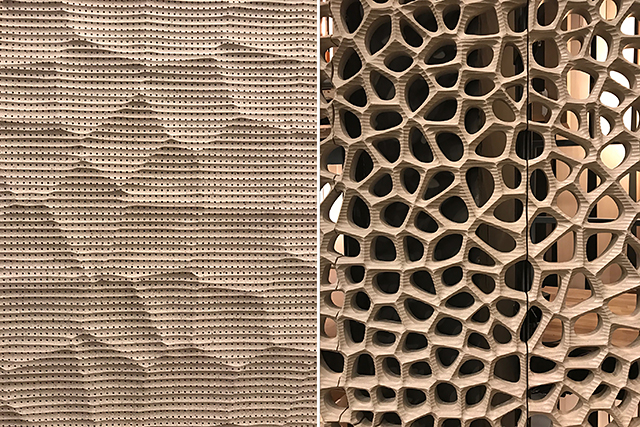

ヴォリューム系の加工/切削など

ヴォリュームの切削加工は、大量の材料を必要とする上に、比較的時間とコストがかかる。しかし、切削マシンの軸を増やすことで、どんな形態にも対応できるうえ、個別の生産が可能である。とりわけ木材や石膏等のボード系は、材料コストとその加工性の良さ故に多くの可能性がある[fig.6]。

- fig.6──ヘルツォーク&ド・ムーロンの《エルプフィルハーモニー・ハンブルク》。大コンサートホールの壁面は、アルゴリズムに基づく海綿のようなパターンに切削された約1万枚の石膏ボードにより形成されている。現代のひとつの到達点とも言える建築だが、建設費の大幅な高騰はこうしたデザインの現状の難しさを示してもいる。[撮影=伊庭野大輔]

平面の加工/カット、曲げ、プレスなど

ここでの平面は、切削加工を必要としない薄いパネル状の素材を意味している。カットについては、型を用いない、レーザーカット等により、多様な形を個別生産が可能である。曲げ加工は型を使う繰り返し生産のが一般的だが、型無しの加工技術も進展しており、これが一般化すればより自由度が広がると思われる[figs.7-8]。

- fig.7──ヘルツォーク&ド・ムーロンの《カイシャ・フォーラム・マドリッド》。プレスにより立体形状に成形されたエキスパンドメタルによるホールの内壁。

- fig.8──モーフォシスによるニューヨークの《エマ&ジョージナ・ブルームバーグ・センター》。カット後の曲げ加工にロボティクスを使用することで、1枚ごとに異なる複雑なパターンをつくり出している。

線の加工/編み上げなど

実例は少ないが、すでに金属メッシュを指定パターンで自動で編み上げる技術は確立されており、事例は増えていくと思われる[figs.9-10]。

- fig.9──ジャン・ヌーヴェルの《ドーハ・ハイライズ・オフィス・ビルディング》。スケールの異なる3層の幾何学形状により、厳しい日射を防ぐとともに、アラビックなパターンを構成。この発展型である《ルーブル・アブダビ》も同様に、線のデザインによる装飾効果と言える。

- fig.10──Amid Cero9によるマドリッドの《Giner de los Rios Foundation》。

流動材料の成形/モールド、キャスト

GRCなどのキャスト(型枠)による成形は形態の自由度が高い一方で繰り返し使用を前提としているため、ひとつのパターンに手をかけて、その反復で見せる事例が多い[figs.11-13]。

- fig.11──スノヘッタ《サンフランシスコ近代美術館増築》。流れるような文様が刻まれた外壁。

- fig.12──ルディ・リッチオッティによるマルセイユの《地中海博物館(Mucem)》。海綿状のGRC外層。

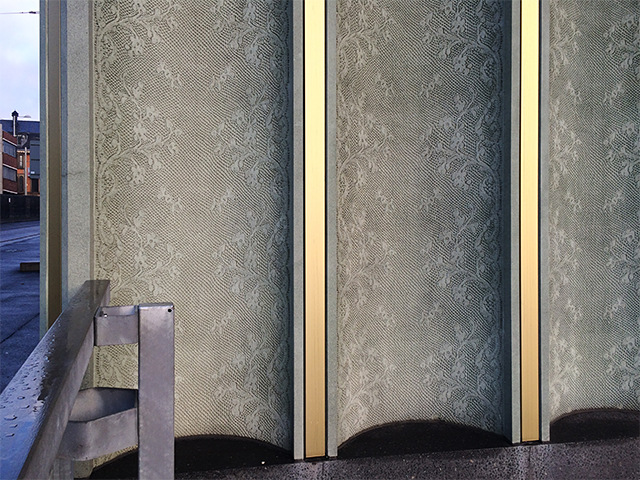

- fig.13──カルソ・セント・ジョン・アーキテクツによる《ノッティンガム現代ギャラリー》。型枠にレースのパターンの切削加工を施すことで、柔らかな表情を生み出したプレキャストコンクリートの外装。[撮影=橋本吉史]

小ピースの組み合わせ/組み合わせなど

小ピースの積み上げは、幾何学的なピースの組み合わせと空隙による立体的な表現とが魅力である[fig.14]。従来は積み上げの手間が問題であったが、ロボティクスによる自動化のめどが立ちつつあり、木や煉瓦でさまざまなパターンが実現されている。

- fig.14──ヘルツォーク&ド・ムーロンによるロンドンの《テート・モダン増築》。

その他 表層加工/プリントなど

マテリアルを問わない表層の加工技術として、プリント、コーティング(塗装)、ブラスト、磨き等も挙げておく。とりわけ、プリントという技術はおおよそすべての素材に適用可能であり、あらゆる素材の持つ差異を(少なくとも表面的・視覚的には)消し去り、また新たな様相を生み出しうる技術である。そこではあらゆるものがスキャンされ、コピーされ、編集されていく。その発展は、物質とは、認識とは何なのかという問題をわれわれに提起するだろう[fig.15]。また、プロジェクション(映像投影)の発展もまた、物の様相や装飾に対して、より本質的な問題を提起することになろう。

- fig.15──レム・コールハース/OMAによるポルトの《カーサ・ダ・ムジカ》。ホールの内装に数百倍に拡大された木の年輪のピクセルパターンが使われている。プリントに対しての批評的な事例。

プレモダン→ポストデジタル?

さて、上記のいくつかの技術を統合し、まったく新しい世界を現実化しつつある建築がある。今、まさに完成に向けて最終段階に入りつつある、アントニオ・ガウディ設計の《サグラダ・ファミリア》である[fig.16]。建設の過程で100年近く前に設計されたプレモダンの建築に、複雑な形態の根源に幾何学的なルールがあることが判明し、その幾何学的な定義に最新のデジタル技術が使われていることは広く知られている。デジタル技術を使う理由は、ガウディの複雑な形態にあると捉えられがちだろう。つまり、プレモダンの建築であるがゆえに、装飾と要素の形態が未分化である。下部では円形の柱が上部で多角形になったりと、ひとつの要素のなかに多くの形状変化が発生しているなどといった具合だ。

- fig.16──アントニオ・ガウディ《サグラダ・ファミリア》

だが筆者には、そこにより根源的な相同性が潜んでいるように思われる。それは、この建物が近代を支配する静的な幾何学ではなく、動的な発生論でつくられているということである。つまり建築の形が、最終形態を幾何学的にデザインされものではなく、あるルールに基づく生成変化の結果であるということだ。そして、複数の形態生成システムを接続した結果としての建築形態は、まさに演算を繰り返すコンピュテーショナルデザインのプロセスと深く共振する。つまり、先述したコンピュテーショナルデザインの生み出しうる複雑さの秩序の可能性と、《サグラダ・ファミリア》の形態が抱える潜在性は、同じ次元に位置しているのだ。では、これは特異な偶然なのだろうか。

思えば、ゴシックの建築もまたそうした生成変化のシステムを持っていた。寄り合わされた柱、枝葉のように派生していくリブ。大聖堂がゴート人の森に例えられたのは、単なる比喩を超えている。《サグラダ・ファミリア》は周知のようにゴシックを原型とし、そこにガウディの創発的な創造性が加味されることで、その生成のシステムが、よりダイナミックに、より複雑な幾何学ルールを持って展開されているのだ。そしてここで重要なのは、ゴシックにおける「装飾」が、このような生成変化の結果としてあり、建築の生成ルールの内部に含まれていることにある。これはラテン的な新古典主義と、幾何学による近代建築において「装飾」があくまで構築のシステムの外部にあったのとは大きく異なっている。

《サグラダ・ファミリア》においては、装飾とシステムはもはや分かちがたく連結され、抽象的な幾何学のシステムが具象的・象徴的な要素へと滑らかに接続されているのだ。ガウディ自身がどこまで体系的に考えていたのかはわからないが、少なくとも彼はわれわれを縛るモダニズムの呪縛からは自由であっただろう。その奇跡のような到達点に、われわれは今ようやく、コンピュテーショナルデザインという拡張された脳を持って、少しずつ近づいているのである。

結びに

装飾は、モダニズム以降、いわば建築の付加物として扱われてきた。だが、装飾は建築の認識に最初に影響を与える、きわめて重要な位相である。ポストモダン時代以降、そこに再び光が当てられ、ポストデジタル時代に至り、その設計の技術的可能性が広がり、生産の可能性が整ってきたことで、建築は更なる可能性を持つことだろう。本論ではその可能性を素描したにすぎないが、有名なフランスの詩人の言葉を引いて、いささか不十分な本論の結びとしたいと思う。

「最も深いもの、それは皮膚である」

勝矢武之(かつや・たけゆき)

1976年生まれ。日建設計設計部門部長。京都大学建築学科卒業、同大学院修士課程修了。代表作=《カンプノウ・バルセロナ》(設計中)《マギーズ東京》《東亜道路工業本社ビル》《木材会館》《新国立競技場コンペ案》(SANAAと協同)ほか。