建築の修辞学──装飾としてのレトリック

「語り得ぬものについては、沈黙せねばならない」

語りたくなる衝動に駆られるものの、次の瞬間、二の句に詰まる建築がある。例えば、アルヴァロ・シザ、ピーター・ズントー、谷口吉生──。彼らの作品は一般的に、光の濃淡、プロポーション、素材、色彩、スケールなどの「建築の美術的な側面」を論点として語られる。だが「美術的な側面」は語り手の「個人的な感性」をもとに語るしかない。プロポーション感覚や、スケール感覚、色彩感覚は、その良し悪しについて語ることはできても、そこで口をつぐんでしまう。彼らの作品を語るとき、私たちはある独特の語り難さに直面する。

それでも私たちは、この豊饒な世界について語らなければならない。「世界の多様さに比べて、言葉の数があまりにも少ない」ことに私たちが直面し、かつ言葉を用いて何かを表現せねばならないときに要請されるのが「レトリック」だ。

レトリック=文章の装飾術

レトリック(rhetoric)とは何か。レトリックにはいくつかの意味がある。レトリックは「文章を美しく見せるための技法」であり、必要以上に文章を飾り立てる「文章の装飾術」でもある。また、他人を説得する「説得術」でもあり、本当は間違っている論理展開を正しく見せるための「詭弁の技術」と言われることもある。

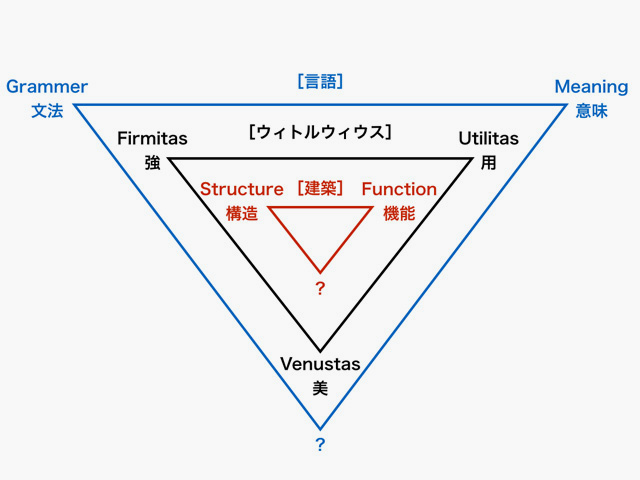

国語学者の中村明が編纂した『日本語の文体・レトリック辞典』(東京堂出版、2007)によると、現在日本語では303の修辞技法が確認できる。303の修辞技法は「展開のレトリック」と「伝達のレトリック」のふたつに大別でき、「展開のレトリック」は「配列の原理」「反復の原理」「付加の原理」「省略の原理」、「伝達のレトリック」は「間接の原理」「置換の原理」「多重の原理」「摩擦の原理」の8の原理に分けることができる[fig.1]。

[画像をクリックして拡大]

一例を見てみよう。303の修辞技法のひとつ、「直喩」について。「駒子の脣(くちびる)は美しい蛭(ひる)の輪のように滑らかであった」★1という川端康成の『雪国』の一説は、一般的にけっして美しいとは言えない「蛭」を「唇」に重ね合わせることで、蛭のなかに、独特の美しさを見出していると言える。駒子の唇と吸血生物である蛭を重ねることで、唇に蠱惑的で妖しいニュアンスを加えることにも成功している。それだけではない。川端の一節は蛭の美しさや、血を吸わないはずの唇について、つまり常識とは異なる事態の表現について、私たちは違和感なくそれを受け入れている。その点で、レトリックは詭弁とも言える。また「唇が滑らかである」と書けば一応の意味が通るにもかかわらず、いたずらに文字を増やして文章を美しく見せるという意味で、装飾とも言えるようだ。

引用文は蛭と唇が韻を踏んでいるため、「押韻」というレトリックによる音素的な美しさもさることながら、常識的には醜い動物である蛭のなかに美しさを見出し、唇のなかに蠢く妖艶さを発見することこそが、何よりも美しい。レトリックとは文章表現の美術的な側面を発見し語るための技術でもあった。

「蛭の美しさ」について語れと命じられたとき、私たちは何を語れるのだろう。色彩やプロポーションといった感覚に依拠した語り口で蛭の美しさを語るしかない。黒光りしたテクスチャーの......すらりとした紡錘形の......それ以上言葉が出てこない。対して、レトリックを用い、蛭を唇にオーバラップさせたときの私たちの語り口の、なんと饒舌なことか。唇の顕在化した美しさに蛭のなかに潜んだ美しさを見出し、蛭の顕在化した蠢きに、唇の吸い付くような妖しい二面性を重ねたときの、語りやすさは想像に難くない。

日本におけるレトリック研究の第一人者、佐藤信夫はレトリックについて以下のように語る。

古来のすぐれた表現がしばしば常識から逸脱した姿を見せたのは、多くのばあい、常識的なことばづかいでは的確に語りえぬことがらを何とか語ってみようとする苦心の結果であっただろう......と、いま私たちは考えることができる。言語認識論とでもいうべき立場から考えなおしてみれば、常識的なことばづかいによっては容易に造形されえない発見的な認識は、やむをえず常識からやや逸脱した表現を必要とする、とも考えられるのだ。[中略]そればかりではない。言語表現がときどき見せる風変わりな姿態は、ある意味では言語表現一般の底にひそむ本質的な仕組みを考察するたよりになるかもしれないのだ。★2

建築の修辞学

「常識的なことばづかいによっては容易に造形されえない発見的な認識」は建築でも見出すことができる。建築を構成する言葉を思い出してみよう。柱・梁・屋根・床・天井・壁・窓・扉・階段......。建築物の構成要素(言語でいうところの語彙)は100に足るのかも怪しい。対して、この世界に存在する建築物の様相は驚くほど多様だ。私たちが表現したいと願う建築物の姿に対して、建築における語彙はあまりにも少ない。

レトリックは常識的なことばづかいでは、世界の豊饒さを言い表わしたくても言い表わせない際に要請され、言葉を常識的な使用方法から逸脱させてまで、使用することであった。レトリックのこの考えを敷衍させ、「建築の修辞学」を提示したい。

建築の修辞学。あくまで一例ではあるが、「303の日本語におけるレトリック技法一つひとつに、建築物を当てはめる」というアプローチを試みる。その際、建築家が設計において意識していた思想や手法、発言などは、ここで一度括弧に入れる必要がある。私たちが目を向けるべきなのは、建築の物としての側面である。なにより、レトリックはつねに事後的に発見されるからだ。

どのような建築が建築の修辞学の対象となるのか。ローマ時代の建築家・建築理論家であるウィトルウィウスが『建築十書』のなかで提示した三要素、〈用〉〈強〉〈美〉について、言語と建築に当てはめてみると、下の図のようになろう[fig.2]。レトリックが「文法構造」と「意味」を逸脱した文章表現を対象にしたように、建築の修辞学も、「機能」と「構造」から逸脱した建築表現を対象とする。

- fig.2──文章の修辞学と建築の修辞学の関係性

当面の目標は語り得ぬ建築について語ることである。だが、レトリックが文法構造と意味を逸脱することで美しさを獲得したように、建築の修辞学がその美術的な側面について、発見的な認識をもたらすことにも期待してみよう。

語り得ぬ建築──〈物質建築〉と〈物体建築〉

ここで冒頭に戻りたい。建築の語り難さは、その語り口が個人の感性に左右されることに由来していた。私たちが語る対象としている建築は、つまるところ「物」である。物を感覚で語るとき、私たちは言葉に詰まるのだ。

物という言葉のもつ、そのふやけた柔らかいひびきは、物質や物体といった言葉に変化するだけで、その意味内容がふと浮かび上がる。日常生活では物/物質/物体は似たような意味を持つが、科学の世界において、物/物質/物体は厳密に使い分けられるという。物質という言葉は、その物が何でできているか/どのようにできているかを私たちに問う。物体という言葉は、その物がどういう形を持ち、どのような色をして、どのような大きさなのかを問う際に用いられる。物質は化学的な言葉で、物体は物理学的な言葉と考えればイメージがしやすい。

建築で言えば「目地」や「素材」「ディテール」などが〈物質〉、「コンポジション」や「プロポーション」「色彩」などは〈物体〉と区別することができる。どの建築物も物質性と物体性を兼ね備えているが、そのバランスがどちらかに極端に振れている建築がある。さしあたり、物質性に振れた建築物を〈物質建築〉、物体性に振れた建築物を〈物体建築〉と名づけてみよう。

例えば、ルイス・カーンの《ソーク生物研究所》(1965)や《イェール大学・英国美術研究センター》(1974)は、〈物質建築〉の代表と言える。その独特な出目地は、かつてそこに型枠があり、そして今はもうないことを語る。転写された木目よりも雄弁に、かつてそこにあった型枠のフラットさを語り、型枠のフラットさが建築の水平垂直性を担保していることを語る。先端の欠損は、コンクリートがかつて液体であったこと、その液体が乾いた木材に付着して一様に混ざり合い、やがて固まり、型枠とともに持っていかれたことを語る。じつに雄弁である。[fig.3]

- fig.3──ルイス・カーン《ソーク生物研究所》の出目地[撮影=筆者]

ピーター・ズントーの作品から

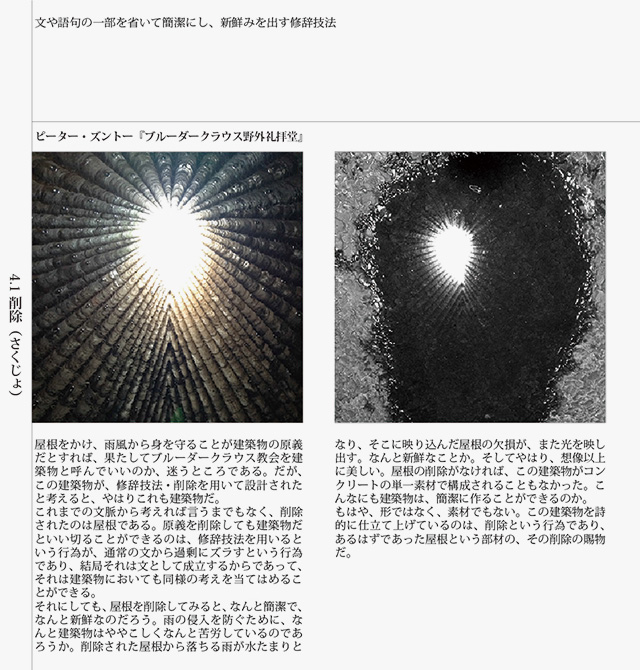

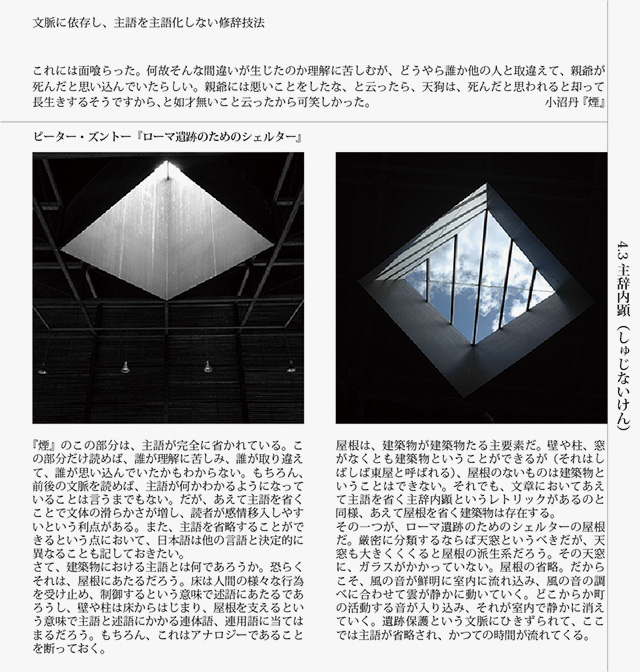

ピーター・ズントーの作品も〈物質建築〉だと言える。ズントーの作品を語るときの私たちの語り口は決まって、素材かディテールである。しかし、彼の作品は〈物質建築〉でありながらやや語り難い。「独特の素材使い」「即物的なディテール」「精神性の高い崇高な空間」といった具合に、その語り口はなぜか一様に収斂している。彼の建築を前に私たちは、沈黙しているのだ。ここで一度、レトリックを要請してみよう。以下に挙げるのは、実際に私が建築を見たときの写真と、文章の修辞技法を対応させたものである。

レトリックの認識方法で彼の作品を見てみると、《ブルーダークラウス野外礼拝堂》では屋根が、《魔女裁判の犠牲者たちのための記念碑》ではドア枠が、《ローマ遺跡のためのシェルター》では屋根と壁とドア枠が省略されている。それぞれ「削除」「頭部省略」「主辞内顕」「連辞省略」というレトリックに該当する[figs.4-7]。これらはすべて「省略の原理」に属する修辞技法だ。欠損が詩性を掻き立てるとはよく聞くフレーズだが、彼の作品の詩性も同じ原理に担保されていることがわかる。語る際の足がかりとなるはずの目地やディテール、素材が大胆にも省略されているのが、彼の建築の最大の特徴である。

また、ズントーの作品には謎が含まれている。ここでもレトリックが効果的である。例えば《聖ベネディクト教会》の、あの銀色の塗装壁の謎は、「依他法」によって解明される[fig.8]。《魔女裁判の犠牲者たちのための記念碑》における、窓と照明が同じ位置にある不思議さは「相同直喩」で解明されるだろう[fig.9]。寡黙な彼の作品の美しさについて、レトリックを用いて語るとき、私たちはないはずの物質について語ることができる。

谷口吉生の作品から

一方、〈物体建築〉について語りたいとき、事態はより深刻だ。例えば、谷口吉生を例に出してみよう。ニューヨーク近代美術館の元キュレーターであるテレンス・ライリーは谷口建築の物性に対し、以下のように指摘する。

谷口は同じくらい巧みにこう言った。「私は建築を消してしまいたい。」この発言を、建築家が無色透明な美術空間の創出を望んだと解釈する向きもあるが、もっと深い部分では、物質性から非物質性への転換という手法に根ざしているのである。

ミースは自らの構法的な感性にしたがって、素材独特の特性を生かして物質性を豊かに表現しようとした。[中略]これとは対照的に、谷口の材料に対するこだわりは、はっきりとした特徴のないものに向かっている。豊田市美術館や東山魁夷せとうち美術館で用いられたバーモント産の緑色のスレートには、ほとんど縞模様がなく、MoMAで使われたわずかに斑点のあるジンバブエ産の黒花崗石にはまったく縞模様がない。また、長野の東山魁夷館と土門拳記念館に使われた木製の床には木目がほとんどなく、カーペットにもいっさい模様がない。[中略]したがって、視覚上の手がかりがないために、人間の目にはその都度作品が非物質的な経験として感じられるのである。★3

つまるところ、谷口建築は、物質性を極限まで排除し、物体性が前面に現われた〈物体建築〉と言える。色彩やプロポーション、すなわち物体について、私たちは語る術を持たない。そのとき、レトリックが要請される。

例えば《法隆寺宝物館》では、機能的にあまり意味のなさないエントランスの庇を「枕詞」というレトリックで語ることができる[fig.10]。《土門拳記念館》は機能的には必要のない展示室の階段とスロープの共存が「逆対句」というレトリックに対応する[fig.11]。

アルヴァロ・シザの作品から

谷口吉生ばかりではない。アルヴァロ・シザも、〈物体建築〉であろう。《ボウサの集合住宅》のトマソン階段は「変態法」、《セトゥーバル教育大学》の窓と階段の関係性は、「超格法」というレトリックが当てはまる[figs.12,13]。明るさや空間の柔らかさなど、個人の感性でしか語られてこなかった彼の建築について、レトリックが私たちを饒舌にする。

建築が建築であることを放棄する瞬間

このように、作品の詩的さゆえにあまり語られることのなかった、いや、語る術のなかった建築家の作品が、レトリックという視点を通すことで語る足がかりを得る。

また、レトリックで語れるということは、谷口もシザも、規範を逸脱した表現であると言える。一見、寡黙で静寂、詩的なその作風の裏に、規範を逸脱した表現を含ませている。過剰な表現は、建築物には不必要な、装飾と呼ぶべきものである。しかし、それが美しいことに間違いはない。何がそれほど美しいのだろう。

欠損した屋根や壁や枠から光が漏れ出るとき。謎が溶解した瞬間。庇が無用の長物になるタイミング。階段がアレグロ、スロープがレントに成り代わり、私たちをエスコートする優雅なひととき。階段が突如階段であることを放棄し、ただのコンクリートに成り代わる、その一瞬。意識の上では窓に沿って上昇しているにもかかわらず、体はいつまでたっても地面に縛られることで生まれる「逆浮遊感」とでも言うべき感覚を味わう時間──。

レトリックは建築が建築であることをやめる瞬間を、私たちに提示する。303の修辞技法にあてはめられた建築物の一つひとつが、物質や物体といった視覚上の美しさを超えた、建築の新しい美しさを私たちに語りかけている。

静かなレトリック

もちろん建築の修辞学を詭弁だと退けても構わない。だが、あいも変わらずプロポーションや色彩といった語り口で建築を語るのにも飽き飽きしていることは事実であろう。新国立競技場のザハ・ハディド案を語る上で繰り返し用いられた「ダイナミック」という語り口と、その案は、「景観破壊」の一言で退けられた。国産の木材で覆われ「日本的な美しさ」をその身にまとったレトリカル(装飾・詭弁)な新競技場は、今日も着々と完成に向かっている。

もちろん、建築を目の前にした私たちの語り口はどこまでも自由だ。だが、今日、私たちが建築について自由に語れているかと問われれば、果たしてどうだろう。建築の前には建築家の立てたコンセプトがあり、周辺のコンテクストがある、と刷り込みを受けた私たちは、いつしか建築家の立てた「論理の網」のなかで語っているのではないか。確かに、設計者が語るように建築について語れば、間違いはないだろう。だが、建築について論理的に正しく語ろうとするその態度が、私たちの自由な語りを阻害している。

レトリックの認識を敷衍させた建築の修辞学は、建築家のコンセプトや敷地のコンテクストをすり抜け、建築家の意図の外で働き出す。それは建築の構成論でありながら、建築を自由に、饒舌に語る際の語り口でもある。それは事後的な認識でもある。事後的であるのだから、事前に用意された網の上を踏み歩いても構わない。多少歩きづらいが、網の下を進むよりかは視界は随分と広いだろう。そうして見えてくるのは、庇の意味のなさであり、消し去られた枠の隙間から漏れる光であり、本来そこにあるはずのスロープの幻である。建築のなかにありながら、誰からも語られることのない、建築の、とある部分。全体の構成を語るうえでは必要のない、装飾的な部分。そこに、美しさが潜んでいる。建築という、元来寡黙な存在の最も静かな部分を語る建築の修辞学を「静かなレトリック」と名づけたい。それは、ある意味では建築表現一般の底にひそむ本質的な仕組みを考察するたよりになるかもしれない。

註

★1──川端康成『雪国』(新潮社、1947)、82頁

★2──佐藤信夫『レトリック認識』(講談社、1992)、18頁

★3──テレンス・ライリー「谷口吉生のミュージアム」『谷口吉生のミュージアム──ニューヨーク近代美術館(MoMA)巡回建築展』(中日新聞社、2005)、36頁

立石遼太郎(たていし・りょうたろう)

1987年大阪生まれ。武蔵野美術大学造形学部建築学科卒業。Akademie der bildenden Künste Wien留学。東京藝術大学大学院美術研究科建築専攻修了。現在、松島潤平建築設計事務所勤務。