「参加型アート」「アール・ブリュット」──コミュニケーションのためのアートと、これからの美術館のかたち

媒介項としてのアール・ブリュット、そしてコミュニティデザイン

山崎──なるほど。アール・ブリュット美術館で作品を観て育った子どもたちがこれからのアートをつくっていく。展示に関係している人たちがそもそもアート分野の人ではないので、これまで美術館のなかったような地域にもアール・ブリュットの美術館が設立されているということもいえそうですね。《もうひとつの美術館》(2001)、《NO-MA》(2004)、《藁工ミュージアム》(2011)、《鞆の津ミュージアム》、《みずのき美術館》(2012)、《はじまりの美術館》(2014)と立て続けに日本でアール・ブリュットの美術館が開館しているのはなぜなのでしょうか。

- 《もうひとつの美術館》外観 編集部撮影

保坂──さまざまな理由があると思いますが、ひとつ言えるのは、アール・ブリュットが、障がい者と健常者をつなぐ媒介項としてうまく機能するということです。一般人も作ることができる工作物が媒介項として入ることでとっつきやすく、かつ非常に優れたものが作られているという点で関心を持ちやすい。それまでは障がい者を含めた共生社会を築きましょうとは言っても、正直なところ、関心を持つきっかけがあまりなかったといえます。パラリンピックはありましたが、あれは主として、視覚障がい者を含む身体障がい者を主体とするものでした。

山崎──福祉がアートに活動の場を広げることで、より多くの人に福祉のことを知ってもらえるという点では、たとえば、授産施設で作られているさまざまな特産品もそうした施設を知るきっかけになります。たまたま手にとったワインやパンがとても美味しく、どこで作られたものか調べることで授産施設の活動を知ることができる。福祉側の人間にとってアール・ブリュット美術館は、障がい者と健常者をつなげるチャンネルのひとつなのかもしれません。

保坂──アートの場合は地域限定、国内限定ではなくワールドワイドにインパクトを与えることができます。そうした意味では確かにチャンネルのひとつではあっても、多様さを持っているのではないでしょうか。

山崎──それは、コミュニティデザインにおけるデザインの重要性とよく似ていますね。アメリカには、かつてオバマ大統領がやっていたような人種間の対立を緩和する「コミュニティ・オーガナイザー」という仕事をはじめ、コミュニティと名の付く仕事はたくさんあるんですが、どれもあまりおしゃれではない(笑)。そうすると良いことをやっている「あの人たち」で片付けられてしまって、一般市民が自分に関わる問題としてみることが難しいのです。それを開いていくためには、デザインによって「美しい」「かっこいい」「おしゃれ」「楽しい」といった感動を喚起し、人々をつなぎ合わせることが必要なのです。福祉分野が福祉分野だけで閉じている状況を打開するために取り込んでいったのがアール・ブリュットだとすれば、アプローチは違いますが、少なくとも福祉分野が使いこなそうとしているアール・ブリュットと、私が行なっている福祉分野におけるコミュニティデザインは目的がとても近いという気がします。

保坂──福祉分野におけるコミュニティデザインというのは、どのようなものなのでしょうか。

- 山崎亮氏

そもそも私は最初、建築・ランドスケープ・都市計画を学ぶなかで、ラスキンに大きな影響を受けました。ラスキンが大切にしていた「生きること」、すなわち「Life」という言葉が頭に残っていたんです。ジョン・ラスキンが建築・都市計画で大きな影響を与えた人物にウィリアム・モリスがいます。モリスが展開したアーツ・アンド・クラフツ運動から、エベネザー・ハワードの田園都市論やバウハウスが派生する。そこから近代都市計画やモダンデザインが発展します。そうした系譜のなかにコミュニティデザインは属しています。

では、福祉分野の歴史はどうなっているか現代から順にさかのぼってみましょう。日本の全国社会福祉協議会に影響を与えたのは、イギリスのCOS(Charity Organization Society、慈善組織協会)です。実は、この1900年のCOS立ち上げの際、約100ポンドを寄付し、副会長も引き受けたのが、ラスキンなんです。さらに、COSとともに起きた運動にアーノルド・トインビーらが行なっていたセツルメント運動があり、そのトインビーがオックスフォード時代、一番前の席でかぶりついて聞いていたのがラスキンの授業でした。トインビーが展開したセツルメント運動や隣保館★2の運営は、ラスキンから大きな影響を受けています。その両方が社会教育・福祉として統合され日本へ入ってきている。

私は前半生の美術批評家としてのラスキンに大きな影響を受け、モリス、モダンデザイン、ポスト・モダンそしてコミュニティデザインへ行き着いた。そこから福祉まできたので、ずいぶん遠くまで来たな、と思っていたところに実はその潮流には再びラスキンがいた。そこに気づいた時、自分たちが学ぶべきなのはセツルメント運動であり、COSのようなインターコミュニティワークなんだと認識しました。福祉の潮流には、ラスキンという美術・建築批評家がいるわけですから、アートやデザインを取り入れるのは実は自然なことなのかもしれませんね。

アール・ブリュットによって、離れていた両者が再び近づくことになった。アール・ブリュットを取り入れることで、ニュー・アート・ヒストリーが完成し、アートの文脈が拡張された。他方、福祉の側からすれば、アートを取り入れることで、全世界とつながることができるということです。

インターローカル=地域と地域の接続

保坂──世界との接続の仕方も、アール・ブリュットは変わっています。アール・ブリュットの作家は、ほとんどのケースにおいて、他者との交流という抽象的な意味でも、遠方へ出るという具体的な意味でも、自分の世界からあまり出ません。あるいは、出られません。それを支えている人たちも作り手の周囲にいる人たちなので基本的にはとてもローカルな環境です。ですが、それがアートという文脈が持っているワールドワイドなネットワークに入り込んでいくと、急に世界とつながるさまがとてもおもしろい。逆に地域限定だからこそ持っている可能性もあると思います。山崎──アール・ブリュット美術館は、全世界に広まること自体を標榜しているわけではないですよね。むしろ、それぞれの場所がローカルであることを突きつめていった結果、世界のいろいろな場所とのつながりが生まれている。そこが素晴らしいですね。

日本の各地で仕事をしていると、地理的にはまったく違う場所同士が、似た問題を抱えていることがあります。たとえば、青森で問題解決に使えたアイデアが、地理的に離れた鹿児島のプロジェクトのヒントになったりする。そうした状況を指して「インターローカル」という言葉をわれわれは使うのですが、アール・ブリュットと世界の接続方法も似ているような気がします。そこに距離的な近さは関係ありませんね。

- 「JAPON」展

(アール・ブリュット・コレクション)

- 「アール・ブリュット・ジャポネ」展

(パリ市立アル・サン・ピエール美術館)

森美術館がインターナショナル・アドバイザリー・コミッティを組織し、海外の美術館とともに企画を立てる、あるいは国際交流基金が入って海外への巡回展が行なわれるということはあっても、国内の美術館ないし美術館関係の組織が独自に海外と連携して海外で展覧会を開くことは稀です。ところが《NO-MA》は軽々と実現してしまった。それはローザンヌの《アール・ブリュット・コレクション》や《アル・サン・ピエール美術館》が《NO-MA》と同じところに関心を寄せていたからでしょう。こうしたローカルとローカルが一気につながるということがいま起きている。

山崎──私たちが「インターローカル」という言葉を使う場合は、日本国内に限定した話だったのですが、アール・ブリュットにおける「インターローカル」は、国内だけでなく世界でも通用しますね。グローバルなプロセスですと、《NO-MA》が滋賀県内で有名になり、日本、アジア、そして世界的に認められ、ようやくヨーロッパへ行き着くという手順を踏むわけですが、そうではなくローカル同士の提案が結びつくことで世界へと出て行くことができる。それはお互いに必要としていたつながりなのでグローバルなプロセスとはまったく異なっていますね。

一方で、日本のこれまでのアール・ブリュット美術館では、地域の人々が美術館に来てくれない、という運営側の悩みがあったようです。その理由として、一つめは美術館であることが地域の人の足を遠のけている可能性がある。それは、美術館という言葉が敷居の高さを持っていて、農家のおじさんが長靴のまま入りづらく、自分たちにはとうていわからないものが置いてあると思ってしまう。二つめはアール・ブリュットが、障がい者アートだと思われてしまっているためです。本当はそうではないレンジを持っているのに、たまたまアール・ブリュットの巨匠には障がい者が多かったため、自分たちとは関係ない人がつくったものが展示されていると思ってしまって、美術館と自分とのつながりを見出せずにいる。こうした課題が、私たちが《はじまりの美術館》の立ち上げに関わるきっかけとなりました。良いコンテンツと良い建築だけではなくて、地域の人たちとつながって彼らが使いこなすという状況をつくるためにstudio-Lに声がかかったわけです。

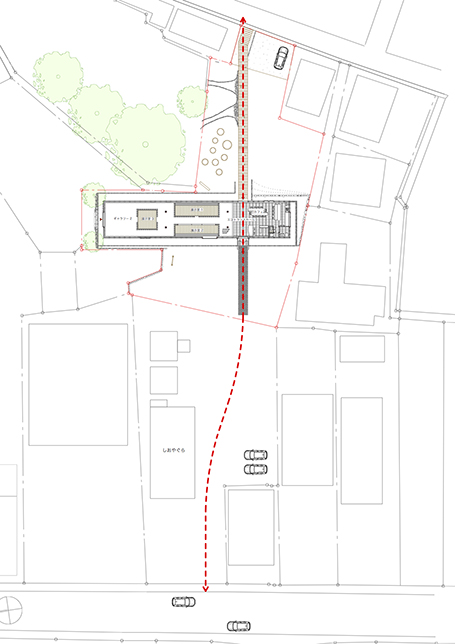

《はじまりの美術館》では、明治時代に建てられた古い蔵を建築家の竹原義仁さんがリノベーションされたのですが、もともとは台所だった場所から館内へと入るようになっています(配置図参照)。人の家におじゃまするような、気軽な感覚で美術館へ入ることができるし、普通のおばちゃんたちが何年も料理を続けることで、プロの料理人でなくても得も言われぬ味をつくり上げることと同じように、アートを身近なものとして見て欲しいという思いがあったからです。

この5月に開館してから、自分たちが参加してつくった美術館だからこそ、自分の美術館だと感じて地元の人たちがたくさん訪れているとのこと。なかには、友人を誘って何度も訪れてくれるおじちゃんがいるそうです。それはこれまでのアール・ブリュットの美術館にはなかったことだと美術館側の方も喜んでいました。そもそもアール・ブリュットは普通の人とアートを結ぶ力を持っているはずです。その力が支えになって私たちもコミュニティデザインがしやすくなるのです。

- 《はじまりの美術館》外観

- 3つの「参加」のかたち

- まちづくり・福祉分野と美術館・教育分野での「ワークショップ」

- 媒介項としてのアール・ブリュット、そしてコミュニティデザイン

- 公共施設としての美術館の役割、インスティテューションの意味を再考する