コンピュテーショナル・デザインと拡張するAI技術

コンピュテーショナル・デザインの展開

──実装可能になったテクノロジー

- 小渕祐介氏

ドミニク・チェン──僕は1999年にUCLAに入りましたが、まさにグレッグ・リンが「ブロッブ・アーキテクチャー」を3DCGソフトの「Maya」を使ってつくっていた頃です。僕はデザイン学部の学生だったので、グレッグ・リンの授業に潜り込んだりもしていました。そこでは実際建てることは考えなくてもよいという大前提があり、コンピュータを使いながらいかに新しい形をつくるかということにみんな熱中していました。また、時を同じくして、ブロッブ的に見える建築を現実でビルドしてしまうザハ・ハディドがスーパースターとして世に出てきてましたね。

小渕──ところが、いまはそうしたコンピュータを使った建築の新しい形への熱意は一旦冷めています。最近の欧米の建築の傾向は、またコンピュータを使わない建築へと向かっています。グローバル社会がもたらす多くの問題、テロや難民の問題、またイギリスのユーロ離脱問題など、政治的・社会的・経済的な問題のほうが深刻であり、コンピュータを使って形の可能性の研究をする意味がだんだんと薄れてきたのがこの10年間ほどでしょうか。先日、ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展を見てきましたが、ディレクターのアレハンドロ・アラヴェナは、これまでの実験的な傾向を否定するようなメッセージを表明していました。

1995年あたりから10年間ほどはいわゆる建築意匠系のコンピュータ・ソフトの「お試し期間」でした。ハリウッドのアニメーション制作に欠かせない「Maya」などを建築のデザイン・ツールとして、どう使えばいいかわからないまま可能性を試したのです。機能的な効果を前提にせず、ナーバス曲線を基本とした一見グニャグニャした変わった形状をつくってみたり、まるで子どもが泥遊びをしているような感じで、とにかく何でもやってみることが否定されませんでした。理論が最初にあってつくられる古典的な形ではなく、ソフトの数学的ロジックをベースに形をルールに従って生成する方法論をつくり出そうとしたのです。それまでは生物学で扱われていた「Morphology(形態論)」を、建築の学問の領域として位置づけがなされていきました。

2007年頃になると、私がいたAAスクールでも、形のもつ可能性を引き出すための実験的なデザインがいろいろな課題を通して試みられました。例えば、形と構造の関係、形とプログラムの関係、形と動線の関係、形と環境の関係などとあらゆる面で「かたち」そのものが機能であると位置づけようとしました。これは、モダニズムの「Form Follows Function」から「Functions Follow Form」と置き換えて、「かたち」があってこそ機能があるという理論です。このように建築におけるコンピュータを使った「かたち」の研究が社会と連動し貢献するために使うべきだという意識が共有されていきました。じつは日本は、お試し期間の過程をスキップしたのが良かったのではないかと思います。いきなり洗練を経た状態のものが入って来て、さらにそれを洗練させていきました。それは日本的な文化であり、日本人が得意なことなのかもしれません。

ドミニク──新国立競技場のデザイン・コンクールで当初一等を取ったザハ・ハディドの案が白紙撤回されましたが、まさに日本は歴史が底抜けているんだなと感じました。「ザハ・ハディドって誰?」「何だ、この気持ち悪い形は」というような残念な意見が一般的だったと思います。小渕さんがおっしゃったような、世界的な建築の潮流があり、ある種の熱気を見聞きしている身としては驚きでした。

小渕──1990年代前半を世代の区切りと考えて、それ以前、コンピュータを使い始める前の建築家は、キューブや球体などの原型をもとにした形態を扱いつつ、そこに機能を与えていく「タイポロジー」で建築を考えていました。そこに、形自体を生成し、条件や関係性によって連続変形させられる「Topology(位相幾何学)」が出てきたのです。ダーシー・トムソンの『On Growth and Form』(Cambridge University Press, 2014)などからの影響もあると思いますが、形は常に進化していく、環境に応じたインタラクションによって最適な形が生まれていくという考え方です。グレッグ・リンたちは、元々はCGのアニメーションソフトの時間軸を設計のパラメーターとして建築をジェネレートする(生み出す)欲求からスタートしました。形のつくり方を一旦白紙に戻し、根本的に形の生成を考えようとしたのです。そうした研究が盛んだったのがUCLAや、コロンビア大学あたりでした。

- ドミニク・チェン氏

僕はUCLAを卒業後に東京へ来ました。僕の軸足のひとつに、インターネットカルチャーがありますが、それとともに出てきたインタラクティブ・メディアにも関心があり『10+1』でも「Architecture的/Archive的」(2005-2006)という連載を書かせていただいていました。その頃、「Processing」というソフトウェアのプロトタイピングをつくるためのプログラミング言語が登場したこともあり、動的な空間をつくるシステムやリアリズムに適応したメディア・アートの作品が多く出てきていたように思います。

小渕──「Processing」を開発したひとりのケイシー・リースさんは元々は建築の出身で、マサチューセッツ工科大学(MIT)でジョン前田さんの学生だった方です。フィジカル・コンピュテーション、体を使いながらコンピュータを考えるというプロジェクトもやっていました。

私自身は、2010年に東大に着任するまでは、AAスクールでマスタープログラムのディレクターをしていまして、そこではグラフィックデザインやメディア・アートなどで試みられていた新しいコミュニケーションの手法を建築に取り入れようとしました。それはドミニクさんが長年研究されているインタラクティブ・メディアと共有するところが多く、それは人びとが受け身であるという古典的な空間的概念ではなく、人びとの活動が環境をつくり出すという発想です。例えば、「レスポンシブ・エンバイロメント」という課題をやっていました。これは環境から情報を得て、レスポンスをして、それを随時フィードバックし、生物的な建築をつくるという研究もしていました。

- 小渕祐介ほか『2025年の建築「七つの予言」』

(日経BP社、2014)

ドミニク──当初、そうした動的なシステムは、建築の世界よりもメディア・アートの世界で面白がられ、評価されたという印象があります。なので、小渕さんの「「生物の力」をそのまま取り入れる新しい建築構法」(『2025年の建築「七つの予言」』(日経BP社、2014、所収)の原稿を拝見して、建築の世界でも動的なシステムを志向する動きがあったのかと心が踊りました。

ようやく最近になって、生命をメタファーとしてではなく、本当の意味で取り込んでいくことが可能になってきたわけですね。10年前はあくまで「インターネット的」なもの、という括弧付きの感じで、部分的に建築に落とし込まれていたり、メタフォリカルなレベルに留まっていたと思います。そこに技術が追い付いてきて、システムとして実装できるようになっています。例えば、MITメディアラボのタンジブルメディア・グループ「BioLogic」は、納豆菌を使って自律的に動く服をつくっています。研究者たちも、大きなデータ量を旧来のスパコンを使わずとも自分たちの研究環境で処理できるようになってきました。

小渕──2000年頃は、コンピュータでレンダリングをちょっとやろうとしてもすごく時間が掛かり、ボタンを押してから1日待ってやっと何かできるという時代でした。私も安い中古のコンピュータを30台くらい買ってきて、それらを全部つないで自分でスパコンのようなものをつくりました。いまでは皆さんが使っているコンピュータより遥かに性能が低いものですが(笑)。

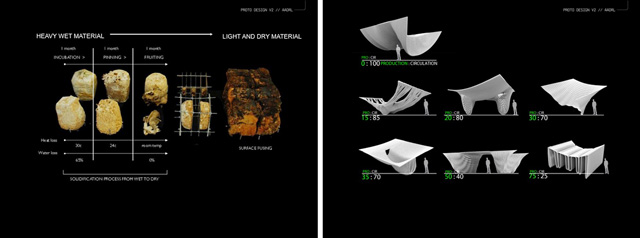

「生物の力」をそのまま取り入れる新しい建築構法プロジェクトの話を少ししますと、これは2008年にAAスクールで行なったキノコ菌を使って建築を「そだてる」発想をもとにした研究です。簡単に説明すると、キノコ栽培ではキノコ菌が育つのに必要な下地としてよく藁が使われて、栽培の過程でキノコ菌がその藁を固める性質があります。固まった藁は農業生産の副産物としてゴミとなってしまうのだけど、この固まった藁はじつは軽くて硬くて燃えないし、防水性もあり、そして、土に還せば肥料にもなるといった、ローテックなスマート素材なのです。

- EVOCATIVE Designでつくられたキノコ菌が固めた藁のブロック

http://www.ecovativedesign.com

これらの研究は当時はまだ基礎的な段階でしたが、最近ではいろいろな分野で活用され始めています。そこで、キノコ栽培を施工方法として考え、キノコ菌で藁を固めてつくる仮設建築、また建築が解体されてゴミとなったときにそれが土壌を豊かにする肥料になることで、農業生産と建築構法を一体化することを目指しました。設計のデザインはコンピュータを使ってカテナリー曲線のシミュレーションをして形状を決めながら構造解析と連動して動線やプログラムの配置を行なう、サイバネティック・デザインというデザイン手法を提案しました。これはいま私が東大で行なっているサイバネティック・アーバニズム研究の始まりです。サイバネティック・アーバニズムの趣旨は建築を単体または生産過程の終着点とみなすのではなく、自然界で素材が絶えず形を変えて存在するように、建築も素材の循環過程の一環としてあるという位置づけです。

- 左=柔らかい材料が固くなるまでのダイアグラム

右=藁の束を使った形のシミュレーション

- キノコ収穫後の仮設パビリオン案。キノコ菌が育つことによって固まった米藁のロープのパビリオン

- キノコ栽培所のデザイン案。米藁のロープの柔軟性を応用した形状に育つキノコの栽培所

Professors: Yusuke Obuchi, Robert Stuart-Smith

Students: Bo Thamwiset, Junjie Zeng, Walee Phiriyaphongsak, Xin Guo

Image Credit: Architectural Association, Design Research Lab(以上5点)

ドミニク──昔は1億円以上していたシリコングラフィックスのワークステーションが、eBayで500ドルくらいで売られている時代です(笑)。いまはこれまでのコンセプチュアルな、理論的なフレームワークが後退し、いかに実際の物やシステムをベースに話すかということが前面化してきています。MITメディアラボでも、初代所長のニコラス・ネグロポンテいわくの「Demo or Die」から、伊藤穰一さんいわくの「Deploy or Die」に変わってきています。デモではなく社会実装をしないと研究も死ぬ、というわけですね。また、ファブ系のムーブメントとしても、「How to Make(Almost)Anything」から、バイオテックと結びついて「How to Grow(Almost)Anything」というグループが生まれています。とにかくいま使えるもので「動く物」をつくることが至上命題になってきていますね。

- コンピュテーショナル・デザインの展開——実装可能になったテクノロジー

- フランク・ゲーリー、ノーマン・フォスターによる開発

- 日本に馴染まない思考

- AI技術の拡張とリアリティ

- ノイズを持った情報環境、都市空間の生成

- スペキュラティブな教育