家具、この動くもの──ペリアン/ル・コルビュジエ《住宅のインテリア設備》(1928-29)

シャルロット・ペリアンは1903年10月24日パリに生まれ、1999年10月27日パリで逝去した。

「ル・コルビュジエの家具デザイナー」といって思い浮かぶのはペリアンであり、ペリアンといえばル・コルビュジエのデザイナーである。それゆえか、彼女の回顧展がはじめて開催されたのはようやく1985年、パリ装飾芸術美術館においてのことである。長命を保った彼女である。戦前の10年にわたるル・コルビュジエ/ピエール・ジャンヌレとの協働の後も、日本での活動、戦後のマルセイユのユニテ・ダビタシオンへの協力、ジャン・プルーヴェとの協働などなど、その後の仕事も数多い。近年、モノグラフも陸続と出版されておりアーサー・リュエグのCharlotte Perriand. Livre de bord(Birkhauser, 2004)のような重要な研究をはじめとして、2005年にはポンピドゥ・センターにて大規模な回顧展(カタログCharlotte Perriand, cat. d'expo., Éd. du Centre Pompidou, 2005)が開催され、また後半生のパートナーであったジャック・バルサックの浩瀚な二冊の書物Charlotte Perriand. Un art d'habiter 1903-1959(Éd. Norma, 2005)とCharlotte Perriand et le Japon(Éd. Norma, 2008)が出版された。そして死の前年に刊行された『シャルロット・ペリアン自伝』(Une vie de création, 1998)は、彼女の人生全体を包み込んでいる。つまりは、「ル・コルビュジエの家具デザイナー」としてではなく、一人の作家として、ペリアンを再評価する動向があらわれている。

ペリアンの仕事は、ル・コルビュジエが1925年のエスプリ・ヌーヴォー館で示したテーゼ「収納棚(カジエ=casier)、椅子、机」を洗練・具体化することだった。マルセル・ブロイヤーとウォルター・グロピウスによって先鞭をつけられていた「スチール・パイプ家具」という当時のデザイン潮流に棹さしながらも(実際スチール・パイプはドイツのコピーにすぎないという皮相な批判もあった)、「ル・コルビュジエ/ピエール・ジャンヌレ/シャルロット・ペリアン」この三つの署名の下に実現した「収納棚、椅子、机」のデザインには、新しいコンセプトが加えられている。可動性・可変性である。

では、最後に「棚」は? ル・コルビュジエの三位一体「収納棚、椅子、机」のうち、もっとも重要な「棚」が残っている。1928年のうちに椅子と机については結論をえたペリアンは、最後に「棚」に着手した。もはや多言は要さないだろう。動く棚とは、つまり可動間仕切、スクリーン、としての棚である。

「自由な平面。明確な機能をもった単位、つまり「休息、食事、衛生」。それらが通じる居間には「楽しみ、仕事、空間」。居間の分離は、工場生産されたさまざまなタイプの可動棚という要素によって構成される。これらの棚は上下に重ねたり左右に並べることができ、必要に応じて単位を全体的にあるいは部分的に閉じる間仕切となる」。

「木か金属か?」には、動かせるもの、動くものとしてのペリアン/ル・コルビュジエの家具のコンセプトが明瞭に表われている。しかし、リュエグが指摘しているように、ル・コルビュジエは家具については、とくに材料の面で保守的な傾向があり、ラディカルな近代化を望まなかったのにたいし、ペリアンは、ル・コルビュジエよりも純粋主義(puriste)だった。ペリアンがスチールで考案した棚も、ル・コルビュジエは実際には木製で施工した。この時代のペリアンのスチールへの執着は(日本滞在時の彼女の竹への関心の高さをみれば、あるいは彼女の資質だろうか)、しかしそれ自体ひとつのコンセプトでもあった。それはスチールゆえの可塑性──「動くこと」「変ること」──へのオブセッションと通底していたのだった。

坂倉の家具へのペリアンの影響を語るのは難しい。というのも坂倉が継続的に家具のデザインを手掛けるようになるのが戦後、40年代後半からのことであり、それも木製を主とした。少なくとも二人がともに働いた時期にペリアンが手掛けていたようなスチール・パイプ家具の直接的な反映を認めがたい。そして、50年代に登場する座面中央がゆるやかにたわんだ扁円形の椅子のしなやかさは、あきらかに坂倉独自のヴォキャブラリーだからだ。

ペリアンの日本に対する影響は、彼女の立場が日本の工芸技術指導という公式のものであっただけに、もう少し潜在的なレヴェルにあったのではないかと思われる。ただ民藝運動、とくにペリアンの日本滞在中の視察に随行した柳宗理に、ペリアンのはっきりとした影響を認めるのがジャック・バルサックの『シャルロット・ペリアンと日本』である。この本に掲げられた、ペリアンと柳の作品三題の写真をみれば、インテリアとは一本の閉じた線の豊かなヴァリエーションなのだと思い知らされる。一方で、同書に掲載された滞在中の日記、スケッチ、写真などにわたる詳細なドキュメンテーションと、バルサックによるその綿密な記述を前にした時、ペリアンに対する日本の影響を簡単に要約することもためらわれる。建築史的文脈(あるいはル・コルビュジエ圏)のなかにあるペリアン/坂倉のあいだに(あるいは後に)柳を置いてみることで、逆に日本の家具デザイン史のなかにペリアンと坂倉をふさわしく位置づける糸口があるかもしれない。

「ル・コルビュジエの家具デザイナー」といって思い浮かぶのはペリアンであり、ペリアンといえばル・コルビュジエのデザイナーである。それゆえか、彼女の回顧展がはじめて開催されたのはようやく1985年、パリ装飾芸術美術館においてのことである。長命を保った彼女である。戦前の10年にわたるル・コルビュジエ/ピエール・ジャンヌレとの協働の後も、日本での活動、戦後のマルセイユのユニテ・ダビタシオンへの協力、ジャン・プルーヴェとの協働などなど、その後の仕事も数多い。近年、モノグラフも陸続と出版されておりアーサー・リュエグのCharlotte Perriand. Livre de bord(Birkhauser, 2004)のような重要な研究をはじめとして、2005年にはポンピドゥ・センターにて大規模な回顧展(カタログCharlotte Perriand, cat. d'expo., Éd. du Centre Pompidou, 2005)が開催され、また後半生のパートナーであったジャック・バルサックの浩瀚な二冊の書物Charlotte Perriand. Un art d'habiter 1903-1959(Éd. Norma, 2005)とCharlotte Perriand et le Japon(Éd. Norma, 2008)が出版された。そして死の前年に刊行された『シャルロット・ペリアン自伝』(Une vie de création, 1998)は、彼女の人生全体を包み込んでいる。つまりは、「ル・コルビュジエの家具デザイナー」としてではなく、一人の作家として、ペリアンを再評価する動向があらわれている。

スチール・パイプと「動く」こと

しかし、そのキャリアはやはりル・コルビュジエとともにはじまる。ペリアンは1927年のサロン・ドートンヌに出品した《屋根裏のバー》で、一躍デザイン界の注目を集めるのだが、依然アール・デコの圏内にいた。その彼女を一気にモダニズムへと引き寄せたのがル・コルビュジエの『建築をめざして』と『今日の装飾芸術』に衝撃である。サロン・ドートンヌも終わらぬうちに、ペリアンは自らル・コルビュジエ/ピエール・ジャンヌレのアトリエの門を叩いた。ペリアン24歳、ル・コルビュジエ40歳のことである。ペリアンの仕事は、ル・コルビュジエが1925年のエスプリ・ヌーヴォー館で示したテーゼ「収納棚(カジエ=casier)、椅子、机」を洗練・具体化することだった。マルセル・ブロイヤーとウォルター・グロピウスによって先鞭をつけられていた「スチール・パイプ家具」という当時のデザイン潮流に棹さしながらも(実際スチール・パイプはドイツのコピーにすぎないという皮相な批判もあった)、「ル・コルビュジエ/ピエール・ジャンヌレ/シャルロット・ペリアン」この三つの署名の下に実現した「収納棚、椅子、机」のデザインには、新しいコンセプトが加えられている。可動性・可変性である。

- 1──シャルロット・ペリアン《伸縮自在テーブルと回転式椅子》(1927、ポンピドゥ・センター所蔵)

Charlotte Perriand, Table extensible avec fauteuil tournant, 1927, Centre Pompidou, Mnam-Cci.

引用出展=Charlotte Perriand, cat. d'expo., Éd. du Centre Pompidou, 2005.

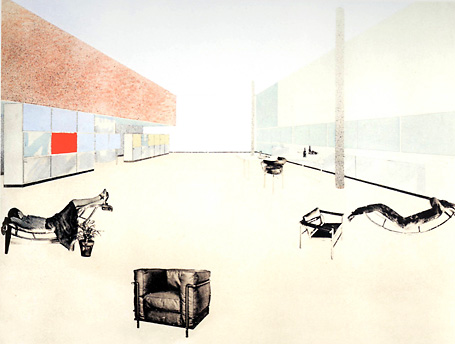

- 2──ル・コルビュジエ、ピエール・ジャンヌレ、シャルロット・ペリアンによってサロン・ドートンヌにて発表された「《住宅のインテリア設備》計画のためのフォトモンタージュ」(1929、ル・コルビュジエ財団所蔵)。手前真ん中が《グラン・コンフォール》。左右両脇の二つが《シェズ・ロング》、左に寝そべるのはペリアン本人で写真はジャンヌレが撮影した。右の《シェズ・ロング》の左脇にあるのが《ドシエ・バスキュラン》。一番奥が《回転式椅子》。

Charlotte Perriand, photomontage pour le projet du stand l'Équipement intérieur d'une habitation, présenté par Le Corbusier, Pierre Jeanneret et Charlotte Perriand au Salon d'automne, 1929. FLC L1-20-16.

出展=Jacques Barsac, Charlotte Perriand. Un art d'habiter, 1903-1959, Éd. NORMA, 2005.

家具のためのマニフェスト

スライドする天板、動く背もたれ、弧を描くフレーム、そしてクッション・バスケット。これらはスチール・パイプという新素材、その可塑性によって可能となった。1929年イギリスの雑誌『ザ・スタジオ(The Studio)』1月号に掲載された金属製家具を批判する記事に応えるかたちで、ペリアンははじめて自身の署名でマニフェストを発表することになる。同誌4月号に掲載された「木か金属か?」である。この記事ではじめて、《ロング・シェズ》、《グラン・コンフォール》が写真とともにメディアに発表され、この数カ月後に、上に述べた一連の「収納棚、椅子、机」を含む《住宅のインテリア設備》がサロン・ドートンヌに発表されることになる。つまりペリアンのこのテクストは、『建築をめざして』が住宅建築にとってそうであったように、ペリアン(そしてル・コルビュジエ)による家具デザインのためのマニフェストである。そのなかでペリアンは、家具にとっての金属を、建築にとってのセメントになぞらえて、これを「革命」だと謳う。ペリアンは家具(meuble)の語源、ラテン語のmobilisの原義、つまり「場所を移すこと」にまで遡り「動かせるもの」としての椅子と机だけが家具のカテゴリーに妥当すると主張するのだ。そして「移動」だけにとどまらず、机、椅子そのものに動く機構を組み込んだのだ。では、最後に「棚」は? ル・コルビュジエの三位一体「収納棚、椅子、机」のうち、もっとも重要な「棚」が残っている。1928年のうちに椅子と机については結論をえたペリアンは、最後に「棚」に着手した。もはや多言は要さないだろう。動く棚とは、つまり可動間仕切、スクリーン、としての棚である。

「自由な平面。明確な機能をもった単位、つまり「休息、食事、衛生」。それらが通じる居間には「楽しみ、仕事、空間」。居間の分離は、工場生産されたさまざまなタイプの可動棚という要素によって構成される。これらの棚は上下に重ねたり左右に並べることができ、必要に応じて単位を全体的にあるいは部分的に閉じる間仕切となる」。

「木か金属か?」には、動かせるもの、動くものとしてのペリアン/ル・コルビュジエの家具のコンセプトが明瞭に表われている。しかし、リュエグが指摘しているように、ル・コルビュジエは家具については、とくに材料の面で保守的な傾向があり、ラディカルな近代化を望まなかったのにたいし、ペリアンは、ル・コルビュジエよりも純粋主義(puriste)だった。ペリアンがスチールで考案した棚も、ル・コルビュジエは実際には木製で施工した。この時代のペリアンのスチールへの執着は(日本滞在時の彼女の竹への関心の高さをみれば、あるいは彼女の資質だろうか)、しかしそれ自体ひとつのコンセプトでもあった。それはスチールゆえの可塑性──「動くこと」「変ること」──へのオブセッションと通底していたのだった。

- 3──トーネット社による「ル・コルビュジエ/ジャンヌレ/ペリアン」モデルのカタログ(1930、シャルロット・ペリアン・アーカイブ所蔵)。下段左ページの左上B301が《ドシエ・バスキュラン》、その他の3点(B302, 3030, 304)が《回転式椅子》。右ページの下、B.306が《シェズ・ロング》。

Catalogue Thonet présentant les modéles Le Corbusier-Jeanneret-Perriand, 1930, AChP.

図版出展=Jacques Barsac, ibid.

ペリアンと日本

トーネット社によって商品化されることになった「収納棚、椅子、机」の三点セットだが(その際に、ペリアン一人の作品である《回転式椅子》も「ル・コルビュジエ/ジャンヌレ/ペリアン」モデル・コレクションに加えられた)、広く受け容れられることはなかった。ル・コルビュジエ自身、公共建築にはトーネット社の曲木チェアを採用し、「収納棚、椅子、机」はごく限られた個人のクライアント向けのものとした。その理由のひとつには、ル・コルビュジエが当初、棚、椅子、机のばら売りを嫌ったという理由もある。しかし結局はこれらの品が高級品であり、購買層として一部のエリートしか存在しなかったのが最大の理由である。結果的に、ペリアンが実現した《グラン・コンフォール》の単純な直線と《シェズ・ロング》の複雑な曲線によって──ゆるやかに──バウハウス以来のスチール・パイプ椅子の潮流がフランスにおいてはいったんは閉じられることとなった。その後、30年代末頃からペリアン自身、木製の家具を手掛けてゆくこととなる。その過程で、彼女の日本滞在が重要な画期となったことは間違いない。彼女を日本へ招聘したのは、1931年から36年のあいだル・コルビュジエの下でともに働いた──なによりスキー仲間だった──坂倉準三だった。坂倉の家具へのペリアンの影響を語るのは難しい。というのも坂倉が継続的に家具のデザインを手掛けるようになるのが戦後、40年代後半からのことであり、それも木製を主とした。少なくとも二人がともに働いた時期にペリアンが手掛けていたようなスチール・パイプ家具の直接的な反映を認めがたい。そして、50年代に登場する座面中央がゆるやかにたわんだ扁円形の椅子のしなやかさは、あきらかに坂倉独自のヴォキャブラリーだからだ。

ペリアンの日本に対する影響は、彼女の立場が日本の工芸技術指導という公式のものであっただけに、もう少し潜在的なレヴェルにあったのではないかと思われる。ただ民藝運動、とくにペリアンの日本滞在中の視察に随行した柳宗理に、ペリアンのはっきりとした影響を認めるのがジャック・バルサックの『シャルロット・ペリアンと日本』である。この本に掲げられた、ペリアンと柳の作品三題の写真をみれば、インテリアとは一本の閉じた線の豊かなヴァリエーションなのだと思い知らされる。一方で、同書に掲載された滞在中の日記、スケッチ、写真などにわたる詳細なドキュメンテーションと、バルサックによるその綿密な記述を前にした時、ペリアンに対する日本の影響を簡単に要約することもためらわれる。建築史的文脈(あるいはル・コルビュジエ圏)のなかにあるペリアン/坂倉のあいだに(あるいは後に)柳を置いてみることで、逆に日本の家具デザイン史のなかにペリアンと坂倉をふさわしく位置づける糸口があるかもしれない。

- 4──ジャック・バルサックによる、ペリアン(左)と柳宗理(右)の対照ページ(部分)

図版出展:Jacques Barsac, Charlotte Perriand et le Japon, Éd. NORMA, 2008.

とだ・じょう

1976年生まれ。日仏近代建築史・庭園史。博士(工学)・東京大学大学院研究生。翻訳=クロード・パラン『斜めにのびる建築──クロード・パランの建築原理』。共訳=エイドリアン・フォーティー『言葉と建築──語彙体系としてのモダニズム』ほか。