【第5回】[インタヴュー]新しい「まちデザイン」を考える 5──創造都市論の現在

- 佐々木雅幸氏(中)、乾久美子氏(左)、太田浩史氏(右)

創造都市論の現在

太田浩史────今回は「創造都市」をキーワードにいろいろなお話を伺いたいと思っています。私は設計をやっていて、基本的にハードをつくる側の人間だったんですが、都市再生の事例を研究するようになり、どのようにハードをまちづくりの動きや産業と結びつけるかが関心事になってきました。ハードとソフトというのは乱暴な言い方だとは思いますが、ピクニック活動をしていても、その2つをどう橋渡しをするかが大事だと思っています。例えば行政の担当課で言いましても、都市再生は都市整備課や住宅課や土木課だけではなく、文化政策や教育などと連動しないと上手くいきません。前回の富山市でも、ライトレール(LRT)、「グランドプラザ」というハード整備を行いつつも、そのデリバリーについて豊かな実践がありましたから、この連載を読んで下さる方には私達の意識もある程度共有されているかと思います。さて、今回の「創造都市」についての議論は満を持しての回と言えます。どのまちでもできる、ということではないと思いますが、佐々木先生がこれまでご覧になってきた他領域とうまく絡められたおもしろい都市整備の事例や、それが日本の都市にどう活かせるかを伺いたいと思っています。

まず、創造都市についての議論は近年いろんなところで耳にするようになっていますが、その浸透の様子についてどう思われていますか。

佐々木雅幸──拙著『創造都市への挑戦──産業と文化の息づく街へ』という本が最近文庫版になりましたが、10年ほど前に出版したものです。ここ数十年の経済の大きなトレンドとして、グローバリゼーションと知識情報経済化がありました。現在ではその状況を「創造経済」とも言い換えられます。製造業系の企業が集まって産業を形成するのではなく、創造活動をグローバルに展開させることへと都市のあり方が変わってきています。そのプロセスが20世紀から21世紀への転換点にあたり進行しており、対応を誤ると都市は衰退していきますし、うまく方向性を捉えていけば大きな被害に遭わなくて済みます。そのプロセス自体が私の関心事です。

- ◉佐々木雅幸『創造都市への挑戦

──産業と文化の息づく街へ』

(岩波書店、2012)

創造都市論は巨大都市だけが対象なのではなく、都市の規模を問わないという普遍性がありますし、文化的多様性をベースにしているので、さまざまなモデルが可能です。その意味では複雑系であるとも言えます。大も中も小もあり、それらが共生することで全体系が保持されます。ですが、やはりその時に各都市に固有の核がないとうまくいきません。それは産業でも文化でもアートでもいい。つまり大量生産大量消費、トップダウンの階層的な世界から、水平的なあり方に変わってくるということです。たとえばエネルギーについて言えば、大規模集中型の施設から遠距離を高圧で電力を大都市に送るのではなく、スマートグリッドで分散型にしていくことにも繋がります。つまり、中央集権的組織にはエネルギー供給体制と軍隊とが大きな要素でしたが、エネルギーのあり方が変わると都市のあり方も変わるだろうと思っています。9.11でグローバル・シティへの最初の物理的な一撃があり、2008年にはリーマン・ショックによる経済的打撃が加わり、確実に時代の変わり目であると言えます。みんなが新しいものを求めていますが、創造都市という概念は多くの人が共有できます。『創造都市への挑戦』は9.11の前に出版されて、リーマン・ショックの後に文庫化されたのですが、この10年間、読者がずっといてくださったということです。

世界の動きとしても、ユネスコの「創造都市ネットワーク(Creative Cities Network)」というプロジェクトがあり、現在では世界で34都市がメンバーになっています。ニューヨークやロンドンなどの大都市をメンバーに入れると影響が大きすぎるので、最初は個性的な中小都市を入れて世界のバランスを取るということが意図されました。僕もその研究をしている段階で日本の都市から相談を受け、申請のお手伝いもしました。その後、途上国に影響力がある機関であるアンクタッド(UNCTAD、国際連合貿易開発会議)が2008年と2010年に「クリエイティブ・エコノミー・レポート」を提出しました。それ以降、「創造経済(クリエイティブ・エコノミー)」と「創造都市(クリエイティブ・シティ)」というふたつの概念がセットで途上国にも入っていきました。インドネシアやタイでも非常に関心が高まっています。今や、それらの概念は欧米先進国の脱工業化の流れのなかで言われているだけではなく、途上国のこれからを考える上で重要なものとなっています。

日本における創造都市の土壌

佐々木──日本の都市はハード先行、国交省系統の事業として進められてきました。創造都市には文化芸術政策が必須なので、あえて文化庁へ気長に働きかけ、最近小さなプロジェクトが生まれました。本の最後にも書いていますが、今年2月4日に「創造都市ネットワーク日本」をつくるための集まりを持つことができました。そして、来年1月に横浜で設立会議をやろうと準備している段階です。創造都市としての実績がある横浜、金沢、神戸がネットワークの中心にある方がよいと考え、その関係者に集まって準備をすすめてもらっています。金沢は2001年に経済同友会が「金沢創造都市会議」を始め、横浜は2004年に中田宏前市長が「創造都市推進課」を創設し、神戸市は震災復興10年を機に「文化創生都市宣言」を行ないました。その後、札幌、浜松、仙台などいくつかの都市で動きがありました。先ほどのユネスコの「創造都市ネットワーク」には、金沢、神戸、名古屋がすでにメンバーになっています。

さらにその流れをより小規模の都市や農村へ展開し、「創造農村」という流れを作りたいと思っています。9月21日には「創造都市政策セミナー」を山形県鶴岡市で開き、10月28日には篠山市で「創造農村フォーラム」を開きます。

太田────なぜ鶴岡なのでしょうか。

佐々木──この創造農村という流れは、本を出した時に長野県の木曽福島(現在では木曽町)の町長から、自らの農村に応用してやってみたいという話がありました。また、北海道の東川、兵庫県の篠山といった自治体も、中核都市や政令指定都市のような大規模な創造都市ではなく、あえて創造農村の時代であることを発信していきたいとのことでした。

鶴岡はユネスコの「創造都市ネットワーク」に加盟してみたいというチャレンジングなまちです。私が主宰するNPOが文化庁の文化芸術創造都市推進事業を受託して「創造都市政策セミナー」を開催していて、創造都市ネットワーク日本の会議とセットにして開いてきました。これまでは横浜や神戸で開催しましたが、今回初めて大都市圏を離れます。東北地方ですから、テーマは「震災復興と文化芸術」で、パネリストは岩手県・大槌町でひょっこりひょうたん塾をやっている佐々木健さん、阪神・淡路大震災の時に立ち上がったアートエイド神戸の東北版であるアーツエイド東北の志賀野桂一さん、それから地元・鶴岡のイタリアン「アル・ケッチァーノ」のオーナーシェフ奥田政行さんです。奥田さんはカリスマ・シェフで、イタリアのスローフード協会国際本部大会でファイナルに出場するような人で、最近、朝日新聞の「be」面にも登場していますが、地元の野菜を使ってレストランを経営しています。これまで市場に出回らないような地元の在来野菜の個性を活かした新しい料理で蘇らせ、農家にそれをつくる勇気を与えています。食と農の融合したガストロノミーでユネスコ創造都市に申請しようということになり、私も応援しています。

太田────私はいろんなまちへ行く機会があり、タウン誌のようなものをよく見るのですが、10年前に鶴岡で見た雑誌が一番デザインのクオリティが高いと思いました。今はあるのかどうかわからないのですが。

佐々木──鶴岡には江戸時代の庄内藩の城下町以来の文化的集積があります。また映画祭「鶴岡・食の国際映画祭」もやっていますね。

太田────日本の都市はもともと文化的な蓄積もありますから、創造都市の議論は比較的受け入れられやすい土壌があると思いますがどうでしょうか。

佐々木──地方や農村部には、職人的ものづくりやこだわりの農業があるからこそ受け入れられると思います。今治にはタオル美術館がありますね。すでに量産型で世界と競争することはできないので、こだわってデザインや風合いなどを求める方向へ向かっています。他の領域でも、日本はそういった方向へ向かうしかないし、また向かうことが可能だと思います。高度成長期、大量生産の時代にはそのことが後景に退いていました。量産型に変えられた産業もありますが、生き残った職人的ものづくりと結びついた生活文化や伝統文化があります。ただ、伝統そのままでは難しく、そこに新しい光を当てることが必要で、現代アートによる衝撃を与えれば蘇るのです。今、日本社会は衰退しているように見えますが、再生のポイントはそこにあると思います。

太田────佐々木先生はいろんなまちでお話をされていますが、最初に反応するのは行政ですか。それとも商工会のような団体なのでしょうか。

佐々木──私の話は、伝統的な都市計画をやってきているようなハード型の人たちにはほとんど理解されませんでした。最初に評価してくれたのは作家の井上ひさしさんで、ボローニャの研究がよかったと言ってくれました。つまり、建物や景観の保存と、職人的ものづくりと、大学都市など、都市の全体性を本格的に書いていることを評価してくれました。私の本はアーティストやものをつくる人にはわかってもらえますね。そして、資生堂の福原義春さんとか、フェリシモの矢崎和彦さんなど、文化資本の経営に関心がある人、それが日本の生きる道だと考えている人たちが、市長や行政を説得してくれます。

太田────そのまちの本当の地力が表われるところですね。また逆に、豊かな文化が息づいているまちにはそういう人がいるとも言えます。

佐々木──現にそういった土壌がある場合もありますし、土壌がないまちでも、ひとりやふたり強い思いがある人がいたり、記憶さえ残っていれば可能性はあると思います。宮崎県の延岡市は企業城下町ですが、その中心企業である旭化成には、私の大学の先輩がいました。イタリアが大好きで、オペラに関心があった人です。日本の経営者にもオペラが好きな人は多かったと思いますが、オペラは本来「創造的仕事」という意味です。

今、若者に仕事がないと言われていますが、雇用があればよい、給料が高ければよいということではありません。ベルトコンベアの前で働く人材を確保することも雇用と称しますが、そういった雇用をあてがうような発想では、人はどんどん離れていきます。若者たちは何か生きがいを持って働きたい、社会と関わりたい、エンゲージメントしたい、柔らかい組織で働きたいと思っているわけです。「フル・エンゲージメント・ソサエティ、全員参画型社会」ということもモチーフにしています。

太田────佐々木先生の都市や創造性に対する情熱や思いには、個人史的な出来事や理由があったのでしょうか。

佐々木──私がこれまで住んできた場所や留学先の影響は大きいと思います。生まれたのは名古屋の大須という商店街で、賑わいの盛衰を見てきました。まちはいろいろな人が出入りし、出来事が起きることで創造的なものが生まれてくるのです。大学は東大紛争で入試がなかった時代で、京都大学へ進学しました。京都に出て思ったのは、まちがレベルの高い文化資本とアートに囲まれているということです。その後、1985年からは金沢大学に勤めました。金沢では、京都とはまた違った意味で職人的ものづくりに触れることができました。京都は最初から庶民がつくったまちというよりは、権力者によってつくられたまちで、ある意味では息苦しく、職人の世界も垂直的な縦社会です。一方金沢は、江戸時代に前田家が武力で競う道を捨てて文化でまちを治めようとしたことが幸いし、権力構造が弱いのです。そして、現代でも経済人や伝統的な職人のなかにひとつの共有する文化的なアイデンティティが土壌としてあります。たまたま僕が金沢に15年いた間、山出保さんという5期20年間続けた名市長が出まして、文化をベースにしたバランスのとれた市政を行なっていました。行政に対して、時には批判を、時にはアドバイスをするという繰り返しのなかで都市の本質とは何かを考え、固有の文化的アイデンティティ、文化資本が必要だと考えるようになりました。これがないと都市の格が低くなってしまい、規模が大きくても尊敬を得ることができません。今の大阪が危ないのはそこだと思います。

その後、留学するチャンスがあり、グローバル・シティを研究したかったので友人がいたニューヨークへ行くか、師事していた宮本憲一先生が「金沢とボローニャが似ている」という話をしていたこともあってボローニャへ行くかという選択肢がありました。ニューヨークでは普通の都市研究はできるだろうけれど、なかなかオリジナルな研究になりません。そこで、イタリア語ということもあり、ライバルが少ないだろうということでイタリアへ行くことにしました(笑)。1年間住んでみると、ワインも食べ物もおいしくて、オペラもあり、都市の大きさがほどよいヒューマンスケールです。イタリアはまちの中心に政治的討論をするような公共空間としての広場がありますが、ボローニャで言えばマッジョーレ広場です。そのすぐ近くに住んでいたのですが、市庁舎があり、ドゥオーモ(まちの中心の教会)があり、市場があり、小さい頃に住んでいた大須の賑わいのようでした。

- ボローニャの街並み

太田────都市計画家の石川栄耀は、第二次世界大戦後の東京の復興計画をやっていますが、その前は名古屋の都市計画をやっていて、大須の「ふれあい広場」の設計に関わっていたと言われています。盛り場論のベース、広場論の原型としての大須の存在というのは大変興味深いですね。

佐々木──今は見事に再生されていますが、もともと大須は浅草のように観音様があり、大衆演劇の劇場があって、大道芸人やガマの油売がいて、というような風景で、私は小学校中学校の行き帰りに見ていました。それはヨーロッパの中心広場に大道芸人がいるのと近いものでした。私は演劇が大好きなんです。演じられることの始まりは、ギリシャ時代、詩人が広場で詩をつくって詠んでいましたが、そのうちに詩作をする人と読む人が分かれ、演じる人が出てきます。つまり広場から演劇というものが始まったわけです。

周縁地域から始まる革命

太田────お話を伺っていて思い起こしたのは、1968年にフランス五月革命があり、その「五月革命の子ども」とも呼ばれたジャック・ラングという人物です。彼が象徴的に文化政策を変え、地方分権を促しました。彼が達成したことは創造都市論の源流のひとつですね。佐々木──そうですね。ジャック・ラングが政界に登場し文化政策の中心人物となったのは、フランス北部の地方都市ナンシーで「Festival du Monde」を設立、プロデュースしてきたことがきっかけです。フランスでは、アンドレ・マルローが文化大臣をしていた頃は教養主義的文化政策でパリ一極集中でした。地方が衰退してしまうということで各地域圏に一館ずつ演劇や音楽の演奏会などが行なえる「文化の家」を展開しようとしましたが、やはりトップダウン型の施すような文化でした。それに対して、ジャック・ラングはミッテラン大統領の時に文化大臣を2度務めていますが、まさに文化の地方化・民主化のモデルをつくっていきました。

そのような文化政策の転換点はボローニャにもありました。ボローニャには世界最古の大学であるボローニャ大学があり、そこは学問の権威であり、学者中心の文化政策が行なわれていました。しかし、1960年代後半の五月革命の流れがあってヨーロッパの文化政策が変わったのです。

そのジャック・ラングの活躍したナンシーと金沢は姉妹都市です。それが縁で、山出保市長はナンシーの市長と仲よくなり、2008年に日仏自治体交流会議を始めました。これは今でも続いていて、つい最近もシャルトルというまちで第3回目の会議が開催され、日本の自治体の市長が出席しています。日本の自治体では、他に新潟とナントが姉妹都市で、篠田昭市長が熱心に取り組んでいます。また、高松はトゥールと姉妹都市で、次の日仏自治体交流会議は高松で開かれるそうです。また、最近の話ですが、オランド政権の元で首相になったジョン=マルク・エローは39歳の時にナントの市長に就き、さまざまな文化政策を展開してきました。そういった文化政策がフランス全土に広がる機運があります。

太田────私がジャック・ラングのことを学んだのは、ロワイヤル・ド・リュクス(Royal de Luxe)の背景を研究していた時でした。ジャン=リュック・クールクーという人が中心人物なのですが、彼は若い頃にエクサンプロヴァンスの演劇祭に出没し、実験的なことをやったりして、段々とパフォーマンスを憶えていったようです。五月革命を準備したとも言われるギー・ドゥボールのスペクタクル批判がありましたが、それを踏まえてなのか「スペクタクル・ヴィヴァン=生きたスペクタクル」、つまりぱパフォーミング・アーツがフランスで花開きます。その新しいスペクタクルの開発拠点の1つがエクサンプロヴァンスの演劇祭で、彼はそこから出てきたわけだから、ロワイヤル・ド・リュクスはは一朝一夕ではなく、30年掛かって現われたスペクタクルだと言えます。それもこれも、エクサンプロヴァンス、ナント、ル・アーブル、もちろんナンシーなど、地方の小都市の文化的野心や気概があってこそなんですね。

- ロワイヤル・ド・リュクス『巨人の神話/スルタンの象と少女』予告編

佐々木──ペリフェリー(周縁)こそクリエイティブになりうるということですね。

太田────日本で言えば、東京では創造都市はなかなか根付かないように思います。人口20−30万人の地方都市のほうが役所のなかでも話が通るスピードが早いですしね。

佐々木──やはり金融の力が強いと創造性を殺してしまうことがあります。ビジネスの世界での効率性を考慮すると前衛的なものは表に出にくいのです。先ほど富山の話がありましたが、演劇の領域でも、鈴木忠志が早稲田小劇場から富山県の利賀村へ行ってSCOTをつくりました。実験的で新しいものをやるには大都市を離れた方がよいですね。演劇は広場に始まり専用劇場へ入りますが、今はまた「ラ・マシン」や先ほどの「ロワイヤル・ド・リュクス」のようなまちでやるものが注目されてきています。「シルク・ド・ソレイユ」も20年ほど前に若い大道芸人によって始められたものですが、モントリオール市政府が応援してきました。文化産業が出てくるにはそれなりのパトロンがいて、支援が必要です。先見の明があり、アヴァンギャルドを認めるような文化政策だとおもしろいものが生まれます。日本でももちろん新しい演劇もありますし、越後妻有アートトリエンナーレや瀬戸内国際芸術祭もあります。急に増えすぎたかもしれませんが、屋外でのコンテンポラリー・アートを軸にした芸術祭がブームになるのが現代です。世界的に見ても、コンテンポラリー・アートの美術館の数が急激に増えているそうです。これだけインターネットが普及しても、生身の人間が感動したり、踊ったりする「場」というものがないと時代は打開されないので、「創造の場」とアートの力が必要とされています。

太田────アートに求められている役割として、古くなったものの価値観をどう変えるかという読み替えの力もありますね。

草の根の力とパトロンによる支援

乾久美子──文化でまちが盛り上がるには草の根的に沸き上がってくる事例と、政策的に上から支援するということの両方が必要というお話でした。私はこの連載でいろいろな方のお話を聞く時には常に自分が携わっている延岡のことを考えています。延岡のように戦火を受けて文化や伝統が壊されてしまったまちは、一見すると、市民のまちに対する自信や文化への熱い思いが途絶えてしまっているように感じます。すると、草の根の力を育てる土壌が失われているというか。そうした場に創造都市のような考え方を持ち込むことは可能なのでしょうか。佐々木──地方議会は土建屋さんが多いのですしね。ですが、地下水脈みたいなものを見つけるしかないと思います。山崎亮さんの「コミュニティ・デザイン」はその方法論だと思います。

太田────地方再生においては、建築よりもグラフィック・デザインやパッケージ・デザインができるような層がしっかりと育ってこないと難しいと思うことがあります。都市再生は裾野が広いので、どう届けるかは重要です。

佐々木──確かに浸透させる力が必要とされます。建築業界内部で閉じていると、建物が進化していってもまちの創造力になりません。新しい建物や公園はオブジェではなく、コミュニケーション・ツールでもありますから、誰がどう使うのかを考え、本来の公共空間をつくらなくてはいけません。

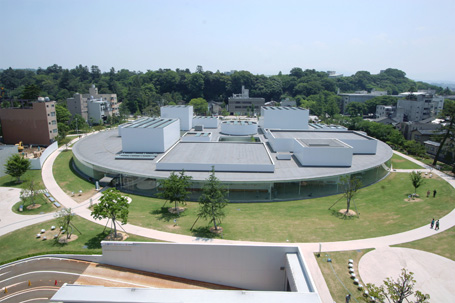

- 金沢21世紀美術館

たとえば、金沢21世紀美術館ができる前には金沢市民芸術村の実験があります。もともとあの場所は加賀の殿様のお茶会の水が採られていた場所でよい水が湧いてくるのですが、紡績工場になります。その後、最後はマンションになろうかというところに「待った」を掛けたのです。あの場所は、ハイテク産業のインキュベーション(起業支援施設)にすればよいのではないかと考えていましたが、市民が「芸術の練習場がほしい」ということで、市長に掛け合いました。切り札になったのは「人を育てる場にしたいから譲ってほしい」ということです。これはすごく大事な概念です。単なる練習場ではなく、人が育つ場にするということで、使い方を含めた議論が起きました。たとえば演劇で使う場合、観賞用の施設であれば22時で閉館してもいいのですが、練習のためには24時間開館していないとダメだという話になり、市の職員だけではできないので市民ボランティアできちんとルールを決めて動かすことになりました。音楽も演劇もアートも、それぞれが自主管理をしています。単に自由に使えて安いという多目的ホールでは、有力議員による町内会のカラオケ大会だけに使われてしまいますが、それを跳ね除ける条例もつくりました。プロによる専門的な訓練を得た人の間で使っていいということになったのです。金沢市民芸術村はリノベーションをするだけではなく、そのようなハードとソフトの一体性があって実現していて、グッド・デザイン大賞も受賞しています。金沢21世紀美術館の最初のマスタープランの検討の際に、そういったスペースがほしいと提案しました。建築は妹島和世さんと西沢立衛さんの作品ですが、基本的には現代アートを見せる場所と市民が比較的自由に使える場所の2種類のスペースが円形プランのなかに入っていて、迷路のように繋がっているからおもしろいですね。

また、金沢ではメディアアートも1997年からやっています。当時から山出市長は実験的な試みを小さくていいから続けるという方針でした。毎年ディレクターを呼び、地元経済界も応援するような状況で、恵まれていました。今の時代、寛容性のある文化政策はなかなかできないのですが、金沢はトップに信念があれば相当なことができるというモデルを示したと思います。また、都市計画の条例はたくさんありますが、独自条例の数を比べると金沢は圧倒的に多いのです。景観保全には条例が必要です。条例にしておけば市長が変わってもかたちとして残ります。かつて山出市長にはボローニャへ行ってもらったことがあるのですが、その経験はその後のいろんな文化政策に活かされています。

太田────ボローニャには、まちの人びとがそれぞれ公共空間を融通するようなポルティコ(柱廊)があります。あれはまさにローカルルールですね。

乾──多目的ホールをカラオケで使いたい人はお断りする。プロフェッショナルを応援する仕組みはつくるということですが、創造性というものをどのレベルで評価するかはなかなか難しいと思います。演劇や美術や音楽のようにオーソライズされたジャンルや、その地域にある伝統的な文化があればそれをベースにして議論が成立するかもしれませんが、文化が絶ち切れているところでは、高尚な芸術ではなくカラオケからスタートすることもありうるのではないかと思います。

太田────創造都市へのアプローチで重要なのは、市民の文化力を育てるということがありますが、さらに次のステップに進む人たちをどう育てるかという問題があると思います。市民のなかからまた新しい才能を見つけて育てる方法はあるのでしょうか。

佐々木──金沢には金沢大学、金沢美術工芸大学、金沢工業大学など多数の大学があり、それらの教師と大学生はまちのなかでそれなりに尊敬されています。それを遡れば旧制第四高等学校があり、金沢が学都と呼ばれる所以になっています。市役所のすぐ前の中央公園にはその建物が残っていて、今は石川近代文学館になっています。岡山や熊本も旧制六高や五高があったところで、そういった旧制高校があったまちは人を育てる土壌があります。そういった教育機関が全国的に展開されたことが、日本の底力になったのだと思います。今、文科省もCOC(Center Of Community)と言っていますが、まさにコミュニティのなかでの大学の役割は文化資本の中心であるということです。

「創造の場」をつくること

佐々木──文化革命というと中国のイメージが強くなってしまいますが、ハードな意味での革命ではなく柔らかい創造性革命が日本にも必要だと思います。欧州でも知識人が文化政策を支配していた時代が1960年代から変わってきたのですが、それは私から見ればまさに文化革命でした。そういったことがなければ、地方都市は相変わらずの長老支配です。逆に、創造都市が広がっていくと日本も変わると思います。太田────私は五月革命のあった1968年5月生まれですから、何となくそういったものに対する憧れみたいなものがあります(笑)。この10年の都市再生を動かしてきたのはその革命を経てきた人たちですね。フランスでは地方都市がそのことを深く理解してやってきたと思います。地方都市から変わっていくのが本質的だと思いますが、やはりリスクを取らなければ何も生まれません。日本の地方都市も勇気を持って進んでほしいと思います。

佐々木──そうですね。今、文化庁は応援してくれるようになりましたが、総務省も創造都市については、創造的な人材を地方に定着することを応援すると言っています。それから経済産業省も去年7月にやっとクリエイティブ産業課をつくりました。「クール・ジャパン」は上滑りしていましたから何とかしてほしいと10年間言い続けてやっとできたわけです(笑)。そのように時間が掛かることですが、「失われた30年」にならないように何とかしたいと思っています。

太田────世界の創造都市で、他にオススメの都市はありますか。

佐々木──たとえばユネスコの創造都市ネットワークで言えば、エディンバラ(スコットランド)、ゲント(ベルギー)、ベルリン(ドイツ)、モントリオール(カナダ)、サンタフェ(アメリカ)、ブエノスアイレス(アルゼンチン)ですね。アジアでは上海、シンガポール、香港、バンコクは定番で、それを除いて考えると、チェンマイ(タイ)、バンドン(インドネシア)、韓国ではクァンジュとチョンジュがおもしろいと思います。日本では横浜、神戸、金沢と定番がありますが、鶴岡、篠山もオススメです。高松もこれから変わると思います。瀬戸内国際芸術祭で一番恩恵を受けているのは高松ですし、市内の丸亀商店街も元気で賑わいがあります。

太田────「おもしろい」はそれぞれ違うと思いますが、どういうところを見ればよいのでしょうか。

佐々木──ツアーなどで行く時は広場や、あるシンボル的なエリアを見ることになると思いますが、そこの使われ方やそのスペースで何が起きているかを見ることです。私は「創造の場」という概念で説明しています。多様な「創造の場」があるところは創造都市になりやすいのです。カフェのような空間でも、月一度くらいワークショップがあれば使われ方が変わってきますし、何が起こるかわからない。また、アムステルダムでは不法占拠が創造の場に変わっていきます。創造都市にはスクウォッター(不法定住者)が必要という仮説の論文を書いた大学院生もいました。確かにペリフェリーで既成の価値観に抵抗をするというのはひとつの創造性の発露ですね。ただ、それだけで終わったらダメです。アムステルダムでは、アーティストなどが周りの人に活動をオープンにするなどの実績を示せば居住を認めています。つまり、イリーガルだったものがリーガルになり、市民の場になるというプロセスがおもしろいと思います。

体制化されたきらびやかなオペラハウスだけが創造の場なのではなく、金沢市民芸術村のように倉庫だった場所が芸術の練習場になって若い人が集まってくるような事例はたくさんあります。脱工業化は世界に共通していて、世界中にアートスペースとなりうる空き倉庫や工場跡地がたくさんあります。国際会議でよく議論されるのは、そういった衰退地域にアーティストが住むと、場合によってはジェントリフィケーションが起きて不動産価値が上がり、結局アーティストが排除されて創造の場が失われてしまうのを何とかできないかという問題です。

乾──創造の場はカジュアルなものからスタートしてもいいとして、それがどのようにオーソライズされるのか、その方法は多岐にわたりますね。今、延岡で山崎亮さんがテーマ型コミュニティを集めてやろうとしているのもひとつの創造の場だと思います。自由に使えるパブリックな場をつくり、演劇などのように出し物的なものだけではなく、たとえば編み物で集まりたいというようなささやかな活動であっても、それらを別け隔てなく評価して延岡駅で活動していただく場を目指しています。もちろん、編み物を内輪でやっていてもしょうがないので、第三者にもその場を開いて一緒に編み物を体験してもらえるような活動を期待しています。

佐々木──社会人の大学院生が、創造の場の構成要素についての論文を発表しています。創造の場にはアーティストの個人的な創作の場やレジデンスである「アトリエ」と「ラボ」、語らう場としての「カフェ」、見せる場としての「ステージ」、さらに「アーカイブ」の4つが必要だということです。たとえばナントの「リュ・ユニック」というビスケット工場の跡地には、実験スペース、劇場、カフェ、図書コーナーがあり、いつも人が集まっています。

太田────そういった機能は創造都市と言うまでもなく、まちがそもそも持っていなくてはいけないものなのかもしれません。

佐々木──そうですね。ただ、それがバラバラになっていたりして、巨大都市では難しいのです。

乾──私は東京藝大の建築科で教えているのですが、藝大のある台東区や隣の墨田区と連携してパブリック・アートをつくるプロジェクトをやっています。ただ、区の職員の方が心からクリエイティブな状況を期待しているというよりは、単に予算賞かの為のモニュメントか、あるいは芸術の問題などどうでもよくて珍奇な見せ物が求められているような感じがして、ボランティアで作業している側としては何のためにやっているのかわからなくなるところもあります。創造性ということが、あまりうまく理解されていないような気がします。まちの規模の問題もあるのでしょうか。

佐々木──例えば、墨田区を30万人の都市と見なせばちょうどいい大きさなのですが。ヨーロッパの都市のほとんどは人口30~50万ですよ。かつて墨田区と大田区を比較して調べたことがありますが、墨田区はすみだトリフォニーホールがありますが、「マエストロ(マイスター)」「ミュージアム」「モデルショップ」という「3M運動」と言って、それまであまり光が当てられていないまちのガラス工芸のマエストロを表彰したり、小さなミュージアムがあったり、イタリアモデルの「工房ネットワーク都市」とでも言うべき目標を掲げていました。

太田────台東区や墨田区が本当に他の区と勝負していくかという問題でしょうね。大阪は「水都大阪」が始まっていますが、それによる何か変化はありますか。とんぼりリバーウォークができたり、中之島が緑化されたり、目に見えるかたちでの変化もあります。

佐々木──問題はいろいろありますが、ゼネコンがまちづくりの前面に立ち、最終的にゼネコンの仕事を生み出すだけで終わってしまうとまずいわけで、ゼネコンには後景に退いてどっしり構えてもらって、市民が前面に出たほうがよいのです。大阪は文化政策の面でも紆余曲折がありました。たとえば実験的なアートNPOを一旦破産した「フェスティバルゲート」という遊園地に集めて新しい社会包摂的な創造都市の拠点をつくるというようなこともやっていました。フェスティバルゲートは浪速区ですが、すぐ隣はかつてホームレスによって何度か暴動が起きている西成区です。行政はそれらNPOを支援していましたが、財政危機で余力がなくなって支援をやめています。フェスティバルゲートは今更地になっていますし、廃校を活用した難波の精華小劇場も閉館になったりと、いろいろ難しいですね。ただ、クリエイティブ活動を続けたいと草の根からねばり強くやって行くのが良いと思います。

乾──文化にとっては、脈々と連鎖反応を起こしながらの連続性が感じられること、繋げられるという気持ちが重要だと思います。立派な広場ということでなくても、最終的には何か目に見えるかたちでよいと思える場所がほしいなと考えていますが、どういう状態になれば結実したということになるのでしょうか。

佐々木──平たく言えば、市民一人ひとりが、より創造的に働き、暮らし、活動できている都市です。昨日よりも今日よりも創造的になっていくこと。それが創造都市政策の目標でもあると思います。

9月12日、京都にて

◉ 佐々木雅幸氏 ささき・まさゆき/1949年生まれ。大阪市立大学大学院創造都市研究科教授。大阪市立大学都市研究プラザ所長。京都大学大学院経済学研究科博士課程修了、京都大学博士(経済学)、金沢大学経済学部助教授・教授、大阪市立大学大学院創造都市研究科教授・研究科長を経て2007年から現職。2008年度から2010年度まで文化経済学会〈日本〉会長、2010年から国際学術雑誌『City, Culture & Society』(Elsevier)の編集長も務める。主著=『創造都市への挑戦』(岩波書店、2001)、『創造都市の経済学』(勁草書房、1997)、『創造都市への展望──都市の文化政策とまちづくり』(編著、学芸出版社、2007)、『価値を創る都市へ──文化戦略と創造都市』(編著、NTT出版、2008)、『創造都市と社会包摂』(編著、水曜社、2009)ほか多数。

201210

連載 Think about New "Urban Design"

【第5回】[インタヴュー]新しい「まちデザイン」を考える 5──創造都市論の現在【第5回】[インタヴュー後記]小都市の実験可能性【第5回】[インタヴュー後記]多様で寛容な創造都市論、そして日本の文化【第4回】[訪問対談]Learning from 富山市──まちはデザインで変わる【第4回】[特別寄稿]富山市の都市特性と都心地区の活性化概要 【第4回】[特別寄稿]まちなかの超一等地を「広場」にする

──アイがうまれるグランドプラザ【第4回】[訪問後記]富山の都市再生から建築を考える【第4回】[訪問後記]オーラを放つまちデザイン【第3回】[インタヴューを終えて]まちデザインを連歌のように【第3回】[インタヴューを終えて]あらためて歩行者空間を思う【第3回】[インタヴュー解題]ヨーロッパのアーバンデザインの歩み【第3回】[インタヴュー]新しい「まちデザイン」を考える 3──ヨーロッパの都市デザイン20年史【第2回】[インタヴュー]新しい「まちデザイン」を考えるための、アーバンデザイン20年史【第2回】[インタヴュー解題]第2世代の「アーバンデザイン」【第2回】[インタヴューを終えて]アーバンデザインの青春と私たち【第2回】[インタヴューを終えて]都市居住なくして都市の繁栄はない、のかも【第1回】[連載にあたって]建築やアートでは限りがある【第1回】[連載にあたって]建築家、まちへ出る【第1回】[対談]新しい「まちデザイン」を考える