「ここに、建築は、可能か?」──ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展に向けて

- コミッショナー・伊東豊雄氏

伊東豊雄──暑いなか、多数お集まりいただきありがとうございます。今、ヴェネツィア・ビエンナーレ建築展の準備をしているただなかですが、来週頃から現地へ行かれる人もいらっしゃるので、事前報告会としてこれまでスタディしてきた、まだ途中とも言えるプロジェクトをご紹介したいと思います。最初にメンバーを紹介します。写真家・畠山直哉さん。それから建築家・乾久美子さん、藤本壮介さん、平田晃久さんです。そして、もうひとかた、コメンテーターとして多木陽介さんです。多木さんはローマに住んでおられますが、たまたまこの2~3カ月日本に戻られています。演劇の演出や執筆の活動をされていて、日本でもワークショップなどをされている方です。先立ってこの「みんなの家」の話をしたところ大変興味を持っていただき、まだ出版されていませんが、素晴らしい文章を書いてくださっています。それでは最初に去年から今までの経緯をご説明します。

昨年、国際交流基金による今回の日本館のコミッショナーの審査があり、これはその時のわれわれの提案です。「ここに」というのは「震災後の被災地に」で、「建築は、可能か?」は「今、できるのだろうか?」といった意味合いで、「Architecture. Possible here? "Home-for-all"」という英語です。翻訳にはずいぶん議論がありました。翻訳のプロ中のプロの方にお願いしましたが、ここにいる方たちがどうもそれを気に入らないということで、英語を母国語とする方が見るとあまりに素朴な英語かもしれませんが、その方がわれわれの気持ちが伝わるだろうということでこうなりました。

これは、2011年4月4日、震災からまだ1カ月経ってない頃に畠山さんが現地で撮影された写真です[fig.1]。新聞や雑誌等でも紹介されましたので、みなさんよくご存知の写真かもしれません。

- 撮影=畠山直哉

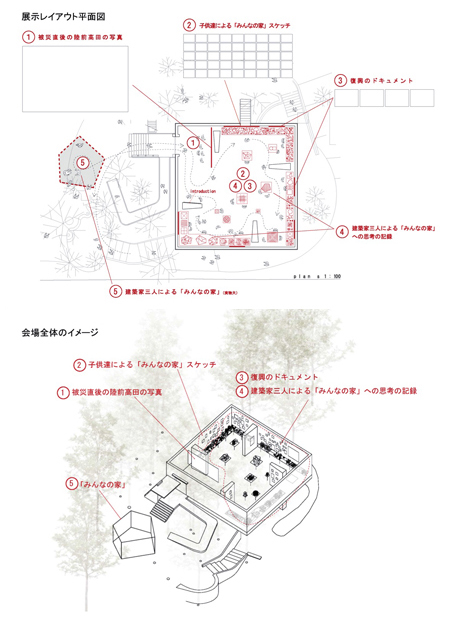

昨年、コミッショナーに応募した時の計画です[fig.2]。今回建てる「みんなの家」をこの日本館の前庭に実際につくるというものです。そして、畠山さんの写真を大きく展示し、一辺約20m角ぐらいのパヴィリオン内に去年の夏からの約1年間のスタディのドキュメントを展示しようと思っていました。同時に、復興していく街の様子を畠山さんに撮っていただけないかと勝手に考えていました。今日は審査員の方も何人か来てくださっていますが、その時は畠山さん、藤本さん、そして乾さんというメンバーで、平田さんは他のチームで応募していたので落ちたら誘おうと思っていましたが、見事に落ちましたので早速チームに入っていただいたという次第です(笑)。

結果的に、今スタディしているものは展示も含めて当時からずいぶんと変わっています。まず「みんなの家」を現地につくろうとすると、ヴェネツィアで展示が終了するのは11月末ですから、それを解体して日本に送り返してもう一回被災地でつくると遅くなってしまいます。展示のためにつくるわけではないので、1日でも早く現地でつくりたいということで、まず現地でつくり、そのドキュメントを展示することになりました。当時から僕がどうしてもやりたいと考えていたのは、この3人の素晴らしい建築家たちととにかく一緒にひとつのものをつくりたいということです。それがどう可能かは僕もまったく先が読めませんでしたが、先の読めないことをやるのが一番クリエイティヴなことだと思い、この3人に賭けてみたわけです。そして、畠山さんはご存知のように陸前高田のご出身です。最初にわれわれと現地へ同行された時には「なかなかまだ自分は写真を撮る気になれない。とても復興の様子を撮るという気持ちはない」と言われていたので、どういうかたちで参加していただくかは僕にもよく見えていませんでしたが、この陸前高田で「みんなの家」をつくろうという時に、畠山さんにはどうしてもいてほしいと思いました。

「みんなの家」に至るまでの試行錯誤

- 左から、畠山直哉氏、藤本壮介氏、平田晃久氏、乾久美子氏

伊東──これはわれわれがみんなで最初に陸前高田に行った時、11月27日の写真で、今計画している敷地の近くです。壊滅的で悲惨な状態でした。市役所で市長にお会いし、「みんなの家」をつくりたいのですが、どこか適当な場所はないですかという話をしたところ「奥まった高台の小さな仮設住宅で菅原みき子さんという方が大変頑張っておられるから、その方にお会いしてみたらどうですか」ということでした。菅原さんは今日陸前高田から駆けつけてくださっています。この時は菅原さんと立ち話で、「こういうプロジェクトを建てたいのですがどうですか」という話をしました。[fig.3]菅原さんはすでに仮設住宅の一画に小さなテントをつくり、そこの住民の方たちとバーベキューをやったり、いろいろな支援活動をされていました。すごく直感的な方で、その場で「じゃあつくってください」と言われました。われわれはテントの脇の眺めもよいところに小さな「みんなの家」をつくらせていただくことになり、その日は帰ってきました。

そこからスタディが始まり、1週間に1回くらいのペースで、僕のオフィスに集まっていただき、さまざまな案を出し合って検討しました。後でお見せしますが、今回すでにヴェネツィアへ約150個ほどのスタディモデルが送られています。

当初はわれわれもどういうものをつくったらよいかわかりませんでした。これが12月半ば頃の写真で、最も初期に乾さんがつくられたものですが、この頃何を考えていたか話していただけますか[fig.4]。

乾久美子──乾です、こんにちは。まず、山の中の仮設団地の中で菅原さんがつくっておられたテントの下にたくさんの支援物質が届き、それが積み上がった中に人がいる場所が生まれていて、その雰囲気がとてもいいなと思いました。ですので、それをそのまま建築に置き換えるようなことができないかと思い、物がたくさんあり、そこにふんわり屋根が架かっているような案をつくりました。

伊東──次は平田さんです。

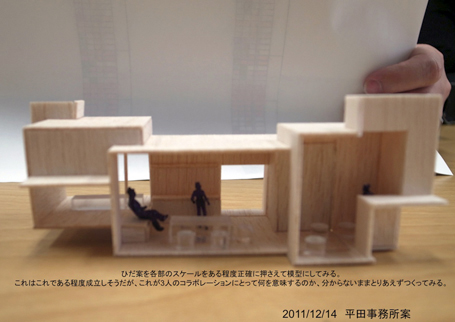

平田晃久──最初は3つの案を持っていきました。敷地から遠くに海が見え、すごく静かな風景でしたが、これが津波に変わるのかということを思いました。そこで、いくつかの襞のような空間が連なり、海へ向かっていく感じの建物がいいと考えてつくった案です[fig.5]。乾さんと同様に、物がいろんなかたちで絡まっていくような空間ができればというものです。

これは、本当にできるだけ簡単なものを考え、屋根を架けただけで、その下に物が絡まっていくきっかけが生まれるといいなという案です[fig.6]。他の被災地へ行った時も、松が結構流された風景を見て、その生木で構築物をつくれないかなと思いました。設計意図を超えて、いろいろなことを発生させるのではと考えた案です。

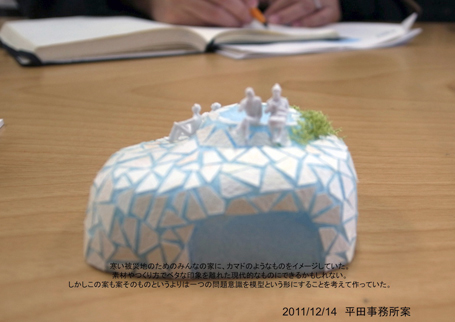

これは単純に「ストーブを囲む」という話が印象的だったので、竈のようなものをつくる案です[fig.7]。

伊東──それから藤本さんです。

藤本壮介──こんにちは、藤本です。現地へ行っていろんな仮設住宅のエリアを拝見しました。コンテナのような住宅が建っているところで、みなさん自分たちで棚をつくったり、プランターの花を置いたり、色々と自分たちの生活を自ら組み上げ、その周りに物を置いて快適に設えているのがとても印象的でした。なので、この時はフレームのようなものをつくり、そこに棚をつくったり、庇をくっつけたり、植物を置いたり、何か手掛かりとしての場所をつくれないかということを考えていました[fig.8]。

伊東──最初は菅原さんとそれほど話をしたわけでもありませんでしたし、通常の住宅の設計のようにクライアント側からリクエストがあって、それに基づいて設計するわけでもなく、現地へ行ったイメージのみで何かをつくらなくてはならないというスタートでした。この頃はそれぞれが勝手に違う案を出されていて、僕もどうしたらいいかわからないし、まあ3人も不安に思っていたと思いますが、僕はもっと不安でした(笑)。そこで僕の提案として、ひとつの案を3人で回していくことにしました。絶対的にすべてを壊すのではなく、前の人の案をある程度ベースにしながらそれに手を加えて変更するということをひと通りやってみました[fig.9]。これは去年の暮れの頃の案ですが、伝統的な数寄屋建築のようで驚きました(笑)。

伊東──そしてさらに平田さんが暴力的に手を加えたわけです。

平田──乾さんの案はよくあんなに変わったなと率直に感動しました。でも、元のエッセンスは同じで、プランも基本的に変わっていませんでした。これは確か藤本さんが、乾さんの最初の屋根の案を引き継いで箱だけに変えたのですが、それを引き継いだ時に、それは暴挙だろうということで、また屋根を復活させるという暴挙に出た案です。まあ「やぶれかぶれ感が全面に出過ぎている」と自分でも書いていますが、そんな感じがしました[fig.11]。

伊東──さらに藤本さんがそれに手を加えました[fig.12]。

藤本──これは平田さんの案と似ているように見えますが、あれ、平田さんのじゃないの?

平田──違います(笑)。

藤本──やってるうちに混ざってきて、平田さんと僕が同時に同じようなものを持ってきて、でも、言っていることがぜんぜん違うという状態でした。今見ると小さな世界の中でぐるぐる回転しているだけで、外向きじゃなかったなという感じがします。

伊東──確かにそうですね。そしてこれは年末です。

平田──これはさらに破れかぶれさが増したようなもので、屋根を架けないでどうつくれるかを考えてみました。3本の生木を束ねた一番原始的なストラクチャーをグリッドのように扱えないだろうかという案です[fig.13]。具体的だか抽象的だかわからないスタディで、どこにも行き着かないような感じでした。ただ、先ほど藤本さんもおっしゃっていましたが、物を使っていろいろ場所をつくっている仮設住宅の風景に感銘を受けたので、それを何とかかたちにしようとしていましたが、あまりうまくいっていない状態です。

伊東──こういうのは菅原さんにはお見せしていません。今日初めてご覧になっていまよね。

菅原みき子──そんなの見たことないです。(会場笑)

伊東──冗談のような案ですが、とにかく室内をつくらなくてはと思ったわけです。

藤本──当時は本当に真剣につくっていました。どこかでこういう状況の中で新しい建築の始まりみたいなものをつくれないかという思いがありました[fig.14]。

伊東──その「新しさ」というのは、どういったものですか。

藤本──僕の記憶の中では、3.11のような大きな出来事があった後に再び建築を考えるとはどういうことなのか、そこに現れてくる建築は何か今までと違わなくてはいけないのではないかという強迫観念みたいなものがありました。ですので、しきりにゼロから建築をもう一度つくり上げたい、建ち上げたいという思いが空回りして、結果として生木を使うとか、建築が見えない状態でただ人びとの活動だけが浮き上がっているとか、そういうものをつくろうともがいていた気がします。

伊東──藤本さんは「Primitive Future」という言葉を本のタイトルにも使われていますが、そのようなイメージとも違うものですか。

藤本──4年前に出した本のタイトルに「Primitive Future」という言葉を使ったのですが(『藤本壮介|原初的な未来の建築──Primitive Future』、INAX出版、2008年)、それは、新しい建築を始める時には人間の活動の本質や一番根っこのプリミティヴなところに戻らなければ、というある意味で楽観的なものでした。軽いというと変ですが、概念としてそういう仮説を立ててみたわけです。でも、被災地で実際に仮設住宅で生活されている人たちのリアルな姿を見た時に、頭で考える「プリミティヴ」ではなく、現地から何かヒントを得られないかという思いが強くなりました。

伊東──次は平田さんです[fig.15]。

平田──これは順序がズレていますが、すべて同日に出したものです。ちょっとコメントがしづらいのですが、空回りの一例として見ていだければと思います。先ほど藤本さんも言っていましたが、本当に一から組み直さなくてはいけないのか、何か見たことがある、知っているということをどう新しく組立て直すことができるのかということを考えていました。たとえば屋根があったとしたら、それに何かを感じたり、思い出したり、というようなことが、今回のプロジェクトに関係があるのかというあたりを議論していました。

伊東──畠山さんはこういった案を見られた時にどう思っていましたか。会議には結構出席いただきましたよね。

畠山──全体会議の時は欠かさず出ていた記憶がありますが、建築家のみなさんで行われていた打合せには出ていません。全体会議でみんなが「うーん」と唸り始めると伊東先生がくるっと僕の方を見て、「畠山さん、これもらってどうかな」みたいなことを聞いてくるんですよ(笑)。毎回その瞬間が怖くて怖くて、どうしようかと思っていました。

伊東──まあ、やたらとエネルギーだけがあって、信じ難いほどたくさんの模型をつくってくるので僕もどうしようかなと思って(笑)。菅原さんは度胸の据わっている人なので何をもらっても驚かないとは思いましたが、僕のモラルとしてこれはちょっと持っていけないと。それで、年末に最後の会議をやった後に[fig.16]、僕は参加していないのですが、渋谷ののんべえ横丁へ3人が飲みに行って、男ふたりはベロンベロンに酔っ払ったそうです。乾さんはお酒を飲まない人なので、冷静に彼らの話を聞きながらメールにまとめてくれたというお話です(笑)。

乾──空回りをし続けたフラストレーションが溜まってピークに達していたのが年末だったと思います。年末の最後打ち上げのあと、伊東先生が帰られてからもまだ飲み足りない雰囲気で、のんべい横丁に流れたのです。私はお酒を飲めない人間なので、ずっと最初から冷静にみなさんの言動を見ていたのですが、行った先で言動がかなりエスカレートして、いろいろ正直な気持ちを吐露するようになってきたので、興味深く聞いていました。その中で特徴的な意見がいくつか出てきて、それはなかなか伊東先生に直接向けられるような内容ではなかったのですが(笑)、非常に根本的な内容で、それについて話し合わないで進めるのはまずいと思い、メールにまとめてみました。

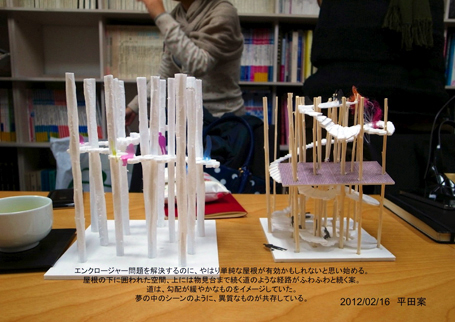

3つのポイントがあり、ひとつは3.11という震災があって非常に大きな問題なんだけれども、それをきっかけに自分たちが変わることに対するためらいみたいなものでした。もうひとつは私が平田さんの案に無理矢理屋根を架けてみたことにも関わるのですが、屋根の問題です。そもそも伊東先生は屋根を持ったものの方がいいんじゃないかと時々アドバイスされていたのですが、なぜ屋根を乗せなきゃいけないんだという不満を二人はお持ちでした。平田さんもおっしゃられていましたが、既存の文脈をそのまま引き継いでただ屋根を架けるだけなのが気に食わない、屋根であればそれは何か再創造された屋根であるべきだ、みたいなことを観念的に議論されていました。あともうひとつは、今回被災地で何か新しいものをつくるという時に、被災した方々に突然意識を向けることに対する倫理的なためらいというものです。日本において今回の震災は大きな出来事だけれど、世界に目を向ければ、難民の問題は日常的です。それまで、そうしたものに対してある意味で無視していたにもかかわらず、震災でいきなりこういった問題に目を向けるのはどうなんだろうという正直な気持ちをおっしゃられていました。

伊東──平田さんと藤本さんのおふたりは何かコメントはありますか。

平田──あたかも乾さんが観察されていたかのようでしたが、その中のかなりの部分は乾さんの意見でもあります(笑)でも、確かに話していたことを的確にまとめられていました。今回のプロジェクトが悪いことではないということはわかっていたし、是非やるべきだという気持ちがあるんだけども、それが一体何なのかを一度すべて疑ってみる、問い直してみないと始まらないという思いが非常に強かったのです。

藤本──そうですね。自分たちでも何をやっているのか相当にわからなくなっていたというのが正直なところです。先ほどの模型のように自己完結的にいろんなものをつくっているけれど出口が見えない。それで伊東さんと忘年会の席でもそのあたりを突っ込んで話を振ってみましたが、かなり空回りしてしまいました。「白いご飯とおにぎりとどっちがうまいのか」と伊東さんに絡んだ記憶があります。それは、三角屋根の普通の家が白いご飯だとしたら、おにぎりという新しい何かを創造することはできないのかみたいなことです。そうしたら伊東さんは「白いご飯のほうがうまいに決まってるだろ」って。(会場笑)

藤本──でもそんな感じで建築の本質的なあり方を探ると同時に、今の時期にわれわれが考えていること自体を自分たちの中で腑に落ちるようにしたいという思いがあったのです。必死に問いを投げ掛けてその答えに反応するような議論を深夜3~4時くらいまでやっていたと思います。

菅原みき子さんとの対話と新しい敷地

伊東──ありがとうございました。次にいきましょう。これはまだ相変わらず悩んでいる感じですね。1月もまた悩み続け、1月26日にもう一度みんなで陸前高田に出掛けます。実はその直前に菅原さんから連絡がありました。今菅原さんが住んでおられるのがこの仮設住宅ですが、ここは30戸しかないからここにつくってもらうのはもったいない、もっと街の人たちみんなが使える場所に出ていきたいということで、「場所を用意した」とのことでした。その敷地は菅原さんのお知り合いの方の土地でしたが、そこを何に使ってもいいというご承知済みになっていました。ですので、突然敷地が変わりました。何もなくなってしまった陸前高田の中心地を山際から見下ろすような場所で、その後ろにはすぐ山が始まっています[fig.17]。

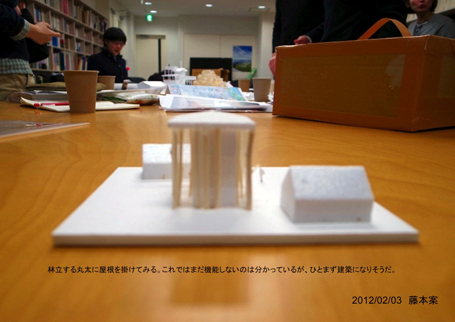

1月末ですから、雪が少し残っていて本当に寒かったです。行って僕らも大変驚いたのですが、そこに菅原さんが新たに「みんなの家」と同じ大きさくらいのテントをつくって、支援活動をされておられました。救援物資が山のように積まれ、ストーブが2台置かれたテントの中で半日くらい掛けていろんな話をしました。海風を遮るものもなくビュービュー吹きつけて、隅から風も入ってきて、なかなかすごい場所でした。そこで菅原さんは焼き芋をふるまってくださったり、生姜のお湯を飲ませてくださったりしました。その日が決定的でしたね。われわれはいろんなスタディをやっていましたが、この日は案を持たずにもう一度菅原さんがどういうものを望まれているのかをじっくり聞こうと出掛けていきました。菅原さんは話し出すと止まらない人で、震災当時の様子やその後の支援の話を聞き、その間にも街の方たちが入れ替わり立ち替わりやってきて、話し込む様子を見ていたわけです。そして、戻って間もない2月3日にまたいろいろな案が出てきました。これは平田さんの案ですね[fig.18]。

平田──これはまだやや空回り気味の状態かもしれないのですが、とにかく新しい敷地に案内された時に感動しました。というのも、僕らが勝手な思い込みの中、建築の文脈でいろいろと議論していたつもりが、敷地という前提が変わるわけです。しかもなぜ変わったかと言えば、菅原さんは街全体を見ていて、その場所であれば他の仮設住宅に行ってバラバラになった人も集まれることなどを含んでいたからです。その敷地の選び方は絶妙で、ちょうど街の全体が見渡せる岬の突端のようなところで、そこに立つとやっぱり特別な場所だということが何となくわかり、「自分たちは何をやっていたんだろう」という気持ちになりました。とにかくその新しい敷地に対し、できるだけ大きなものへと向かい、それを凝縮したような場所になってほしいという気持ちが自然に湧いてきました。これは陸前高田の地形が持っているいろいろな方向性を建築に持ち込めないかと思い、丸太でログハウスみたいなものを組むというものです。模型では丸太になっていませんが、地形のようなものを丸太でつくろうと考えた案です。

伊東──同日に乾さんは、また違う案ですが、垂直線の強さが初めて出てきますね[fig.19]。

乾──新しい敷地は被災した平野を見渡せる場所であったことが大きかったです。現地で菅原さんが「これからの復興の様子をずっと見守り続けるような場にしたい」とおっしゃっていたので、見晴台のような場所が必要なのではないかと思い、割と背の高い案にしました。もうひとつ、私はずっと屋根を載せる案を素直につくり続けていたんですが、伊東さんが言う屋根と、平田さんが言う「からまりしろ」というアイデアを何とか結び付けてミックスし、統合することはできないかなと思ってつくった案です。屋根を持つ建築は、増築や改築をしたり誰かが何らか建物に関わるきっかけにもなることがあるひとつの特徴なのではないかと考えました。

伊東──平田さん、「からまりしろ」という言葉をわかりやすく説明してもらえますか。

平田──去年『建築とは〈からまりしろ〉をつくることである』(INAX出版、2011年)という本を出しましたが、ここでは20世紀の建築とこれからの建築はどう違うのかを仮説的に考えてみました。20世紀が空間を囲い取ってその中をコントロールするという概念でできていたとすれば、これからは何か「からまることができる余地」みたいな場所をどんどん増やすように建築を捉え直せないか、根本的な見方の違いを提示しようと考えた言葉です。生き物の世界では何か小さなきっかけがあると、そこにまた別のものがからまって、さらにそこにもからまって、というように秩序ができていきます。たとえば海底のでこぼこした岩の中に昆布がからまり、その昆布に魚の卵がからまって、というようにどんどん複層していくのが生き物の世界の秩序だとすると、建築もそのようなものの一部として捉えられないかと。東京の断面を切ると小腸の柔突起のようになっていて、そこにいろんなものがからまっていますが、建築も、その都市と同じような特性を内側にまで引き込めないか、内と外をもっと混ぜていって、生きている世界に近いような成り立ちで空間をつくっていけないかということです。 最初に被災地を訪問させていただいた時に、仮設住宅には本当にからまりしろがないと思いましたが、庇や干し柿や鉢植えなどいろいろなものを出していくことで生活のきっかけが生まれていて、それも「からまりしろ」をつくろうとしているように感じました。「からまりしろ」という言葉は結局これもうまく訳せないのですが英語で"room for tangling"です。"room"は「余地」です。また日本語では「〇〇しろ」という言葉はスムーズですが、翻訳しにくい言葉でした。"Tangling"はからまることです。都市であれ何であれ、複雑にからまったものを直接的にデザインすることはできませんが、そのきっかけをデザインするという意味で「しろ」という言葉を使っています。

伊東──次は同日の藤本さんですね[fig.20]。

藤本──先ほど伊東さんがおっしゃったように、1月末に現地へ行った時のことが決定的で、菅原さんと比較的長い時間お話したのもその時が初めてでした。どういう活動をされているのか、震災の当日のこと、あと近所のおばさんなどもいらっしゃってくれて日常のお話をして、先ほどのテントの中や外を歩き回ったり、その場所とそこで行われていることを体感できたような気がしました。

そのお話の中に、あの有名な1本だけ残った松のあった高田松原という防潮林のことがありました。流されてしまった松がいろんなところに放置されていてもったいないというようなことをおっしゃっていました。実際にテントの側でそれを床に敷き詰めたり、薪にしたりといった使われ方がされていました。やはりその松原が地元の方々の記憶の場所なのではないかということで、高さ10mくらいの松を10数本持ってきて立て、そこに屋根らしきものを架けて、みなさんが集まれるような場所にしようと考えました。乾さんの案も高さがある案でしたが、現地に行ってやはり遠くから見えることが意識されました。建物がすべてなくなっているので、最後に僕らがバスで帰る時に、僕らが手を振って、菅原さんも敷地から手を振っているのがずっと見えるわけです。伊東さんも「幸福の黄色いハンカチみたいだな」という話をされていた記憶があります。どう使うかまでは考えていませんでしたが、その時に受けた印象を素直にかたちに落としてみたという模型です。

伊東──次は実施案にかなり近づきましたね。2月3日から4日後のものです。これも藤本さんです[fig.21]。

藤本──先ほどの案が建築になっていなかったのでとりあえず室内をつくろうとしたものです。2月3日に乾さんの案を見ながら、やっぱり上に登れるほうがいいだろうという話があり、物見台のようにしています。確か菅原さんとお話した時にも、ひとつの部屋でみんなが集まれるよりは、いろいろ違うグループが集まれる方がいいのではということでした。乾さんの案でテラスがいろんなレベルに出ていた案がそのことをうまく表現していたので、そのエッセンスを盛り込みながら、いろいろな床を入れてみたという感じです。

伊東──菅原さんは、外から来た人が寝られるような場所がほしいとおっしゃっていました。また「男どもはなんの役にも立たないのよ」「私たちは別の場所で働くから、男はまた別のところで酒でも飲んでなさい」という感じのこともおっしゃっていて、結構印象に残っています。ですから、ここで杉を使うこと、垂直性という意味で屋根の他にシンボル性のようなものが新たなテーマになってきたわけです。それと、記憶とか人の集まり方とか、本質的な問題がここで一気に集約されてきたような気がします。畠山さんがこの案を見られて、陸前高田の「けんか七夕」みたいだと言われたのがまた印象に残っています。本当に廃墟になってしまった灰色の街の中に色鮮やかな七夕が動いているという写真を見たことはわれわれの中にものすごく強烈なインパクトがありました。実は明後日(8月7日)に現地で棟上げがあるので、われわれ皆でこの七夕も見に行こうというところです。

そしてこれは2月7日の乾さんの案ですね[fig.22]。

乾──これは先ほどの案とほとんど変わっていませんが、さらにいろいろな場所に複数のグループがお互いにほどよい距離感を持って集まれるようにするにはどうしたらいいかということを考えました。菅原さんが上で手を振っていることを模型で表わしています。

伊東──それから平田さんです[fig.23]。

平田──柱を建てるということを共有事項として決めてしまおうとその時に思いました。平らに広がっている街に対して垂直に柱が建っている風景は非常にシンボリックでいいと思ったのですが、一方で、周りを山に囲まれている感じをどうこの空間の中に持ち込めるかは僕が一番悩んだところです。その2つをうまく合体させなければ陸前高田のためにはならないとずっと思い続けていました。あと、菅原さんがつくられていた丸太の道が、そのままスルスルっと上がっていくようなかたちでテラスがつくれないかというものです。

三者の意見が統合されたひとつの建築へ

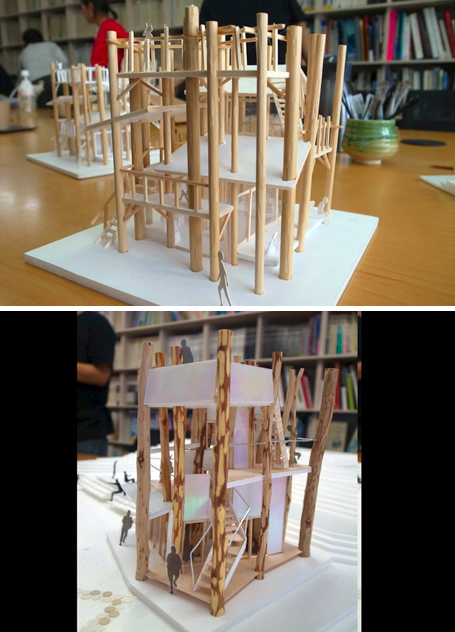

伊東──そして、ほぼ3人の合意形成ができた案を持って、2月26日にまた陸前高田へ向かいました。菅原さんはまだ雪の深い中でバーベキューパーティをやってくださり[fig.24]、とてもおいしかったですよね。七夕の影響もあり、屋根も落ち着き、そして何層にもなっている案です。当初の藤本さんによるグリッドのようなイメージもあり、乾さんによる屋根も断片化されながら、平田さんによるスパイラル状に上昇していくイメージが組み合わされ、ようやくひとつの設計になってきたという感じはすごくあったと思います。菅原さんはまた見せた瞬間にすべてをほとんど一発でわかってしまう方ですね。「ああ、わかった」という感じで喜んでくださって、この案でいこうということになりました[fig.25]。

そこから畠山さんにもいろいろなご苦労をお掛けし、津波で立ち枯れしている山裾の気仙杉をもらってきたので、それを柱にしています。この「熊五郎さん(熊谷さん)」という木を伐ってくれるおもしろい方に「お前らのやってることは柱ばかりで人の住む場所ねえんじゃねえの」というようなことを言われましたが、実にいい方です[fig.26](笑)。太いものは直径60cmくらいありました[fig.27]。これは畠山さんのご実家があったところからそんなに遠くないところです。

5月に入り、ディテールも含めた修正の打ち合わせをやっていました。これは完成形の少し前くらいです[fig.28]。

藤本──同じように見えるかもしれませんが、僕らの中では結構いろいろな議論をしていました。以前までの僕らであれば、柱を建てて建築をつくるなら、その強い空間をなるべくきれいに表現したいという邪念によって、物事を整理する設計をしていたと思います。ところが乾さんがつくって現地へ持っていった模型と整理された模型を比べると何かが失われているような気がしまして、それが何かという議論をしました。整理し過ぎるよりも、プロセスやいろんな思いや、一見整合性が取れないようなものまで含めて共存している方がよりこの状況に対してリアルに呼応できるんじゃないだろうかと思い始めました。乾さんはハイブリッドという言葉を使っていましたが、三角屋根があるのもよく考えると不思議ですし、壁や手すりが必然的だけれど整理されず、でもリアルに何かを引きずっているようなものを目指しながら、手探りで進めていました。

伊東──この頃は乾案とか平田案と呼べないような状態になっています[fig.29]。

平田──壁の中に穴が穿たれていたり、不純にも見えるようなつくり方が意外におもしろいという話でした。柱がグリッド上にあって整理されていると内部空間に柱は現れてきませんが、僕が個人的に最もこだわっていたのは、内部の経験が外部の経験やその土地とどこかで繋がる部分ができないかということです。多木浩二さんは「生きられた家」の中で、家型や二次元的なかたちとして見えてくる象徴性ではなく、それ以前のレベルで共感覚的に感じられる象徴性というものは建築が扱える領域だというようなことを書れていたと理解しています。外から見た感じはあまり変わらないけれど、柱の象徴性や家型みたいなものをキープし、さらにそこに別の豊かさが共存できるようにしたいと思いました。外観の見かけはあまり変わりませんが、内部の空間の経験を変えるようなスタディを必死にやっていました。しかも、それをある種の合理性を持たせながら実現できるか、というようなスタディです。これは他のふたりもこれくらいの感じなら、と言ってくれた案です。

陸前高田での建設とヴェネツィアに展示されるパノラマ写真

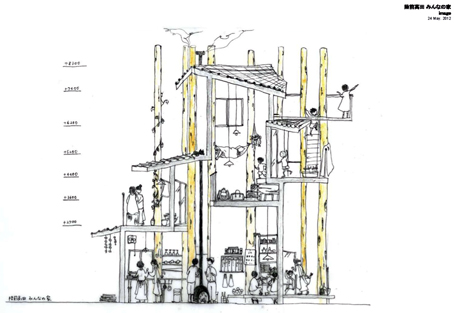

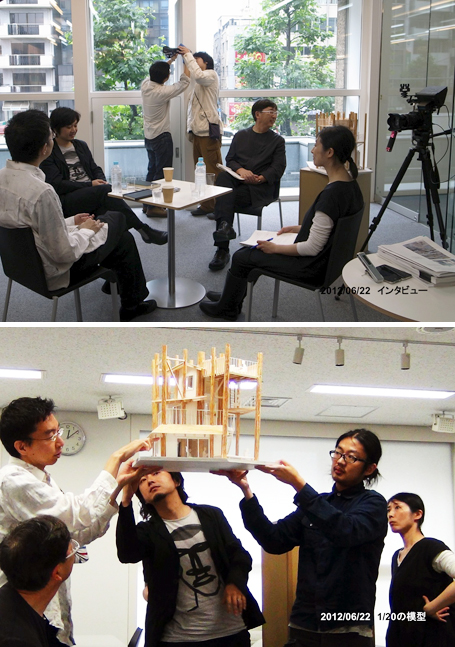

伊東──そしてみなさんで柱の皮むきをしました。ここでは宮城大学の中田千彦先生の学生さんたちがずいぶんと手伝ってくれました[fig.30]。これは5月24日に陸前高田で最終プレゼンテーションをした時です。今ここにある模型にほぼそれに近いです。これは縮尺1/50ですが、ヴェネツィアへは縮尺1/10の高さ1mくらいの模型を送りました[fig.31]。

菅原さんと打合せをしたテントをここに設置して、実は菅原さんの息子さんが床屋さんを再開しました。その脇にこの「みんなの家」が建ちます。現地での施工も始まりました。

これは平田さんのスタッフが描いたイラストレーションです[fig.32]。

それから、ヴェネツィア・ビエンナーレ日本館の展示がどうなるかは模型をご覧いただければと思いますが[fig.33]、最終的には階段を登って入り、反時計回りに日本館を一周します。そこに今ご説明したようなスタディの模型が並び、最後に1/10の模型があります。ここではその周囲の壁いっぱいに畠山さんによる敷地近くのパノラマ写真が展示されることが一番大きな特徴です。

畠山──写真は6月24日に2カ所で撮ったうちのひとつで、みなさんの投票で決まりました。市の中心部の瓦礫の丘の上から撮ったもので、何もなくなったということ、そして海がよく見えることが大事だという意見がありました。もうひとつの写真は「みんなの家」建設予定地のそばに櫓を建てて撮った写真でした。僕も撮ってみてから気付いたのですが、選ばれた方は、実はカメラの高さが津波の高さと同じだったのです。高田病院の4階まで津波が来たと聞いていますが、ちょうど写真に写る太平洋の水平線を伸ばしていくとその高さになります。ということは、会場で観客が水平線の高さに目の高さを合わせて巡らせていくと、その下はすべて水だったという想像が可能になります。それはなかなか大事なことだと思い、僕も是非この写真がよいという提案をしました。

このパノラマ写真は、高さが4.5m、全周の長さが60mの一枚写真です。もちろん短冊状に50枚以上に分割してプリントされるわけですが、これは30年前だったら新聞に出るくらいの巨大さじゃないでしょうか。昔だったら暗室で投影装置を使って引き伸ばすわけですから、体育館並みのスペースがないと不可能でした。それがここ最近のデジタル技術の進化によって、それほどのスペースがなくてもできるようになりました。ただ問題は、これほどの大きさのプリントになると、普通のカメラでは解像度が間に合わなくなる。そこでツテを当たって、いま手に入る最高の性能のデジタルバックを借りました。カメラと合わせて600万円という、とんでもないものですが、それを使って360度を24分割で撮影し、後からPhotoshop上で繋ぎ目が見えないように合成するという技術でつくり上げたものです。すでにヴェネツィアへ送ってあり、8月20日から壁に貼り込む作業をする予定です。

伊東──僕もその大きさでは見ていないので、現地で見るのが本当に楽しみです。

実はこの模型台はたまたま彼らがヴェネツィアのジャルディーニ内で見つけた立ち木を使っています。邪魔になるからか、老木だったかはわかりませんが、それらをいただいて、高さ30cm、60cm、高いのは1mくらい、いろんな太さがある木を正方形にカットし、その上に約150個の模型を展示します。また、立ち枯れした気仙杉を25本くらい現地へ送って、同じ室内の模型の間に立てます。中央の吹抜けというか、穴が開いたところに地上から突き抜けるような杉を1本だけ立てる予定です。

これは、先だって展示で使用されるヴィデオインタヴューを撮っていただいたものです[fig.24]。各8分間、3本あります。みんなが何を考えてやってきたかを模型を見ながら話しています。畠山さんは陸前高田の実家の跡などでお一人で語られています。

これは7月11日に行われたささやかな地鎮祭の様子です。7月25日に基礎のコンクリートが打たれ、丸太の建方が始まっています。

これは8月3日(一昨日)の写真です[fig.35]。

これは梁に繋ぐ金物ですが、いろいろな角度でジョイントするので、乾さんとスタッフの方がたいへん難しいディテールを頑張って考えてくれました。10月末頃までには完成させたいと思っています。ヴェネツィアでの展示と並行しながら両方が進んでいます。 実は今、現地でお配りしようと思っている小冊子を制作していて、四者四様、非常に感動的な文章が書かれています。畠山さんからそのことも含めて少しお話ください。畠山さんは「多くの支援活動が医薬品的だ」ということをおっしゃられていて、その場限りの支援には即効的な効果はあるかもしれないけれど、そうではない、被災地でのジレンマ自体が大切ではないか、そこから新しい現代的な建築を考えるための余地が生まれてくるのではないかと書かれています。

畠山──多少弁明のようですが、まず僕自身のこのプロジェクトへの関わり方をご説明しておかなければいけません。昨年の10月に国際交流基金でプレス発表があった時にも申し上げましたが、最初は伊東先生から僕が2011年4月に撮っていた生まれ故郷である陸前高田市気仙町の写真を貸してくれないかということでした。コンペの提案でその写真を日本館の入口に架ける案にしたいと言われ、是非どうぞと申し上げました。そしてプレス発表の何日か前に伊東事務所から電話があり、「コンペに通ったのですが、実はアーティストの名前に畠山さんの名前を書いてしまった」と。写真を貸すだけだと思っていましたから少しびっくりしましたが、よく話を聞いてみると、復興のプロセスも交え、これから一年間の被災地の変化も同時に見せたいということでした。その考え方には共感をおぼえたので、僕にできることなら、ということで参加しました。それから10カ月が経ち、物事がこのように動いたことに非常に感動しています。当初、陸前高田に「みんなの家」が建つなどという予定はまったくなかったのですから。

最初のプレス発表の後、伊東先生が「陸前高田市に建てるという案はどうかな」とポロッとおっしゃいました。僕は内心ではしめたと。つまり、僕がこのプロジェクトに参加した意義が生まれたように思ったのです。そこで、ちょうど11月に東京で「在京陸前高田人会」の集まりがあったので、その会場に潜入し、戸羽太市長を捕まえてこういう計画があるので会ってほしいという話をまとめました。それから大勢で陸前高田の市役所に乗り込んで流れを説明し、「みんなの家」の建設が可能になりました。多くの偶然や誰も予期していなかった出会いがおもしろい作用をして今に至っています。さっきまで経過のスライドを見ながらそのことに感動していたのですが、もし陸前高田に「みんなの家」をつくるということなしに、当初の予定のままヴェネツィア・ビエンナーレ日本館に「みんなの家」を建てたとすると、多分非常にアイディアルなモデルとして建てざるを得なかったと思います。そこに集う人間たちの顔がよくわからないということは、設計の障害にならなかったでしょうか。偶然が重なったとはいえ、陸前高田の菅原さんや、僕が一関からのバスに同乗していろいろと話をすることで、「みんなの家」のために具体的で個別な何かを考えるという気持ちがみなさんの中に生まれていったと思います。僕はじっさいはあまり何もしてなくて、会議に参加し、時々どう思うかを聞かれて「いいですね」と言うくらいのものでしたが、陸前高田の「みんなの家」のプロセスには、世の中の動きや偶然、あるいは、僕らの生きている時間の持つダイナミックな性質が如実に表れていて、それが何か言いようのない、建築のリアリティに繋がっているように思えます。

先ほど説明したパノラマ写真ですが、壁面をどうするかという話になった時に伊東先生が僕の撮っている震災以後の陸前高田の風景写真で構成したらどうかとおっしゃいました。でも床から天井までたくさんの写真で埋めると、ある空間的な表現にはなりますが、天井近くの写真は誰も見ることはできませんし、しかも数百枚のプリントをつくるというのはそれほど簡単なことではありません。それで少し首を傾げていたら、伊東先生からパノラマというアイデアが出てきました。それだったら何かやれると思って引き受け、6月に無事撮影ができました。日本館の展示では、壁の大パノラマ写真の他に、僕の生まれ故郷である陸前高田市気仙町の津波の前の平和な風景の写真と、津波が通ってから5カ月ほど経った写真のスライド・ショーをつくったので、2カ所の壁柱で上映します。

もうひとつ最後にみなさんに伝えたいのは、「みんなの家」を建てるお金はビエンナーレの予算とは関係なく他から集められているということです。それをここではっきりと強調しておきたいです。つまり、ここにいる建築家のみなさんは陸前高田の「みんなの家」を建てることとビエンナーレの展示を成し遂げることの2つの仕事をしているわけです。

伊東──ありがとうございました。畠山さんはすごいパノラマ写真を撮ってくださったり、われわれを現地の人と結んでくださったり、いろいろ現地について事細かく説明してくださいました。全体会議では、自分が困るといつも畠山さんにどう思うかを聞いていましたが、その時に現地の人だという認識が僕の中にはありました。畠山さんが受け取って嬉しいだろうかということをいつも考えていました。なかなか厳しい方なので、われわれの建築的な議論を「つまんねぇなこいつら」と思って見ているんじゃないかとすごく心配していました。その意味でものすごく大きな存在でした。そしてまた畠山さんは先頭に立って「みんなの家」を建てるためのお金を集めてくださっています。

では次は藤本さん、お願いします。どこの時代にもどんなスタイルにも属していないけれど、それでいてある普遍に触れているのでは、と書かれています。

個を超える建築

藤本──みなさんも感じていただけたと思いますが、最初は本当に空回りをしていました。もちろんその時に考えていたことは決して無駄ではないのですが、出口がずっと見えませんでした。年が明けて自分の中で吹っ切れたような気がしたのは、おそらく敷地が持っている力がとても大きく、陸前高田のまさに要所にドンと一本指を刺したような場所だということです。そして、菅原さんの話によっていろいろな思いがわれわれの中に染み込んできました。その後は自分が考えた案というよりは、誰かに導かれるわけでもなくその場所に自然に建築が湧き上がってくるような感じがしました。三者三様の表現ではありますが、同じ何かを共有していたこと、多くの議論や、菅原さんや現地の方々やわれわれの気持ちや、敷地の状況などがシンクロして、不思議な感じでした。勇気づけられたのは、建築家が必要ないということではなく、やはり現地でお話を聞いたりその状況と一体化した感じで、われわれという触媒を通して最後に建築がふっと沸き上がってくることです。やはり自然と人びとが活動を始めた時に建築が必要とされるということが僕にとってはとても印象深かったです。伊東──平田さんは自分たちが本当に被災地の役に立てるのかという疑問をずっと投げ掛けられてきたような気がします。

平田──そうですね。何かの役に立ちたいという気持ちはもちろん個人としてもありますが、建築家としてどうかという疑問が強かったのです。伊東さんは「建築家から始めるということではない」「役に立てるということでもあり、それがさらに建築の根本を問い直すことにもなる」、また「作家の個によって個を超える」ということをおっしゃられていて、そのあたりがわかるようなわからないような、しかしそのことももちろん僕らの関心でもありました。僕は伊東事務所に約8年間いたので、伊東さんの考えに共感し影響も受けながら、しかし一方で僕はこう思うということもありました。伊東さんの今回の問いの中に、これまでのいろいろな僕の問いもブレンドされていて、非常にややこしい状態でした。たとえば僕が考える屋根と、伊東さんの屋根はどう違うのかなど、後から考えるとちっぽけなことでしたが、悩んでいました。

ただ、街が見渡せる新しい敷地に連れて行ってもらった時に、本当にこれまで何をしてたんだろうとかいう気持ちになりました。また、最初に畠山さんがバスで陸前高田を案内してくれた時もかなり感動しました。その時の畠山さんは普段とは少し違っていて、その時と、菅原さんが敷地に連れていってくれた時のおふたりの感じは似ているように思いました。つまり強烈な個性だけれど別に自分のためではなく、陸前高田の街や、ヴェネツィア・ビエンナーレや、あるいは伊東さんという建築家が関わることを含めた出来事の全体を見る視点です。その後は、今まで自分たちが考えてきたことや、建築の話をしなくなり、結果として立ち枯れになった杉の木を使ったり、さまざまな家の記憶がぼんやりとひとつの家のかたちになっていくことが3人で共有されて行きました。当初あった共同作業なんかできるのだろうかというような悩みは消えていました。それを解脱と呼ぶならば、僕が一番遅かったのかもしれません。長い間、空間図式というか、山に囲まれた土地性をどうやって反映できるかについて彷徨っていたからです。僕は自分自身の特性としては山側の人間で、伊東さんは水平的な広がりをつくられる方で、感覚的に違いを感じていました。僕は何か巻き込まれていく襞のような体験にこだわっていて、それは個人的なこだわり以上なのかもしれないとも思っていました。そういった経験を代表して自分が何かをデザインすることで、場が変わっていくことに意味があると思い、最後まで一見違わないように見えるようなスタディをしていました。 何が言いたいのかわからなくなってきましたが(笑)、僕は未だにそれらの悩みが陸前高田にとって、建築にとって、あるいはそこに集まる人びとにとって本当に意味のあることだったのかはよくわかりません。

伊東──乾さんは「社会の始まるきざしのようなもの」と書かれています。

乾──2回目に新しい敷地へ行った時、そのテントの中にはいろいろな人が入れ替わり立ち替わりで、菅原さんを囲みながら話をしていました。単にお話に来ているだけではなく、小さな内職を皆で楽しみながら行う集まりであることを伺ったとき、何かプリミティヴな社会の始まりみたいなものを感じました。しかもそれが非常に強い心の絆で繋がれていることに自分としてはすごく感動しました。その人と人が頼り合って集まることの始まりという素晴らしさに対し、どういう空間をつくればそれが保存され、かつ後々伸びていく状況になるのかをすごく考えるようになりました。おそらく現代の社会で、少なくとも都会ではそうしたプログラムに対する空間、場所をつくるということはなかなか稀有なことだと思います。どういう空間がふさわしいのかはまったく分からない状態で、いまだに実際にこれが正しいかどうかはわからないのですが、これから菅原さんたちがどう使ってくださるかによって決まっていくことだと思います。自分としては、なにか原始的な人の集まりに対して建築を考えるという機会に初めて立ち会い、いろいろなことを考えることができたと思っています。

伊東──ありがとうございました。それでは多木さん、よろしくお願いします。

創造の透明性

- 多木陽介氏

多木陽介──多木です、こんにちは。先ほど平田さんからも、ここに自分が関わることはどういうことなのかという話がありましたが、それこそ僕が最も部外者であり、遠くからやってきています。ですが、今回のプロジェクトは実は世界中で日々みんな同じように考えていることに関係していると思います。日本の場合には3.11という大変なカタストロフィによってみんなが本当に気が付く瞬間になりました。そうすると、歴史にぱっと亀裂が入りますが、そもそもその亀裂の下にもずっとカタストロフィが育ちつつあったと思います。

これは伊東さんから伺った話ですが、震災の後に行政の人たちと話をしているとどうしても「さらに高い堤防をつくろう」「三重にしよう」というかたちで、どうしても自然を人間の住環境から遠ざけようという発想になるそうです。考えてみると一番のカタストロフィの種は、自然ではなく人間がつくっています。阪神淡路大震災も周りに密集した都市がなければ被害は出ませんし、人間のいないところで津波があってもニュースにもならないわけです。カタストロフィというのは「文明」という名の蛹の中で成熟し続けている蝶みたいなもので、どこかで本当に大きなエネルギー、たとえばテロや地震や津波によって孵化するものだと思います。人間が蛹をつくってしまうことはどうしようもないと思いますが、どうその被害を小さくすることができるのか、大きな黒い蝶が孵化しないよう無力なものへと解消できるのか。それは創造的な仕事をする人の義務であり使命だと思っています。

僕は普段はローマに住んでいるのですが、いろいろ訳があって今年1月末からしばらく日本にいました。その時に伊東さんと中沢新一さんが出された『建築の大転換』(筑摩書房)を読んで非常に衝撃を受けました。伊東さんが本当に大きく変わられたのではないかと。現代の可能な限りの数学を駆使して、ありとあらゆるかたちのものを次々につくってこられ、その空間の魅力で世界的な名声を得られてきた方がまったく違う仕事をされました。伊東さんは東北地方へ行き、避難所で不自由な暮らしをしながらも寄り合い話し合い、原初的なコミュニティが再生する場に出会い、感動されていました。他の建築家の方々は、パーティションや仮設住宅をつくられたりしていて、それは人道的で素晴らしい仕事だと思いますが、伊東さんはあの状況の中で、人間を救うのは物質ではなく人の繋がりだということに着目されたことが今回の大きな仕事の出発点だと思います。ひたすら住民の方の意向や様子を聞き取り、ネゴシエーター、黒子として振る舞うことで、「みんなの家」は自然に生まれてきたようなところがあります。仙台市の宮城野区につくられた「みんなの家」も、メディアで見た誰もが伊東豊雄がつくった家だとは思わないどころか、現代の建築家がつくったと思う人もほとんどいないかもしれません。作家とか作品というものが抜け落ちて、一種の透明さを感じました。伊東さんは、著書のタイトルにもあるように、透明な建築をつくられてきた人ですが、その透明さや軽やかさは建築の皮膜を薄くするとか開口部を多くつくるとか、主に物理的な透明さでしたが、今回は何か別の次元だと思います。創造行為そのものが非常に透明だと思いました。

僕がなぜその透明さにこだわるかと言うと、何年か前にイタリアのデザイナーのアキッレ・カスティリオーニという人の本を書きましたが、その中で彼は何をつくる時にも必ずある衝動や本能みたいなものが働いているのに気づきました。彼自身はそれを言葉にすることはなかったのですが、そのことをずっと考えていた時にある種の透明さではないかと思いました。その透明性には4つ側面があって、ひとつめは伊東さんの仕事にも通じますが、物の存在感です。彼の作品はミニマルなものが多いのですが、スタイルとしてのミニマリズムではなく、たとえばコストを下げようとする時に取れるものはできるだけ取るとか、単純な解決方法で効果を得ようという知的な挑戦でもあり、とにかく非常に具体的なものです。合理主義の環境で育った人ですが、"Less is more"ともちょっと違うラディカルさがあり、効果と機能が残るなら物はなくなってもいいというものです。あるインタヴューで「もしテーブルがなくなってこのテーブルの上の物たちがそのままこの高さに残るなら悪くない」と言いました。また、照明器具自体がなくなっても同じ照明効果が得られるなら、器具はなくなってもいいと。本当に物が見えなくなるくらいのところを理想としていました。

2つめはデザインの言語としての透明さです。日本語だと透明とはプラスチックやガラスや水など、どちらかと言えば物質的な透明さをイメージしますが、イタリア語でもフランス語でも大体「隠し立てをしない」「非常に正直だ」という意味でもあります。 現在のデザインは物にメイクアップをするようにフィルターを掛けることが主流で、その物自身が存在するための機能や、最も主要な要素が見えなくなるようにするところがあります。彼の場合は、大事な機能が必ず前面に出ていて、それがあまりにあからさまで逆に誰も気が付かなかったりします。デザイン言語の透明さは徹底して誠実なコミュニケーションだと言うこともできます。

3つめは、倫理観の基準としての透明さです。カスティリオーニは、先ほどのフィルターを掛けて人びとの購買力をそそるような類のデザインを不透明だとして非常に嫌っていました。「正当なデザイン/非正当なデザイン」という言い方をよくしていましたが、倫理的な基準が透明かどうかをすごく考えていました。建築に置き換えた場合は、その建築に本当に建つべき根拠があるかという問いになります。日本に建っている建築の99%は疑わしい物ですが、「みんなの家」は、本当にここに建つべき建築だし、菅原さんたちの活動が中に入ることでさらに生きてくると思います。

最後の4つめの透明さは、作家や作品として見えなくなるということです。彼が同じくインタヴューで、自分の作品の中で一番誇りに思っているものを聞かれ、1968年につくったある小さなスイッチだと答えます。それは本当に小さなもので100円とか200円の、普通の電気屋さんで売られているもので、買う人は偉いデザイナーがデザインしたものだなんてまったく知らないわけです。ましてやデザインという何か偉そうな仕事があるということすら気にしないで買っている人が大半ですが、持った感じがいいとか、いい音がするとか、新しい機能があるということで世界中で1,500万個以上売れた大ベストセラーです。MoMAのコレクションに入ることも嬉しいけれど、自分の信じているデザインのあり方はそれだと言っていました。

こういうこと考えると、今回、最も透明な建築家は菅原さんだったのではないかと思います。新しい建築家の役割という話がありましたが、場所を見つけてきたり、人をつなげたり、内部でどんな仕事を組織するか等を考える部分もこれからの建築家の職能に含まれてくると思うんです。

最終的な模型の写真を拝見しましたが、塩害で死んでしまった木々に第二の生を与え、それを構造として本当に地面から生えて来るようなその力強さがそのまま復興の家になるという、本当に素晴らしいイメージだと思いました。ですが、最初に拝見した模型には細い枝が使われていて、柱がむしろ、洗練された意匠的に見えました。作品、表現として。みなさんは作業を進める中でそういったものを捨ててきたのだと思います。

そろそろ話を終えようと思いますが、なぜ透明性にこだわるかと言えば、やはり建築だけではなく僕らのやっている演劇や、他のあらゆる分野で透明な創造力を具体的に得られるかがすごく大事だと思うからです。建築の作品という境界がなくなった時に本当に新しく外側の社会や自然と繋がることができると思います。伊東さんと中沢さんとの本の中でもこれからは社会だけではなく自然とどう繋がるかという話がずいぶん出ていましたが、中沢さんの要求するこれからの建築は「大地からエネルギーが立ち上がってきて、ある構造ができて、それが完成した物ではなく常に動くもの」だということで、まさに植物ですね。植物のように振舞う建築をどうつくるかは、これからのみなさんの大きな課題になるのではないでしょうか。

伊東──示唆に富んだお話をありがとうございました。「沸き上がってくる」と藤本さんもおっしゃられていましたが、荒れた土地でも畠山さんの写真を見ると、1年経つと瓦礫の上ですら緑に覆われ、「みんなの家」では枯れて死んでしまった杉がまた再生されていきます。中沢さんがおっしゃっていた建築とは、地中で生命のようなものが渦を巻いていて、それが地上に上がってきた時に、植物とは違って、やはり人間がひとつの幾何学として構造化、構成することが求められていて、それが建築家の役割だということです。その時に「すごいだろう」と見せびらかすのではなく、自然には敵わないけれど「人間はこの程度なんですよ」と許しを乞うような気持ちがあった時に自然を構造化した建築が生まれるではないかと話を聞いていて思いました。

昔の建築家は建築をつくる時には必ずいい場所を見つけることから仕事を始めましたが、今回は菅原さんという動物的な感覚を持った方が直感的に場所を見つけました。また、このプロジェクトは3.11というカタストロフィがなければ、あり得なかったわけです。普段は「この30坪の土地しかないから家を建ててよ」みたいな話しかわれわれにはチャンスがありませんから(笑)。そして対話の中から建築ができつつあるということがひとつの特徴です。「ここに、建築は、可能か?」という問い掛けに対して、「ここだからこそ、建築は、可能かもしれない」と。それが植物のような建築になるかは僕らだけの力ではありません。僕は極端に言えば柱が半分だっていいと思っていて、そこを菅原さんが柱を増やしていってもいいし減らしていってもいいし、菅原さんに何らかの衝動を与え得るような力をこの建築は持っているのかかが問われていると思います。その方がずっと植物的な建築になっていくと思います。菅原さん一言どうでしょうか。

菅原──初めまして。菅原みき子と申します。今までのお話しを伺って、まさかそんなに建築家の先生方が悩み苦しんでいたとは露知らずでした(笑)。3月11日に私は母親と姉と親友3名、同級生13名、住んでいた町内会が140数名、実家の隣の町内会が130数名、反対側の町内会では140数名の方々を亡くしました。私は床屋をしていましたので、お客さんを含めると、すごい人の数を自宅と店とを一度に失ってしまいました。その当日は、まさかそんなに亡くなっているとは思いもしませんでした。私は県立病院にいて、いろいろなことをして、ヘリコプターで陸前高田第一中の体育館へ行って、体育館で、息子と町内会の人たちを探したのですが、顔見知りの方がほとんどいませんでした。みんなどこに行っちゃったのという感じ。不安のなかで別の避難所へ息子を探しに行きました。前々から、探すのも探されるのも大変なので、何かあったら避難所は高田一中にしようとは決めていました。でも、死んではいないはずだと思って探し歩きました。車も流されていたので、とにかく歩いていろんな避難所を探して歩いてヘトヘトになって高田一中に戻り寝ました。結果的に息子は津波に飲まれ3回死ぬかと思ったそうですが、お嫁さんとふたりの子どもを残しては死ねないと。本当にダメだとも思ったそうですが、水の流れが変わって、山の方の神社の周りにあるどこかの屋根の上に着き、水が引けてから下りて自力で高田一中まで歩き、その後大船渡県立病院に救急車で搬送されました。息子が生きていてくれたので、私はいろいろな活動ができました。もし亡くなっていたら、人のことどころではなかったと思います。

- 菅原みき子氏

なぜこういう活動をしているかと言うと、高田一中の体育館で1,200人の避難者が不安と絶望のなかで、どのようにしたらもめ事が少なくやっていけるかを考えて活動をはじめたのです。みんなで協力しなければ生きていけないのです。協力ができない人、余裕のある人はどこかに去っていきます。何か内職をしたら気持ちが外へ向いてもっと頑張れるかもしれないと思いました。結果的には80数人が5カ月間一緒に協力し、本当に大きな家族のように親しくなっていました。ところが、仮設住宅に移り住むことになり、またバラバラにされて、今度はまた新しいコミュニティづくりを始めなくてはいけなくなりました。私はこういう性格なので、30世帯60数人の中でまた和気藹々とやっていたら、寂しがってる人の話をたくさん聞いて、やっぱりどこかでみんなが気軽に集まれる場所がほしいと思いました。敷地は陸前高田第一中から仮設へ行った人の持ち物だったので、そこを貸してくれると言ってくれたのです。テントでもあればいいのに、と思ってたら、「日本橋ライオンズクラブ」がいいテントを持ってきてくれて、そのとき「エコたわし」と毛糸を持ってきて下さったので、編んでみないかと4~5人で始まったのです。そうする内に、だんだんと人が集まってきて、一ヶ月に何千円、2万円と編む数によってお金が入り、楽しくなって、みんなが生き生きし明るくなりました。ある人は旦那さんを亡くして「なんで私だけ生きているのか、死んでしまった方がいい」と思っていたそうですが、こうやって編むことで楽しくなり「私生きててよかった」と、すごく明るくなったんです。ただ、男性はどうしても頑張れないんです。(会場笑)

菅原──女性は新しくできたカフェへ「お茶飲みに行かない」と言っても、おじちゃんたちはハイカラなお店へ行けませんので「元気ハウス」を引越しして、そこにみんなが気軽に食べたり飲んだりできる食堂をつくろうと思っています。 私の住んでいる仮設団地は60名で「みなさん出てきてください」と言ってもせいぜい20~25人ですし、すごい山のエリアで、立派な「みんなの家」があっても人が来てくれないのはもったいないと思って。私たちは家と同時に町内会館も流されているので、子ども会や婦人部や老人クラブ、スポーツ少年団などとか、とにかく集まる場所がないんです。それに両親も実家も亡くして高田を離れた子どもたちが心が折れそうなときみんなの家に寄ってきて、七夕の太鼓をたたいて、また元気になってもらえるようなみんなの家をこの場所にお願いしました。いろいろみなさんにご苦労をかけてしまったけれどもそういう流れでした。たくさんの方々に寄付していただきまして本当にありがとうございました。

3.11があり、被災した人間も人間性が露わになりました。自分がよい方向に変わっていく人間か、変われない人間か、向上出来る人間/出来ない人間/模索している人間という感じで。全国の人、世界の人も変わるチャンスだと思います。これからもっとすごい課題が山積みで、私は何かあった時にすぐに動ける体制を整えておきたいと思っていますが、去年いろいろ手伝って頑張りすぎてちょっと今年は辛いんです。でも大工仕事は大好きなので、やりたいと思っています。(会場拍手)

質疑応答

伊東──ありがとうございました。菅原さんにはこの伊東塾へまた11月に来ていただくことになっていますので、使い始めた「みんなの家」がどうなのかをご報告いただけると思います。それから、今回「みんなの家」も、展示に関してもいろんな企業の方から協賛をいただいております。特にパヴィリオン展示の照明計画はすべて大光電機さんです。「みんなの家」でもお世話になっています。今回も全面的に照明器具が必要になり、ありがとうございました。その他にもLIXILさん、田島ルーフィングさんなどいろんな企業の方にご協賛いただき可能になっていることです。ここからはみなさんに忌憚のないご意見や質問をいただき、またそれをプロジェクトに反映していきたいと思いますので、どうでしょうか。はい、矢内原さん。

矢内原充志──個が個を越えていくという話をされていましたが、もう少し詳しく伺いたいのと、僕も30代後半のデザイナーで、個性ということを常に問うている時でもあり、このプロジェクトを通してご自身の表現がどう変わられたかということをお伺いしたいと思います。

伊東──はい。どなたかいかがでしょう。

藤本──先ほど多木さんがおっしゃられていた「透明」という言葉をお借りしながら説明をしてみたいと思います。まず、人の繋がりをつくるということ。僕が現地で菅原さんと話していて思ったのは、特に人と場所の繋がりということです。物がなくなっても地形や海の見え方が残っていたり、場所はそういった繋がりをもう一度つくり上げていきます。また、その場所でみなさんが持っていた過去の時間と、現在と、それから未来に来るであろう時間など、いろんな意味で繋ぐ役割がとても大きいと認識しました。先ほど僕は「何もしなくても沸き上がってきたような」と言いましたが、やはり何かしら僕が見たものなどを通して沸き上がってきたのは確かです。ただ、その時に「自分の考えていることを表現してやろう」「思い付きをよりインパクトを持って作品に表現する」ということが虚しいと言うか、あまりおもしろくないなと思いました。デザイナーとしての仕事を放棄するわけではなく、そこで起こっていることや人や場所の繋がりなどに、いかにふさわしいかたちを与えていくかということに心砕いていました。そこに個性が入ってきてしまうのかもしれないけれど、表現が目的ではなく、立ち現れてくるものに耳をすますというか。耳は個人のものだから、そのすまし方には個性が表れてきます。それこそが最後に建築家に必要とされる何かなのではないかという思いもあり、悲観的にならず、肯定的にそこで耳をすましていたという気がします。その時の感じは、先ほどのカスティリオーニの透明性の話とすごくシンクロしています。一方でおもしろいと思うのは、そこで見えてくる風景は決して透明という言葉が持っているほど整理されたものではなく、伊東さんが「柱は減っても増えてもいい」と言われたように、ひとつの基準では何かが言えないほどにいろんなものが浮上したものです。ある意味では無駄かもしれないけれど、別の視点からすれば無駄ではないかもしれないといった多様な見え方がしてきたような気がします。

菅原さんは、先ほどのお話でおそらくキャラクターの片鱗をご覧いただいたと思いますが、すごくオリジナルで個性的な方です。彼女の話の多様さや近所のおばちゃんの話も含めて、とても深刻なものからおもしろい話まで、そして自分の個人的な思いから、突然地域全体を視野に入れたような話まで、いろいろなレベルのことが同時に起こっている気がしました。その話の連なりは世界の普遍性と変わらないかのような、ある種神話のような響きを持っていたことに驚き、それら水面に浮上してきたいろんなものを整理整頓しないままかたちにすることができたらとても素晴らしいだろうと考えました。原始共同体のようなものができ上がる時は、それぞれの個が立つと同時にそれらが単なる個ではない共同性を持ち得て、その両立関係がとても鮮やかに見えているような。その時に僕自身も自分が個であってはいけないというわけでもなく、また個であることにも特にこだわらないというか。建築をつくる時に、解脱の境地に至れるかというと、まだまだですが。

矢内原──現代建築において個の問題はもっと他にもあると思います。たとえば単体として建築でできることの意味をどう越えられるのか、集合としてできてくる場所へ何が働きかけられるかという関心が出てきているような気がします。特に東京だと単体でいくらその建築がおもしろいというゲーム的な争いをしても本当に何もならないし、その無意味さが震災を通してみんなに何となく共有されたのではないでしょうか。もう少し大きな枠組へと繋げていけるような考え方が重要だと思います。一方で、個性はなくならない方がいいということが非常に重要です。「みんなの家」は今回の被災地の状況によるものだけではないにせよ、非常に象徴的なかたちでさまざまな繋がりが起こったのだろうという気がしますが、それが今僕らが関わる日常的な文脈にどう影響してくるかは大きな問題だと思います。

伊東──今のおふたりの話で、個性や作品という概念との間がどういう関係になっているのかという話がありましたが、「みんなの家」は作品ではないのでしょうか。

藤本──作品と呼ぶには違和感がありますね。今回の「みんなの家」のプロセスを経て、今自分がつくっている他の建物でも作品と呼ぶのは変な感じがしています。何と呼べばよいかはわからないのですが。

伊東──今までつくってきたものはどうでしょうか。

藤本──当時はもちろん作品という意識があったと思いますが、今こうして1年ほどのプロセスを見ると何か違和感がありますね。

平田──たとえば屋根は水が流れるためにつくるかたちだから自然の地形に似ています。上から見ると屋根の連なりと自然の地形はそっくりだと思います。屋根は人間がつくっているけれども、人間が水の流れによってつくらされていると考えられます。人間は水の流れにとってエージェントみたいなもので、だから建築家は、何かそれらの間の通り道みたいな感じだと思います。単に「作品としておもしろい」とか「レベルが高い」ということではなく、もう少し大きなものに繋がる方法を見つけられた方が偉大だと思います。「偉くはなりたい」という気持ちはやはり正直どこかにあると思いますが、その偉さの根拠はどこにあるのかと(笑)。

伊東──往々にして、建築家はこれまでもずっと偉くなりたいと思ってきたわけだし、「新しさ」「オリジナリティ」「クリエイティヴ」ということを言いながら、エゴイズムを発揮してきたということはないですか。

平田──あると思います。

伊東──僕も自分に問うているつもりですから(笑)。多木さんは今のおふたりの話についてどうですか。

多木──透明な創造行為ということを考えると、みなさんの仕事は目に見える自分のスタイルがなくても、創造行為を放棄することにはならないと思いますし、むしろより難しいことに挑戦されています。また、菅原さんによるあの場所での活動は創造行為であり、「菅原みき子」という名が付くわけではないのに、知っている人たちにすれば明らかに彼女の仕事です。それに触れれば人は感動するし、助かる人もたくさんいます。僕自身も展覧会などをやっていましたが、そういった作品をつくることに興味を失っているところがあります。演劇をつくる時も大きく2つのやり方があります。ひとつは好きな劇作家がいて、たとえば「ハムレット」をやりたいというような思いがあって現代風にやるのが95%の演出家で、もうひとつは、たとえばある社会の状況に対した時にそれを考えるためにこれまでの戯曲で何が適しているかを考えて選択し、それと現代社会とのつながりが見えるように演出するというものです。この方が、ずっと透明ですね。僕自身は何年か前までは前者でしたが、今思うと、たとえ舞台としてよくできていても観客にとってどれほどの意味があったか。結局、見に来てくれた人それぞれの日常の経験があり、その中に何か引っ掛かりがないといくら役者がよかったり装置がきれいでも何も本当には起きません。イタリアでは芝居が始まるのは大体8時半ですが、夕方まで仕事をして、家族がいて、それぞれの問題を抱えた人がやって来るわけです。今は、その人たちと社会の状況を一緒に考えるような舞台がやりたいです。

伊東──ありがとうございます。他にはいかがですか。

瀧口範子──2つ質問があります。ひとつは、そもそも3人の建築家でひとつの建築をつくるということは、個が個を越えるような、建築家の作家性を消す仕組みとして考えられた設定なのかどうかです。もうひとつは、実際に建つ陸前高田の「みんなの家」とヴェネツィア・ビエンナーレでの展示の関係です。展覧会の記録として展示されるのか、あるいはそれ自体で表現なのかです。

伊東──ひとつめは十分に考えていました。非常に個性が強く、これからの世界を背負っていってもらうような人たちです。今回のような場合に何を考え、今までと何かが変わるのか変わらないのかを自らに問うためにこの3人にも問い掛けてみたかったというのが正直なところです。今日、これまでを見ていて、変わったような、変わっていないような、まだ半々という気がしますがどうでしょうか。まだみんな悠然としていて全然困った顔をしていないから、それが僕にとってはちょっと悔しい。藤本さんはヴィデオインタヴューの時に、そういうところに身を置くのは怖い体験だと言っていましたね。

藤本──今は晴れやかな顔をしていますが、途中は本当に大変でした。ただ、お声掛けいただき、最初に事務所で伊東さんからタイトルや何がやりたいのかを聞いた時にはえらいことに巻き込まれちゃったなと思いました。民家と言うと少し語弊がありますが、長い文化の積み重ねの中から必然的に沸き上がってくる建築のあり方をこの時代に見つけることはできるのか。また、できなかったとしても自分たちはそれに立ち向かわなくてはいけないという話がとても印象に残っています。やりますと言った手前、逃げ出すわけにもいかず、でも嫌だというわけではなく身震いするような感じでした。また、その状況に立ち向かおうとしている伊東豊雄という人はとてつもなくすごい人だなと思いました。確かに大変でしたが、菅原さんとのやり取りを通して途中から何かがわかったわけでもなく、ふっきれたような感じはありました。今困った顔をしていないのはそういう理由です(笑)。

伊東──僕自身は結構困っていました。宮城野区で「みんなの家」をつくった時によく「伊東さんそんなことやっちゃっていいの」とか「普段やっているものとの関係は」というようなことを散々言われました。自己弁護をすれば、とにかく両方あるということを前提にしたい。少なくとも3.11の後に今までのようなことは少なくとも被災地ではできないと思いました。一旦、今までの建築を捨てて、できるところからやってみようということです。当たり前のことを当たり前にやってみると建築は素晴らしいものだと逆に思えるようになり、いろんな感動を何度も味わいました。日常として公共建築をやっていると、どうやったってその感動を味わうのは無理です。だからこそ「ここに、建築は、可能か?」という問い掛けをしているわけです。菅原さんがその場所で何事もなかったように床屋さんをやっていたら、よくしゃべってよく笑うエネルギッシュな人だということまではわかるけれど(笑)、それ以上の菅原さんにはならないわけです。3.11で何もなくなってしまった陸前高田を目の前にした時にこういった建築が出てくるわけで、とにかく僕はそのことを大切にしたい。公共を変えるということは、社会をすべて変えることになります。「ここ」だからこそできることですが、他のところではもう完全にお手上げです。でも、そのことを自覚し、そこから自分の建築をもう1回考え直したいというのが今の偽らざる気持ちです。

2つめの質問についてですが、最初は外部に「みんなの家」をつくって、中でドキュメントを展示しようと思っていましたが、「みんなの家」をやめて実際に陸前高田に建てられるということは、畠山さんもおっしゃってくださったように僕にとってはいい決断だったと思います。僕らが本当に考えてきたことや、どういった議論があって、どういったことをやりたかったのかということが、ヴェネツィア・ビエンナーレの展示で見せられるのかはまだかなり心配です。これから1カ月弱の間、またみんなで話し合いながらもうひと踏ん張りしなければいけません。

菅原──私にしてみれば生まれた時から7万本の松があり、市民を楽しませてくれていました。それらが津波でなくなり、「一本松」と言われる松を加工して残そうという話もありますが、この「みんなの家」で使っている杉も塩害にあっていますから、本当は瓦礫です。松が邪魔だとされているのがすごく悲しかったです。でもこうやって松と杉を使って自然の恵みを復活させ、大事にすることはすごく意義があると思っています。 当時、体育館で座ったところから目を上げると、他の誰かとお互い見たり見られたりして、それがすごくストレスになりました。着の身着のままで体育館に逃げてきたのですが、救援物資をいただき、だんだんダンボールの財産ができていくんです。そこで目隠しになる壁をダンボールでつくったというのをテレビで見て、それを要求したのですが、邪魔だからダメだと言われました。だからダンボールでどんどん高くしていって、それでも足りないから「いらっしゃいませ」の旗を立てる棒を買ってきて四隅に立て、竿をわたして自分のところだけ囲ったんです。それが「菅原要塞」と呼ばれて、8月の引越しの時に「要塞が崩れますね」と言われました。その時は「仮設に入れるからいいわ」とか言っていたのですが、ここにまた菅原要塞が出現しました(笑)。体育館のを見た人は「また復活ですか」みたいな。最初に伊東先生がいらっしゃった時は宮城野区の「みんなの家」の写真を見せてもらったのでは、普通のおうちでしたが。(会場笑)

伊東──菅原さん見てると要塞つくりたくなるんだよね。畠山さんは何かいかがですか?

畠山──今、ちゃんと落ちが付いておもしろかったのでこれで終わったほうがいいと思っていますが、展示に関する全体会議に出席した際、平田さんが地面から植物の芽が吹く写真をいくつか持ってきて、こういう展示デザインをしたいと言っていたのを思い出しました。

平田──新しい敷地へ行った時に帰りの新幹線で伊東さんが「一揆とはこんな感じだったんだろうな」と言っていたのが印象的でした。要するに、上から降ってくるのではなく、いろんなところで少しずつ起こってきたことがばっと結び付いていくような拠点という感じがありました。それがデザインに繋がったのかなと思いました。

伊東──一揆は一発だとやられてしまうので、あっちこっちで蜂起しないとダメです。そういう意味では協賛をしてくださる企業も現れて、まだまだ続いていきそうです。蜂起とまではいかなくとも、こういうことがいろんなところで起これば少しは変わるだろうと期待したいですね。

畠山──陸前高田の「みんなの家」の上棟式が明後日あり、すぐにヴェネツィア・ビエンナーレが始まりますが、ビエンナーレの会期と工事の佳境がちょうど重なっています。なので、陸前高田の様子をインターネット中継などで会場内に再現できないか話し合われましたが、時差や設備の関係もあり、窓を覗くようにヴェネツィアからライブで陸前高田を眺めるということは今のところは難しいです。ただ、適宜現地の最新の様子をヴィデオで会場に流すという計画はあります。

伊東──はい。最後にもしよろしかったら審査員だった北山さん、総括をお願いします。

北山──今回コミッショナーの審査をやりましたが、審査時の内容とぶれずに持ってこられたことに感動しました。審査の内容をあまり言ってはいけないのかもしれないですし、記憶も違っているかもしれないですが、伊東さんは、大きな自然環境の中に人工環境をつくるというある種傲慢なことをやってきたのが建築であり、自我の表現としての傲慢な建築を深く反省しているとおっしゃっていてびっくりしました。その自我を外した後にどういう建築が立ち現われるのか、という話をされ僕も是非それを見てみたいと思いました。それがどう実現されていくのかは今日まで知らなかったのですが、一番最初に乾さんから支援物資と人びとの関係性だけがあり、それに屋根を架けただけのものは直球で、これはすごい答えだと思いました。それで最後の立ち枯れした杉でつくられたものを見て、何かずいぶん派手だな、これでいいのかな、と実は思いましたが、菅原さんの話を聞いて、これはコミュニティの象徴的なシンボルだとわかりました。建築は自我を外した時に、共同体のシンボルみたいなものが最後に残るということがひとつの答えなのかなという感想です。ヴェネツィア・ビエンナーレは金獅子賞という最高の賞がありますが、僕がコミッショナーを務めた2010年にはパヴィリオン部門ではバーレーン館が流木でつくったもので受賞しました。今回、これが自我を超越する新しい建築の姿だと世界に伝わるといいなと思いました。

伊東──ありがとうございました。8月29日から一般公開され、11月25日まで約3カ月やっています。可能な方は畠山さんの巨大な写真を是非見ていただきたいです。また、どういうかたちかはわかりませんが、日本に戻ってきたら報告会をやらせていただきます。今日は本当に暑いなか、長時間ありがとうございました。

2012年8月5日、伊東建築塾 神谷町スタジオにて