【第1回】[対談]新しい「まちデザイン」を考える

まちデザイン──延岡から考える

太田浩史──21世紀に入って、全国の都市やまちの状況が大きく変わっていることを多くの人が実感するようになっていると思います。これから乾さんと私で、「新しい『まちデザイン』を考える」として連載をする予定ですが、縮小時代における都市空間のあり方を、デザインの視点からしばらく考えてみたいと思っています。それでこういうタイトルを考えたのですが、私たちは、これまでの成長時代とは違った新しい都市論を持っていなくてはいけないということがひとつ、もうひとつはプロセス論に傾きがちな「まちづくり」論を、より空間的に、デザイン的に発展させていけないか、と思っています。だから「まちづくり」の発展形としての「まちデザイン」という領域を想定してみました。それが可能かどうかを考える連載のキックオフとしてこの対談を行ないたいと思います。乾さんはいま、宮崎県で延岡駅周辺整備デザインの仕事をしていて、建築家という職業とまちづくりという仕事をうまく接合しようとなさっており、これは上に挙げたテーマにとっても非常に面白くなりそうなプロジェクトだと拝見しています。まずはプロジェクトの概要を教えてください。

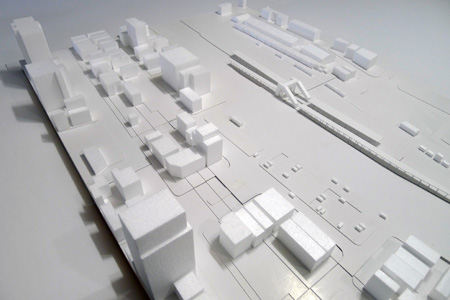

- 延岡駅周辺整備デザイン監修者プロポーザルの様子

なぜデザイン監修者なのかというと、駅舎と駅前広場その他の施設はそれぞれ事業主体が別で、それらをひとりの建築家に任せることが難しいと想定されているからです。たとえば後に設計者が3人参加してきたとして、それぞれがバラバラに設計すると、結局これまでの駅の状況と変わらないものになってしまいます。延岡市や市民団体の方は、せめてそれらを統合するような人間がいたほうがいいとお考えになり、そこに新建築社の橋本さんなども加わった外部からのアドバイザーが「デザイン監修者」という立場を定めたようです。要するに、プロポーザル段階では、デザインの提案を求められたのではないのです。

太田──プロポーザルはどのような内容だったのですか?

乾──いくつか与えられた課題に対して答えるという形式で、他の方々は絵を描かれたりしていましたが、私は文章だけで答えました。それはけっして奇を衒ったわけではなく、デザイン監修者が絵を描いて形をつくってしまうのはどうかなと思ったためです。デザイン監修者はこれまでのまちづくりにおける建築家とは違うポジションにいるということを明確にして、後の設計者のやる気を引き出していくことが重要だと思いました。そこで、いろいろな教科書に載っているまちづくりや市街地の抱える問題を、できる限りの範囲で読んでみました。一つひとつのまちづくりにさまざまな経緯があったと思いますが、まちづくりの手法は時代によって激変しています。人々の態度や意識、意見は時代とともに変わっていっていると思いますので、それらを踏まえて、この2011年に中心市街地をどういう意味に据え直すかを表現することが重要だと考えました。まちづくりにおける問題を時代的な勘違いがない状態で市役所や市民団体の方々と共有することが大切なのかと思いました。ですから、正直に「簡単に活性化はできない」と言うような、厳しいことも書きました。

太田──なるほど。文章だけのプロポーザルというのも面白いですね。2006年に改正された「改正まちづくり3法」のことも、

- 改正都市計画法:郊外へいくほど緩やかだった立地規制を 180 度方向転換した

- 改正中心市街地活性化法:目的、理念、責務規定が明確化

- 大店立地法(指針改訂):大型店の地域貢献や社会的責任が問われるようになった

ときちんと簡潔に押さえてらっしゃって、地方都市の背景をしっかりと押さえた案だと思いました。「減少の時代」とも書いてありますね。

乾──何か痛みを伴った変化がないと難しい状況だと感じたので、そのことを率直に言って、市民の方々の気持ちを聞いてみたかったのです。皆さんと私の考えの擦り合わせがこのプロポーザルでできればなと思っていました。

私が書いたのはとても基本的なことで、そもそも全国どこのまちでも同じような問題があって、まちづくりを専門にしている方であれば数十年前からわかっているような内容だと思います。ただ、まちに住む当事者はそのことを自覚していないケースが多いのかと思います。プロポーザルは公開審査でしたが、市民の方々に考え方を伝えるチャンスでもあり、「何かいままでとは違うな」とか、厳しいことを言う人なんだなと思ってもらうだけでもいいと考えました。要するに、自分のプロポーザルが通らなくてもいいと。結果、選ばれたら皆さん本気なのだろうし、選ばれなかったら自覚が足りていない地域であると判定できるのかと思いました。大変に生意気な考え方ですが、それは、私にとっても参加の判断材料になりました。

いまは2週間に一度くらいのペースで延岡に通って状況を整理しています。今回、いろんな立場の方が登場しますが、大きくは市民の方、事業主体、行政と3つの立場があります。それらの意見を統合して、基本計画を取りまとめ、次の設計者に受け渡していくというかたちになっています。市民の方の意見を集約して合意形成し、私に情報として伝えてくださる立場に「コミュニティデザイナー」があり、今回はstudio-Lの山崎亮さんが担ってくださっています。

太田──いままでは合意形成から具体的提案まで建築家ひとりがやるというケースもありましたが、今回は乾さんと山崎さんの立場と役割が明快に分かれていますね。

乾──そうですね。今回は役割分担、分業体制が取り組みの新しいポイントです。建築家とコミュニティデザイナーのツートップ体制で、関係者の間で勝手に「延岡方式」と名づけて盛り上がっています。いまはまだ事業そのものが流動的な状況ですが、山崎さんはすでにワークショップを始めています。

「幻想のコミュニティ」から「テーマ型コミュニティ」へ

太田──山崎さんの活動はとても象徴的だなと思うのですが、近年建築やランドスケープの専門家がまちの問題へとコミットしていくことがとても増えています。愛媛県今治市で行なわれている「みなと再生事業基本計画」でも、西沢大良さんが港湾法と格闘しつつ、「今治港の将来をどうするか」という計画を立てています。 これまでだったら建築家が触れなかったような問題で、画期的なことだと思います。静岡県の下田市では山中新太郎さんや橋本憲一郎さんが手弁当のようなかたちで製氷庫の保存活動をやっていたのですが、それが広がるかたちで下田のまちの景観計画に関わるようになったと聞きました。埼玉県の北本市ではアトリエ・ワンの「北本らしい"顔"の駅前つくりプロジェクト」がありますし、東日本大震災の復興でも、釜石市の顧問となった伊東豊雄さん、建築家のネットワークであるアーキエイドなどの活動も見られます。この状況の背景なのですが、まずはどこの行政体にとっても、いまや市民参加や合意形成はまちづくりや都市計画にとって無視できないものになっていて、そのための人材として建築家が要請されているということがあると思います。特に、具体的な計画を提示するために、建築家のプレゼンテーションや空間的なセンスが必要になっているように思います。また、改正まちづくり三法や景観法などの施策があっても地方都市の状況は一向に良くならず、コンサルも今後のヴィジョンづくりに腐心するような状況になってきているということもあると思います。

建築家の側も変わってきていますね。2003年に雑誌『10+1』No.31「特集=コンパクトシティ・スタディ」に関わりましたが、その時にある大先輩の建築家に「あなた、都市の話をするなんて面白いね。僕らの世代では誰も言わないのに」と言われました。その背景には、確実に磯崎新さんが「都市からの撤退」と言ったことの影響が大きくあります。ですが、いまでは学生も若い建築家も普通にまちづくりの活動やリノベーションの仕事をやっていますね。

乾──私も、ついこの間、先輩格の先生に「コミュニティなんて幻想だ」と厳しい口調で言われました。かつて、コミュニティが信じられた時代があったと思いますが、結局なかなかうまくいかなくて、傷ついて都市に帰ってきた世代を代表する意見なんだろうと想像しています。「コミュニティ」という言葉に対してある種のアレルギーがあるのかと思います。でも、私たちの世代にはそこまでの経験と遺恨がない。

当時との違いを考えてみると、かつてのコミュニティは、いわゆる地縁的なものや職業に結びついたもので、それらを再生するための努力があったわけですが、残念ながら社会状況がそれとは反対の方向に向かいました。そうした問題に対して、建築家の力は無力であったケースがほとんどだったと思います。対していま私たちが想定しているような「コミュニティ」は、地縁とは違うものに変化しています。それをどういうふうに表わせばいいのかよくわからなかったのですが、先日、山崎さんのレクチャーで「テーマ型コミュニティ」というキーワードを出されたのを聞いて、なるほどそう言えばいいのかと納得しました。「スポーツをするために集まる」とか「ピクニックをしよう」というコミュニティなどが、生活を豊かにする新しい生活必需品のようなものになりつつある。それを大切にしていけばいいということを山崎さんは主張されているのですが、現代の生活者の感覚に対して自然で、リアリティのあるいい考え方だと思っています。

太田──そうですね。よく「交流人口」という言い方もしますし、乾さんのプロポーザルにも「遠来者中心の駅」とあるように、定住人口が減少した中心市街に賑わいをつくろうとする場合、どうしても外部の人の参加を得ないといけません。ですから地元だけで構成される「コミュニティ」像ではなく、もう少し他者や来訪者を含むような新しいコミュニティが必要とされていると思います。そもそも都市的であるとは、他者がいる、外部がある、というという状況を示すわけですから、そちらのほうが論理的にも正しいですよね。

私も5年ほど今治に伺ってまちづくりのワークショップをしているのですが、回数を重ねているうちに地元の方も外部の人に対して少し慣れてきたような気がします。地元の方々にわれわれがどう位置づけられるか。もしくは、われわれが外部者であるわれわれ自身をどう位置づけるかという問題でもあります。地元の方にとっては「愛郷心」がまちづくりのモチベーションということになるけれど、乾さんにとっての延岡や、私にとっての今治は「愛郷心」とは違った、何か別の愛着の対象である。それをうまく説明したかったので、「シビックプライド(=市民が都市に対して持つ誇りや自負)」という言葉をよく使っています。つまり、われわれは「外部者」ではあるけれども、気持ち的には「準市民」のような感じで、まちの未来に関わってみたい。そういう思いを「シビックプライド」という言葉で伝えたいと思っているのです。実はどのまちにも、学生や、来訪者、短期滞在の住人、新参者がいて、そういう人々もまちに対する一種のロイヤリティを持てるということが大事なのだと思っています。

「創造都市」の議論で言えば、ゲイやヒッピー、アーティスト、外国人など、アイディアを持った他者が、都市の創造性に大きく関わっている。それを可能にしているのはまちの寛容性と、いろいろな出自の人が積極的に交流できる場なのだと思います。ワークショップが現代性を持っているのは、こういう状況の受け皿として機能していることによるのではないでしょうか。

乾──私は明確に意識化していなかったのですが、「延岡駅周辺整備日誌」というブログを始めていて、市民の方々と共有しながら一生懸命書いてるんですけど、まさに準市民としてやっているわけですね。気づいてなかったですけど、私の態度は正しかったんですね(笑)。

太田──正しいと思います(笑)。地元の方も乾さんに延岡に住み込んでほしいのではなく、準市民的に、まちと外部をつなぐパイプとして参加をしてもらいたいのではないでしょうか。越後妻有をはじめとする各地のアートイベントも、準市民の裾野を広げるという面があると思います。アーティストやツーリストをまちの新しい構成員として迎え入れ、地域として力をつけていく。それは70年代のコミュニティ論にはなかった視点だと思います。

乾──なるほど。先日、塚本由晴さん、貝島桃代さん、南後由和さんと話をした時に、塚本さんが「七人の侍モデル」という喩えを出されました。一生懸命頑張るんだけど、結局、最後は傷つきながら農民に追い出されてしまう。それが70年代コミュニティ論で動いた建築家のモデルだとすると、これからの建築家の姿は違ったものになるだろうという面白いお話でした。

太田──各地の商店街はこれからも衰退が進んで、「帰れ」と言う元気さえもなくなってくるんじゃないでしょうか。

乾──実際にまちの方と付き合い始めて、やる気のある方が何人もいらっしゃって驚いています。彼らに共通するのは一旦地元を離れているということです。大学で東京や福岡に出たりして外の空気を吸っている方は、自分たちだけで凝り固まっていても意味がないという気持ちがあるんでしょうね。

太田──東京と地方都市の情報格差が、30年前よりも狭まってきたということもあるでしょう。ファッションにしても、アートにしても、コンテンポラリーな文化に触れられる機会が多く用意されていると思います。それはたとえばまちのタウン誌を見るとよくわかります。思い出せるところでは、倉敷、鶴岡、旭川、下田などのタウン誌は素晴らしかったですね。デザインにもテクニックが駆使されていて、エッセイの内容も、地元の動きの取材力も相当なものがある。情報発信の質は相当レベルが高いと思います。地方分権の動きや、Uターン、Iターン、Jターンなどの人の流れなど、大きな傾向の説明はいろいろとできると思いますが、少なくとも文化的には東京一極集中のあり方は変わっていると思います。

乾──卒業制作の合同講評会が全国で行なわれていて、毎年、そのうちのいくつかに参加する機会がありますが、去年度の講評会で顕在化したのは、東京近郊のシャッター街の存在です。地方の縮退はこれまでも定番的な卒制テーマとして存在していたのですが、東京の縮退を取り扱うような卒業制作が一気に増えたのです。たとえば、西川口などでも衰退が目立ちはじめていますが、学生はそうした状況の変化に敏感に反応しています。シャッター商店街という地方ならでは問題を、いまは東京が後追いしている状況が生まれているわけです。

山崎さんのレクチャーでも、「衰退している地方都市は日本の最先端である」という話がありました。日本は東京を含め、今後さらに人口が減少し、あらゆる都市が衰退していくので、現在も人口や経済が膨張している東京は、縮退という課題に対してはビリを行くランナーである、と。それに対し、衰退が激しい地方都市はトップを走っていて、いまいろいろな知恵をつければ、後ろのランナーにその知恵を手渡せるわけです。

東京大学高齢社会総合研究機構『2030年 超高齢未来──「ジェロントロジー」が、日本を世界の中心にする』(東洋経済新報社、2010)という本があります。建築の分野からは大月敏雄先生が参加されていますが、ここでは超高齢化社会に対してどういう知見を集め、どう対処すればよいかが考えられています。日本は超高齢化社会という意味で世界のトップランナーで、その状況を解決するようなさまざまな知恵や技術を開発すれば、後に別の国へ輸出できるものになる、ということを前提にしながら研究されているようです。負と考えられている「超高齢化社会」や「縮退」を発想の転換によってリソースにして使おう、という視点が非常にポジティヴで面白いなと思っています。

太田──日本の商店街が今後どうなるかという議論は、都市計画の分野では昔からずっと行なわれていますが、どこも難しい状況です。延岡のケースでも商店街の期待が大きいと思いますが、どうですか?

乾──延岡にはかつて旭化成の工場の雇用がかなり確保されていて、人の行き来もあり、商店街が発達していたようです。ただ、現在の状況を地図に塗り分けてみたのですが、駐車場や空き店舗ばかりです。どこでも同じなのですが、ロードサイドショップや大規模なショッピングセンターに人が流れているわけです。また、インターネットショッピングがますます流行っていることも影響しているでしょう。そうした状況を考えると、かつての商店街を復活させることは難しいと判断せざるをえません。では、歯抜けになった商店街を別のもので埋めるとすると、それはやはり住宅ではないかと考えています。住宅のなかにぽつぽつと商店が埋め込まれることは将来像として想像しやすいのです。普通なのだけど幸せなイメージがある。これまでの商店街というタイポロジーとは違った商店と住宅の関係を類型化できないかなと思っています。個人的にはアーケード自体は形式としてすごく好きなのですけどね、途中でカーブしているアーケードには特に萌えます(笑)。

太田──そうですか、じゃあ僕も今度からは「萌え目線」で観察してみます(笑)。乾さんの見方に続くとすると、もはや「商店街」と呼ばないほうがよいのかもしれませんね。購買地としての魅力は落ちても、飲食の場としての機能はいまでもありますよね。表通りは寂れていても、その裏の夜の飲み屋街には人が結構いて、運転代行サービスの人がたくさん待っている光景はよく見ます。

まちの評価軸を再評価する

乾──かつてあった賑わいを取り戻すといことを「諦める」ことが大切なのかもしれません。延岡もとても繁栄していた時期があり、中心市街地は日曜日には家族連れがあふれていたらしいです。百貨店屋上の小さな遊園地が賑わっていたというようなこともお聞きしました。そういう思い出に残っているような状況を取り戻したいという意見も当然あります。ただ、それは実際のところかなり難しいわけで、次の像を描き始めることが必要です。それは、これまで当然と思われてきた、商業で賑わいをつくるということと違うモデルだと思っています。

太田──そうですね。かつてとは違う意味での賑わいですよね。病院の待合室でおじいさん、おばあさんが健康話を延々としゃべっているのも、スターバックスで誰もが一言もしゃべらず勉強や仕事をしているのも、新しい賑わいだと思います。これをどのように計画論に取り込むかですよね。

乾──延岡でも見えないところに意外な賑わいがあって、道には誰もいないのに、食事処に入ろうとすると「いま、満席なんで」なんていって断られることが結構あります(笑)。寂れていると嘆かれていますが、食堂やスーパーの中には人がいるし、車だって渋滞が起きるぐらい通っている。その車の中にいる人の存在を考えると、まちなかには結構な数の人がいるのです。だけど、歩道にだけ人がいないのです。そこが問題なのかと思います。「何かが起こるから何かが起こる」といった前向きのスパイラルをつくりだすためにも、人が見える状況がつくれるといいですね。私は延岡に行った時は車に乗らないで、できるかぎり歩くようにしています。準市民としてひとりでウォーキングキャンペーンを張っているわけです(笑)。

太田──実際、商店街は歩道が凸凹していて、歩きにくいことも問題かもしれません。ですから、郊外型のショッピングセンターのつくりは既存商店街への批評としてとらえなくてはいけない。駐車場が整備されているので車を心配せずに買い物ができるし、バリアフリーなので、老人でも乳母車でもスムーズに移動できる。授乳室もあるし、やはり商品の品揃えが良い。空間だって何かピカピカしていて、きれいにメインテナンスされている。日本の商店街がなかなか実現できない都市のシミュラクルがそこにはある。

とはいえ、商店街の将来に関して、僕は少し楽観的に考えていることもあります。クールな見方をすると、あと20年も経つと、商店街のオーナーの世代交代が進み、戦後につくられたアーケードや建物の老朽化も限界にくるので、物理的にいまの商店街を見直さざるをえなくなる。その時に、アメリカのようにまちが自然消滅するに任せるのか、また別の新しい賑わいのモデルをつくるのかという問題が出てきます。延岡はそういう意味でひとつのモデルですね。延岡に興味のある学生は、自分の将来の職能に関わるものとしてこれを見て、そして、20年後のまちのかたちまでを思い描けるといいですね。

乾──アメリカの話が出ましたが、留学していた頃、コネチカット州ニューヘヴンに3年間暮らしていました。広大な土地があるからかもしれませんが、アメリカではまちがドラスティックに捨てられます。ニューヘヴンでも大学と駅との間の一角が完全に廃棄されていました。エリア全体が廃墟化していて、昼でも通るのをためらうし、夜には絶対に歩けないようなエリアでした。そうやって自然消滅に任せているうちに地価が底を打ったのでしょうか、私が卒業した後、再開発の気運が高まったそうです。日本でそういう激しさはあまり見ないように感じます。いまのところは、少しずつ手を入れて延命治療をしていますよね。国によってまちに対する態度は違うと思いますが、太田さんはいろいろ世界の状況を見てこられてどうでしょうか?

太田──アメリカはやはり大胆ですよね。僕はどちらかといえばヨーロッパ事例を多く知っているので、アメリカはそれほど回っていないのですが、たとえばテキサス州南部のサンアントニオには感激しました。川を引き込んでリバーウォークを設けています。上下に立体的なまちをつくっていて、上の街路はグリッド状に道路などが走っていてあまり人がいない。下側では人々が涼しい川沿いをそぞろ歩いています。そういった大きなストーリー、骨格がありますね。川の暗渠を外したデンマークのオーフスも素晴らしいと思いましたね。

日本では、たとえば高速道路を取り除くのも難しいですよね。新しい評価軸が必要になっているいま、そういう大きなストーリーや仕掛けについてどんどん発言したほうがいいと思います。乾さんも参照されているボストンのエメラルドネックレスは、「ランドスケープ・アーキテクト」の祖であるフレデリック・ロー・オルムステッドが遂行した大きな都市施設ですしね。建築やランドスケープの側から新しい緑の軸や賑わいの軸を空間的に考え、こういう姿だと提示することから始まると思っています。

乾──確かにそうですね。

太田──日本の都市は駅との関係が大きいですね。かつて、駅はヤードがあったり、粉塵の問題があったので、迷惑施設だと捉えられていた面があります。それで、まちから離れたところに駅をつくったところと近くにつくったところなど、いろいろなケースがありますが、いまでは結果的に近いほうが成功している気がします。旭川駅のリノベーションはそれをうまく生かした例だと思います。

スイスのケルン駅は、駅を出るとすぐに大聖堂があり、その後ろにホールがあって、そのさらにすぐ後ろにライン川があって、超コンパクトシティです。大胆で驚きました。駅ができた当時、もちろんケルン大聖堂は世界遺産ではないですが、ドイツの古都として象徴的な建物だったと思います。そのすぐ裏に当時最先端の都市施設である駅をつくった。奈良で言えば、大仏殿の裏に駅があるようなものです。そのレイアウトは勇気があって、素晴らしいと思いました。

乾──それは面白いですね。確かに都市はいろいろな判断でレイアウトが決まっています。また、まちの中心は、時代によってズルズルと動いたりもします。いまの延岡駅がある場所はかつて田んぼでした。市の中心部には2本の川が流れ、その中洲に延岡城址と旧城下町があります。そこは川中と言われていますが、対して川北や川南エリアは田んぼが広がっていたわけです。その両方に旭化成の工場がやってきて、さらに、川北の余っている場所に駅がやってきたという構図です。旧市街地たる川中には土地がなかったために駅がそうした配置になったわけですが、その後、駅周辺に人が集まりまちの中心が移動しました。しかしいまは川北のほうが衰退し、それに対して行政関係施設が集積する川中のほうに活気が残っているという状況です。駅から川中まで人が歩けば随分違ってくると思うのですが、たった10分くらいの徒歩が遠いと感じるらしく、私しか歩かない(笑)。ですから人の歩行を促すような何かがほしいと思っています。お城がある地域の駅はだいたいそれを外しますよね。たとえば熊本も熊本城があって、駅はかなり遠い。

太田──熊本駅は中心街から離れているのでどうしても投資効果が分散してしまいますよね。でも、不思議とこういうスケールでの空間論が都市計画の世界ではあまりされていないようにも思います。とにかく歩きに歩いて、キーになりそうな場所や景色、空間モデルを発見していかないといけないと思いますね。

乾──確かにまちの構造を空間的に共有するような議論はあまりないですね。

太田──たとえば、長野県松本市は人口24万人ほどの都市ですが、大学があって若者がいて、松本城や開智学校、昔のまち並みが残っており、教育や文化の質も高いことで知られています。ところが、世界最高のサイトウ・キネン・オーケストラと伊東豊雄さんが《まつもと市民芸術館》をつくるとなったときに、こうした文化的集積のある場所とまったく関係のない旗竿敷地にポツンと建つことになってしまいました。松本が世界に発信する千載一遇のチャンスだったはずだったにもかかわらずです。あのホールが松本城のお堀端にあれば、ホワイエから松本城のライトアップを見て、幕間のお酒を嗜むことができた。。伊東さんはホワイエを一番道に近いところに配置したり、屋上のリハーサルルームを公開したりして、建築側でできることはすべて試みている。ところがまちの骨格とは関係ないところに建っているので、ホワイエから見えるのはチェーンのカレー屋なんです(笑)。本当にもったいないと思います。

まちの将来像について、まちのみんなで「次はここに建てたいね」とか「将来土地を買うとしたら、ここを譲ってもらおう」とか「ここはとても大事な場所だからみんなで使いたい」という話が出てくるのが理想的です。市民による健全なまちに対するリテラシーと、建築家のまちに対する建築的応答の両方が実現されるように頑張らないといけないと思っています。

まちの成り立ちの構造を共有する

乾──それは上から降りてくる補助金でつくるという思考回路から脱しない限りは難しいのかもしれませんね。補助金がとれそうだ、土地を探せ、ここが余ってる、じゃあ何年までにつくらなければいけない......という流れではなかなか場所と建築を同時に構想するようなまちのリテラシーは育たないのかもしれません。その構造が変わるのは理想的ですが、まずは、せめてまちの成り立ちの構造を共有することは、いまからでも始められることだと思っています。太田──やはりまちづくりというのはひとつの産業で、いろいろな職能が集まる業界をつくらなければいけません。建築家だけでは足りませんし、土木や都市工学の専門家や行政、交通関係者、地元の方々の参加も必要とします。少なくとも情報共有をはかるために、グラフィックデザイナーやキュレーター的職能はたいへん重要だと思います。行政的に言えば、鍵になるのは広報公聴課だと僕は思っています。

建築をつくることもまちづくりも基本的にはお祝いごとじゃないですか。せっかく楽しい、夢のある話なのだから、いろいろな人が参加できるべきだと思います。これはいろいろなところで何度も言っているのですが、職能の横の繋がりをつくる雑誌、業界誌みたいなものがなければいけないと思います。

乾──そうですね。そういう意味でメディアの力はすごく重要ですよね。

太田──東京大学では2003年から社会基盤、都市工、建築の共同作業が始まっているのですが、それまでは同じ建物にいてもほとんど繋がりがありませんでした。8年が経って共同作業の成果も出て、横断的であることがわりと当たり前になりました。建築の学生もまちを土木的な観点、都市計画な観点で見られるようになってきたと思います。

乾──2003年というのは何がきっかけだったのですか?

太田──21世紀COEプログラムが始まり、東京大学都市持続再生研究センターという組織がつくられました。僕はそこの最初の研究員で、5年ほど籍を置きました。いろいろなことを学びましたが、一番わかったのは、都市工と土木は、デザインが弱いということです。デザインされてない建物や歩道の手すり、川べり、歩道橋ってあちこちにありますよね。あれは当然なんです。そもそも建築のような雑誌もないので、批評もないんですから。私たちのまちを美しくデザインしなくては、ということは皆わかっているけれど、それを実現するにはまだまだ時間がかかる。だから私は建築の学生こそがもっともっとまちへの意識をもって、「まちづくり」ではなく「まちデザイン」を志してほしいと思っています。

ただ、都市計画にせよ交通にせよ、各分野の専門家との対話がなければトータルなまちデザインは難しい。延岡はその意味で隅々まで空間の質、美的質が生み出せるといいですね。

乾──太田さんは早い段階からまちづくりに興味を持たれていましたが、率直に言うと、どうしてまちづくりに興味をもたれているのか、よくわからなかったのです。そのあたりのことと関係がありそうですね。

太田──僕はもともと都市のことをやりたくて、建築をはじめたんですね。そのきっかけは高校 2年生の時です。東京で生まれ育ったのですが、東京にはいまも昔も高校生の居場所がありません。お金がないと喫茶店にも長居できないので、新宿の三井ビルの55ひろばで受験勉強をしていました。週4日くらい、基本的に晴れてる日は通って(笑)。随分居場所を探したのですが、「ない」と気づいたのが高2の頃で、陣内秀信さんの『東京の空間人類学』を読んで「そうか、都市をやろう」と思ったのです。その後、都市計画ではなく先に建築を学ぶことになったのですが、それは僕なりの近道だと思っています。

ちょっと自分語りをしてしまいましたが、関心は変わっておらず、いまもなお東京はお金がないとまったく居場所がない、偏った価値に支えられた場所だと思っています。東京生まれの人であれ、外から来た人であれ、そう感じているでしょう。実はそんな思いが「東京ピクニッククラブ」での「ピクニック・ライト」という主張につながっています(笑)。公共空間に賑わいがないと言っても、それは当たり前なんです。表参道のホコ天廃止にしても、日本全国の掘割の埋め立てにしても、私たちはそういうものを延々とまちから排除してきたのですから。

乾──なるほど。高2とはとても早いですね(笑)。確かに日本の都市には何か、見えない規制のレイヤーがたくさん張り巡らされていますよね。誰がそれをつくっているのかわからないようなものがカサブタのように重なっていて、それをひとつひとつ剥がすのはたいへんです。

太田──「ここで○○するな」とか、あるいは公園の開園時間が短かったり、とにかく禁止が多い。それは地方都市へ行ってもあまり変わりません。たとえばシエナやボローニャの広場やパリのセーヌ川沿いの賑わいと日本で言われる賑わいは随分違いますね。乾さんもおっしゃっていましたが、日本では賑わいはものの売買がうまくいっている、商店街が繁盛しているという商業のイメージが強くあります。けれども僕は空間の力を信じていますので、よい場所ができれば人が集まってきて賑わいが生まれると思っています。乾さんはこれまでまちに対してどんな興味をもってきましたか?

乾──興味どころか、まちづくりのことを考えることに躊躇していました。先ほどお話したアメリカの「打ち捨てられるまち」を見て、手のつけられない切実さを感じたりした経験から、それなりに思うところはありました。でも、そこにコミットしていく自分が想像できなかったのです。留学していたイェール大学にはアーバンデザインに詳しい先生が結構多くいました。いわゆるニューアーバニズムの系譜の方々なのですが、その方々が担当されているアーバンデザインを考えるスタジオが必修だったのです。理念はともかく、建築のスタイルという側面において「ニューアーバニズムはつらいなあ」と思いながらしぶしぶ課題をこなしていたわけですが(笑)、もしかしたらその経験がまちに対する消極性を生んだのかもしれません。ただ、いまとなっては受けておいてよかったと思いますね。延岡でもあのまちを見る眼差しが効いてきています。

あとは正直なところ、まちづくりに関わることでどうやって建築家としてのアイデンティティが保たれるのかというどうでもいい作家根性があって、そのことがまちへの関心にブレーキをかけていたと思います。そのようにためらっている地点から、やらなければと踏み出すまでが結構難しいわけですが、気づいた人からやらなくてはいけない類いのものなのかと思います。地方都市に入りこんで状況を目の当たりにすると、とてつもない量の問題を実感します。そうなると作家主義なんてどうでもよくなってしまって、自分がどうお手伝いができるのかを素直に考えるようになりました。

太田──本当はまちづくりにも作家主義的なところがあります。サンアントニオも、ロバート・ハグマンという地元の建築家が川の氾濫を防ぐためにショートカットをつくって、残りを遊歩道にすればいい、と言い始めたんですね。最初はただのドリーマーだと思われていたのですが、結果的に成功しました。

コペンハーゲンのヤン・ゲール、ジェノバのレンゾ・ピアノの例もありますし、横浜には田村明さんや北沢猛さんがいた。もちろん個人の力だけではないけれど、想像以上にアーバンヒーローのような人がいます。でも日本ではまたそういう職能がなかなか評価されないんですよね。評価されているのは後藤新平と石川栄耀くらいでしょうか。

乾──震災の影響で、そうした人の存在はすこしだけ一般的になりましたね。この間、後藤新平の本が一般書籍として平積みされているのを見て驚きました。

太田──さきほどニューアーバニズムの話がありましたが、東大生研の私の研究室では、まずは都市を複眼的に見るような視点を持ちたいですね。建築の向こう側であるまちや都市が見えないのでは、建築家にとっても損だと思います。松本の例を挙げましたが、敷地を選べないのには理由があって、建築に対する期待が、都市空間のなかで非常に低いのです。それが現在の状況なのですが、「そうではないのだ」と建築の側から発信していかないと誰も気がつかないことでもあるのです。僕自身も、港や鉄道や物流のことなどもあまりわかっていないのですが、少なくとも空間的に、もしくは視覚的に考えるということについては訓練を受けている。つまり、建築をつくるときのように、ああいう風景があればこうしたいとか、突き当たりだからこうしようとか、角地だからこういう建築をつくろうとか、まちの特異点に対して空間的なアイディアを集中させるような方向でいいと思っているのです。

6月に伊東豊雄さん、「伊東建築塾」のメンバーと一緒に、都市計画家と建築家による釜石の復興ワークショップをしたのですが、都市系の人たちはあの被災地で非常に素早くゾーニングをし、道を高台に通すなど、地図をまんべんなく色塗りをされたのですね。釜石で僕の印象に残ったのは、中心市街で焼け残った2つの蔵だったのですが、そのことは誰も言及しませんでした。全体を統御する論理としては弱かったからだと思います。

ですが、建築家的に考えるとどうもその蔵が気になってしまう。都市計画全体の話ではないとわかってはいても、その2つの蔵が明るく浮き立って、その近傍がぼやーっとして見えるんです。そのぼやーっとしたもののなかになにかイメージマップのようなものが立ち上がり、徐々にまちとして奥行きをもって見えてくる、というのが僕の見え方で、都市計画の人たちとは随分違うと思いました。彼らは研究員時代の同僚で、いろいろと議論もしてきたので、いまになって溝があったことに気がついてしまったようでした(笑)。でも、まちの特異点をどう考えるか、そこから次の特異点に歩いていったらどういう経験ができるかとかなど、ミクロな風景を考えることが私たちには重要だと思っています。

乾──面白いお話ですね。その視点の違いはどこから発生するのでしょうね? 都市計画の方々は上からの視点だけしか持っておられないのでしょうか。

太田──実際は上からではなく下からの視点かもしれません。というのは、まちづくりのいまの状況をつくってこられたのは都市計画の方々だからです。早稲田の佐藤滋先生、東大都市工の西村幸夫先生など、いろいろな方が頑張って、壊される伝統建築やまち並みを守ってこられた。建築は壊す側の論理を代弁してきたところもあるので、そのことに対する不信感は残っているかもしれません(笑)。

一方、日本の新しいまちをどうつくるか、ということに対するトレーニングについてはまだ方法論が少ない状態だと思います。そもそも地方の行政には権限がなかったし、マンパワーも不足しているので、国やコンサルがつくった計画を遂行していく以外に方法がない。どの地域でもどうしても画一的な計画にならざるをえず、それに対して地方の大学やNPOが「地域を壊してくれるな」と言ってきたのが実情だと思います。

乾──なるほど。「まちづくり3法」で状況を変えられるはずなのに、それでもまだ旧体制が残っているので、具体的には自治体のほうで都市計画の絵を描けないということなのかもしれませんね。こういう状況では、どういうプロセスでさまざまな決定がなされていくのでしょうか? たとえば、ゾーニングの色分けはまちの成長圧力の変化とともに刻々と変わっていくものだと思いますが、誰が色分けをやっているのでしょうか? 都市計画の領域には「奥の院」のようなものでもあるのでしょうかね。その深層が見えないことがもどかしいですね。日本は都市の問題に限らず、こうした決定をめぐる不透明さが多い国ですね。しかし、上から降ってくる決定に皆が振り回されているような気がします。「奥の院」に踏み込むつもりはありませんが、計画が決定されていくまでの構造を知りたいという気持ちはあります。

太田──自分なりの推測ですが、結局、「実はこの人がやっている」という人はいないのではないかと思っています。コンサル自身が疑問を持ちながら描いた総花的な計画がそのまま行政の自動装置に乗っていってしまう、というようなことではないでしょうか。そういう意味で、透明性を持って成功した都市計画はないような気がします。ヨーロッパのまちに行くと「このまちはこういう都市計画を持っています」と都市計画を展示しているインフォセンターがあるのが当たり前で、上海や北京にさえも立派なのがあるのですが、日本では横浜にも東京にも、都市計画のインフォメーション・センターはありません。パンフレットを置いている場所はありますが、やはり模型を見せると問題が出てくるので見せたくないということのようです。

乾──なるほど。そういうレイヤーの積み重ねなんですね......。

日本の小都市の生と死

太田──都市計画に「奥の院」のような主体がないことを考えると、いつかは自分たちがそこに関われるのではないでしょうか。僕はわりとそう安易に考えています。もちろん、そこには「まちデザイン」について私たちができる役割と、それを世に問うだけの論理背景がないといけないのですが。今後、乾さんとの連載を続けていくわけですが、その目標としてサロン型の連載、つまり仲間を探してみるという方向性がありえますね。たとえば、歩道橋の専門家と会ってみるとか、電柱はどうしてなくならないのかとか、橋は誰がデザインを決めているのかとか、都市のエレメントを直視して、職能や立場ごとに話を聞いてみたりとか。「都市をデザインしている人」がいるのかいないのか、その整理整頓というか、評価軸を整備するようなイメージを持っています。

乾──差し当たっては、単純にいろんな事例を知りたいと思いますね。

太田──事例については、かつて『新建築 住宅特集』の「まち居住」というコーナーで真野洋介さん、西田司さんたちと一緒に、輪島、下田、高松、岡山などでまちづくりに参加しているいろいろな建築家を訪ね歩いたことがあります。高松では岡昇平さんが銭湯を経営しているとか、輪島では萩野紀一郎さんが震災で崩れた土蔵を改修するべく活動を続けているとか、いろいろな実践を行なっていました。事例の幅は本当に無限で、20カ所をめぐれば、20パターンの方法を知ることができます。

ですが、今回は、それらとは違う目的が持てるといいですね。都市の構造を建築的に読むとか、都市を見る作法を知るとか、アノニマスなものに着目するとか、フィールドワークをやるのもよさそうですね。フィールドワークで言えば、最近岐阜県郡上八幡に行ったのですが、やはりあのまちは素晴らしかったですね。かつて、宮脇檀さんのグループや多摩美術大学の渡部一二さんがずっとフィールドワークをされていたまちですが、昔からあるまちの構造、たとえば共同の井戸を当番で掃除したり、用水で芋を洗ったり洗濯をしたりなどという習慣がいまだに生きていて、驚くべき生活の継承という感じでした。

乾──面白そうですね。延岡のことを考えると、いま関心があるのは、そういった観光資源になりそうなリソースが少ない、あるいはまったくないまちです。延岡はいわゆる工業都市で観光資源があまりありません。そういうまちはどうしたらよいかというヒントを得たいのです。

私たちの世代はレム・コールハース/OMAのダーティリアリズムの影響もあり、普通のまち、アノニマスな風景でも捨てちゃいけない、そのなかには必ず何かあるんだという期待感を持っているような気がします。ですので、そういった問題に取り組んでいる事例に出会えるとうれしいです。 いわゆる、一般の人が素敵だなと思えるようなリソースがないなかで、いったい何ができるのか。

- 木更津

乾──ジェーン・ ジェイコブス『アメリカの大都市の生と死』を読むときに思い浮かべるのは、ニューヨークのSOHOあたりにある、レンガの建物と鉄骨階段がセットになった「いい感じ」の風景です。いまの感覚から「あれはやっぱり残さないとね」ということが素直に理解できるような、あの下町の風景とセットで彼女の主張を読んでしまいます。しかし、先日『JA』「特集=日本の都市空間2011」で、藤村龍至さんがジェイコブスの話題をだしていたことからはっと気づいたのは、当時のニューヨークの下町で彼女が見ていたものは、いまの私たちが木造モルタルや高度成長期あたりに建設された普通のRCのビル、先ほどいわれた「微妙なレトロ建築」を見るのと同じ眼差しだったのではないかということです。要するに、なんてことのない建物なわけです。汚いとか壊すべきものだと多くの人が思っていた時期に、彼女があれを書いたことを、いま一度、認識しなければと思いました。そこから考えていくと、いま、誰も評価していないような建物のほうが重要なのではないかという気になってくるのです。そのことを誰かが言わないと、ひたすら壊されていくと思いますし、その視点がなければリソースがないと思われているまちを評価することすらできません。

太田──いま普通にある平均的なモルタル2階建てというストックをどうするか。「日本の小都市の生と死」ですね(笑)。でも、リノベーションをやってる人はそういう意識が強いので、大きなヒントがあるかもしれません。

乾──そうですね。あの点の努力が、線や面になるといいのでしょうね。

太田──繰り返しになりますが、まちや都市はさまざまな要素が重なってできています。それはまるで建て増しを重ねた旅館のようで、明治期につくられた部屋、大正期の風呂、戦後にできた食堂、最近のプレハブみたいなカラオケボックスなど、いろいろな年代のいろいろな場所が渾然一体になって存在しているわけです。そこには当然論理の不連続とか矛盾がいっぱいあるのですが、そういう矛盾を肯定し、うまく再生させるような手法を持てたらよいですよね。

昔、60〜70年代の建築家が提案した、都市へのさまざまなヴィジョンをまとめて調べたことがあります。その時に、何かつぶやきっぽいというか、外部の職能を想定していないというか、この都市の渾然一体感に対して、むしろ自閉的にふるまうことで論理の純粋性を保っているような印象を持ちました。それは旅館にひとつの閉じたカラオケボックスを付け加えるようなもので、旅館の別の場所に応答して、全体としての再生を志すものとは違うような気がします。いまの私たちの都市への意思が、いろいろな立場、いろいろな背景の人へと届くようなダイアローグになってほしいと思います。

乾──確かにわれわれはつぶやき好きですよね。これからは建築と都市、建築と地方、さまざまな領域を横断して対話をする必要があると思います。かつて中心市街地と言われた場所には、砂漠と見まがうかのように荒涼とした風景が広がっています。そのなかに少しずつリズムを取り戻すようなことができればいいなと思っています。

これからの太田さんとの対話からも発見が続くことを期待しています。

※「新しい『まちデザイン』を考える」は隔月で連載を行ないます。

201108

連載 Think about New "Urban Design"

【第5回】[インタヴュー]新しい「まちデザイン」を考える 5──創造都市論の現在【第5回】[インタヴュー後記]小都市の実験可能性【第5回】[インタヴュー後記]多様で寛容な創造都市論、そして日本の文化【第4回】[訪問対談]Learning from 富山市──まちはデザインで変わる【第4回】[特別寄稿]富山市の都市特性と都心地区の活性化概要 【第4回】[特別寄稿]まちなかの超一等地を「広場」にする

──アイがうまれるグランドプラザ【第4回】[訪問後記]富山の都市再生から建築を考える【第4回】[訪問後記]オーラを放つまちデザイン【第3回】[インタヴューを終えて]まちデザインを連歌のように【第3回】[インタヴューを終えて]あらためて歩行者空間を思う【第3回】[インタヴュー解題]ヨーロッパのアーバンデザインの歩み【第3回】[インタヴュー]新しい「まちデザイン」を考える 3──ヨーロッパの都市デザイン20年史【第2回】[インタヴュー]新しい「まちデザイン」を考えるための、アーバンデザイン20年史【第2回】[インタヴュー解題]第2世代の「アーバンデザイン」【第2回】[インタヴューを終えて]アーバンデザインの青春と私たち【第2回】[インタヴューを終えて]都市居住なくして都市の繁栄はない、のかも【第1回】[連載にあたって]建築やアートでは限りがある【第1回】[連載にあたって]建築家、まちへ出る【第1回】[対談]新しい「まちデザイン」を考える