知られざる丹下健三──海外プロジェクト・都市計画を中心に

今、丹下健三の都市計画を見直す

松田──今日は建築家・丹下健三の、特に都市計画家としての側面についてお聞きしたいと思います。今年は丹下健三の生誕100周年で、展覧会や書籍、雑誌の特集などでさまざまな見直しがなされています。その嚆矢とも言える豊川斎赫さんの著書『群像としての丹下研究室』(オーム社、2012年、以下『群像』)の冒頭に、丹下研究室とURTECに在籍した稲塚二郎さんによる丹下の時代区分が紹介されています。第0期(1941〜45年)[研究生時代]、第I期(1946〜60年)[チーフ浅田孝]、第II期(1961〜74年)[URTECチーフ神谷宏治、研究室チーフ大谷幸夫]、第III期(1975〜90年)[チーフ稲塚二郎]、第IV期(1991年〜)[チーフ丹下憲孝]というものです。

豊川さん自身はその本のなかで、主に第0期から第II期を扱っていると明言しています。逆に言えば、第III期以降はまだ扱われていないということです。第II期と第III期が分かれることには、いくつか理由があると思います。まず丹下健三が1974年に東京大学を退官後、設計をめぐる態勢が大きく変わったということがあります。大学から離れ、URTECが中心となり、また海外の仕事が驚異的に多くなっていきました。そのためこの時期の丹下の作品はあまりに世界各国に散らばっているので、実際に網羅的に実物を見ることが難しく、それが研究対象とすることを困難にもしています。その後の政情の変化により、例えば、シリアのプロジェクトなど、見直しにくい状況になっているものもあるという事情もあります。一方、第IV期は、ご子息の丹下憲孝さんを中心として、現在進行形のフェーズであると考えられると思います。

そこで今日は主に第III期、つまり都市計画の仕事が多くなってきた1975年から1990年頃の丹下健三について、焦点を当てられればと思っています。1954年生まれの隈さんにとっては、ちょうど大学で建築を学ばれはじめた頃から、ご自身の設計事務所をつくって独立される時期にあたると思いますが、まずはその当時の隈さんからどのように見えたのか、お伺いしたいと思います。

- 左=松田氏、右=隈氏

隈──一般的に、グローバリゼーションは1980年代に始まる金融の国際化と共に起きたと言われますが、デザインをしている人間の実感としては、今言われたその第III期の頃から始まっています。つまり、中東のオイルマネーが新たな力として出現してきた頃から、グローバリゼーションの気分が始まっています。そのマネーは、工業のように人間がつくり出したものではなく、どこからか湧いてくるあぶく銭です。そのオイルマネーの出現は、80年代以降のグローバリゼーションや金融の自由化を先取りしていて、丹下さんの一連の都市計画はそういったエリアやクライアントにターゲットがありました。黒川(紀章)さんも同じだったと思います。

僕が学生だった頃から、そのふたりの海外の仕事は、はっきり言ってしまえば、いかがわしいように見えていました。当時の学生たちも、興味を持つ人はほとんどいなかったと思います。

その時代はひとつの分岐点であり、丹下さん黒川さんは新しいグローバルな市場の方を向き、その一方で槇(文彦)さんは対極的に「代官山ヒルサイドテラス」という「地元」を向いたプロジェクトが始まります。槇さんも「ゴルジ構造体」のような大きな都市計画の絵を描いている時は、ル・コルビュジエ、丹下健三と続く系列の流れとして見えますが、「代官山」でストリートとの関係や、接地性の問題へと踏み出していきます。さらに、代官山が単体ではなく都市的な群としての広がりを持つ計画があったが故に、槇さんはアーバニズムでありながらヒューマンであるという自らのスタンスを獲得できたわけです。また、磯崎(新)さんは「都市からの撤退」を宣言しました。このように、三者それぞれにとっての明確な分岐点になっています。

さらに、産油国が起こした一種の経済クーデターである1973年の第一次オイルショックの影響も大きかったと思います。まさにそれは工業化社会の終焉であり、あぶく銭の経済の始まりだった。ちょうど僕は大学一年生で、その時の空気の変化はよく憶えています。

松田──1970年代以降の建築雑誌における、丹下さんの特集号をひと通り見てみたのですが、特に『新建築』1979年1月号の「特集 丹下健三・都市・建築設計研究所」や、『SD』1983年9月号の特集「丹下健三」の目次では、ほぼすべてが海外の大規模プロジェクトです。現在の日本の建築家でも、これほど海外の巨大プロジェクトを同時に進行させている人はいないと思います。ただ、当時の空気として、丹下さんは既にメインストリームから外れたという印象だったのでしょうね。

隈──そうですね。そういう感じは強かった。まさに「雲の上」の人になってしまった感じ。その「雲の上」はあこがやれシンパシーの対象ではない、ただの別世界でした。

松田──特に今年、丹下健三の再評価がさまざまなかたちでなされていますが、この第III期以降のプロジェクト、特に都市計画プロジェクトについてはあまり触れられていません。例えば、「ナイジェリア新首都都心計画」(アブジャ)や「ナポリ市新都心計画」は実際にできつつありますし、ネパールの「ルンビニ生誕地聖域計画」も整備が進んでいます。ル・コルビュジエは、建築以外に膨大な都市計画のプロジェクトを提案しましたが、結局実現したのはインドのチャンディーガルだけでした。しかし、丹下さんは実に多くの都市計画をリアル・プロジェクトに引き寄せています。20世紀の世界を見渡してみても、快挙と言えると思います。

当時、槇さんや磯崎さんへの注目などをきっかけにして、いつの間にか忘れられてきたかもしれない丹下さんのそれらの仕事を、今見直すとすれば、どのように考えればよいのでしょうか。あるいは、まだ見直す時期ではないのでしょうか。

隈──先日スコピエを見てきたのですが、すごくいい街に育ってきていました。何がよかったかと言えば、知的抽象的操作としての都市計画という現実への介入と、それへの自然や都市の現実の、抵抗とせめぎ合いがおもしろかつた。1960年代のスコピエ地震の後に計画が始まっていますが、今では計画と同時に植えた木もすっかり大きくなり、かつてコンクリートによる強引な介入と見えた計画の部分も少し古びてきて、コンクリートの暴力性が薄れ、介入と抵抗とがいい感じのバランスになっています。介入の異物性、暴力性が和らげられ、けれども筋の通った都市であるには違いなく、歩いていて楽しかった。かつて模型で丹下さんのプロジェクトを見ていた時の「雲の上」の感じが、40年という時間によって溶けて、着地してきた感じがあった。

松田──トップダウン的なマスタープランの後に、人為的な要素や自然の要素が入ってきているわけですね。

隈──丹下さんの都市計画は、既存の街区を超えた、よく言えば神話的、悪く言えば暴力的スケールを持っていて、それはヨーロッパの建築家にはできなかったものです。丹下さんは、ある意味でヨーロッパというガチガチな制約のある場所にとっての、「異人」だったからできたのです。その異人のスケール感や介入に対して、元々あったコンテクストが40年くらいかけて徐々に復讐してきているような感じを受けました。その絡み合いは都市としての熟成を生んでいます。丹下さんは、ヨーロッパやアメリカの建築家が日本にやって来てデザインする時とはまた違った異人性を発揮していて、単にオイルマネーに乗って建築をつくったのではないと思いました。

- スコピエ都心部再建計画(1965- )

写真=村井修

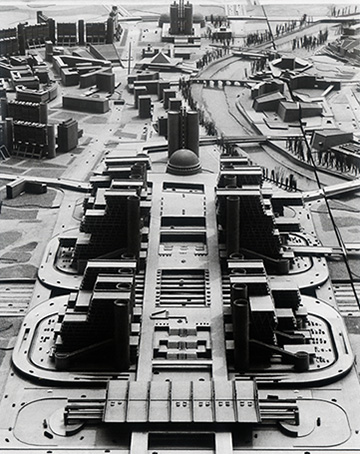

- ナイジェリア新首都都心計画(1979-1982)

撮影=村井修

丹下/TANGEによるアジアの都市計画

松田──実際には産油国だけではなく、アフリカや東南アジア、シンガポール、マレーシア、ブルネイでも都市計画を手掛けられています。それらの計画も日本ではあまり注目されていませんね。

隈──シンガポールでの丹下さんの存在感は想像以上に大きいです。昨年、シンガポールで最も権威のある建築賞の審査員を務めたのですが、その中で、政府系の都市計画事務所が都市計画の業績賞の候補者でした。その事務所は、BRICSと言われるエリアや、南米、中近東など、世界中の新しいマネーの動きがあるところすべてで仕事をしています。彼らはプレゼンテーションで、「われわれの計画がすべて実現すれば、計画人口はトータルで一億人になる。だから地球に対して責任がある」と言うわけですが、1970年代に丹下さんが教えてくれた方法をいかに発展させるかを課題にしていると、熱くプレゼンテーションしてくれました。僕が審査員にいたから丹下さんの名前を出したわけではなく、絵を見ても、まさに「丹下がいまだにそこにいる」という感じでした。

考えてみれば、シンガポールで丹下さんがつくり出したものは、従来のアジア的なものを一変するものでした。つまり、丹下さんが1970年代にアジアへ行かなければ、われわれが今知っている中国の都市風景は違った姿をしていたかもしれません。それはル・コルビュジエがチャンディガールで示したような、一種のオリエンタリズム的暴力性を原理とする都市ではなく、水や緑といった自然と人間との接点に注意が払われています。丹下さんのアーバンデザインはアジアの各都市に根付き、巡り巡って「六本木ヒルズ」や「東京ミッドタウン」にも還ってきていると言えます。シンガポールの人たちのプレゼンテーションを聞き、そのような先見性が見えてきて、僕自身の1970年代当時の「雲の上」という丹下評価を改めないといけないと感じました。

松田──丹下さんは1970年に香港大学で名誉博士号をシンガポールのリー・クアンユー首相と同時に受けていて、おそらくそこからシンガポールの仕事が始まっています。それを機に、特に1980年代は中東よりも東南アジアの仕事が多くなっていきます。「OUBセンター」など、中東にはなかった超高層のプロジェクトなども始まり、それは後の「新都庁舎」につながっているとも言え、その意味でもシンガポールの仕事は丹下さんにとって大きな意味があったと思います。

一方で不思議に思うのは、この時期の丹下さんの都市計画プロジェクトは、まさに「広島計画」「東京計画1960」「スコピエ」「万博」と続いてきたかつてのマスタープラン的プロジェクトの延長上にある、もしくはその完成形であるとも言えるのに、建築的にも社会的にも評価が完全に変わってしまったように見えるところです。ル・コルビュジエを継承してきた丹下さんにとって、1950年代末以降のル・コルビュジエ批判がそのまま丹下さんに飛び火してきたという状況もあったと思います。また先ほどのお話の通り、1970年以降に黒川紀章さんとセットにされて批判されたところもあったと思います。ただ、隈さんが今おっしゃられたように、丹下さんがル・コルビュジエを単に踏襲したのではなかったところは重要だと思います。

建築と都市をつなぐオーダーの発見

隈──建築は実体的なもので、都市計画は図式的で抽象的なものだという考え方があります。ル・コルビュジエは、その図式を建築のデザインや造形性によって強引に実体へと回収し、補完しています。つまり最後は建築で何とかなる、という大雑把なところがあります。逆に、丹下さんは都市計画自体に実体性があり、人間に寄りながらヒューマンなソリューションを提案しています。実際に現地に行くと、現象学的にも体験としてもおもしろい。

その部分が評価されなかったのは、やはりオイルショック後の失速した空気感をうまく捕らえた槇さんと磯崎さんの「反成長」「反黒川」キャンペーンが行き過ぎたからだと思います。僕ら若者は全員洗脳されました(笑)

それはもちろん丹下さんにとっても残念なことだったし、日本における都市計画的な志向の芽が摘まれてしまったと思います。そこから、日本人が大きな構想力を喪失していくのです。

松田──丹下さん自身は1972年のローマクラブによる「成長の限界」レポートに大きなショックを受けたそうですが、プロジェクトはむしろ「成長」する地域からの依頼ばかりで、さすがに対応出来なかったのでしょうね。

ル・コルビュジエは、建築と都市計画を同時に考えていても、やはり都市計画は二次元的だったと思います。一方、丹下さんは初期から三次元的に都市計画を考えられていて、その違いに意識的でした。1942年に大学院に戻って高山(英華)研究室に入るときにも、二次元的な「都市計画」に対して、「都市設計」、つまり「都市を三次元的にデザインする都市設計(アーバンデザイン)」というものを考えていたと、自伝『一本の鉛筆から』で語っています。

「東京計画1960」も、槇さんによれば、都市計画でありながら具体的な形を持っていることが海外から評価されたそうです(『丹下健三を語る』)。後にレム・コールハースもそこに驚いています。丹下さんはル・コルビュジエ以上に、都市計画を建築のように考えていたという気がします。

隈──そうですね。それは「ミケランジェロ頌 ル・コルビュジエ論への序説として」を書いたことにも関係しています。ミケランジェロの傑作「カンピドリオ広場」を、建築のロジックと都市のロジックの融合として、丹下さんは評価します。そういう点では、ル・コルビュジエは晩年、建築化のアート化によって、都市から建築というアートを分離化していくわけです。丹下さんのメソッドはそれと逆方向で、建築は都市の一部として、トータルにデザインされて、今から見れば、その建築と都市のインテグレーションに未来があると思います。

松田──その延長上でもあるのですが、一方で晩年は建築と都市を融合し過ぎてしまったという側面があるような気がしています。つまり建築がマスタープランに引き寄せられ、その中にあるようなシンプルな形態にとどまり、マスタープラン的建築ともいうべき、建築的スケールの意匠を剥ぎとった建築に変質していったようにも見えます。建築が逆に都市スケールから定義されているような状況です。そのように、中東や東南アジアで実現した建築が、かつての「代々木体育館」や「香川県庁舎」のような建築のレベルにならなかったことについては、どう考えられますか。

隈──都市と建築を同じロジックで融合させようとすると、現実的にはどうしてもユートピア的になってリアリティが失われていく。槇さんの「代官山」は経済的に余裕のあるクライアントによって与えられた恵まれた与条件によって接地性やヒューマンなスケールが獲得できている一種のユートピアで、都市のリアリティという点ではちょっとものたりない。そういう意味で実は一番現実的だったし、原理的に20世紀の現実と一番フィットしたのは、一見アートのように見える磯崎新さんの建築です。磯崎さんの建築の持つ「単体性」や、建築固有のロジックの追求は、実は経済的にも合理的な解決であり、だからこそ1970年代以降の箱モノ公共建築のモデルになり得たわけです。丹下さんのマスタープランに引っ張られた建築は70年代以降以降の「市民」の時代の中では極めて非現実的なものです。それに比べると逆説的に磯崎さんの「単体の暴力」にスマートさを感じます。丹下さんにはある種の純粋さがあって、70年代以降の日本社会の中でも浮いてしまった。

単体性で勝負する建築が次々に実現していった日本の風景を、俯瞰的な視点から見ると、箱モノはやはり退屈です。そういった原理に気が付いたのがレムだと思います。そこからレムは、まさに「ジャイアントオーダー」に相当するようなあらわざをやろうとしています。ルネサンスの規格性と退屈を経て生み出されたミケランジェロの手法です。レムは、例えば、「CCTV」や「台北芸術センター」でも、建築の一部であり、それが都市の一部でもあるようなジャイアントオーダーを発見した。丹下さんの仕事で言えば、「静岡新聞・静岡放送東京支社」はまさにそのジャイアントオーダーを感じますが、すでに東京は小さくせこくなり始めていて建築の構想力と都市とがアンバランスです。

松田──丹下さんの建築において、特徴的な要素であるピロティやメザニンも、建築における都市的な要素として扱われています。随所にそれら「ジャイアントオーダー」が現われていて、建築の持っているオーダーを超えて都市へと近づけていった。つまり、丹下さんやいま隈さんが挙げられたレム・コールハースは、建築と都市の両方をまたぐようなオーダーを使いこなしたということですね。

ところで、当時ともうひとつ違いがあるとすれば、現代においては建築家が都市のマスタープランを手掛けるということ自体が少なくなってしまっていると思います。日本は特にその傾向が強いと思いますが、それはなぜでしょうか。

隈──先ほどの1970年代の分岐点の話に戻りますが、建築家が自らの存在意義を否定しまったということだと思います。

松田──ル・コルビュジエ、丹下健三、レム・コールハースといった建築家は多くのマスタープランを手掛けていますが、今、隈さんに都市計画の依頼があったらどのように考えられるでしょうか。ダイアモンド社の特集「ポスト3.11の論点 日本と日本人の選択肢」の記事では、「『下から目線』の都市計画」ということを言われていました。現代のマスタープランとして、どのような違いを意識されるでしょうか。

隈──三次元的なものを目指すという点では同じだと思いますが、僕らのアドバンテージは、槇さんや磯崎さんのまたさらに後の時代にいるということです。簡単に言ってしまえば、槇流の下から目線のヒューマンで、現象学的方法論をもってして、超高層まで射程に入れた丹下流の3次元都市計画を描くことだって今の時代ならできるかもしれない。制度的にも経済的にもそれを可能とする下地が揃いつつあることを、世界のあちこちで感じます。

丹下評価の現在

松田──隈さんは海外によく行かれていますが、日本と海外で、丹下評価の違いはあるでしょうか。

隈──磯崎流の単体建築主義が飽和したレム以降の状況や、今の新しい政治的・経済的状況を見ると、海外の建築の学生も丹下的な3次元的都市計画に高い関心を持ち始めたと感じます。アメリカの大学でのメタボリズム再評価を含めて考えても、やはり丹下さんはすごく輝いて見える。例えば、「東京計画1960」と「代々木体育館」を並べてみれば、突出していることがよくわかります。

レムは意図的にアイロニカルな戦略を採っているわけですが、丹下さんは地道なリサーチや積み上げから3次元的都市計画に到達しようとしています。そこには、今の僕らの時代の単体的建築が決定的に失った何かがあり、希望の存在だと思います。今はリサーチや、本をつくることや、知的な作業とデザインとがますます分離しています。統合的ロジックは、錬金術的に見えてしまって、いかがわしく見える時代でもあります。磯崎さんの単体主義的建築をもっとエクストリームにデフォルメしたザハの建築が、都市的コンテクストを無視して、増殖している時代です。槇さんがJIAの雑誌に書いたザハ批判は印象的でした[『JIA MAGAJINE』2013年8月号「新国立競技場案を神宮外苑の歴史的文脈の中で考える」。

松田──丹下さんの再評価にはやはり時代の流れもあるということですね。隈さんは子どもの頃に「代々木体育館」を見て触発されたと書かれていましたが、今のご自身のお仕事の中に、影響というのはありますか。

隈──丹下さんの建築には思い切りの良さがあり、メリハリが利いていると思います。縄文的なものと弥生的なものの両面性を持った人とも言われますが、絶対的弥生といったイデオロギーを超越して、その場その場の状況に合わせたメリハリをつくるという意識が強かったと思います。丹下さんの傑作を見るとメリハリを付けることで建物に内在する原理がモニュメンタリティとして浮上してくるんですね。特に「旧東京都庁舎」の鉄骨のグリッドは、丹下流もニュメンタリティの代表です。ただただグリッドが反復する古い白黒の写真を見たときに、建築の内在的なストラクチャーシステムが、ここまで見事に抽出された様子に衝撃を受け、こういう建築をつくりたいなと思いました。あの有名な写真は、丹下さんのチョイスでしょう。「広島平和記念資料館」の写真でも、建物全体のシルエットが見えないようその建物自身が持っている構造的グリッドだけをフレーミングしていますね(『芸術新潮』 2013年6月号「特集=磯崎新が読み解く知られざる丹下健三」p.56頁参照)。ああいったトリミングの指示を見ると、メリハリを重んじた確信犯的な人だと思います。いい加減な形態主義に陥らないで、内在システム自身をいかに可視化して、人の心を操作することに関心があった。

「代々木体育館」でも自由なシルエットにも目を奪われるけれども、その奥のシステムをどう可視化するかに関心があり、そこに丹下さんの本質があると思います。「代々木」も、「旧都庁舎」と見た目は違っていますが、その根底には建築のシステムを突き詰めようとする積極性がひそんでいます。

ミケランジェロの「カンピドリオ広場」を評価する一方で、丹下さんが撮った同じくミケランジェロの「パラッツォ・ファルネーゼ」は窓の繰り返しだけをフレーミングしていてすごくかっこいいです。僕は全ての内在システムに関心を持った丹下さんに共振します。

- ボローニャ市北部開発計画(1967-84)

教育者としての丹下健三・内田祥哉・原広司

松田──丹下さんは1946年に岸田(日出刀)・丹下研究室ができたのと同時に助教授になり、1950年代には丹下研として既に独立していたと言えるかと思います。1962年に都市工学科ができる前には、第一工学部に都市計画研究室があり、高山さんと丹下さんはそこに籍があったようです。都市工学科は高山さんと丹下さんによって創設され、丹下さんはそれから10年強、1974年まで、都市工学科で教鞭を執られていました。

その頃から、都市工学科と建築学科は、人的にも内容的にも離れていったと思います。僕もかつて都市工学科に在籍していましたが(1995年〜1997年)、建築学科出身の先生は、当時助手をされていた鈴木伸治さんを除いて、誰もいませんでした。丹下さんのいた時代とはかなり変質したと思います。後発の学科ですから、ようやく研究領域が確定してきたとも言えるかもしれません。隈さんは東大建築学科で教授もされていますが、都市工学科と建築学科の関係性についてはどのように見られるでしょうか。

隈──都市工学科がなぜ変わっていったのか。もっと融合する道もあったし、それが理想だったと言っている先生もいます。確かなのは、1970年代の建築学科分岐点以降、融合の方向性、つまりユートピア的で第一次元的な都市計画に対して、社会の目が厳しくなっていったことです。つまり、都市工学科と建築学科が分かれた時期に問題があるということです。

丹下・黒川的な融合への危うさに世論は批判的であり、融合よりは別路線で、双方生き延びようとしたわけです。海外の大学では都市計画と建築はもっと近いところにあり、基本的には同一学科です。その中にいろいろなテーマがあり、例えば市民参加もユートピアも超高層も含まれていて、都市に対するスタンスに大きな巾と、許容性があります。日本の都市工学科で扱われているデザインの領域は本当に限られてしまっているのを感じます。

松田──都市工学科は、都市交通研究室、都市計画研究室、都市デザイン研究室などさまざまな研究室によって成り立っています。当然、アカデミックな研究活動は専門分化していくものですが、一方で統合的な考えが必要とされる時もあると思います。例えば、かつて丹下研が高山研らとともに手がけていた「磐梯猪苗代観光計画」は、交通や景観の問題など、複数の分野にまたがったプロジェクトでした。ナイジェリアのアブジャでも交通計画が細かくシミュレーションされています。今の都市工学科にある諸分野は、丹下さんの時代に必要に応じて出てきたものが、講座が増え、次第に細分化していったものだとも言えますが、それらは時にもっと有機的に繋がっていく可能性があると思います。そして、それを統合的に繋ぐことこそが、アーキテクトやアーバニストの仕事だと感じています。

隈──建築学科の方も都市のデザインのスケールを拡大する道を自分から放棄したところがあった。そして、その隙をぬって社会基盤(土木)が都市と建築との隙間を埋めようと試みています。せっかくその3つの分野があるのだから再度デザインによって横串で貫いたらおもしろいと思います。一番有効な貫通の道具がコンピューテーショナル・デザインだと思います。建築学科では「アドバンスド・デザイン・スタディーズ」を立ち上げようとしていますが、コンピューテーションという言語を通じてスケールの融合だけでなく、デザインとエンジニアリングの融合も可能なのではないかという思いがあります。

松田──単純な融合ではユートピア的になりますが、そうではない融合がいま模索されているということですね。隈さんは原(広司)研究室の出身で、原さんが丹下さんと対極的に、国家的なものに対するバナキュラーな視座を持たれていたことを挙げられていました。原さんにとっての丹下さんはどのような存在だったのでしょうか。

隈──原さんは、実は最も丹下さんに近い部分も持っていると思います。志向的には集落と国家とは対極ですが、原研究室に入って意外だったのは、原さんが頻繁に丹下さんの話をされることでした。原さんは丹下さんのことを、「建築家ってのはとんでもない人間なんだよ、何しろ。それは着ているものとかを見ただけでもわかるんだよ」とか言っていました。原さんは実際に丹下さんの研究の手伝いをされていました。おそらく、すごく丹下さんのもっていた方法を意識していたし、多くのことを吸収されていたと思います。ある意味では最も丹下さんの精神を継いだ人かもしれません。

1970年代に、磯崎さんは単体性、槇さんは限定された場所での接地性の高いヒューマンなアーバンデザインを手掛けていましたが、原さんは、部分から全体を垂直的に貫くひとつのヴィジョンがつくれると言っていました。そして、そういった世界の垂直的統合の絵が描けるとも言っていました。その垂直的統合性は、槇さんにも磯崎さんにも、当時はありませんでした。実は原さんの先生である内田(祥哉)先生の中にもそういう部分がありました。構造系の研究室でしたが、エンジニアリングを「構法」という、ある種詩的な言葉に置き換え、垂直的な統合がなされています。内田先生の建築の語り口は原さんとすごく似ていると思います。

松田──1936年生まれの原さんは、学部の頃に丹下研に出入りしていて、丹下研に進むと思われていた中で、内田研究室に入ったと聞いたことがあります。原さんは丹下さんのことをものすごく尊敬されていたそうですが、磯崎さんが五つ上、黒川さんが二つ上にいて、丹下研でやっていることを見ながら意図的に丹下研へ進むのをやめられた可能性もあると思います。原さんは後に〈集落〉という志向に対し〈数学〉という武器で立ち向かっていくわけで、また数学的アプローチへの追求は近年さらに強まっているようですが、おそらく学生の頃から丹下さんとは別のアプローチを内に秘めていたのだと思います。統合に至るアプローチの方法で言うと、槇さんの水平的な統合に対して、原さんの垂直的統合という対比はとても興味深いのですが、具体的にはどういうことでしょうか。

隈──スケールを横断するロジックが存在しうる、数学的な透明なロジックですべてが統合できるという考え方です。

しかし、実際に数学的に世界が説明しきれる必要は無いわけで、教師というのは「垂直的に貫通しうる」と言い続けることが重要だと思います。原さんはそういうタイプででした。だからこそ、その旗にみんながついていくことができる。丹下さんもそういう教師だったのではないかと思います。実際にその人の持っているロジックがどこまで現実的に有効性を持つかとは関係なく、「いけるぞ」と言ってくれることが重要なんです。だからこそ、槇さんや磯崎さん、黒川さんがついていったし、丹下スクールとして花が開いたのです。

原さんは、しばしば世界的なスケールと部分的なスケールをつなぐ断片的なエピソードを話してくれました。それは自分のふとした経験だったり、例えば、数学の本で見つけたあるボキャブラリーがすごくヒントになるというようなたわいない話です。しかし、それだけでも僕らは世界と日常をつなぐロジックの可能性を感じることができました。僕らは別にそれを数式で証明したり、文章を書いて本を出す必要はない。建築や都市計画をやっている人間は、最終的にヴィジョン、すなわち絵でひとつの予感を示せばよいのです。僕自身はまだとてもそこまでできませんが、丹下さんがされたことも、原さんから教わったこともそういった姿勢です。

[2013年8月26日、隈研吾建築都市設計事務所にて]

くま・けんご

1954年生まれ。建築家。隈研吾建築都市設計事務所主宰。東京大学教授。

まつだ・たつ

1975年生まれ。建築家。松田達建築設計事務所主宰。東京大学先端科学技術研究センター助教。