都市に未来はあるのか──建築と都市工学の対話

- 左から、松田達氏、羽藤英二氏、磯崎新氏

「出師表」と都知事選

松田達──本日はお集りいただきましてどうもありがとうございます。今日は「都市に未来はあるのか──建築と都市工学の対話」というテーマで、建築家・磯崎新先生と、都市工学者・羽藤英二先生にお越しいただき、対話をしていただきたいと思います。本日のイヴェントは、2013年初頭から連続して刊行されています『磯崎新建築論集』(岩波書店、全8巻[現在第7巻まで刊行])と関連するところもあるのですが、本日は奇しくも東京都知事選当日ということで、広く現代の都市に関することをお話していただきたいと思います。『磯崎新建築論集』は、私も「都市」をテーマとした第2巻『記号の海に浮かぶ〈しま〉──見えない都市』で編集協力させていただいたとともに、磯崎さんの半世紀にわたるお仕事が所収されておりますので、ぜひお読みいただければと思います。それでは、今日はまずは両先生のプレゼンテーションから始めていただければと思います。磯崎新──こんにちは。僕はここにうかがってお話をするのは2度めになります。はじめてここに来たのは2005年、荒川修作が三鷹に《三鷹天命反転住宅》を設計したときです。彼とは60年代初めからの友だちで、アーティストだった荒川はニューヨークで活動していました。日本でプロジェクトをともにしたのは90年代からで、《奈義町現代美術館》(1994)を一緒にやりました。それから彼のプロジェクトである岐阜の《養老天命反転地》(1995)、これは一種のテーマパークでいろいろ物議を醸したけれどできあがった。その次の作品である《三鷹天命反転住宅》を設計して、発表する頃に彼と僕が呼ばれて話をしました。われわれは50年来の友人でもあったし、共同でプロジェクトもやっていたのですが、なぜかそのときはいまだかつてなかったほどめちゃくちゃなバトルになったように記憶しています(笑)。それまで、まあわりと親密にやってきた間柄でしたが、トークが終わったときには口をきかないまま別れて、もう一生口をきかないと思ったら一週間後に再会しました。そして「死なないために」と言いながら死んでいった彼の追悼文を書いた。今日は2度めで、羽藤さんともバトルになるのかしら(笑)。本当にバトルをするべき相手は別のところにいるので、むしろ僕は話をずらしていく役割をしますから、お2人には話を本筋に戻していただければと思います。

- fig.01

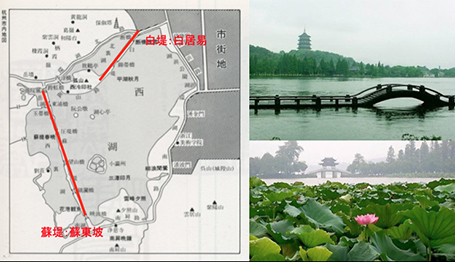

2012年のヴェネツィア建築ビエンナーレで、中国河南省の鄭州の都市計画をテーマにした「中原逐鹿(Run after Deer!)」展を行ないましたが、現在そのほかに中国でいくつかのプロジェクトをやっています。中国では一般に土木的な景観をつくる仕事があり、景観のひとつに堰堤があります。

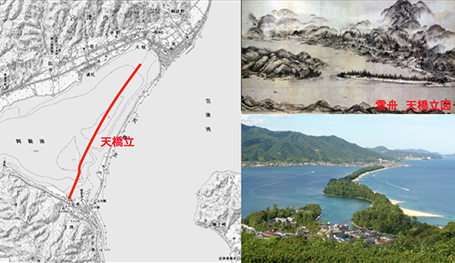

これは浙江省杭州の西湖です。上の赤い線で示した部分が詩人・白居易(772-846)がいたときにつくられた堰堤です。そして下の堰堤は、詩人であり政治家であった蘇東坡(1037-1101)がいまでいう地方行政区長になったときにつくったものです[fig.01]。それらが西湖を現在も歴史的な景勝地にしているのです。堰堤が景観の基本をつくってしまった。日本には京都に天橋立という自然にできあがった堰堤がありますね。雪舟が《天橋立図》を描いて天橋立の美しさ、堰堤の景観的な美しさを人々が学ぶことになるのです[fig.02]。

- fig.02

さてこれは「瓦礫を活かす森の長城プロジェクト」の記者会見会場で撮った、いま東京都知事選を戦っている細川護煕さん、宮脇昭さん、倉本聰さんが写っている写真です[fig.03]。宮脇さんは、日本の照葉樹林帯の植生をどうやって現代の環境の生成に使えるかを地球史的観点から研究している方です。宮脇さんが万里の長城に匹敵する瓦礫の防潮堤をつくろうと呼びかけ、記者会見を行なったのです。東海・東南海・南海地方にもいよいよ必要だと思うのですが、瓦礫がないからこういうアイデアは生まれない。

ぼくはこの記者会見を見て「出師表(すいしのひょう)」という言葉を思い出しました。『三国志』の「赤壁の戦い」を題材にした『レッドクリフ(赤壁)』(2009)という映画がありましたね。さきほどの西湖の堰堤をつくった蘇東坡が「赤壁賦(せきへきのふ)」という歴史に残る名詩を1082年に書いて有名になったので語り継がれ、いまやハリウッド映画として再現されている。現地に行くと、揚子江にそびえる絶壁に「赤壁」という文字、ここが古戦場であることが刻まれている。じつは蘇東坡が舟遊びをして「赤壁賦」を読んだ場所はここから離れているのですが、明の時代にこの場所に決めたのです。聖地はつくられるのです。「赤壁の戦い」は三国時代、蜀漢の初代皇帝劉備が諸葛孔明らとともに後漢魏王の曹操を降した戦いですが、その後、諸葛孔明が再び魏に負け戦と覚悟しつつ攻め入る際に蜀の二代目皇帝劉禅に永遠の忠誠を誓う遺書を残したのです。それが有名な「出師表」という出陣の書でした。ぼくにはこの記者会見が都知事選に対する「出師表」のようなものに見えたということをいい加減な知識で説明をしたのですが、問題はそこではなく、われわれが中国でアーバンデザインや土木のインフラを設計するときには、いつどんな場合も『三国志』やらの史書、歴史につながっていることを意識させられるということです。それはどういうことかというと、中国では歴史を知らない限り新しいプロジェクトはできないということであり、三国のどの君主を評価するかが一番の判断基準にされることがあるということです。向こうの人とつき合うとそれくらい重要なことだと思わされます。これが今日いちばん言いたいことで、東京の政治もインフラもどうなるのかは知ったこっちゃない。それは羽藤さんに任せたいと思っています(笑)。

- fig.03

松田──磯崎さんありがとうございました。磯崎さんはお話の引き出しがとても多いので、私も今回話をつなげていくことが難しい場面もあると思いますがご了承いただければと思います(笑)。つづいて羽藤さんのお話をお聞きしてから、あらためて話を整理していければと思います。羽藤さんよろしくお願いします。

ローレンツ堤防、グラン・パリ計画、東京オリンピック

羽藤英二──はじめまして、よろしくお願いいたします。私はいま東大の社会基盤学科と都市工学科に所属しています。5年くらい前に澳門の後背地にある珠海の国際都市コンペに、磯崎さんと内藤廣さんと私という珍妙な組み合わせで挑んだことがきっかけで、磯崎さんとのつきあいが続いています。先ほどお話があった中国の鄭州の都市設計では、都市計画や社会基盤の計画、あとはモビリティデザインで協働させていただいています。とはいえ、磯崎さんとは普段ふざけた話しかしていないので、磯崎さんがずいぶん飛ばしてお話を始められたのに驚いて、ついていけるのか心配ですが(笑)、まずは私が用意した話をさせていただきたいと思います。磯崎さんから堰堤、防潮堤の話がありましたが、自然と対峙する都市が、建築と政治を通じて、どのように正当性を担保し、意思決定システムを通じてガバナンスを浸透させ、都市や国家を治めていくのか、そこに建築家やアーバン・デザイナーなどの職能がどのようにかかわっていくのかという話につながると理解しました。

- fig.04

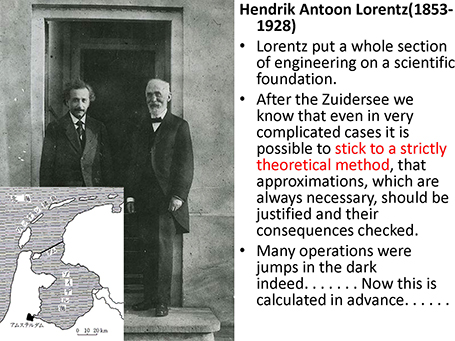

すこし歴史を参照します。これはオランダのローレンツ堤防です[fig.04]。ゾイデル海という北海に向かいあう南の海というのが語源ですが、もともとはフレヴォ湖という大きな湖だったものが、高潮によって繰り返し浸食されていきます。こちらは1658年くらいの地図ですが[fig.05]、この頃はまだ干潟があって完全に北海とつながっていない状態でした。この頃から急激に浸食が進んで、アムステルダムから北海に直接出られるようになったことで港湾都市としての発展に寄与し、オランダの発展につながっています。同時に高波に侵されるこの地域を治めるための堤防技術が発達していきます。写真右側が物理学者のヘンドリック・ローレンツ、左側がアインシュタイン[fig.06]。アインシュタインが最も尊敬した研究者がローレンツだと言われていますが、オランダ女王陛下と政府の要請を受け、6年間の歳月をかけて防潮堤の高さを理論的に厳密な議論に持ち込んで、繰り返し実験もして検討し、これならなんとかなるという数値を求めてオランダの女王陛下に答申し、堤防がつくられることになりました。優れた数理がオランダの統治力そのものであったということです。もちろん都市工学や土木技術は過去から統治に使われてきたわけですが、この防潮堤に関してはそれを担う職能が物理学者だった。

- fig.05

- fig.06

オランダ国家の存亡にかかわるような高潮問題をわれわれの国が置かれている状況にあてはめてみましょう。いろいろな解釈が可能かと思います。例えば原発問題はそのひとつでしょう。原発問題を誰がどのように解くことができるのか。あるいは私がかかわる甚大な被災に見舞われた東北の街で、急激に縮退が進んでいる地域において、建築や都市工学はなにができるか。そういう問いをわれわれは突きつけられていると言っていいのではないかと感じています。

- fig.07

今日は都知事選ですので、どうしても政治を意識して話すことになりますが、政治と都市といえば、例えば2012年にフランス大統領選があり、サルコジ元大統領は敗れたわけですが、彼は2008年からパリ大都市圏の再整備を掲げる「グラン・パリ計画」を進め政治的に喧伝していました。これがそのプランの一例です[fig.07]。都市スケールとして見ると、磯崎さんが鄭州で構想している大きさと近いのであらためて驚いています。サルコジは「パリを救うことはフランスを救うことだ」と国家が都市に介入する姿勢を示して「グラン・パリ」計画に着手していくわけです。結果として彼は選挙には負けるのですが、彼のプランで特徴的なのは、パリの広域計画として「セーヌ川首都圏」というコンセプトを打ち出したことです。通常の都市計画では、パリを中心に放射環状型のネットワーク計画を考えますが、そうではなく、セーヌ川沿いにパリ─ルーアン─ル・アーブルと大西洋までセーヌ川に沿って柔らかい都市軸を引いて、そこにTGVを通します。パリは港を持っていない。だけど世界中の大都市は港を持っている。遷都でもなく集中でもないパリの拡都構想といってもいいような都市改造計画を打ち出す。でもってそこに旧街道筋の古いセーヌ川流域の文化を取り込んだ、広域の新しい首都圏像を示していく。こうした未来像を支えるために、ジョセフ・E・スティグリッツやアマルティア・センといったノーベル賞を受けた経済学者をブレインにして筋道を立てていくといったアプローチをとっていました。さきほどのオランダ女王陛下がローレンツを使ったことと同じと考えてもいいのかもしれません。

一方、パリ市内についてはどんな案を示しているか。パリ地域圏の人口は1,000万人くらいいますので、50万人都市を20個分再編すると言ったら数字のお遊びに聞こえるかもしれませんが、ガバナンスの単位を新しくアピールしている。

中国でもまた国策として、5,000万人都市を20個分つくるというかたちでガバナンスの単位を打ち出しています。パリの事例はこうしたことも視野に入れています。そしてモビリティについてサルコジは、「東京メトロポリタン・エリアの公共交通機関を学んできた」と頻繁に発言しました。今日珍しく全国的に大雪が降り、私は松山から東京まで、飛行機が使えずに新幹線で戻ってきたのですが、東京は世界的に見て陸路いわゆる鉄道のネットワークが抜群に優れています。そして、例えば東京駅は100年前とまったく同じ駅舎をメガストラクチャーとして復原させつつ、新幹線や地下鉄などの新しいネットワークを地上や地下に取り込み、いまも脈々と変わらず生き続けている。東京では首都高速や東海道新幹線といった高速モビリティ・ネットワークと駅などの結節ノードへの資本集中があり、これが東京の暮らし方と経済に強く作用しています。反面、日本全土というスケール、あるいは東南海・南海トラフというスケールから見ると、脆弱な側面があります。雪が降っただけで日本全国に影響が出るくらいの高流動国家ですから、東海・東南海・南海トラフ・エリアには、高度経済成長期に発展した太平洋ベルト地帯の拠点都市が多く、震災や津波といった災害を考えると、モビリティ・ネットワークが脆弱な環境に置かれている現状がある。池田勇人内閣から佐藤栄作内閣に至る過程、1960年代初頭から70年代初頭にかけて──ちょうど磯崎さんが日本の都市に真っ向から対峙していた時期ではないかと思いますが──、明治から100年が経過したインフラストラクチャーをどのように更新すべきかといった議論が起きたのです。あるいは戦後、アメリカの生産基地としての日本における太平洋ベルト地帯、新産業都市、新幹線高速道路整備プロジェクトなどという構想がつくられていく。そうしたコンセプトによって日本は大きく発展してきたわけですが、その裏面としての災害に対する脆弱さを持っているというのも特徴だということが指摘できます。

では、これからの東京の都市コンセプトはどのようなものか。例えば、中央環状線、外郭環状線、圏央道、このいわゆる3環状のネットワーク化は10年計画ですが、それを前倒しして2020年の東京オリンピック開催に間に合わせられないかという議論が起きています。外科手術的な都市デザインで、東京の外側にマッシヴな新しいメガストラクチャーが生まれようとしている。こうした計画とリニア新幹線開通を掛け合わせると、少なくとも時間の次元では、大東京が東海域にまで拡都していく構想が実現しようとしています。また東京オリンピックの施設整備では臨海部に巨額の投資が想定され、湾岸部のインナー・リングと、三環状のアウター・リング、そして上野、池袋、新宿、東京、渋谷、品川がネットワーキングされる山手線ネックレスで同時に都市開発が進むことが想定されます。こうした東京の見立ては、交通ネットワークを中心とした見立てですが、将来の東京像がインフラストラクチャーの側から眺めるとこう見えるということで、そしてこの構想もまた災害に対する脆弱性を抱えていると思います。

- fig.08

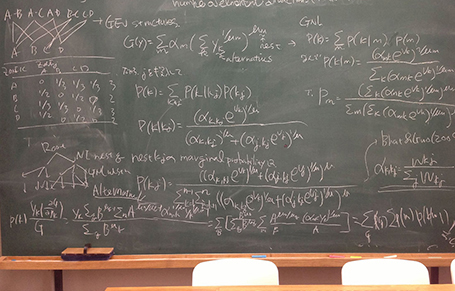

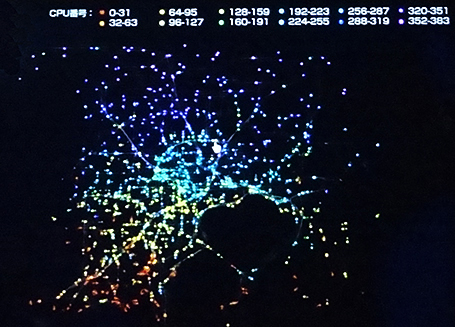

気分転換に自分の研究室の黒板を撮ってきました[fig.08]。私は普段こういうふうに数式をちまちま書くことが趣味で、磯崎さんからはだから話が合わないんだと言われているのですが(笑)、巨大化した東京と対峙して一個人がそのヴィジョンを考えようとするとき、「都市の身体化は可能か」という問題に直面します。例えば「外郭環状線ができたら都市はアウターに向かって発展するであろう」と口では簡単に言えるし、当然絵も描ける。でも本当にそうなるのかということは想像だけではよくわからない。だから計算式を立てて考える。計算式をコンピュータ・コードに変換する。アルゴリズムを組んで並列化して、2020年の東京オリンピックのときの3,000万人の動態をスパコンにのせてマルチスケールに算出していく[fig.09]。こういう計算を繰り返し繰り返し続けていく。どのネットワークとどのネットワークをつなぎかえると、どういう新陳代謝が起こるのか、現象としての都市が確度をもって自分のなかで身体化していく。

- fig.09

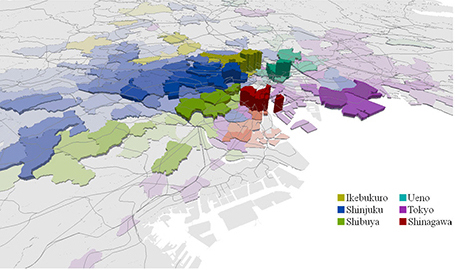

具体的に説明します。これは山手線ネックレスと呼ばれる、池袋、新宿、渋谷、品川、東京、上野といった山手線のコアになる圏域を色分けした図で、東京の2020〜2060年の駅勢圏の変化を示しています[fig.10]。2053年にかけてどの圏域も急速に内側にしぼんでいくことがおわかりいただけるかと思います。地域の物理的な広さは変わらないけれども、流動ベースでみると東京圏が非中心化していく。情報通信技術の発達や高齢化の問題などがその背景にはあるわけですが、2050年には65歳以上の世帯主はいまの3倍、いわゆるサザエさん型の4人家族は現在の半分くらいになる。その結果何が起こるかというと、家─職場─家という生活スタイルを実現している都市という装置が機能障害に陥る可能性がある。通勤需要が減って、足下まわりの生活圏で活動する人が増える。鉄道事業者のビジネスモデルが大きく変わるはずです。一方で災害リスクに対する対応が不十分なまま拠点駅への投資が進んでしまうと何が起きるか。磯崎さんがハイパー・ヴィレッジと言っているような高流動型の社会のあり方が大きく変わってくる可能性がある、ということが計算を繰り返していると見えてきます。

- fig.10

今日は、建築と都市工学のこれからの関係を考えることがお題ですので、1945年くらいから建築や都市に携わる人たちがどのように日本国家、都市、地域と向き合ってきたのかということを少し年表的に並べてみました[fig.11]。広島と長崎に原爆が落とされて都市が破壊され(1945)、戦後闇市から出発し都市が拡大するなかで反力のように原子力エネルギーの開発が推進されていく過程(1954〜)があった。また伊勢湾台風が甚大な被害を及ぼし(1959)、ローレンツ堤防がそうであったように科学者が災害に対策を講じる機運が高まりました。科学の進歩は著しく、東京オリンピック(1964)やヴェトナム戦争(1960〜75)や大阪万博(1970)といった過程を経て、日本という国で磯崎さんをはじめとする若者たちが膨大なエネルギーを注ぎ込み取り組んできた「建築」や「都市」は多大なる成果を残したと言っていい。その後、メインフレームやスパコンが誕生し、投資技術が進展し、あるいはバブル経済の盛衰(1986〜92)、東西冷戦の終結(1989)、オウム真理教によるテロ(1995)、ニューヨーク9.11テロ(2001)、その後国内では全国的な中心市街地の衰退といったようなことが矢継ぎ早に起きました。そうしたなかで建築は高度な構造解析技術によって、都市はさまざまなエンジニアリングの発展に支えられ、マッシヴなインフラストラクチャーによって埋め尽くされ、一見すると経済的大繁栄を遂げ統治に成功したように見えるけれども、あからさまに綻んでいる。磯崎さん風にということではありませんが(笑)、ギリシア悲劇ではアンティゴネーを幽閉した王クレオーンはテーバイの統治に成功するも、そのテーバイは10年後に滅んでしまったのです。スフィンクスの謎を解いたのはオイディプスですが、そのオイディプスのいない2014年のわれわれにとって、いま本当に解くべき問題は何なのか。それは解けているのか、これから解けるのかということが重要な論点だと思っています。

- fig.11

エンジニア・アーキテクトと都市を動かす原理

ここから職能をめぐる話をしてみたいと思います[fig.12]。ニューヨークのマンハッタンは、100年以上前は当然馬車交通がメインで、し尿処理に追われる不衛生な都市でした。そこにグリッド状の、車のための道路を新たに巡らせることによって衛生的な都市に生まれ変わっていくわけですが、『伽藍が白かったとき』には、ル・コルビュジェがニューヨークを訪問した際の驚きが綴られている。鉄の長大橋や摩天楼、高速道路や高速鉄道を差し込むとでニューヨークは大きく発展していきます。そういう社会基盤の計画や設計を取り仕切ってきたのは組織に属するロバート・モーゼスのような「指揮者型」アーキテクトです。一方で、そうしたトップダウン型の都市デザインに反抗するジェーン・ジェイコブズのような「プロンプター型」アーキテクトもいます。あるいは最近であれば、ロウワー・マンハッタンの高速鉄道路跡を公園として再利用・開放したハイラインを動かしたジョシュア・デービッドとロバート・ハモンドのような「同好の志型」アーキテクトもいる。ニューヨークでは、こうした人たちが都市のなかで互いに反発し結びつきあいながら、都市の将来像が描かれ、インフラストラクチャーが更新されてきた。マンハッタンでは、アーキテクトの職能の大きな展開の足跡が見えているという事実があります。

- fig.12

今日の対談には「都市に未来はあるのか」という大きなタイトルがついています。過去、11世紀に始まる十字軍遠征で都市は大きな進展を遂げました。陸路が更新されたことで小都市が勃興し、封建社会が崩壊していく契機となった。次の大きなモビリティ革命は15世紀半ばから17世紀半ばまで続いた大航海時代に興こりました。アントワープやリスボンのような港湾交易都市が生まれたのです。その後18世紀半ばから産業革命が興こり、消費社会化によって大都市が形成されていきます。そして現在われわれが直面しているのは情報革命時代です。かつては「十人一色」「十人十色」といわれましたが、情報化社会では個人が分人化して「一人十色」が当たり前になり、あらゆることが流動化、非中心化しています。磯崎さんの言葉を借りれば「島化」している。個人がむき出しになり、都市は超分散個人資本主義に向かっていると言っていいでしょう。こうした社会変革の波に対して、東京はどう答えられるのか。建築家という職能はこのような問題に対してはたして解を提供できるでしょうか。

都市、建築、政治は、危機にさらされたときにどのようにふるまうのでしょうか。昨年チェルノブイリに行ってきました。ゴルバチョフが書記長をやっていたソ連邦は原発事故の影響を直接受け、政治体制が崩壊していく過程にありながら、事故後わずか2年でスラブチチという都市を建設しています。スラブチチは、放射能汚染が著しい168の村々を廃村にした代わりに、汚染の少ない原発から50kmの場所に建設した新しい街です。日本は福島第一原発事故から3年が経過するなかでひとつの街もつくれていない。磯崎さんと取り組んでいる鄭州プロジェクトでは、中国の元国家主席・胡錦濤が強く関与していますが、彼は水力エンジニアリング、ダム工学の出身で、「エンジニア・アーキテクト」と呼んでもいい政治家です。イスラエルにも土木出身の政治家が多いですね。そして磯崎さんもまた「中原逐鹿(Run after Deer!)」をはじめ、建築家の職能をフルに活用し、国家と対峙している。

現在、「都市に未来はあるのか」あるいは「建築家に都市は可能か」という問いに答えを出すのはますます難しい状況です。都市を動かす原理は、「空間」「規範」「市場」「コード」の4つがあるだろうと考えています。4つの原理の専門家として建築家/宗教家/経済屋、商売人/法律家、プログラマーがいる。彼らが職能を発揮することで都市を動かしている、あるいは動かしていくだろうということが考えられる。ただ圧倒的な危機、災厄に見舞われたときには、これらを包含するような、あるいは上回る圧倒的な力を持った超建築家的な人物が大きな力を発揮することがある、というのが歴史が示してきたことでもあります。日本、東京でもそういうことがありうるのか、これからどういった職能が都市をネットワーキングしていくのかわかりませんが、有機的な関係性を築き動くことで次の時代の都市像が見えてくるのではないかと私は思っています。

テクノクラート・アーキテクト─アーティスト・アーキテクト、あるいは「Connect-i-cut」

松田──羽藤さんありがとうございました。都市を動かす4つの原理とありました。建築家は従来「空間」を動かす職能を生かしてきたわけですが、「市場」「コード」「規範」をも扱う超建築家の存在が、近年のアーキテクチャ論にも浸透しています。そもそも磯崎さんはその活動と並行して「建築家とは何か」を問われてきた経緯がありますので、羽藤さんのお話へのレスポンスが気になるところです。また、羽藤さんから「エンジニア・アーキテクト」という職能が挙がりました。具体的には、珠海の都市コンペでご一緒された内藤廣さんなどを想定されているのかなと思いますが、磯崎さんとはある意味で同一平面上には並ばないタイプの建築家像だと思います。先ほど胡錦涛の話もありましたが、「エンジニア・アーキテクト」とは、いわゆる建築家よりもっと大きな枠組みのなかに位置づけられるのでしょうか。羽藤さんにとっての「エンジニア・アーキテクト」について、もう少し教えてください。

磯崎──横からすみません。僕はそれと同じことを「テクノクラート・アーキテクト」と呼んでいます。工学を直接扱うというよりは、エンジニアリングも含めた技術─政治社会の組み立ての全体のなかで、さまざまなことをアーキテクトとして扱っている存在ということですね。僕は、黒川紀章(1934〜2007)もそうだと思いますが、まずは丹下健三(1913〜2005)が「テクノクラート・アーキテクト」だったのです。だから僕は彼らを「アーティスト・アーキテクト」とは別の存在なんだと理解しています。

- 磯崎新氏

羽藤──そうすると、「テクノクラート・アーキテクト」はビューロクラティック(官僚主義的)でもあるということですかね。

磯崎──ええ、ビューロクラシーをも理解できる、そちらにアプローチできる、そういう思考ができるということです。

羽藤──私が都市のことで一緒に仕事したことのある建築家は2人しかいないのですが、内藤廣さんは「エンジニア・アーキテクト」タイプの代表格ではないかと思います。さまざまなストックホルダーと向き合い、エンジニアリングを駆使して、ていねいに駅や建築を再構築し、都市を再生していく稀有な建築家です。一方でそういう都市を支える「空間」「規範」「市場」「コード」に対してゆさぶりをかけて帰納的な解の提示に重きを置いているのが「アーティスト・アーキテクト」ではないでしょうか。中国の現場に一緒に行ったときに、磯崎さんはもう模型なんていじったりしないんだろうなと思っていると、その場でスタイロフォームをガシガシ切り刻んで政府側を説得する場面があるかと思えば、書記長と飲みながら文化や宗教、民話や故事を巧みに操って建築的な落としどころに追い込んで、その次の瞬間には融通無下に自らの提案をひっくり返していく場面に何度も遭遇しています。一言で言い切れないところがある。丹下さんが弁証法を重視し構築的に建築を進めていたのだとすると、磯崎さんはあきらかに違うところにいる。そうした磯崎さんのアプローチだからこそ、政治的な意味で都市をどうガバナンスしていくのか、危機に際してアーキテクトがどう答えていくのかといった問題の解法として一定の強度があると感じています。

磯崎──また少し話が飛んで申し訳ないのですが、いまNTTインターコミュニケーション・センター(ICC)で「都市ソラリス」という展覧会をやっていて(2013年12月14日〜2014年3月2日)、並行して「週刊ソラリス」という、第0号から第10号まで全11号になるチラシをMISA SHIN GALLERYから発行しています。その第1号で浅田彰がドゥルーズが『アンチ・オイディプス』で記した「Connect-i-cut」(直訳すれば「接続せよ─私は─切断する」)というバロウズ的な言葉遊びを取り上げています。「接続」と「切断」は単純な二項対立ではありえないと。世の中に際限なくドゥルーズ論が出てくるのは、この単純な理屈がわかっていないからだと。建築、都市、社会のすべてがインターネットに接続し、すべてのソーシャル・システムをネットワークとして捉えることに対して、「切断しろ」という言い方があります。たしかにこれはひとつの思想、方法論ですが、現実はもっと不可視的です。さきほどの羽藤さんの数式も僕にとっては不可視的ですが(笑)、コネチカット州に本部を置き、ノーベル経済学賞をとった2人の経済学者が取締役会にいたヘッジファンド「ロングタームキャピタルマネジメント」も4年ほどで破綻してしまう。一体これはどういうわけだと。しかしこれらもまた、都市のスペキュレーションとしての接続であり、経済的な結果としての切断なのです。つまり「Connect-i-cut」でないかぎり、「テクノクラート・アーキテクト」にも「アーティスト・アーキテクト」にもなれない、と僕は思います。

僕は両方に関心を持っているけれど、アーバニストとしていると切断しにかかる癖がある(笑)。これは理論ではなく癖で、ぶった切っていくことがアーバンデザインへの関わりの始まりだったので仕方ありません。始めてしまったら引くに引けないから、負け戦でもひっくり返す。そういうことをやりながら、まったく新しい都市をつくっている。こういうのは現実には日本では難しいことですが、中国鄭州をテーマにすると「中原逐鹿(Run after Deer!)」展のようなことができるのですね。そのためには、接続をがんがんやり、都市のなかに聖地を組み立てるような捏造もする。このことについてはまた是非別の機会に話したいと思いますが、簡単に言えば「接続」と「切断」、「テクノクラート・アーキテクト」と「アーティスト・アーキテクト」はそういう関係にあるのです。

さてそこで、スペキュレーションや数式で一応覗き見ることができる将来のリアルな東京について話しましょう。さきほどの羽藤さんのプレゼンに3環状の計画についてありました。いろいろな区域が開通を待っていますね。ぼくはずっと昔、現在は開通している環状線が計画段階だった頃のディスカッションに突然呼ばれたことがあります。ぼくはそのときに「つくる必要などない。接続・延長できなくたっていいじゃないですか」と言いました。すると国交省の担当者から「できないと都心が混むよ」と言われた。東京の中心の道路が混み合う、流れが悪いのはまずいと。逆にぼくは、「流れがよすぎたら中心がより混むのではないか。都心がパンクするスピードを早めるだけなんじゃないか」と返しました。クレオーンのテーバイ統治から10年後に滅亡したのと同じ結果になるのだからできないほうがいい。東京は環状に拡大していく。中心ひとつと構造ひとつ。東京には空虚な中心としての皇居があるので、皇居の存在と都市計画を「接続─切断」するのが今日選ばれる都知事の仕事であるべきだと思います。それをできる奴がいるか、それが最大の問題です(笑)。

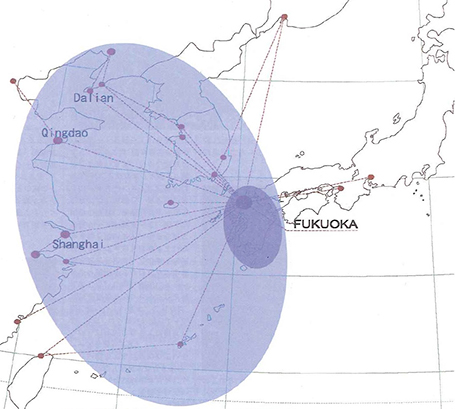

ついでに言うと、僕は東京のオリンピックはたまたまもらったものだからまあいいと思いますが、国が口を出すことではないと思っています。国立競技場をメイン会場にするのは筋が違う。なぜなら、オリンピックの理念は世界を探して都市を選び、場所を借りて競技会を開くことだからです。それを国家のイヴェントに仕立てたのは、1936年、ベルリン・オリンピックの時のヒトラーです。もっと言えば、いまや首都機能は国家機能そのものなんですね。首都に国家が入ってくる、このことが20世紀の大きな誤りだと僕は思っています。それで、2016年のオリンピック招致活動に東京が手を挙げたときに、僕は福岡で対抗案をつくり、福岡側に加担した。東京がオリンピックを招致したいというその構想自身がオリンピックをだめにしているし、20世紀初頭からの国家─都市問題を曖昧にし、曖昧なまま世界に拡散している。いま現在のわれわれもこの延長線上にいます。そういうことが、《パラスポーツ・オリンピコ》(トリノ・オリンピック、2006)、《パラウ・サン・ジョルディ》(バルセロナ・オリンピック、1992)などの、首都でない都市で開催されたオリンピックのメイン会場施設を設計してよくわかった。ここでは、国家よりもそれぞれの都市が「われわれの都市はオリンピックを運用できる」「必ず成功する」と、もうガセでも宣伝するし、必死に準備するのです。そういう思惑で2012年のオリンピック候補都市の計画を見てきたのですが、なかではパリがもっとも優れていたと思います。それはさきほどお話に挙がったサルコジ元大統領の新拡都「グラン・パリ」構想に基づいて、国家が関わっているけれど、パリから離れているという特徴を有しているからです。いかに東京のオリンピック構想が間違っているのか、それはもうひとつ別の側面、いまソチで表面化しているセキュリティの問題から明らかです。国立競技場があり、首都高があり、霞ヶ関も大手町もある、東京一極で全部のイヴェントを賄うなら、これはかなり危ない戒厳令状態になります。湾岸にまとめてやるなら、1カ月戒厳令を敷いてなにもなく終われるかもしれませんが。二・二六事件は天皇が勅命を下し、「勅命下る 軍旗に手向かふな」で静まったけれど、今度は誰がどうしてくれるんですか。それが僕の最大の疑問です。

マストランジット・システムよ、パンクせよ

- 松田達氏、羽藤英二氏

松田──いまスクリーンに映しているのが、2006年に作成された福岡オリンピックに向けての提案です[fig.13]。東京案に対するオルタナティヴとして福岡オリンピック制作総指揮室が組織され、磯崎さん、石山修武さんが会場プランを提案された。さきほどもありましたが、国家に依拠したオリンピックが1936年のヒトラー政権下から始まって以来、オリンピックはずっと首都、準首都級の都市でしか行なわれなくなっている。この20世紀型の構図に対して磯崎さんは、福岡という東京の人口の1/10の都市でもオリンピックは可能であると、また福岡だけではなく、東アジア共同体が協力しあうイヴェントとしてオリンピックを再定義できないかという新しい提案をされていた。今回の都知事選はオリンピック運用が争点のひとつとされており、まさに今日この場で議論される問題だと思います。

- fig.13

羽藤──一緒に取り組んでいる鄭州で仕事では、磯崎さんは建築とインフラを完全に一体化した高流動型都市を提案して、その際、現地政府との議論が膠着状態に陥ったことがあります。車の流動をもっと新都市に挿入したい政府側と、BRT(Bus Rapid Transit)などの公共交通のインフラストラクチャーで旧市街との流動を確保したいわれわれの意見が衝突した。現地政府サイドは経済発展といえば車ですからとにかく車を入れたい、だから道路を広くとって駐車場も大きいものを要求してくる。それに対して僕たちはエネルギーや環境問題を考えるとこれからの時代は車は自動運転になるし、LRT(Light Rail Transit)のようなモビリティ・システムと建築をセットに空間計画を考えたほうがよっぽどいいと突き返した。あの時、僕はシミュレーションの数値結果を追っていたんだけど、磯崎さんは、政治府側が想定している車が都市に全部入るとパンクしてしまう都市、そういう状況になったときにシステムダウンする都市を提案することで、解決策を引き出そうとしていましたね。

磯崎──そのとおりです。2050年頃、いまの自動車が同じく動いている様子が想像できますか。経済成長予測や道路計画、建設計画は、ガソリンで動き、排気ガスを出して走る自動車が全世界を隈なく走っているという想定で進められているけれど、はたしてそうか。市街に車を入れるのであれば、その対策として電気自動車化、タクシー乗り捨てシステム、小型自動車の開発などが頭に浮かびますが、しかし日本はこれら全部に挑戦してみたものの使い物にならずにお蔵入りになっているのです。つまり、マストランジット・システム下で可能な、ガソリンを使わないあらゆるタイプを実験しつくしながらも、ガソリン車が動いていて、交通渋滞がある。北京の郊外や山間部では大量の車で道路が詰ってしまって、それが日常的なスモッグの原因になっている。交通インフラが専門の羽藤さんに言うのも難ですが、インフラというのはそこまでであって、入れる車の新しい走行システムや交通手段がなにかに置き換えられても、永久にうまくいくことが期待されるような巨大インフラはそもそも必要ないのです。もっと効率よく、適切なインフラ投資のなかで、適切なキャパシティを組み立てていったらいい。そのためにもまずはパンクさせて、より大きな交通システムのヴィジョンをつくらなければならない。

羽藤──東京2050でもさまざまな都市シナリオを想定していますが、都市は生きていますから、問題は必ず起きる。だからそのときになって考えても遅いのです。災害時の首都高のオペレーションを想定して、オリンピック・レーンを導入し自動運転も含めたパブリック・トランスポートの社会実験をやる、維持管理に強い3環状で大型ロジスティックスを捌いて、その内側で高度化させたサプライチェインのオペレーションを料金政策と連動させて実行に移す。東京オリンピックを機会に、インフラをむやみに肥大化させないで次世代型モビリティ・システムに移行し、インフラを賢く使っていかないと東京はパンクしてしまう。セキュリティの問題も大きく関係します。これから6年かけてどのようなテクノロジーで東京を支えていくのか、社会実装していくのか。それによって間違いなく東京のあり方が変わっていきます。

磯崎──もうひとつ聞きたいことがあります。人を東京の内側に収めることが前提になっているようですが、なぜ人は東京に同じ状態で住んでいなければいけないのか、外に出す方法は考えられないのでしょうか。東京の真ん中に、東京を延長していくことにどれほどの意味があるのでしょうか。3.11の東京では、多くの帰宅難民が出ました。あのときの東京のインフラは、死者を出さないぎりぎりのところで持ちこたえるだけで精一杯だったことを、誰もが記憶しているでしょう。ところがいまではまた内に向かって人を増やそうとしている。あたかも避難の仕方を統制すれば生き延びれるかのように、希望的なことしか話題にしない。何が必要か。僕は東京の人口を1,300万人から1,000万人を切る、理想的には800万人まで減少させることができなければ、インフラは機能しきれないと思っています。それがいろいろなことを考えたときの適正値でしょう。羽藤さんは「アーティスト・アーキテクト」の放言と言うかもしれませんが(笑)。

羽藤──私が考えなきゃいけないですか(笑)。東京の最適人口規模についてはいろんな議論がありますが、一番の問題は東京が世界のメガシティのなかでもっとも地主数が多いということではないでしょうか。人口動態に併せて空間改変しようにも敷地の分割統合操作が合意形成ひとつとってみても難しい。東京はいまの趨勢でいくと、リニア新幹線整備も手伝って外に向かってより拡都化していくはずです。しかし一方で山手線内側の人口は150万くらいの規模感で、マンハッタンやパリ20区とほぼ同規模となっています。こうした東京の山手線エリアは多様なコアを有しており、コンパクトな幾つもの界隈に文化的、経済的ストックが高度に集積し、互いに結びつきあったひとつのセグメントになると思います。問題はむしろその外のエリアをどうガバナンスしていくかで、さきほどサルコジ元大統領のプランの中で、50万人都市20個分に再編するという都市計画の話をしましたが、東京でも、高齢化や情報技術のサポートによって、それぞれの界隈が島状に都市化していくというヴィジョンを描いています。人々は毎日都心に通うのではなく、週に一度だけ都心にフィジカルに外出して、普段とは異なる個人的で質の高い交流を行うといった分人といってもいいライフスタイルが志向されることも十分考えられるでしょう。こうした東京の未来ヴィジョンは、磯崎さんがこれまでに提案されていた「ハイパー・ヴィレッジ論」に沿うものだと考えています。日本には10万人都市はおよそ89個あって、それらの人口を合計すると1,400万人くらいになります。東京が地理的にひとつのまとまりであることが求心力として働いた20世紀の都市ヴィジョンから、中心性をもつ巨大都市そのものが解体されて、もう少しコンパクトに、10万人くらいの人間が集散するコアとしての界隈を基礎単位としてコミュニケーション密度を高めていくという分散型都市ヴィジョンへの移行でもあります。そして、「グラン・パリ」がセーヌ川沿いにパリ─ルーアン─ル・アーブルを接続させようとしたように、日本国内の地方や地域、歴史や文化のある街道をネットワーキングする、新しい首都像が語られるべきだと思っています。

磯崎──ただね、いろいろなスケールでスタディをしても最後にでてくるのは行政区単位のデータであったり、政策決定の話になっていって、いつも行政の尺度で議論がされるのはおかしいと思うのです。ぼくらは丹下さんの東京を拡張する新しい軸線計画「東京計画1960」の、一本の線を引きはじめるときからつきあいましたが、いまは東京湾は震源の真上だからまず不可能だし、液状化予想を出したらあんな未来予想はできません。計画というのはそういうものです。北京は50年来いろんな計画をつくってきましたが、そのあいだ東京はまだロンドンに追いつけ追い越せとやり、北京は東京に追いつけとやっていた。ところが、90年代をかけてほぼいまの北京はできてしまい、そして北京の構造的な誤り、欠陥が見えてきた。しかし東京は図らずも20年遅れで北京の環状道路(北京二環路~五環路)の構造計画を追っかけることになってしまっている。いったいなぜこんな基本的な誤りが起こっているのか。一言で言えば、これは江戸由来の問題、首都が東京に来てしまったことに由来するのです。僕の考えが正しいか間違っているかは後に委ねますが、そういう印象を持っています。

環日本海圏と「ハイパー・ヴィレッジ」

松田──多少背景をつけくわえてお話ししますと、2012年秋の「建築夜楽校」で磯崎さんが「21世紀の首都」というテーマでお話になりました。磯崎さんは福島県に首都を移転するという大胆な計画を出されていて、政治学者の御厨貴さんと首都論を展開されました。そもそも首都は東京でいいのかという問いからスタートし、東京という首都は解体してもよいのではないか、あるいは柔らかい首都、移動する首都がありえるのではないかという話に至った。移動する首都というのは、欧州の文化首都のイメージが込められています。中規模の都市が一年間文化首都となり、持ち回っていく。つまり遷都を繰り返してさまざまなイヴェントを開催していくわけです。これはさきほどの磯崎さんの福岡オリンピックの話、相変わらず首都がオリンピックを招致することを前提にしていいのか、あるいは東京だけが首都であるという前提でいいのか、という問いに通ずることと思います。これもまた「アーティスト・アーキテクト」としてのご意見なのかもしれませんが、「アーティスト・アーキテクト」と「テクノクラート・アーキテクト」両方と仕事をされている羽藤さんはどのように考えられますか。羽藤──あまりに中心化が進んでしまい、国家としての代替性が効かなくなってきているというのが、東京、ひいては日本のまずいところですよね。首都圏直下で、あるいは南海トラフで、巨大地震が起きるリスクがあります。超分散型都市という解法の現実味が増してくるとしたら、そういうシナリオがあり得るかもしれません。「ハイパー・ヴィレッジ」というコンセプトは「アーティスト・アーキテクト」的な発想かもしれませんし、あるいはエンジニア・アーキテクトとして実現可能なコンセプトかもしれない。私自身はその両方の立場から検討されるべき課題だと思っています。もうひとつは東京の話ではないですが、関西には、大阪、京都、奈良、神戸、こういった近い距離関係にありながら歴史的にもまったく異なる文化圏域を持った都市ストックが充実しています。ただ、2030年にはリニアが東京と名古屋を結びつけてしまうので、東京の圏域が東北あたりから名古屋まで拡大してしまうことになる。そう考えると、僕は首都機能の分散をふまえた国土計画を考えるうえで、環日本海圏をいかにして関西圏に接続させるかというもうひとつの都市ヴィジョンが重要になってくると考えています。京阪神とつながりが深い山陰の都市と、福井や金沢など個性的な北陸の都市群が新幹線や山陰道によってつながりあう。「地中海世界」のごとく、日本、韓国、ロシア、北朝鮮の交流役を担いながら東京よりも遥かに歴史的文化的多様性を有する関西圏に接続させる、それは磯崎さんの福岡オリンピックにおける福岡のコンセプトともつながります。

バルセロナが「地中海首都」という地域コンセプトを携えてEUからの投資を呼び込んだことを考えれば、環日本海圏都市という構想もあながち空想ともいいきれないでしょう。2030年から2050年くらいに向けて、日本はどういう都市―国土ヴィジョンをアジアと共有できるのか。必ずしも東京がその中心である必要はないし、この機会に非中心化を突き詰めた10万人都市群でもいいし、環日本海都市でもいいのですが、東京とは異なる都市群を生成させることを目指すべきだと思います。世界中の様々な都市がネットワーキングされる中、欧米とは異なる個性的なアジアの都市群の中で日本の都市を位置づけ直していくことが重要です。振り返れば、歴史学者の網野善彦さんが明確に述べたように、中世・近世日本社会はかならずしも階層化された農耕民によって構成される均質社会ではなく、日本中に自立分散していたさまざまな領主が東アジア諸国の動向に目を配りながら、諸都市との交易を結んでいたことを考えれば、こうした都市ヴィジョンの違った意味も見えてくるのではないでしょうか。

松田──今日は主にこれからの都市のあり方のヴィジョンを、さまざまなスケールで語っていただきました。なかでも、「接続」と「切断」、「テクノクラート・アーキテクト」と「アーティスト・アーキテクト」という2つの異なる創造的態度について数度お話がありましたが、しかし現実はもっと不可視的であり、「Connect-i-cut」的、すなわち「接続かつ切断」でないかぎり現実に向き合えない、メタ・アーキテクト=超建築家としての建築家が必要だろうという点も共有できたと思います。タイトル「建築と都市工学の対話」にある「都市工学」は、半世紀前の1962年に東大に都市工学科ができた、その記憶を召還します。日本ではじめて都市に関する学科ができた瞬間です。羽藤さんは去年まで東大都市工におられて現在は社会基盤工学、磯崎さんは東大で建築から丹下研究室の都市工学へ進まれた経緯をおもちです。私自身も建築と都市工学を何度も往復しています。そもそも建築が工学と芸術に別れて以降専門分化が始まってきたわけですが、分化もまた「接続」と「切断」の運動の一環であって、幾度も分化を繰り返した現状を統合するような立場=メタ・アーキテクト、もしくはメタ・アーバニストこそがいま必要なのだと思います。

磯崎──ひとつ付け加えるならば、どちらの立場も都市という大きな概念は共有しているのです。それに対してテクノクラティックに接続して対応するか、別な視点で見るのかという違いがあるのだと思います。では、ぼく個人はなぜ切断側にいるのか。都市には、一般的な状況のなかに都市文化を考え、感じうるような要素があって──ほとんど何%くらいしか役に立ちませんが──、都市文化がさまざまなかたちで姿をもって発生することは、われわれの生活そのものがさまざまなかたちで組み替えられていく可能性があることを示しています。都市文化と生活にはこういう関係があるので、ぼくはインフラの効率的な再編にももちろん関心はあるのだけれども、どうやったら都市文化の形成をも目指す新しい都市が生まれるのかという、その可能性への関心が大きいのですね。ぼくは世界にはまだそういう可能性が残っていると思っています。そういう意味でいうと、ぼくは東京の都市文化にあたるようなものが例えば新宿、原宿、渋谷、秋葉原......といったように、独特な性格を育み形成されていくのを観察することに関心が強いわけです。そのなかに独特のビオスが出現して、都市のなかを動いていく。このようなことにこそアートがあると感じて、これが面白んだからしょうがない(笑)。

羽藤──テクノクラート・アーキテクトは機能で都市を組み立てていきますから、次々にいろんな問題を解くことができます。ただ、機能で埋め尽くされた場所を都市と感じるか、そこでは都市的文化がつくりだされうるか。そこは都市ではないし、文化も生まれないでしょう。テクノクラート・アーキテクトの側もわかっているんですよ(笑)。東京はこれからおそらくすごいスピードで再編成されていくと思います。非常にデリケートなタイミングに入っていくなか、都市性、都市文化を失ってはいけないと感じています。

磯崎──わかった、さきほどの黒板。中国にそっくりの現代美術のアーティストがいますね。王慶松(ワン・チンソン、Wang Qingsong)。羽藤さんは数式でアートを表わしているんだ。それがインフラにつながっているかどうか、ぼくは保証できませんが、アートであることはわかりますよ(笑)。

羽藤──最先端の研究を「state of the art」と言いますからね。そういうことはあるかもしれませんね。

磯崎──コンピュータの「アーキテクチャ」と同じだな。

松田──私もいつも羽藤さんの数式はかっこいいなと思って見るのですが、まさにテクノクラートとアートが一体となった表現ですね。磯崎さんはこれまでにも、19世紀から21世紀までの都市推移を大きく「都市─大都市─超都市」と分類しつつ、超都市を「ハイパー・ヴィレッジ」と名づけていらっしゃいます。ヴィレッジはいわば「村」。この「都市」と「村」は同じレベルの概念には聞こえないかもしれませんが、そこにもうひとつの概念「群島」を挿入するとわかりやすいと思います。東京のなかに新宿、原宿、渋谷、秋葉原......などさまざまな「群島」的文化がある。地球全体を都市としてとらえる「超都市=ハイパー・ヴィレッジ」と、「群島」状に点在する都市。それは磯崎さんの「超都市=ハイパー・ヴィレッジ」という言葉に込められた二重の意味だと思うのですが、ここでも2つの異なる側面が一体化する姿が立ち上がろうとしており、それがまさに新しい都市の姿なのだろうと思っています。

磯崎さん、羽藤さん、今日は長時間のスリリングな対話をありがとうございました。

2014年2月9日、青山ブックセンター本店にて

本シンポジウムは、『磯崎新建築論集〈2〉記号の海に浮かぶ "しま" ──見えない都市』(磯崎新著、松田達編集協力)の刊行を記念して、岩波書店主催により行なわれました。

『磯崎新建築論集〈2〉記号の海に浮かぶ "しま" ──見えない都市』

19世紀以降の都市の変貌を「虚体都市」「不可侵の超都市」など独自の視点で整理し、脱近代の都市像を鮮やかに浮かび上がらせる卓抜な現代文明論。一見均質な近代都市空間が重層的なネットワークの形成で変容し、海に浮かぶ群島の如く、相互に異質な集合体=虚体都市が出現する現代社会の様相を明らかにする。21世紀世界への予見的洞察。

体裁=四六判・上製・カバー・308頁

定価 3,780円(税込)

発売中

磯崎新建築論集

第1巻 散種されたモダニズム(横手義洋編)

第2巻 記号の海に浮かぶ〈しま〉(松田達編)

第3巻 手法論の射程(日埜直彦編)

第4巻 〈建築〉という基体(五十嵐太郎編)

第5巻 「わ」の所在(中谷礼仁編)

第6巻 ユートピアはどこへ(藤村龍至編)

第7巻 建築のキュレーション(南後由和編)