伊勢神宮を語ること、その可能性と不可能性──式年遷宮を機に

伊勢神宮をいかに語りうるか

青井哲人──昨年、第62回目の伊勢の式年遷宮が行われましたが、建築関係の雑誌では関連する特集は組まれていないようです。第59回のときのように伝統論の盛り上がりがあるわけでもなく、そもそも歴史が現代を活性化させるような関係が顕在化しなくなって久しい。こうしたなかで、今日は遷宮それ自体を問うというより、「伊勢神宮」あるいは「神社」とは何か、あるいはむしろそれを「いかに語りうるか」について議論できればと思います。宗教、民族、政治、国家など色々なテーマが出てくると思いますし、先史・古代から現在までを乱暴にでもカバーしたいと思っていますので大変ですが、井上さん、安藤さんとざっくばらんに議論できればと思っています。

「神社をいかに語りうるか」がなぜ問題になるかといえば、基本的に神社は「言挙げせず」、つまり教義体系を言語的に明確化したり社会化したりしないし、そもそも「起源」も「変容」も歴史学的に語ることが難しい性質があり、神社の建築もまた同様だからです。とくに伊勢は国家的なモニュメントであるにもかかわらず、起源がよくわからず、正体を掴もうとするほど、むしろ語る者の立場だけが知らぬ間に浮き彫りにされてしまう。磯崎新さんは「イセ──始源のもどき」(『建築における「日本的なもの」』新潮社、2003所収)で、伊勢とはその起源を隠すための自己言及的な機構なのではないかとすら言っている。式年遷宮はたしかに、物質的な永続性が保証されないときにいかに同一性を確保するかという問題への解答であると同時に、複製の反復によって起源を問うことを回避しつづける。

- 井上章一『伊勢神宮──魅惑の日本建築』

(講談社)

- 井上章一『伊勢神宮と日本美』

(講談社学術文庫版)

それではまず、井上さんの『伊勢神宮』(講談社、2009)から話を始めましょう。井上さんは、『つくられた桂離宮神話』(弘文堂、1986)や『法隆寺への精神史』(弘文堂、1994)などの著作でつねに、建築の言論、とりわけ建築史の学説にどのような政治的な構制が働いてきたかを丹念に辿っておられます。また、モダニスト建築家の立場が建築論や建築史に与えるバイアスを批判する井上さんの姿勢は、『アート・キッチュ・ジャパネスク』(青土社、1987)に最も端的に表れていますが、他の著作にも通底しています。近代主義的・一国史的な偏りをいつも徹底的に斥けておられるわけですが、『伊勢神宮』ではそれが東大建築史家の系譜に対する批判と、それを相対化する京大の比較民族学的な系譜の再評価という構図としてかなり明瞭に打ち出されています。それから、井上さんご自身は建築界から無視されている、ということをおっしゃいますね。

井上章一──何も反応がないのは寂しいですね(笑)。

青井──建築界が井上さんの仕事をきちんと引き受けられないのは問題だと思います。『伊勢神宮』は大変刺激的なお仕事で、勉強になりました。具体的には、今日の伊勢神宮像をピンホールにして、その穴を通して、原始、先史の日本建築の倒立像をつくり上げてしまうという非科学的な思考回路が批判的に辿られています。それが18世紀に始まったことを実証的に跡づけておられる点は、日本における建築史的思考を大きなパースペクティブで捉える枠組みを示唆されていて大いに教えられました。また、井上さんご自身が、学説史的な構えから半歩踏み出して、伊勢とは何かという問いへの答えを示してみようという、ある種の欲望(笑)を持たれたのが印象的でした。安藤さんはいかがですか。

安藤礼二──私も『伊勢神宮』を興味深く拝読しました。実は、私は大学では考古学を専攻しており、そのなかでも縄文をある段階までは専門としておりました。『伊勢神宮』では考古学的な探究が持つ肯定的な側面と否定的な側面が論じられていると思います。考古学は物質しか扱うことができません。そこに可能性も不可能性も存在します。「もの」の秩序を実証的に提出するだけで沈黙してしまうのか、「もの」の秩序から想像力を大きく飛躍させて、つまり実証的な範囲を乗り越えてしまって、巨大で奔放な物語を饒舌に語るのか、その両極端になりがちです。沈黙なのか饒舌なのか、「もの」なのか物語(言説)なのか。いずれにしても、残存している物質からだけではとうてい再現不可能であるはずの現実の生活、古代の生活に偏ったイメージを与えてしまいます。特に最近の縄文論はその飛躍が大きすぎる。イメージによって古代を語ることをいかに制御していくのか、それこそが最大の課題でしょう。伊勢についても同様です。

列島の考古学において、「もの」の秩序によって、物語としての歴史が根底から変わってしまった例を一つだけ挙げるとするならば、有名な「ミネルヴァ論争」があります。雑誌『ミネルヴァ』を舞台に、歴史学者の喜田貞吉と考古学者の山内清男の間で交わされた論争です。山内は発掘で明らかになった「もの」の秩序にもとづいて、縄文時代は列島の各地でほぼ一斉に終わると主張しました。一方、喜田は、東北では鎌倉時代に至るまで縄文時代は続いたのだと、土器とともに出土する宋銭をもとに主張しました。喜田は記紀や風土記に描かれた蝦夷を縄文人と同定したわけです。中央では開化した文化も周縁部では古層を保っている。柳田國男の方言周圏論とほぼ同様のパラダイムです。この論争が起こったのは昭和11年の段階です。その時期まで、大部分の日本人にとって、中世東北は縄文時代だったのです。現在、喜田の見解に与する研究者は、当然のように、一人もおりません。ロマン主義的な歴史観が「もの」によって粉砕されたのです。

しかし、山内が提出した「もの」の秩序は相対的なものであり、縄文時代の終末は明らかにできましたが、その起源を明らかにすることはできなかった。山内は当時出土していたアジア諸地域の資料の比較によって、縄文時代の起源を紀元前3000年としました。短期編年と呼ばれています。そして、当時使われはじめていた炭素14による年代測定法の結果、縄文時代は紀元前1万年まで遡るという見解──長期編年と呼ばれています──に激烈に反対した。残酷ですが、現在、山内の見解に与する研究者は、これもまた一人もおりません。「もの」の秩序が科学によって粉砕されたのです。考古学という学問の持つ光と闇、「もの」と言説と歴史との複雑で微妙な関係ということを『伊勢神宮』を読んでまず思いました。

もう一つは、その考古学と、これもまた複雑で微妙な関係を持っていた民俗学の問題です。井上さんは、大正期に伊勢および神社建築を論じる方向が大きく二つに分かれたと論じられています。周辺諸民族、つまり列島の外との比較と、列島の内へその固有性を探って行く方向です。周辺諸民族との比較では北方と南方があり、井上さんは南方を重視しています。周辺諸民族との比較とそこから固有性を抽出するという方法は、同時期まさに柳田國男と折口信夫が採用したものです。しかも柳田・折口とも南方に固有信仰の起源を探っていった。そして柳田は大正の終わりとともに周辺諸民族との比較を捨て、一国民俗学を立ち上げてゆく。井上さんが明らかにしてくれた伊勢をめぐる学説史の発展と対立が、考古学や民俗学の起源および発展とパラレルになっています。明治末、大正、そして昭和と、伊勢をどう捉えていくかいう建築史の問題と、列島の固有信仰をどう捉えていくかという民俗学の問題、あるいは考古学の問題は、どうも表裏一体であったように思われます。現在、私が集中的に取り組んでいる折口信夫の問題とも共振します。折口は大学時代、朝鮮語やアイヌ語、モンゴル語を学習しています。明らかに、比較の視点から神道の起源を追い求めていこうとしていた。そのとき、問題となるのは二つの時代でしょう。折口が探究の対象とした「古代」は、文献資料の限界に立って、さらにそれ以前を望むという構えのなかで可能になっています。「古代」を文献で探究できるのは、確実なところで9世紀までであり、そこから8世紀、7世紀、あるいはそれ以前の問題をどのように抽出することが可能なのか。しかも、その「古代」への探究は、明らかに近代という時代、18世紀から20世紀が可能にしたものである。自らの立っている「近代」と自らの探究の対象である「古代」を同時に読み解いていかなければならない。私が井上さんの『伊勢神宮』から学んだのは以上のようなことです。特に本日は、私なりに、折口が探究した神道という問題を、伊勢と重ね合わせながら、近代と古代という二つの時代が交わる地点に浮かび上がらすことができれば、と考えております。

井上──青井さんが言われたように、井上は傍観者をやめて、自分なりの神宮観を出したというのは確かにその通りです。私はこれまで、桂離宮や安土城の天守閣、法隆寺などについて書いてきました。これらは結構文献がしっかりしていて、つけ入る隙がありません。法隆寺にはやや曖昧なところがありますが、伊勢神宮は相当に曖昧なので、フライングしてもいいかと(笑)。曖昧なところに便乗している部分があります。18世紀についても、読みようによっては「井上は日本近代は18世紀初めから始まっている、日本が偉いんだという自慢話をしているように響く」という批判が出てくるかと思ったのですが、一切ありませんでした。こちらに届いてこないだけかもしれませんが、物足りないですね。

悪乗りついでに言うと、ヨーロッパで同じく18世紀初め頃、プリミティブ・ハット(始原の小屋)という考え方がありましたが、同時期に日本でも同じような考え方が浮かび上がり、どちらもある種の合理精神に支えられています。そのことは今まであまり書かれていませんでしたし、私はそれに意味があると思って書きました。ただ、フランスの事情などにはあまり自信がないので、匂わす程度にしておきました。

安藤さんが言われた柳田國男や折口信夫のことは私も念頭にありました。一国民俗学をめぐる話や、折口とニコライ・ネフスキーとの交流ともどこか通じ合うなと思いながら書いていました。私はあの本では相当風呂敷を広げていて、どこを仕切りにするかは迷いますが、民俗学問題については自信がなかったので、今日この場で補っていただければと思います。確かに柳田は、周辺のアジアのみならずドイツの民話などにも興味を持っていました。ですが、その関心を確信犯的に握りつぶしていきます。ただ、そのお弟子さんたちはまた世界の神話などと比較するようになっていますので、柳田國男前後の話にも興味があります。

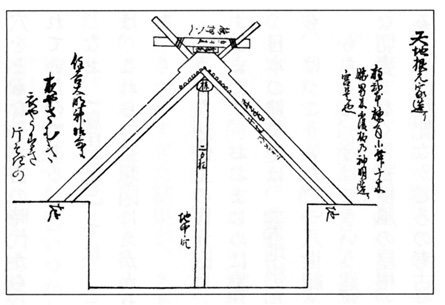

- 天地根元家造

辻内伝五郎『鳥居之巻』(1804)所載。竪穴の上に、棟持柱で支えられた切妻屋根をのせており、千木・勝男木も見える。伊勢神宮の建築形式から想像的に遡行された日本建築の原型であり、ロージェの「始原の小屋」とギリシア神殿との関係によく似ている。伊東忠太以降の建築史家もこれを日本建築史の起源に据えたが、20世紀中盤以降の発掘でこの形の建物跡がひとつも発見されていないのは周知のとおり。

- 始原の小屋(primitive hut)

安藤──柳田と折口の問題をもう少しだけ続けさせていただくと、井上さんは伊勢の解釈史において1710年の重要性を書かれています。伝統的で神学的な文献解釈のみならず、フィールドワークが重視され、合理的な精神があらわれはじめた「時」としておられます。柳田・折口の民俗学の起源も、やはりこの合理主義の時代、18世紀にまで遡ると思います。柳田も折口も、自身の営為を「新国学」と称しています。新たな国学なのです。柳田と折口が引き継いだ国学を大成したのは本居宣長であり、平田篤胤です。彼らのなかにもやはり18世紀の合理主義的な精神が生きていたと思います。もちろん極度に伝統的な神学を受け継いだ部分もありますが、宣長も篤胤も西洋天文学の知識、つまり地動説や太陽・月・地球の存在を受け入れた上で、古代の神話を読み解き、そこに世界の始原を見出そうとしました。宣長も篤胤も「産霊」という、森羅万象の霊魂を発生させ、生成させる根源的な神の問題に行き着きます。もう一つは、その世界の始原から発生してくる生死を超える霊魂の問題です。柳田と折口が固有信仰という術語で考えているのは、宣長と篤胤によって発見された神と霊魂の問題です。伊勢の起源を合理的かつ神秘的に探究していく流れと、列島の固有信仰の起源を合理的かつ神秘的に探究しようとしていく流れもまた完全に並行していたと思います。

- 井上氏

青井──確かに18世紀にひとつの精神史的な境目があり、そして近代の学問といえども、まずは18〜19世紀の知識体系を活用しながら組み立てられたと言えるでしょうね。伊東忠太もしかりです。18世紀はその意味で近代を考えるときのひとつの節目です。次の節目は先ほど安藤さんがおっしゃった大正期、あるいは1920〜30年代。このとき帝国という問題がクローズアップされてきて、そのなかで日本をどう位置づけるかという問題には折口信夫も意識的でしたが、建築も同様で、帝国と日本という問題構制に、広い意味でのモダニズムがからみ、神社建築をめぐる思考回路もがらりと変わります。

今日は話題がかなり多岐にわたり、なおかつ錯綜することは必至なので、私なりに門外漢ながら伊勢神宮あるいは神社建築一般をめぐる学説を少し勉強して、キーワードとイメージを時系列に沿ってスクラップブック風にまとめてきましたので、それを見ていただきながら進めたいと思います。

文献なき伊勢神宮の起源をめぐって

青井──古墳時代の5〜7世紀、つまりヤマト王権から律令制の確立に至る時期は、いろいろなことが劇的に変化していくプロセスだと言われます。たとえば、ヤマト王権の大王(オオキミ)が、7世紀後半に天皇と呼ばれるようになる。大宝律令(701)で日本という国号が定められる。8世紀後半に、「......ミコト」が「......天皇」と漢字二文字に整理される。それから、天照大御神(アマテラスオオミカミ)という神にも複雑な背景がありそうですが、後でもふれる溝口睦子さんの『アマテラスの誕生──古代王権の源流を探る』(岩波書店、2009)によれば、元々ヒルメ(日女)と呼ばれた太陽神で、「日のおばさん」くらいのニュアンスであったものが、持統天皇の頃に「天照大御神」に変更される。アマテラスは持統天皇自身がモデルという説もあります。また、双系社会が父系社会になり、縦の系列である天皇制が強調される。もうひとつ、古墳時代までは無文字社会で、神話が記憶や制度をつくる重要なメディアでしたが、文字社会になり、中国的な歴史が書かれるようになることも重要ですね。

伊勢神宮は本当によくわからないのですが、一応7世紀には式年遷宮が始まったとされている。けれど、その頃の伊勢神宮すら、資料で追えないんですね。そこに迫るための史料は『古事記』、『日本書紀』の2書があるのみですが、これらも7世紀以降につくられていますし、どこまで史実なのかが難しい。内宮・外宮のそれなりにはっきりした姿が見えるようになるのは、ようやく9世紀初頭の儀式帳(『止由気宮儀式帳』『皇大神宮儀式帳』)になります。

その後の式年造替でどの程度の改変が行われているかという問題もあり、実際、明治以降も少しずつ伊勢の建物は変わっている。近世の復古主義も馬鹿にはできなくて、ちなみに出雲大社ではすでに17世紀にずいぶん復古的な様式変更が行われている。

というようなわけで、伊勢の起源をどう見るかは本当に難しいのですが、神社以前の世界から順番に見ていきましょう。まず、4世紀くらいまでの日本の建物の世界は、柳田・折口以来、あるいは18世紀以来の民俗学的な知識と、海外にも視野を広げた民族学的な知識を、考古学の成果と照らし合わせて考えるほかありません。

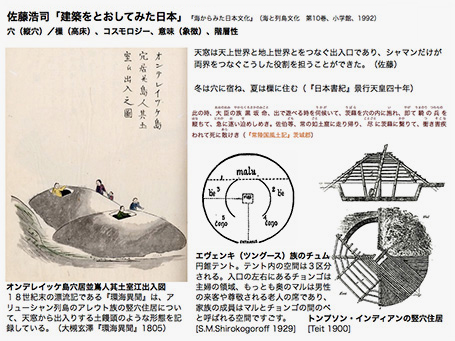

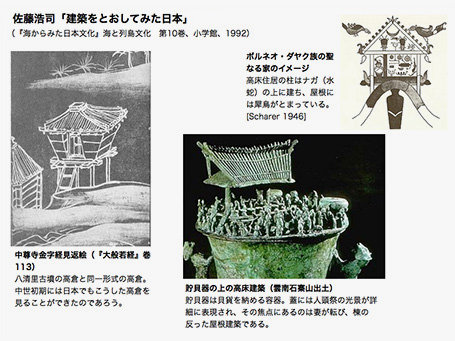

この文脈で参照したい文献をひとつあげるなら、佐藤浩司さんによる「建築をとおしてみた日本」(『海から見た日本文化』、海と列島文化 10巻、小学館、1992)という論考が非常に面白いです。視野は広いですし、そこで簡潔に記される世界の豊かにも驚かされます。穴(竪穴)と「樔」(高床)の系列の複雑な対位法が描き出されるのですが、これらはそれぞれにコスモロジカルな意味や象徴体系が貼り付き、儀礼と関わる。たとえば竪穴は北方の寒冷地の家で、たいていは土葺きで周囲の地面と滑らかに連続した風景をなし、頂部に穴があいていた。その天窓こそが天上世界と地上世界をつなぐ出入口であり、シャーマンだけが両界をつなぐ役割を担うことができる、といった伝承が各地にある。

- 佐藤浩司氏による「建築をとおしてみた日本」(『海から見た日本文化』、海と列島文化10巻、小学館、1992)より引用作成

井上──日本の竪穴式住居もこういった土饅頭のようなものだったろうと思いますが、今日本でこころみられる復元の多くはそうなっていません。やはり土饅頭は嫌なんでしょうね。

安藤──どうしても茅葺きになってしまっていますね。まさに近代の周縁から古代を再構築してしまいます。その再構築は、民俗資料と、風土記的な世界、古事記的な世界、日本書紀的な世界を重ね合わせることでなされます。柳田國男なども絶対にこうした文献を参照しているはずなのですが、自身の著作のなかではあまり言及しません。

井上──私は専門ではありませんが、折口信夫が百合若大臣を論じるさいに、間違いなく文献から思い付いているはずなんだけど、読んでいないふりをしていることに気づきました。文献を読んでいても読んでいないふりをするあの情熱は何なのでしょうか。

安藤──やはり、過去の文献からの演繹ではなく、現代の観察からの帰納を重視するからでしょう。しかし柳田は確実に読んでいるはずです。風土記には出雲と播磨と常陸、あと九州の豊後と肥前の5つが残っていますが、当時の生活の詳細まで分かるのが最初の3つ、出雲と播磨と常陸です。柳田の生地も播磨国風土記のなかに含まれており、柳田の実の兄と弟も、播磨国風土記の注釈書を書いています。おそらく柳田は播磨国風土記のなかに固有信仰の姿を見出していった。それはほぼ間違いないのではないかと思います。

各風土記も古事記も日本書紀も、そこに描き出された「古代」は細部で著しく相違します。古代から中世、そして近世に至るまで一貫して公の歴史書として読まれてきた日本書紀などは、各説話において無数のヴァリアントを併録しています。唯一の神話どころか、相互に矛盾し合う複数の神話が記録されているのです。そこから真の「古代」を抽出してくるのは不可能です。ほとんど暗号解読の世界です。しかも風土記になると、その歴史は列島からもはみ出してしまいます。播磨国風土記では、朝鮮系のアメノヒボコと出雲系の葦原色許男神(アシハラシコヲ)つまり大国主(オオクニヌシ)が闘いを繰り広げます。さらに峠、つまり国と国との境界には荒ぶる神、「荒神」が鎮座して人々に恐怖と祝福を与えています。

風土記的な世界観は、伊勢と同じくおそらくは8〜9世紀には完全に固まっていただろうと思いますので、中世以前のところはわかります。そしてそこから室町時代まで飛んでしまうのです。境界に祀られる「荒神」を自らの芸能の祖としたのは能の大成者である世阿弥です。「荒神」は神仏習合的な環境のなかで、鬼であるとともに翁であると捉え直されます。しかも世阿弥はその「荒神」の起源を朝鮮半島に出自を持つ秦氏とし、さらにその秦氏の祖である秦河勝(死後に「荒神」となります)を秦の始皇帝の生まれ変わりとしています。柳田が「山人」を見出した宮崎県の椎葉、岩手県の遠野には神楽が伝わり、その神楽の伝統は、折口が「マレビト」を見出した愛知県と長野県と静岡県の境界で行われている仮面祭祀(「花祭り」と「雪祭り」)にも共有されています。それらの祭祀の中心にはやはり「荒神」が位置づけられています。しかし、当然のことながらそれらの神楽の起源は、文献的には室町時代、世阿弥の時代にまでしか遡れません。古代と中世は断絶しながらも、たとえば「荒神」によって一つにつながり合っています。民俗学は、そうした古代と中世の断絶と連続、新しい要素のなかに持続している古い要素を見出す学としてかたちになったのだと思います。

- 安藤氏

井上──お宮をつくるときに由緒がほしくなり、風土記にこんなことが書いてあったということで利用した。リバイバルとかルネサンスが日本では室町期にもあったということですね。やはり西洋史との並行現象が見られます。

安藤──まさにそうです。伊勢も同様ですが、古代に遡る際にその視点を持っていなければなりません。井上さんは『伊勢神宮』のなかで、非常に印象的に茶室の話を書かれています。茶道は室町時代に、それまでのさまざまな芸能を集約するかたちで成立し、しかもその本質を抽象化し、単純化した。その茶室を造り上げる技術が伊勢にも応用されている。柳田と折口の民俗学の一つの主題となった祝祭にも同様のことが言えます。室町時代、それまでのさまざまな芸能を集約するかたちで能が可能になった。その能は、おそらくは古代から伝わる仮面祭祀を引き継ぎ、その本質を抽象化し、単純化した。同時に、民俗学では、その時代が文献的に追っていける限界になっている。始原ではなくてリバイバルにしてルネサンス、つまり始原の反復を通してしか、真の姿をつかまえることができない。

井上──伊勢は鎌倉時代に外宮の神主たちが、復古とは言わないまでも、いろいろな物語をでっちあげていきますが、それがようやく18世紀に覆されます。ですから、室町時代だけではなく、いろいろな時代に物語づくりがあったと思います。

安藤──確かにそうですね。ここまで述べてきた、柳田や折口を惹きつけた祝祭、仮面祭祀にはいずれも修験道の色濃い影響があることが指摘されています。修験道は、いわば日本的なシャーマニズムの発展形態です。シャーマニズムというと太古や未開といったイメージがまとわりついていますが、少なくともこの列島の場合には、シャーマニズム的な仮面祭祀にさまざまな要素が取り込まれ、太古や未開がそのまま中世あるいは近世まで成熟してきた。その過程で、やはりさまざまな物語つくりがあった。そう考えることも可能でしょう。しかし、それらを貫くのは、伊勢の起源譚にも色濃く残されている、憑依によって荒ぶる境界の神という主題です。

青井──その話は後でも出てきそうですね。神話や風土記を読むにも、儀礼や神様のカテゴリーがあって、それによって系統を読み解くような学問的なリテラシーがありますね。建築の場合、たとえば掘って出てきた穴から放射状の垂木だとか中央の四本柱が推測でき、そこから一定のパタン的理解によって、構法的な論理をふまえて竪穴住居が復元されたりするわけです。

一方の高床の系統は、一概には言えないのですが大局的には南方系とされますね。こちらも一定の宇宙論や儀式と結びついた濃密な意味が与えられている。たとえば中国(雲南石寨山)の前漢の貯貝器は有名です。舟あるいは鞍型の屋根があり、これも東南アジアでは様々な意味を持つ形態ですが、この貯貝器の高床建物の前には死体を並べたところに人が群がって儀式をやっている様子が表現されてもいて、高床建物には共同体の秩序に関わる重要な意味があったことがうかがえる。東南アジアのボルネオには、水の神(水蛇)「ナガ」が支える高床建物のイメージが伝えられ、その上には鳥がいて、やはりコスモロジーが貼りつく。

日本では、縄文的なもの、「穴」=竪穴は北方の系統であり、一方で、「樔」=高床式は弥生時代に米と一緒に南方から入ってくると一般的には言われています。常陸国風土記には、高床を持つヤマト王権側が、地方の「穴」に住む者たちを計略で陥れて殺していくことが描かれています。彼らが外にいる隙をねらって穴の下にイバラを入れておき、追いつめると穴に逃げ込む習性を利用して彼らを殺す、というんですね(笑)。

竪穴と高床をめぐる、支配/被支配の階層性・二重性、あるいは中央/地方構造がこうして示唆される。

- 青井氏

井上──古代史家に聞いたのですが、やや卑怯な手段を使って相手を陥れることこそが本来の大和魂だと(笑)。

安藤──考古学で、縄文をどう定義するのかは非常に難しい問題です。縄文は、時代的には「新石器」に位置づけられますが、「新石器」を定義づける大規模な水田稲作農耕は採用しなかったと考えられている。もちろん栽培はありましたし、階級も分化していたと思われます。しかし中央集権的な権力は、おそらくその社会には存在していなかった。それに比して、弥生の定義はどうなるのか。おそらく大規模な水田稲作農耕と権力だと思われます。もちろんその細部は、今では揺らいできていますし、ここでは非常に単純化して述べています。

縄文は1万年という持続のなかで、いくらでも水田稲作農耕を採用できる機会があったのに、そうしなかった。かつて高砂族と呼ばれていた台湾の原住民の人たちやアイヌの人たちも水田稲作農耕が可能なのにそうせず、焼畑と狩猟採集を選んだ。アイヌの人たちからさらに北、アラスカやカナダ、そしてカリフォルニアにいたる先住民、かつてインディアンと呼ばれていた人たちもそうであった。そうした狩猟採集民たちの社会をモデルとして縄文が定義づけられ、さらにマーシャル・サーリンズの「始原の豊かな社会」やピエール・クラストルの「国家に抗する社会」といった狩猟採集民論が生まれ出るに至ります。大正期の民俗学と民族学はいまだに一つのものであり、南方、つまり八重山諸島から台湾にかけて稲作の起源と国家の起源を探ろうとしていました。やがて柳田の一国民俗学の主張とともに、民俗学が稲作と国家の起源を、民族学が稲作以前と国家以前の共同体を探究するようになった。

柳田と折口が探ろうとした列島の固有信仰も弥生的なものか縄文的なものかでまったくイメージが変わってしまいます。伊勢に縄文と弥生のどちらを見るのかという問題ですが、高床式倉庫なので、弥生的なものだと思いますが、辺境の地であることや、あの森は本当に弥生的なのかと。伊勢も出雲も中央から切り離された辺境です。しかも、そこは憑依が可能になる時空です。

青井──伊勢の森は杉ですから、人が施業しないと維持できないはずで、あれがどの程度変わらないものかも難しい問題のような気がします。

井上──私は最近の考古学に対しては嫌な印象を抱いています。弥生の神殿や縄文の神殿を立ち上げるのは論外ですし、それを喜ぶ自治体に愛想を売っているだけだとすら思います。ただ、基本的には伊勢に弥生的な背景はあると思いますが、お社を組み立てるといういとなみじたいは、近代的というか、当時のモダニズムにねざしていると考える方がいいと思います。アニミスティックな信仰から切り離せない部分もあるのですが、切り離すよう努めたときにお社の組み立てが出てきたと思います。

安藤──おっしゃる通りです。神社を造りはじめるといった段階で、縄文や弥生といった、いわゆる歴史以前の社会から完全に切り離されるのでしょうね。神社の起源も、文献的に追っていくのはきわめて難しい。われわれが理解できる固有信仰は、少なくとも自然のなかから屹立している「もの」、巨大な石や岩、さらには深い山、滝、大洋に突き出した岬だけです。

井上──信仰の起源の年代は特定できないと思いますし、信仰の変化もきちんとは辿れないと思います。ただ、私はお社を考えるようになった、建築を構えるようになったことは、相当大きいことだと考えています。建築畑出身のイデオロギーに毒されているかもしれませんが(笑)。

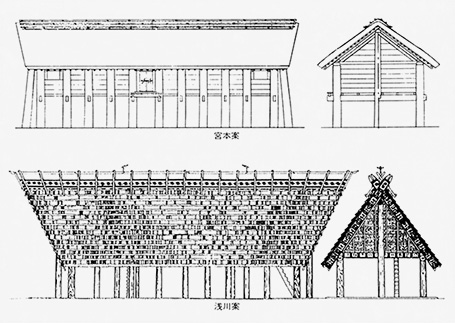

青井──後で出てくる丸山茂さんの議論と重なりますが、その前に、弥生時代の池上・曽根遺跡を見ておきたいと思います。井上さんの『伊勢神宮』でも大きなトピックのひとつですし。この遺跡の大型建物の復元案には、宮本長二郎さんと浅川滋男さんによるきわめて異質な二案があります。

高床の場合は、竪穴と違い、直径数十センチといった大きな柱穴が整然と出るわけですが、まれに独立の棟持柱が妻壁より外側に見つかることもあって、これが伊勢神宮を連想させるわけですが、池上曽根の大型建物もこの棟持柱がある。宮本さんはまさに伊勢神宮をピンホールにして、それ以前を復元するということを各地でやられていて、池上・曽根でも同様です。棟持柱のある高床建物を伊勢風に復元する設計は、宮本さんでなくても半ば当然の流儀みたいに反復されている。

それに対して、浅川さんは独特の東南アジア的なデザインを対置した。この設計では、伊勢のような壁をつくらず、三角形の小屋裏だけを室内とするいわゆる屋根倉の形式が採用され、柱列の上にいきなりとんでもなく巨大な屋根が載るために強烈な造形になっている。先ほどナーガ(水蛇)と鳥の話をしましたが、この巨大な屋根の棟には鳥の彫刻が二羽ついていますね。この大型建物について、井上さんは復元設計のプロセス、根拠、そして危うい部分についても丁寧に解剖されていますが、やはり伊勢神宮風復元一辺倒の風潮に対してこの案を投じたということの意味は私も非常に大きいと思います。

- 池上・曽根遺跡の棟持柱付き高床建物復元案(上=宮本長二郎案/下=浅川滋男案)

井上──私は浅川さんの復元案がしめすとおりだったとは思っていませんが、業界にショックを与えただけで評価に値すると思っています。

安藤──井上さんも書かれていますが、ひょっとしたら高床式ではなかった可能性もありますね。

井上──吹きさらしの集会場だった可能性もあります。

安藤──沖縄本島北部の聖地は、地面から柱が立って屋根を支えているだけです。人々が集まる場所なので、逆に高床だと不自然なのです。村々の信仰の中心地に人々が気軽に集えないのは不便ですよね。床が本当に必要だったのか、高床式で考える必要があったのかどうか。

井上──浅川さんの案には地元の市長の要望などもくみいれていると思いますね。

青井──そうですね。一般の建築設計プロジェクトと同じように、いろいろな条件とストラグルしてこうなったということでしょうね。

安藤──先ほども述べた沖縄本島北部の神を招く祝祭ですと、聖地の中心の何もなかった場所に、祝祭の前日から当日にかけて、樹木と植物の葉で立派な舞台、自然の社が作られます。非常に印象的です。神を招く舞台を作ることが祝祭の重要な構成要素です。固定した建物ばかりを考えすぎると、祝祭、つまり固有信仰の最も本質的な部分を見逃してしまう可能性も大きいと思います。建物がなくとも、ある場所を装うことによって、特別な空間が開かれてくることがあります。無理に頑丈な建物をつくらなくても。

井上──そういう意味で私の持論ですが、弥生や古墳時代を考えるときに、伊勢神宮に引きずられ過ぎていると思います。たまたま柱の棟持柱高床建物のならび方がよく似ているから、伊勢神宮のような信仰があっただろうという話には、なじめません。こまった学説です。

安藤──『伊勢神宮』のサブタイトルは「魅惑の日本建築」ですが、要するに「呪縛」ですよね(笑)。

井上──大きな声では言えませんが、版元の営業戦略も関わっています。

青井──それも現実とのストラグルですね(笑)。

安藤──沖縄の事例をそのまま敷衍するのは危険ですが、やはり列島の聖地には床のある建物は必要ないのかもしれません。

井上──インドネシアの集会場も屋根を架けているだけで床は張っていません。

青井──可動式の露台でもいいでしょうし、色々なことが考えられるとは思います。ただ、この浅川案の意義はいくら強調してもしすぎることはないですね。この復元案によって、「神社」として形式化されることのインパクトを考える余地も出てくるのですが、宮本さん流のやり方ではこれが封じられてしまいます。ただ一方で、棟持柱を持つ柱配置の似たものが各地で出ている以上、伊勢神宮などの「神社」もやはり先史時代から何かを引きずっているとみなさなければならない。

井上──建物の形は、引きずっていますね。形はね。だから、こんなに古いものをなぜ伊勢神宮は引きずって再編したのかということが問われるべきですね。8世紀は中国からの文物が届き、中国風の建物が並び出している頃ですが、わざわざ伊勢の奥の方にこういった古めかしいものをこしらえたということです。

安藤──そうすると古墳時代の建築、古墳はどういう位置づけになりますか。

井上──弥生の倭国大乱でいろんな集落が戦争をしているわけで、集落には防御壁や環濠が取り巻いています。ところが弥生の終わり頃にはそれらがなくなり、均等に並んでいた集落の中にひとつだけ大きな館が出てきています。そして、新たな防御壁が、こんどはその館を囲むようになります。そうなると偉そうな奴が出てきたということがわかります。ただ、その偉そうな奴もこの土地は自分のものだと公式的に行政レベルで登録することはできないので、大きな建物をこしらえて、ヤクザの縄張り宣言のようなことをしたのだと思います。あるいは、古墳をね。大乱のときに戦っていた戦闘要員を、こんどは土木に動員することができました。それが、墳墓の巨大化につながった時期だと思います。

古墳はいわゆる建物ではなく、権力を誇示するものだと思います。よく似ているのは、戦国時代がおさまり出す頃に、織田信長や各地の領主が天守閣をこしらえることです。日本史において、弥生の争乱から古墳にいたる時期と、戦国乱世から天守閣がいとなまれる安土桃山時代に至る時期は非常に並行的だと思います。だから応仁の乱で歴史をふたつにわけていいと思いますね。

青井──確かに戦国城下から近世城下町に至る流れとよく似ていますね。

井上──弥生から古墳へといたる歴史の繰り返しです。天守閣は安土桃山時代の古墳であり、前方後円墳は弥生の天守閣なのです。

青井──先ほどの浅川さんの復元案に関係しますが、高床式の建物を描いた絵画土器が、とくに唐子・鍵遺跡からたくさん出土しています。先ほどお話した中国の貯貝器にもよく似ています。私も博物館で見てきましたが、ほとんどは壁が描かれておらず、柱にいきなり屋根が載っているような描き方ですね。

井上──床があったかどうかはわからないんですね。

- 池上・曽根遺跡の棟持柱付き高床建物(復元設計=浅川滋男、竣工1999)

撮影=青井哲人

伊勢・出雲信仰の起源と神話

- 黒田龍二『纒向から伊勢・出雲へ』

(学生社、2012)

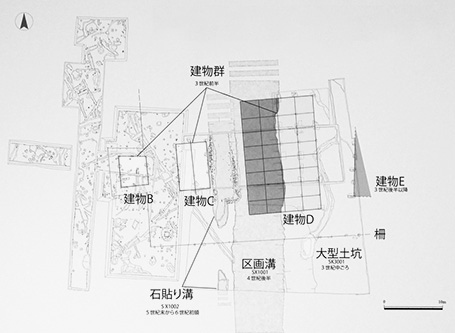

青井──次に、古墳時代の遺跡で注目しておきたいのが纒向遺跡です。ヤマト王権初期の宮殿と目される建物群が2009年頃から発掘されていて、黒田龍二さんが『纒向から伊勢・出雲へ』(学生社、2012)で復元設計案★1を提示しつつ、自説を展開しておられます。件の建物群は、東を正面とする東西軸線上に数棟が並んでいて、建物Dが内裏の紫宸殿に相当するような宮殿、その背後にある建物Cが棟持柱付きの高床建物で神殿ではないかと言われています。黒田さんが主張されているのは、これらを初期ヤマト王権の宮殿群と見立て、『日本書紀』の祟神記と垂仁記に忠実に解釈するならば、伊勢神宮と出雲大社の原型が一緒に出てきたことになる、ということです。棟持柱付の高床建物(建物C)は、天照大御神と倭大国魂神(やまとのおおくにたまのかみ)の神鏡を祀った建物であり、そのそばで寝ている天皇は強烈な神威に耐えられずにこれらの神々を宮殿から追い出していくわけですが、天照大御神は紆余曲折あって伊勢へ遷される。そして、殿内祭祀を行っていたとみられる宮殿らしき建物(建物D)建物は、そのコンセプトが出雲の国譲りにおいてオオクニヌシへの朝廷からの贈与というかたちで出雲へ与えられ、彼の地の土着の建築文化に接ぎ木されて出雲大社ができる。出雲は殿内祭祀型の大型本殿であることが特徴で、この仮説では、プログラムやコンセプトの贈与という点が面白いと思いました。

論証の詳細に触れる余裕はありませんが、もしこれが相当の蓋然性を持つならば、日本建築史の大幅な書き換えを迫る画期的な説です。井上さんいかがですか。

井上──まあ、伊勢と出雲から王宮を復元しようということですね。そのために一番いい話を日本書紀などから見繕ったような気がします。

- 纒向遺跡:建物遺構の配置図

青井──やはりそう見ますか。

安藤──もうひとつ悩ましいのは、すぐ背後の南東側に三輪山があり、大神神社(三輪神社)がどんと構えていますよね。大神神社は、これまたあらゆるところで言及されていますが、山そのもの、あるいは山の頂上に据えられた神磐が信仰の対象です。ですので、山と岩々が最初なのか、神殿が最初なのかという、疑問がここでもまた提出されることになります。ヤマトのど真ん中の三輪山に出雲系の神が据えられ、その手前に纏向があるというのは一体どういうことなのかと。

井上──元々、このあたりを出雲勢力がおさめていたという可能性もあります。とにかく建築として何か復元しようとするときに見本がほしいわけで、そのときに伊勢と出雲を手本にしたということです。もし本当に日本書紀の筋書きを信じるならば、垂仁天皇が纏向で都を営んだ話が書かれているわけですから、これは垂仁の王宮だとはっきり言ってほしいですね。卑弥呼の館かもしれない、という説には身を張ってでも抵抗してほしいと思います。

安藤──祟神記と垂仁記にあらわれる天照大御神の描写を再検討する必要もあると思います。伊勢には天照大御神が祀られていて、その天照御大神は天皇家の祖神であると単純に考えてしまいがちですが、伊勢起源譚は日本書紀にしか残されていません。逆に出雲遍歴譚は古事記にしか残されていません。そして日本書紀の伊勢起源譚に顕れる天照御大神の姿は異様です。日本書紀を読む限り、天照御大神は強烈な力を持った憑依神です。まず天皇に取り憑いて、天皇を身の危険にさらす。崇神は自らの娘に天照御大神を憑依し直させます。さらに垂仁も娘に憑依し直させ、都から追放してしまう。つまり身近にいると、王権の秩序が崩壊してしまいかねない力を解放してしまう神なのです。先ほど述べた「荒神」の強力なものです。父であり男である天皇を死に至らしめる可能性を持ち、娘であり女である姫(斎宮)にしかその憑依が堪えられないような荒ぶる神なのです。権力を構築しますが、その権力を破壊してしまう神でもある。だから都という中心を追い出し、周縁の境界の地に鎮座させるしかない。伊勢は、常世(他界にして異界)から波が寄せる地だと記されています。

井上──想像ではありますが、国をこしらえて王宮を営むときに、大いに役に立ったシャーマンが、いざ国ができると邪魔になったとも考えられます。

青井──溝口陸子さんの『アマテラスの誕生』によれば、4世紀までは地方豪族勢力の多神教的世界があり、日本は多様な荒ぶる神たちで象徴されるような世界だった。それらを束ねる神としてオオナムチ、すなわちオオクニヌシがあり、その上に究極的な祖先神としてのスサノオがいるといった世界観です。アマテラスもそうした世界のなかの自然神のひとりに過ぎなかった。ところが、東アジアの政治的・軍事的情勢の変化から5世紀頭に朝鮮との関係が緊密になり、北方ユーラシア系の政治宗教文化の影響をもろにかぶる。ここでタカミムスビをはじめとするムスビ系の神々が導入され、タカミムスビは5〜7世紀において皇祖神として位置づけられていた。この神は非常に垂直性が強い宇宙観をベースにもち、要するに天孫降臨型、天が自らの子どもとして差し遣わしたものがオオキミ(天皇)であることを保証する型の神だった。朝鮮にも、北方のツングース系にも同様の神が見られるそうです。このムスビ系の神が導入されたときに、元々のオオナムチ系の神々がタカミムスビに主権を委譲するというのが国譲りです。ところが律令体制が構築されるなかでタカミムスビは徐々に消え、かわって土着系のアマテラスが皇祖神の座に就き、これにあわせて、7世紀を通じて書かれてきた諸地方の神話世界が律令制的に統合されるというのが溝口さんのシナリオです。これが学界でどのような位置づけになるのか分かりませんが、ダイナミックで面白いと思いました。

安藤──朝鮮から北方のツングース系に共有されている天の神というヴィジョンは、実はヨーロッパの宗教学に由来します。「原始一神観」や「至上神」という問題です。ミルチャ・エリアーデもシャーマニズムの根源に「至上神」(天神)を位置づけています。この「至上神」が日本神話では何にあたるのかと考えたとき、古事記の冒頭に出現する「産霊(むすび)」があらためて見出されたのです。溝口さんの論の基盤になっているのは、大正末から昭和のはじめに日本でも論じられた「至上神」の問題、柳田が主宰した雑誌『民族』に集った若き民族学者や社会学者によって検討が加えられ、磨き上げられてきた問題です。その中心には折口信夫がいましたが、「産霊」に最初に注目したのは、なによりも本居宣長です。「産霊」の神は古事記の冒頭にしか登場しません。日本書紀には、最初に陰陽があり、それが交じり合って、国之常立神(くにのとこたちのかみ)という人格神が登場してきます。日本書紀はそれ以外にも、さまざまな天地創造のヴァリアントを併録していきます。古事記が天地創造の根源に据える天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ)、タカミムスビ、カミムスビといういわゆる造化三神は、日本書紀では傍系になり、本文中でも産霊の神はほとんど出てきません。産霊の神は、ただ古事記だけで活躍します。本居宣長や平田篤胤は宇宙の生成原理をあらわす神として産霊を発見したのです。それを大正から昭和にかけて折口信夫が引き継いだ。

井上──篤胤は三位一体論を言っていますが、あれはキリスト教のパクリだと思います。漢籍の天主教書籍がネタ元なんじゃあないかな。

安藤──宣長や篤胤、さらに折口信夫は、「産霊」の神を中核として、どうも神道を一神教化しようとしていたと思われます。宣長については確証がありませんが、篤胤と折口がキリスト教の教義に深い理解を持っていたことは実証されています。だからこそ、18世紀の国学によって古事記が発見されたとも言えるでしょう。キリスト教の聖書のように、根源的な神からの世界創造を描き出しているのは日本書紀ではなく、古事記の方だったからです。宣長以前、列島の正史として読まれてきたのは日本書紀のみです。古事記の写本で今のところ確認されている最古のものは真福寺本で、南北朝期までしか遡れません。ですので、古事記が本当に712年につくられたかどうか誰もわからないのです。それを証明しているのは古事記自体に付された序しかないのです。

井上──一部には偽書説を唱える人もいますね。

安藤──上代特殊仮名遣いが古事記に完全に再現されているので、大変古い文献であることに間違いはないというのが一つの重要な根拠です。しかし、逆に言うと、それだけしか根拠がありません。日本書紀から始まる六国史にも古事記に関する記事は一つも出てきません。いずれにせよ、古事記の冒頭に登場する「産霊」に最初に注目したのが宣長であり、篤胤を経て折口にまで引き継がれた。その折口の古代学の体系を学んだのが、雑誌『民族』の実質的な編集者であった岡正雄です。岡正雄のサゼスチョンを受け、自らが実際にフィールドワークをしている北方遊牧民の世界に「産霊」的な神を見出したのが江上波夫です。岡正雄と江上波夫によって、いわゆる騎馬民族征服王朝説の理論的な基盤が形づくられます。溝口さんの著書でも岡正雄の考察が参照されています。

井上──西北研究所で仕事をしてきた人たちですよね。

安藤──溝口さんがおっしゃっている意味での「産霊」の理解が完成したのは西北研究所においてでしょう。しかし、その直接の起源は、宣長と篤胤の営為を引き継いで大正末期に自らの古代学の体系を築き上げようとしていた折口信夫にあります。折口を介して、宣長の古事記読解にあらたな光があてられたと言っても良いかも知れません。

井上──漢意(からごころ)を退けたはずの宣長が、実はモンゴル経由の信仰をありがたがっていたと言われたら辛いでしょうね。

安藤──なぜ宣長があれだけ古事記を熱心に読み込んだかと言えば、人格神のアマテラス以前に神々の発生を司る根源的な神の姿がそこに描き出されていたからだろうと思います。まさに起源の探求です。その起源の探究にぴったりだったのが古事記だったのです。

井上──本居宣長の文章は、極力漢語を使わないようにしていますね。古事記をそういう根源的なものとして見たということですね。

安藤──そうだと思います。古代を再解釈していく方法自体、その歴史性を問わない限り、すでになにものかの反復である可能性があります。折口は宣長を反復しており、岡正雄は折口を反復している。タカミムスビからアマテラスへの交代という視点は、いわゆる北方ユーラシア系の騎馬民族征服王朝説を唱えた人たちが依拠した枠組みです。

井上──漢意を退けるというのは、要するに黄河流域以外のアジアと連帯するということなのかもしれません。

安藤──篤胤になると蝦夷事情も深く知っていて、ロシア語も独習しています。実は、近代日本のシャーマニズム研究も、そのあたりまでカバーしないともはや成り立たないのかもしれません。宣長の周辺にも北方や南方の情報はかなり入ってきていたと思います。日本書紀であれば陰陽の原理から国之常立神という人格神が現れますから、これは神典としてはふさわしくないと考えられました。しかも陰陽の原理は、明らかに道教的なものです。古事記にはアメノミナカヌシ、タカノムスビ、カミムスビという非人格的で、古神道としても、またキリスト教の教義に対しても、神学的な原理として充分に対応できる造化三神が出てきます。溝口さんがなされているムスビの神の展開は、広い意味での宣長以降の神学の体系を古代史に当てはめていくものです。それを民族学的に分解していくと、タカミムスビは北方ユーラシア系で、アマテラスは伊勢の地主神という形になっていくのだと思います。もちろん議論はより精緻になり、より創造的な視点も多数附加されていることは、ここであえて言うまでもありませんが......。出雲国風土記には、タカミムスビは出てきませんが、カミムスビは出てきます。産霊の神は日本書紀的なシステムとは異なり、出雲系のシステムに近いと言えますが、どちらが先行か後行かまでは実証できないでしょう。

青井──溝口さんのシナリオが面白いと思ったのは、土着系(オオヌナムチ系)の世界に、外側から別の原理(ムスビ系)が入ることによりいったん二重化され、世界が階層的に組み立て直されるのだけれども、その階層を吊り下げる役割を与えられた外部原理が次には排除され、再び土着系から選ばれたもの(アマテラス)が普遍性・超越性を与えられて浮上する、といったダイナミズムです。先程、井上さんから体制の構築に貢献したシャーマンがあとで邪魔になって排除されるという話がありましたが、祀る神々によって象徴される擬制同族的な社会構造を前提にすれば、いま言ったダイナミクスは、社会のダイナミクスを象徴的に物語ったものだということになる。これが適切なシナリオかどうかは私には判断できませんが、仮にそういった歴史過程を想定すると、もともと宇宙論的・儀礼的な象徴体系の内にあった建物の形態と意味も変更を受けないはずがないわけで、それを探求するのは面白い課題に違いないと思います。

★1──纒向デジタルミュージアム URL=http://makimuku.jp/makimuku3.html

神社建築の成立

青井──では、いよいよ丸山茂『神社建築試論』(中央公論美術出版、2001)に話題を移しましょう。丸山さんは1970年代から研究を始めておられます。

井上──伊東忠太研究から始められていますね。

青井──伊東忠太から始めたのは、近代における「国家と建築」という大きなテーマを掲げたとき、いわゆる国家神道を避けるわけにはいかないと考え、神社建築史の開拓者であり国家的な創建神社の設計者でもある忠太に白羽の矢が立ったのだと思いますが、しかし、近代の国家神道は古代からの分厚い反復構造の上にあるのだから、古代を無視した議論はきっとどこかで足下をすくわれる、そういう怖れのようなものを丸山さんは抱かれたのではないかと想像します。歴史的な反復構造の上っ面としての近代ではなく、古代に遡り、首根っこの天武期を捕まえよう、ということだろうと思います。

従来の神社建築史では、日本固有の自然崇拝が古代に次第に建築を持つようになり、その後はほとんど不変なのだ、という非歴史的な考え方が踏襲されてきましたが、丸山さんの立場は、歴史上「神社」と規定されたものの変遷に即した歴史の再構築がまず必要だというものです。つまり、施設=制度としての「神社」を無批判にそれ以前に遡らせることは慎むべきであり、まずは律令制の論理に即した解明が必要だと。実際には、緻密な議論と大胆な仮説とを織り交ぜたような書き方がされていて、スリリングです。

今日は、一般向けの通史であり教科書である『日本建築様式史』(増補新装版、美術出版社、2010)の中で、丸山さんが担当された古代から中世までの神社建築に関する章のシナリオを紹介します。

まず、古墳時代の地方豪族の祭殿は高床式で棟持柱を持ったもので、そこでは憑依系の神との交霊が儀礼として行われており、伊勢もその一例であったろう。7世紀半までには、いくつかの神社が創建されてくる。文献的にある程度確証が持てるのは鹿島神宮、熊野大社、出雲大社(杵築大社)などです。ほかに、住吉三神、宗像三神が同じ頃に鎮座した可能性が比較的高い。これらの多くは軍事的な守護神の性格を持ち、要するに在地の首長クラスが自分たちを英雄神的に表象して祀ったものだろう。また当時すでに、仏教や道教などの外来の神も祀られていて、祖廟もあちこちで建設されていたはずだ。その後、天武天皇が地方豪族の祭祀権を収奪して天皇に集約し、それが大嘗宮や神嘉殿(新嘗)に継承されていく。

一方で天武は、地方の有力社を官社化します。社格を与え、神官を任命し、幣帛を共進し、建築的には一間四方くらいの単純な社殿を国費で配った。伊勢は、その時初めて官社制の頂点の神社として、つまり国家的なインスティチューション(施設=制度)となった。そしてそのときに、憑依神的な交霊から、人による神への奉仕へと、祭祀の意味も変更される。

官社としての地位を与えられたもののうち、8世紀後半の神祇制度改革のとき、社殿形式を改めてそれぞれ固有形式を創出したものがある。たとえば賀茂社も、天皇家の崇敬が篤く、資金を提供され、独自の形式に改めた可能性が高い。それ以外の比較的崇敬の薄かったところは、官社制で配布された一間四方の簡単な社殿に庇を付け、流造の祖型を生んだ。これが標準形式的なものとなり、いまでも圧倒的に数が多いというように考えられる。

官社制から漏れたさまざまな憑依神系のものは、山岳宗教や本地垂迹系の施設として現れてきます。天武が「神社」という制度を定めたことは、こうした神々も「神社」として姿を現すことができるようになったという点で意義深い。彼らは仏教や道教と結びついており、高い神威・崇敬を集め、礼拝や祭儀の空間を拡張したり、廻廊を用いたりして、多様な複合形式を生み出していく。本殿と拝殿を統合してしまう八坂神社などは中世以降の仏堂と区別がつかないですね。

- 屋形紋錦被(やかたもんのにしきのふすま)(遷宮の

さいに神体をつつむ布のこと)に描かれた家屋紋。

丸山は、伊勢神宮の7世紀創建時の神殿の建築形式は

この図に「きわめて近しい」形式だったのではないか

と推測する。

丸山茂『神社建築史論:古代王権と祭祀』

(中央公論美術出版、2001)

ちなみに、7世紀創建の伊勢神宮は、基壇の上に立ち、屋根に鴟尾の載るような、中国の廟堂風の建物であり、それが後に棟持柱付き高床建物に変更される、という大胆な仮説を丸山さんは打ち出しておられます。建築史家・福山敏男以来の、7世紀創建からほぼ現在の社殿の形式であったという長らく踏襲されてきた考え方を根底から覆すもので、たいへん衝撃的だったわけですが、『日本建築様式史』ではそれには触れていません。

ともかく、以上が丸山さんのシナリオです。つまり天武による制度化という大きな切断があり、それが他の要因との間に生み出したダイナミズムによって神社史が描き直される。わたしたちが習った神社建築史は本殿形式の分類表みたいなものでしたが、それはこうしたプロセスを経たダイナミックな変遷を、時間を捨象してスタティックな分類表にしたものだとみなせる。つまり、相当に複雑な歴史過程の産物を、脱色して形式分類にしたもので、わたしたちはその歴史過程を回復しなければならないわけです。クリアな議論ですね。

- 伊勢神宮[外宮]

国会図書館ウェブサイト「写真の中の明治・大正伊勢神宮」より転載

井上──確かに理路整然としていると思います。わからないことなので何とも話しにくいのですが、やはり地方豪族の祭殿の話が疑問で、もしそんなのがあったのであれば、風土記や日本書紀に何らかの痕跡があるだろうと思いますが、何もありません。風土記や日本書紀はせいぜい7世紀までしかたどれませんので、古墳時代前半にこういった祭殿があった可能性もありえます。しかし、7世紀はやはり岩や山や滝が神だった時代で、社殿などありません。

伊勢に先行する祭殿説を信じれば、宗教問題は古墳時代後半になって衰えたと考えざるを得ません。かつては祭殿があったのですが、7〜8世紀にアニミズムになる、つまり、弥生時代は失われた宗教文明を持っていた。マヤ・アステカ文明のように考えなければならなくなります(笑)。私はどうしても進化論的な考え方に捕らわれています。弥生時代の巨大神殿説や、地方豪族が古墳地代に祭殿を営んでいるという議論は事実上それらの時代をマヤ・アステック並みだと言っているわけです。そこに納得しきれないので、説得してほしいところです。

安藤──神社が権力によって組織されたということは、それに対して抗う勢力があったはずです。熊野の神倉神社は完全に岩ですし、那智は滝です。三輪山も建物を持っていません。建物を持たない勢力があるということは、やはり建築は強要されたものではないかと思います。

井上──ただ、ベトナムやタイの山岳部に行くと小さい祠があります。あれは家族や小さな地域が営むお社だと思います。つまり、国家が一間四方の社殿を配らなくても成り立つわけです。

安藤──それを神社と呼ぶことは可能なのでしょうか。

井上──やっていることを見れば小さな神社です。それに国家が関わると大規模なものになると思いますが、東南アジアの山岳部では国家が関わらなかったので、小さな祠止まりだったわけです。私は、小さい祠に国家が関わったおかげで神社が成立するという福山敏男の図式で良いと思っています。

青井──東南アジアの大陸部に限った話でしょうか。

井上──インドネシアにも小さい祠がありますが、そこの信仰については自信がありません。

青井──東南アジアでも、中国やインドの影響が大いに考えられます。元々ある種の宗教や制度的なものの末端が山岳部にも入ってくるという可能性はないでしょうか。

井上──岩田慶治先生の民族調査に全面的に依拠しています。要するに小さな祠は制度的なものによって撲滅される対象です。ただ、あまりにちっぽけだったので、わざわざ根絶やしにされなかったのだと思います。

安藤──建物か場所かという問題もあると思います。伊勢や出雲は地の果て、大地と海の境界にあります。決して人が集まりやすい場所ではありません。伊勢も出雲も、現在でも訪れるのに不便な場所です。鹿島も岬のように突き出ているところですし、熊野も森の奥です。有名な寺社であればあるほど、島が無数に連なっていく列島という独特な地形を見事に利用した特異な場所に建てられています。

井上──想像をたくましくするならば、岬のどこかに小さな祠があったのかもしれませんが、お社については懐疑的です。やはり大きくなっていったのは仏教の影響だと私は思います。その後からお国が関わることで立派になっていったことはあると思いますが。

安藤──弥生時代の建物や古墳は、地面の跡や土器の絵でしかわかりませんので、倉なのか祭殿なのかは誰も判断できません。

井上──お宮が街なかに出るようになったのはかなり後の時代になってからです。

安藤──やはり伊勢や出雲が、なぜあのような辺境にあるのかを考える必要があります。

井上──中国風に抗い、それに歯向かうかのように古風な日本風を、伊勢が打ち出したというよくある議論に私は懐疑的です。本当に戦う気があるなら、なぜそんな山奥に置くのかと。伊勢へ派遣する斎宮たちは中国風におくられているわけです。古い倭風を、朝廷は隠しておきたいと考えていたのだと思います。今、天皇家はほとんど洋服、洋風のスタイルで表に出ていますが、おそらく千代田城(皇居)の奥の方では、こっそり昔からのしきたりに則ったことをやっているのではないでしょうか。

青井──いずれにせよ古代の律令制確立から中世までは丸山さんのシナリオでかなりクリアになってきますね。それ以前についてはいまも議論があったように留保がつきますし、祭殿云々のところは、教科書としての前後関係もあるでしょうし、丸山さんとしても宮本さんや考古学の一般的な説とすり合わせたところがあるのかもしれません。

伊東忠太と角南隆の神社建築

青井──18世紀に伊勢が学問的に語られ始めたというところから、井上さんの本は始まっています。19世紀もその線上にあり、伊東忠太が初めて「日本神社建築」の話をするのは1900年です。

井上──私は伊東忠太を結局江戸時代の価値観をからぬけられない人で、明治に新しい図式をつくった人というよりは1710年以降のパラダイムを生きた最後の人だと見ています。江戸時代の一握りの大工しか信じていなかった話を国民的に振りまいた人ですから。

青井──私も忠太を18〜19世紀のパラダイムに位置づける見方には賛成です。

安藤──柳田や折口も同じく江戸期の教養を引きずりながら、それを近代的に再構築した人です。伊東忠太は、伊勢神宮に根源的な形を見出そうとした人であり、青井さんの『植民地神社と帝国日本』(吉川弘文館、2005)の中でも、朝鮮の神社のコーディネーターというか、設計者の役割を果たしていますよね。同時に、近代仏教建築としても築地本願寺を設計しています。日本的な仏教の起源を求めて満州やモンゴルにも足を運んでいます。柳田や折口とは異なっていますが、やはり、神仏習合というかたちで展開された列島の固有信仰の起源を、建築という観点から探究していったと思われます。世界との比較の中で固有のものを見出そうとした。

井上──伊東忠太のことを強引に捉えると、視野はユーラシア全体に広がっていきますが、その広がりを、何ほどかうしろめたく感じ、心のどこかに歯止め、楔のような意味で自閉的な日本神社史に傾いていたのだと思います。

青井──18世紀から19世紀に蓄積されてきた知識を、おそらくその思考様式がまだ生きている時代に、西欧の学問体系を模倣するかたちで再整理したのが伊東忠太だったということになるでしょう。「天地根元造」を起源とする神社建築史ではそれが明瞭ですが、法隆寺研究にもそういった側面があることは否定できません。一方、彼が日本建築史や東洋建築史を一応の近代的な学問体系にまとめ上げるにあたって参照するのが、18〜19世紀のヨーロッパの美学や歴史学ですから、18世紀以降の江戸とヨーロッパに並行関係があるとするとまた複雑な話になりますね(笑)。実際、井上さんもさきほど言われたように、江戸の工匠が考えた「天地根元造」は、ロージェ神父の「原始の小屋 primitive hut」とよく似ている。

いずれにせよ、伊東忠太はヨーロッパまで含めた18〜19世紀的なパラダイムのなかにいて、「この時代のこの国の建物はこういう形である」というひな形を並べて、一方では歴史像を構築し、他方ではそれらを組み合わせることで次の建築表現を生み出していこうとした。博物誌的な欲望と、時空間的な建築地図への欲望があって、さらにその論理のなかに未来の様式もあると考えていた。

ただ、実際に地図を描き始めるとあちこちがつながって、あまりに錯綜した世界地図になってしまうことに、たぶん忠太はどこかで気づいたでしょう。井上さんがおっしゃる通り、それでは東大の建築史研究者としても国家的な神社建築設計者としてもまずいので、どこかで錯綜にかき消されないような「日本」を確保しなくてはいけなかった。特に明治神宮の設計を契機に、開かれた世界観や進化論的な時間意識みたいなものを神社については封じて、不変にして外部と没交渉の「日本」を守るようになります。

安藤──伊東忠太は大谷光瑞とも密接な関係をもちますね。大谷光瑞もちょうど明治の終わりに西本願寺の門主になり、大谷探検隊を組織します。神戸の六甲山に二楽荘というタージ・マハルを模したアジア諸地域の建築の博物館のような異様な別荘をつくります。築地本願寺も、世界の建築を博物誌的に再構築したようなものですが、そこには、常にある種の日本的なものの根源への探究が秘められていたように思えます。大谷探検隊にも、仏教東漸の失われた環(ミッシング・リング)の回復という想いが込められていたはずです。

青井──1900年に最初に「日本神社建築」を発表したときには神社にさほど特殊なイデオロギー的な意味は込めていなかったという気がします。

井上──天地根元宮造説の話なんかは、東大で先生をしていた木子清敬さんから教わったことで、おそらく神社協会で話をしたときに結構うけたのでそのまま持ちネタにしつづけたのではないかと思います。

青井──ヨーロッパの建築史がギリシャから始まり、それ以前はプリミティブ・ハットだとすれば、忠太もまずはそのように語ることから始めないと日本建築を「建築 architecture」にすることができなかった。フォーマットとしてそういった形式を受け入れるほかなかったのだと思います。イデオロギー的には、1920年代以降、帝国を抱えた国家が前景化してくるとき、忠太も自らの錯綜する世界像に抗するかたちでナショナリズムを確保していく、という捉え方でよいかなと思います。

井上──平凡社の東洋文庫でたまたま読んだ、誰の記録かは覚えていないのですが、伊東忠太がエルサレムで聖墳墓教会の調査をしているときに、フランスの学術探検隊がそれを見かけます。ちょうど日露戦争のさなかだったので、そんな時期にこんなところへ学術派遣をする日本はすごい国だ、と思われたそうです。伊東忠太には、狭いナショナリズムをこえた世界性も、だからあったんですね。

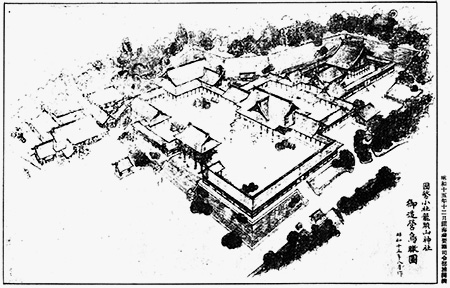

青井──近代の国家神道体制が本当に盤石あるいは実効性のあるものだったのかという議論はありますが、わかりやすく言ってしまえば、伊東忠太は神社建築の設計者として大正期までの国家神道体制を建築の面でリードし、その後、1910〜20年代に大江新太郎が受け継ぐが、1930年頃からは官僚技術者としての角南隆が君臨する、というように整理できます。

伊東の設計した神社のなかでは、宮崎神宮が分かりやすい。神武天皇が祭神だというところから、伊勢神宮をひな形として選びながら、本殿を90度回転して妻入りにし、屋根を茅葺きでなく銅板にし、直線でなく反らせている。こうしたマニエリスティックな操作を施すことで、歴史とつながった新様式の一例をつくり出そうとしたんですね。

しかし、ほとんどの神社が神職や内務省とのやりとりだけで設計できたのに対して、明治神宮の創建は、国家神道体制下で初の「国民的」神社として異質でした。つまり国民的関心が集中してしまう建設事業だった。伊東はいつも本殿の形式の話ばかりしていて、明治神宮のときも、伊勢の神明造や出雲の大社造はいずれも古すぎて明治天皇を祀るにはふさわしくないといった議論を展開するのですが、面白いのは、最終的に「最モ普通」な様式としての流造が適切だという判断をします。要するに没価値的なものの価値ですね。「国民ノ趣味一般ニ適合」し、欠点が少なく、標準的、一般的で、特定の価値と結合しない。そういうものでないと、政界・実業界の関係者らも、国民も、納得させられないと判断したのでしょう。これは19世紀的なものから20世紀的なものへの転換を物語る、かなり象徴的な出来事だと思います。

その後の角南体制を特徴づけるのは、ひとつには機能主義です。結局、本殿形式は大した問題ではなく、流造にしておけばよい。そのかわり、神に対する人の奉仕や祭祀という振る舞いの空間を重視し、発達させていくわけです。要するに近代建築の思想が神社建築にも入ってきたと考えてよい。しかも、大量の造営を背景に、ある程度まで建築計画学的な神社の標準型と呼べるものがいくつかつくられます。しかし一方で、その土地から生えてきたような建物を理想とする「自然」の論理から、地域主義が組み合わせられる。この機能主義+地域主義という方法は、北方から南方まで一挙に拡がった「帝国」を視野にいれた建築的ガバナンスの問題でもありました。

伊東忠太がプロフェッサー・アーキテクトだとすれば、角南隆は内務省神社局造営課長であり、いわゆるテクノクラートです。伊東は何でも設計しましたが、角南は完全に神社専門で、その配下の組織も肥大化していきます。技術者は本省から地方庁、伊勢神宮、各神社の造営事務所、さらには朝鮮総督府や台湾総督府、満州国などを渡り歩くので、帝国規模でネットワークが張り巡らされます。そうした組織的なネットワークの中で、型系列的に神社が設計された。

例として、1939年に制度化され、短期間のうちに帝国中に建設された護国神社が分かりやすいかもしれません。微細な差異はあれど、茨城県も、福岡県も、台北も、どこでもすべて同じ型です。護国神社の祭神は数千にのぼり、その遺族も軍隊の参拝も数千人になるため、拝殿への収容は無理。そこで、人びとを広場に整列させ、重要な参列者を祭舎という両ウィングに座らせ、順に中央の拝殿まで歩かせて玉串を奉献させる、その動きを広場にいる数千人の参列者に見せるという、劇場的な工夫がなされました。拝殿を空っぽにすること、左右の動きを大きくすること。単純な工夫ですが意図は明瞭ですね。歴史上にない、新しい神社の型です。

- 台湾護国神社

出典=『台湾建築会誌』(1942)

- 岡山県護国神社

撮影=Reggaeman

- 靜岡縣護國神社

撮影=Lover of Romance

森のつくり方も変わります。明治神宮は、何もない土地に人工的に森をつくった事業としても知られます。林学者たちは、東京は煙害がひどいので、杉のような針葉樹は育たないから、煙害に強く、本州の大部分で施業なしに自己再生産できる常緑広葉樹を良しとします。これを聞いた大隈重信が、明治天皇の神社に「雑木林」をつくる気かと大変な剣幕で怒ったというエピソードが示すように、当時は伊勢や日光のような杉の垂直の樹幹が神秘的で美しいとみなされていた。しかし、生態学の知識からはその雑木林しかない。ところが、上原敬二という若い林学者はこれを転倒します。生態学の理論に沿った自己再生産可能な森こそが自然の森であり、太古からの森とも一致するのだ、というわけです。これは神社を「自然」なものにしていくという昭和の流れが決定づけられた瞬間です。

明治期には、伊勢神宮も花果樹を植えた名所的な庭園をつくったりしていますし、京都の神社も「神苑」と呼ばれる庭を持つところが多い。植民地の神社に桜が植えられたりもした。ですが、1920年代から30年代にかけて、そういった世俗的・名所的なものを排除して、「自然」としての境内林につくり変えていく運動が始まり、戦後にもつながっていきます。明治神宮内苑のように、もこもことした照葉樹林に覆われ、建築はそれほど目立たない、そういう境内環境に変えられていく。

19世紀=伊東忠太的な、人為的につくり出すものとしての造形的な神社から、20世紀=角南隆的な、機能主義的でできるだけ作為を排除した神社をよしとする思想にシフトしていくわけです。

- 出雲大社

出典=国土交通省 国土画像情報(カラー空中写真)を基に作成

植民地と神社システム

安藤──植民地にどういう神社をつくるかという際には、システムと景観が重視されていますね。

青井──とはいえ、国家神道が本格的に機能しはじめるのは1930年代だと思います。私が植民地を研究した理由は、既存の神社の整理や改変などを要しないという意味で更地であり、なおかつ異質な土地と民族を前にしているわけですから、神社政策のシステム的性格がクリアにつかめると思ったためです。

ソウルの南山につくられた南山大神宮(1893)は、日本人居留民が三千人ほど集まったときにつくることになったようです。伊勢に大麻(お札)をもらいに行き、伊勢の大工さんに内宮そっくりの社殿をつくってもらい、それを船で運んでソウルで組み立てたようです。伊勢のミニチュアですね。南山大神宮という名前もその意識を如実に示しています。こういったものは、直接には国家の意志と関係しないまま拡がっていくわけで、幕末からの伊勢信仰からの連続性を見るべきでしょうね。

その後、保護国化、併合というプロセスのなかで国家による神社造営が日程にのぼり、伊東忠太による朝鮮神宮がつくられます。内地では本殿形式を熱心に考えた伊東も、植民地ではどこでも神明造。彼のせいばかりとは言えませんが、見過ごせない問題です。

1930年代中盤になると、朝鮮でもすでに建設された神社を、20世紀的な思想によってつくり変えるプロジェクトが始まります。さきほどの南山大神宮を前身とする京城神社も、角南隆の指導により境内・社殿の大改造が計画される。

このとき、角南らは「国魂神」を重要視しました。たとえば朝鮮神宮は日本という国家が朝鮮にいきなり降り立ったかのようにアマテラスを祀りますが、1930年代の朝鮮各地の有力社では、それぞれの固有の土地の神を重視し、山に磐座を設けて国魂神を下ろす儀式をわざわざ行ったりしている。これが角南の社殿設計における地域主義と対応するわけですね。「機能主義+地域主義」を徹底すれば、帝国を覆い尽くすようにシステマティックに神社の物的環境をつくっていける。やはり「帝国」の出現は大きいし、戦争も大きいと思います。

井上──帝国の植民地内で、あまり大きな行政がかかわらない集落で入植者が勝手につくったものだと、伊勢風のものが多いですね。もう少し規模が大きくなり、国がかかわるような神社だと、時代が下がれば、流造になっていくと思います。善男善女(この言い方は旧植民地の人たちに対してあんまりだと思いますが)、日本から送り込まれたあまりものを考えないだろう人たちが、お社をつくるなら神明造だと考えたということには意味があると思います。

青井──一般的には居留地などには出身の異なる人々が集まるので、伊勢でしか調停できなかったという説明がされます。

井上──明治神宮のときには一番非難が起きないのが流造だということになったわけですが、国家とあまり関わりのない一般人の場合、みんなが合意できるのはお伊勢さんだったというあたりを捉え直してほしいと思います。

植民地の神社は神がかりなんかどうでもよくて、お参りのページェントさえできれば良かったということでしょうか。

青井──ある意味でそうですが、神社が社会的にどういう意味を持ちえたかは、ちゃんと検討する必要がありますね。植民地ではなおさらです。

- 南山太神宮(京城神社の前身)

出典=『全國有名神社御寫真帖』(出版年不詳)

- 官幣大社朝鮮神宮

出典=絵葉書

- 国幣小社龍頭山神社の昭和造営計画

出典=『龍頭山神社御造営趣意書』(1940)

近代の国家神道と教派神道の関係

安藤──折口信夫を追っていると、どうしても明治期の国家神道と教派神道の対立という問題にぶつかってしまいます。明治維新後、神道の国教化という試みが挫折します。仏教の側も大きな力を持っていましたし、キリスト教も無視することができない規模にまでその力を広げていた。天皇を戴いた新政府は、神道が国教化できないのならば、いっそ神道を宗教ではなく道徳として、「国民」全体を包み込む器としてしまおうと考えた。近代天皇制とその基盤となった国家神道の誕生です。神道は宗教ではなく国民の道徳になったわけですから、神社もその意味を変えてしまいます。神社も国家の施設となり、神官もいわば国家の官吏のような性質を持つようになる。国家が神官を養成して、国家が各施設、つまり各神社に派遣するのです。しかし、そこにどうしても信仰を捨てきれない一派があった。明治維新以前から、神仏習合的な環境のなかで、教主が神憑りによって誕生した各教団です。具体的な名前をあげれば黒住教、金光教、天理教などです。明治政府は、それら教主が存在する教団を神道の「教派」(「宗派」とも言います)として公認していった。大学生だった折口は、その教派神道各派と密接な関係を持った近代的かつ実践的な神道結社、神風会に所属し、熱烈な活動を繰り広げていた。神風会は憑依によって教祖が生まれた教派神道各派こそが真の神道、宗教としての神道を体現するものだと考えていた。折口に遅れること数年して、出口王仁三郎もまた神風会に参加します。折口は自身の古代学の根幹に神憑りの問題、憑依の問題を据えますが、その起源は実に大学時代にまで遡っていくのです。民俗学者が教派神道を研究したのではなく、教派神道に共感を抱いていた宗教者が、宗教発生の原理を理論化していったのです。それが折口学です。

井上──柳川敬一風のところがあったような気がします。中沢新一風とも言えるのかな。

安藤──折口信夫と出口王仁三郎は数年のずれがありますが、同じ教派神道教義研究団体である神風会に所属していました。その団体にはメンバーとして宮内省の掌典職の人々もいた。皇室の外部のみならず内部からも宗教としての神道を求める動きがあったのだと思います。神風会の顧問に名を連ねている人々の中には、やはり明治維新後国家神道の枠から排除されてしまった平田派の重鎮たち、神官養成機関である皇典講究所から分立して成った國學院大学の創設者たち、そして教派神道各派の教主たちがいました。大嘗祭をはじめ、宮中の祭祀の多くも明治維新後、近代という時代に再構築された古代の儀礼なのです。しかもその儀礼を信仰として行ってはならなかった。

国家神道の中枢は伊勢派が占めます。やはり明治維新後に勃発した祭神論争で、造化三神とアマテラスが国家の神となった。そのとき、出雲のオオクニヌシは敗れます。だから出雲大社もまた国家神道の枠から抜け、新興の教派たる出雲大社教を打ち立てます。国家神道が道徳であるならば、教派神道は宗教です。生々しい神憑りをその始まりに持っている(念のために記しますが、教派神道のすべてが神憑りと関係しているわけではありません)。あまりにも強烈な神憑りによる経典を持つ天理教は、ようやく明治末、最後の教派として認められました。出口王仁三郎率いる大本は、結局最後まで教派として認められませんでした。教派として認められないと、警察権力の際限のない介入を招きます。しかし、その半面、教義を国家神道に矛盾しないよう改変する必要もなかった。大正期の大本が大躍進できたのもその為です。神憑りのシステムを万人に解放してしまった。

出口王仁三郎は教主として神憑りの論理を主観的かつ実践的に、宗教として用いましたが、折口信夫は神憑りの論理を客観的かつ抽象的に、学問としてまとめました。皇室の関係者や軍人が大本に引き寄せられたのも、道徳ではなく宗教としての神道がそこに生きていたからでしょう。大本は正真正銘、近代天皇制の陰画となったのです。宮中の内部と外部で、列島の固有信仰の根元には神憑り、憑依が存在するという共通認識が密かにあったのかも知れません。日本書紀の伊勢起源譚はそう読めます。

青井さんの『植民地神社と帝国日本』の中に非常に印象的な記述があります。第二次世界大戦後、植民地から日本軍が撤退すると、植民地神社もまたそのほとんどがあっという間に消え去ったというところです。巨大な建物が象徴するシステムとしての道徳がいかに弱いものかという証明になります。出雲は教派神道となりました。それでは伊勢はどうだったのか。伊勢の主宰神アマテラスは国家の神となりました。しかし伊勢神宮自体を信仰する人々は神宮教になりました。そうでないと、伊勢そのものを信仰することはできなかったのです。もし祭神論争で伊勢派が敗北していたら。伊勢神宮は、最大かつ最強の教派神道を結成したと思います。

井上──ビューロクラシーから逃れるためですね。

安藤──そうです。国家神道になると、自分たちの血族とは関係のない神官でも内部に迎え入れなければならなくなります。神社と神道が機能的になるということは、国家の枠組みの影響が大きくなり、道徳的かつ参拝的なものに特化するということです。たとえば出雲大社には国造家が存在します。国造は天皇と同じで、肉体としては滅びても魂としては滅びないのです。その国造の地位が国家によって恣意的に左右されてしまうわけです。出雲が国家神道の枠組みから離脱するのは当然です。国家神道と教派神道と。どちらが神道の本質を体現し、神社の本質を体現しているかと言えば、明らかに教派神道の方です。国家神道は神道という名を借りた国民統治のための近代的なシステムに過ぎません。だから宮中の外部からも内部からも教派神道を支持するグループがあらわれたのです。

井上──天武天皇が官社制を無理やり敷こうとしたときとパラレルな仕組みかもしれないですね。

青井──丸山茂さんはおそらく近代の国家神道と天武期を重ねて見ているのでしょうね。

安藤──まさにそうでしょう。古代と近代において、内発的にではなく外発的に、国家の民を統治するシステムとして、官社制が敷かれ、国家神道が形成された。国家が総力を挙げて作ったシステムですから、それを象徴する神社は立派なものになります。しかしシステムであるが故に、それを維持していくのはきわめて難しいし、また脆い。そして古代においても近代においても、システムから離脱しようという強力な運動が生起する。伊勢と出雲は、そうした二つの極だったのでしょう。

井上──戦国時代に100年間遷宮がなかった時期に、御師(おし)たちは、日本各地の人民を伊勢参りに誘おうとします。その宣伝用に伊勢神宮の姿形を写した巻物や軸物がありますが、概ね流造です(笑)。御師自身が神明造に大した値打ちを感じておらず、大工だけがそれにこだわったのかもしれません。

安藤──出雲大社も大きく変化しています。出雲はやはり国造の権威が絶大ですし、御師たちにとっても出雲には生き神がいるということで強力な信仰があります。それは国家神道とは相容れないものです。伊勢の起源は結局、日本書紀の記述にまでたどり着きますが、アマテラスもまた強烈な憑依神です。これもまた最近よく強調されることですが、伊勢を最初に参拝した天皇は、明治天皇になります。それまでの天皇は伊勢に入ることすらできなかった。伊勢と出雲には強烈な磁場が形づくられています。そこでは、確かに建物は関係ないかもしれません。

井上──われわれはたまたま建築学科で勉強したおかげで、建築の形にすごく意味があると思い込まされているかもしれませんが、極論をすれば建物はどうでもよくて、伊勢や出雲という場所にこそ意味があったんじゃあないでしょうか。大工以外の人々には。

青井──今のお話と『アート・キッチュ・ジャパネスク』は重なりますね。つまり戦後のモダニスト建築家・建築史家は帝冠様式に過度に国家による抑圧や、全体主義的なイデオロギーへの設計者の屈服といったものを読みたがりますが、日本の国家にとって建築の表現などどうでも良かったんじゃないか、と。

井上──確かに、話の組み立て方は似ていますね(笑)。

安藤──国家神道が、実際はどれだけの権力を持っていたのかは今でもよく議論される問題です。教派神道の側から見ると、「教派」という国家神道の一部として認められない限り、先ほども触れましたが、結社の自由が認められていませんので、際限のない警察権力の介入を招きます。権力を行使する側からみれば些細なものかも知れませんが、権力を行使される側から見れば強大なものになります。それに応じて、反発する力も強大になります。

井上──国会図書館に発禁本コーナーがありますが、そこのリストを読むと約5割が左翼、約2割がエロ、そして約3割が神社がらみです。なので、相当こだわりがあったことがわかります。

安藤──あの出口王仁三郎でさえ、おそらく大本を教派として認定してもらいたかったのだと思います。だから神風会に参加したのでしょう。折口や王仁三郎が参加したとき、神風会の最大の懸案が天理教の教派公認問題でした。神風会の顧問たちが公認のための新たな教義を整えたのです。

井上──大本の祭殿は神明造ふうですね。違いますか?

安藤──二度、徹底的に破壊されていますからね......。出雲は昭和になると国家神道に迎合していきますが、最初に国家神道の枠から離れたときは相当強い覚悟だったと思いますし、信仰は強固になったのではないでしょうか。天皇制自体も神がかりから始まるというのが折口学説ですし、教派神道各派の幹部たちの抱いていた想いでもあるでしょう。古事記や日本書紀の神がかりは1,200年以上前の物語なのに対して、自分たちの教祖は今、現実に神がかかり、その神の言葉を語っている。だから、天皇の言葉より自分たちの教祖の言葉の方が正しいのだという見解が生まれてきます。長く教派として認められなかった天理教のなかから、反天皇制を掲げる過激な集団が生まれ出てきます。大本のなかにも、明らかに、反天皇制というか、自分たちこそが近代の紛いものの天皇制を乗り越えて太古の純粋な天皇制に回帰する集団なのだという自負があったと思います。国家神道を体現する植民地神社が戦後跡形もなく消滅したのに対して、教派神道各派は、大本も含めて、現在でもその生命を保っています。

井上──天皇制が神がかりの本来の心を失っているということですね。

安藤──妄想ですが、近代の国家神道と教派神道の関係は、まさに古代、国家がつくった神社とそれに強固に抵抗する伊勢や出雲、出雲系の能登などの関係と重なり合う感じがいたします。柳田と折口の民俗学もまた、国家神道がその権力の体勢を整えたまさにそのとき、アンチを突きつけるような形で登場してくる。

青井──安藤さんの『神々の闘争 折口信夫論』(2004年、講談社)はその議論を展開されていて、非常におもしろく拝読しました。国家を超えた神道や神社をどうつくるかが折口らの思想的課題だったと。

安藤──折口はやはり元々教派神道の側にいて、平田篤胤や本居宣長の思想がその原点にあるのでしょう。宣長を篤胤が読み替えることで教派神道の核となる神憑りの理論が整えられます。折口はさらにその神憑りがいまだに生きている修験道系の芸能を探っていた。それらを古代学というかたちに総合して、国家神道に対するカウンターとして出そうとしたのではないかと思います。

井上──その一点で、結局ビューロクラシーに収斂されていく伊東忠太以降の神社と折口信夫は相容れないですね。江戸以来の学徒という意味では伊東忠太と結び付く部分がありますが。

安藤──柳田國男が固有信仰と言った際には、伊東忠太的な見通しがあったと思います。柳田は有能な官僚であり、貴族院書記官長もつとめましたから。

井上──踊り狂っているような姿は困ると(笑)。このごろ日本史で隆盛を迎えている官社制論は、シャーマン的な要素から目を背けている可能性がありますね。形を整える方だけの話になっています。

安藤──伊勢の式年遷宮という「反復」がなぜ残っているのかというと、システムとしての神社に抗う部分があるような気がします。形だけではそれほど人の心は惹きつけられないですよね。なぜ伊勢と出雲に千年以上にわたって人が集められているのかを考えると、官社制や国家神道と抗う場所だったからではないかという感じがします。日本書紀には出雲が書かれませんし、伊勢は憑依する神アマテラスが、中央から捨てられたのに、鎮座し続けている。

井上──やはり国をつくるときにはシャーマンとして役に立ってくれたものを、その後追い落としてしまい、おかげでこの国は成り立ったのに邪魔者扱いしたという負い目が祖廟になっていくという。これが筋道だと思います。神として敬うから恨まないでくれということですね。アマテラスもビューロクラシーがあつかいかねたシャーマンだから祀られたんじゃないか。

安藤──天皇制は危険と紙一重で、天皇自身が何か意志を持ったら破滅してしまいます。実際に後醍醐天皇のような人が出てきたら、近代国民国家としての日本は消滅してしまいます。そういった両義的な存在です。

青井──世俗権力と祭祀権力を結合して、神聖王権的なものにしてしまうと、かえって世俗権力の脆弱さや作為性が祭祀権力にも及んでしまうというリスクを負いますね。

安藤──国家神道は逆にセキュリティになったのかもしれません。

井上──アマテラスを山奥に追い出した後ろめたさがあって、手厚く祀っているというのがオリジンだとしたら、菅原道真が神になっていくのも同様です。それが本来の神社の姿なのかもしれませんが、近代の神社が見失っている側面かもしれません。靖国神社はその典型で、御霊信仰だとしたら、敬われるのは中国人や韓国人になるはずです。

安藤──戦後、柳田や折口はそう言っています。靖国神社はきわめて中途半端な存在であると。恨みを呑んで殺された者、御霊をこそ祀らなければならないのだ、と。靖国が例年、これほどの国際問題になる理由のひとつでしょう。

井上──本来は西南戦争の西郷隆盛、あるいは奥羽越列藩同盟を敬うべきなのですが。

安藤──薩長を敬ってどうするんだということですね。御霊ですから。戦争で殺めてしまった側の人を祀り、敬っていればこれほどの国際問題にはなりません。国家神道を考えることで、今、この現在、日本が直面している問題が明らかになりますね。

井上──シャーマン的な問題や祟りの問題を度外視して、伊東忠太や角南隆はピクチャレスクに形を整えるということにフィールドを限定したのではないかと思います。信仰のややこしいことは言わないでくれと。

青井──ピクチャレスクに形を整えることに加え、いかにして「自然」な存在、言葉で語ることを避けるような存在にするかということを角南は考えたと思います。作為的・構築的で、原理があり、何か語るべきことがあるということを回避できるような神社。もちろん、それを求めることは猛烈な作為ですが。

井上──あんな大きな神社が、昔からあるわけないですよね(笑)。

青井──たしかに近代の主要な創建神社は大きい(笑)。ちょっと話が戻りますが、5〜7世紀の激変のなかで、シャーマニズムとつながる憑依神としてのアマテラスをいったん追い出さなければいけなかったということは、やはり外来の原理を導入して内部体系をシステム化するためだと考えると理解しやすいですね。

安藤──それを持っているとシステムが維持できないようなものは切り捨てるしかないですから。天理教の中山みきや、大本の出口なおを、そのまま放っておいたら神道自体が壊れてしまいます。

井上──パイオニアにはそういうところがありますね。でも、教団としてととのってからは、学歴の高い人たちでつないでいかないといけない(笑)。

青井──しかし、律令制下で中国的システムを貪欲に吸収していく中で、いったん追い出したアマテラスを逆に皇祖神に据え直したのは、やはりあまりにも外部的な作為でつくられた体系を吊り支える役割として、土着的・内部的なものとしての彼女を抜擢することで、体系そのものを「自然」なものにするという意図があったような気がします。

井上──わかりません。憶測ですが、鎮守の森は、古い照葉樹林を今にのこしていますよね。神域には、古びたものを温存させる何かがあったのでしょうか。それで伊勢にまつられた神も古撲におそわれたのかもしれません。

安藤──伊勢は辺境であり、山の近くであると同時に海に面してもいます。境界の地です。境界の地には、両義的な荒ぶる神が祀られます。強烈な力を解放する存在こそが境界を守れるわけです。

青井──東の伊勢、西の壱岐の宗像という言い方をする人がいますね。

丹下健三と伝統

青井──神社の建築・境内が20世紀=角南隆的なものになっていく時期は、丹下健三の世代が出てくる時期とクロスします。丹下は1940年代に華々しくデビューしますが、当時、浜口隆一などとともに、ヴェルフリンやリーグルなどウィーンの美学・美術史を使って、近代建築は「実体的=構築的」なものでなく、「空間的(行為的)=環境的」なものである、そしてそれこそが日本の伝統と結合できるモダニズムだという言説の型をつくる。この考え方は、当時、角南隆が実際につくり出していた神社の環境と近い気がします。無色だけれど機能的で雄大な造形を持つ建築と、群衆が集うページェントの空間、そして「自然」な森。そういった環境的なものは既に神社で実装されていました。

藤森照信さんが聞き取った話ですが、丹下健三は学生時代は熱心なマルキストだったけれど、1936〜37年頃に人知れず転向する。それでかなりの精神的危機に陥ったけれど、マルクスに代わるものとして、ミケランジェロ=ル・コルビュジエ的なもの、ディオニソス的なもの、バロック的なものを見出したことがその後の丹下にとってかなり決定的だった可能性は高い。ここから先は私の勝手な解釈ですが、このとき丹下は同時代的に神社を参照することで、「空間的=環境的」という言葉に見合うものに確信が持てたのではないかと思うんですね。

井上──丹下健三にとって、広場に集まる人民は自分の建築の観客であり、広場は客席ですね。その点では通じると思います。香川県庁舎であれば、大きなピロティで行き来がしやすいというのは、県庁に関係がない人も、そこを通って建物を見ろということだと思います。

安藤──三島由紀夫にも通じますね。最後に伊勢を論じながら自衛隊で演説して、衆人環境のなかで切腹するのですから。

青井──その丹下健三や門下生らが伊勢神宮論を書いていくことになり、またねじれてしまう。

井上──青井さんの気持ちもわかりますが、丹下が本当に憧れていたのは日本のお宮さんではなくて、やはりヴァチカン宮殿や、カンピドリオ広場だと思います。

青井──でも、そうした空間に当てはまるものを日本に求めるとすれば、戦中期の神社ほどぴったりくるものはないと思うんです。

井上──広島でこれが自分のヴァチカンだと言うと差し障りがあるので、神社に寄り添う風をしたのかもしれませんが、本音はイタリアだと思います。伊勢や桂は、丹下にとっての偽装じゃないかな。戦時中の大東亜建設記念営造計画でも、心の奥にあったのはベルニーニやミケランジェロだと思います。表面は神社だけどね。

青井──バロック的なものは確かに丹下のなかで大きいでしょう。ただ、大東亜建設記念営造計画は、あまりにも護国神社と似ています。

井上──ひょっとしたら、角南さんの頭の中にもベルニーニがあったかもしれない(笑)。そういう教育を受けてきたわけですから

青井──やっぱり納得されませんね(笑)。

- 伊勢神宮[外宮]

- 伊勢神宮[宇治橋]

国会図書館ウェブサイト「写真の中の明治・大正:伊勢神宮」より転載

磯崎新の「始源のもどき」論

安藤──磯崎さんがここで使っている「もどき」は、完全に折口信夫の論に依拠したものです。折口は書斎の人であると同時に、それ以上に、行動の人でした。折口は列島のさまざまな場所にフィールドワークに出かけます。そこではまさに年が生まれ変わる境界の季節(夏至もしくは冬至)、両義的な力を体現する境界の神(「荒神」)を招き、その神と一体化する芸能が行われていました。異形の仮面をかぶることによって人は神に変身する。しかもその変身は、夜を徹して、徹底的に繰り返されるのです。その名の通り「もどき」という仮面神も登場します。神というオリジナルが、徹底的な反復(「もどき」)を通して、人というコピーに受肉します。そのとき時間も空間も生まれ変わり、神と人、無限と有限、オリジナルとコピーといった差異は消滅してしまう。

折口がフィールドワークによって知った祝祭の核心が、先ほども名前を出しました岡正雄の手を介してヨーロッパに紹介されます。そのとき、不幸にも折口という固有名は抜け落ちてしまいます。その岡の報告に震撼させられたのがミルチャ・エリアーデです。エリアーデは、宗教の根源に「聖なるものの顕現」(「ヒエロファニー」)という現象を見出します。その「ヒエロファニー」を裏付ける重要な事例の一つが、折口がマレビト論として抽出してきた八重山諸島で行われている仮面祭祀なのです。エリアーデは「ヒエロファニー」によって、あらゆるものが永劫回帰する死と再生の儀礼、原初の宇宙的な演劇が可能になると説きました。まさに伊勢で行われていることです。

磯崎さんは、さまざまな資料を読み込まれ、折口の「もどき」論を見事に伊勢に重ね合わせることに成功していると思います。反復こそが新たなものを産むのです。しかし反復はまた病でもあります。伊勢は論じ始めると自家中毒を起こすようなところがあります。伊勢という主題一つで天皇制から国家神道、さらには教派神道の問題、折口信夫から三島由紀夫まで、そのすべてが説明できてしまうのです。そういった意味で、強烈に日本的なものではありますが、論じる側には猛毒なのかもしれません。毒と薬は区別することができません。伊勢は猛毒であり同時に良薬でもあるのでしょう。

磯崎さんの「始原のもどき」に不満があるとすれば、折口信夫の考察を自明のものとして考えられていることです。折口の古代学もまた、きわめて近代的な装置であります。折口はさまざまな文献や体験をコラージュすることで、その天皇論の骨格を形づくっています。日本書紀から引かれた「天皇霊」などは、まさに折口によるコラージュ、一種のフィクションですらあります。そうした折口学自体が孕み持ってしまう「もどき」としての虚構性に対する批判がやや弱いと思います。しかし、折口を研究する私にとっては刺激的であるとともに切実な論考でした。ここで述べた不満もまた「もどき」に呑み込まれてしまうようでもあります。伊勢という「もどき」は、それを論じる者に、やはり自家有毒を引き起こさせます。

井上──磯崎さんは忙しい建築実務の間によくあれだけいろいろなことを勉強したなと思います。ひょっとしたら今の大学勤めの人よりも時間があるのかもしれませんが(笑)、丸山茂さんの本まで読まれていて、ちょっと建築家では考えられないので、そのこと自体尊敬します(笑)。ただ、わざわざ始源を隠すためにこしらえたという話に対しては、なぜそんなにめんどくさいことをしたのだろうかという疑問があります。また、中国の黄河文明と張り合うためにフィクションとして古いものをこしらえたという見取り図を展開していますが、そこに飛び付く事情はなんとなくわかります。「和様化」論が、語れますからね。元が丸山さんが見出したような中国風の御殿だったとすると、磯崎さんの言う「和様化」というストーリーは、ますます語りやすくなる。とにかく目端が利いて、新しいものに敏い、どんな風に時間をやりくりしているんだろうという一点で敬うところがありますが、私にはなじめません。「和様化」論の都合で語っているなと、そう思ってしまいます。

丹下健三もなんだかんだ言いながらベルニーニとミケランジェロだろうという話をしましたが、磯崎さんもそれをそのまま継いでいると思います。ラウレンツィアーナ図書館の階段など、ミケランジェロの影がいろんな建築に出てきますし、結局、丹下研の人だと思います。

青井──磯崎さんの丹下健三へのリスペクトは、屈折があるとはいえ、非常に大きいものがあると思います。室内から国家までをつねに貫いて構想できる者こそが建築家である、そして民衆にしても伝統にしても、現実のそれらにべったり寄り添うのでなくむしろ自身の回路を通して表出しえたものだけが真実だとすることに確信を持てるのが建築家であると。ただ、国家とか都市とか伝統とか、そういったものが建築の論理にならない、ということを1970年頃になると多くの建築家が実感した。磯崎さんは、そこで「建築」と「建築家」を守るために、アヴァンギャルディズムをどう更新し続けるかを考えるようになった。「始源のもどき」は磯崎さんの方法論そのものでもあるでしょうね。戦後の焼け野原を原点として、常に自らの方法を更新していくプロセスしかなく、その時々の断面が提示されるだけだと。あるいは、体制に取り込まれないために、ひたすら虚構を重ねて逃げていく、そういうスタンスが、伊勢論にストレートに出ていると思います。それは同時に、丹下を強烈に意識しています。丹下のような、民衆の建築、日本の建築としての伊勢の本質論(エッセンシャリズム)的把握から、そうした読解そのものを小馬鹿にし続ける仕掛けとしての伊勢へ読み替えているわけですから。その意味で、磯崎さんの伊勢論は、日本の文化的体制としての伊勢に絡め取られないための思索であると同時に、実は伊勢を自らに重ねる論でもありますね。

安藤──キッチュとしての伊勢、として読み解ける論考でもありますね。

井上──神明造は大相撲の屋根でも使われていますし、現代社会がキッチュにしてしまっているのです。植民地の善男善女がつくりたがった時点でキッチュになっていましたね。磯崎さんは人民から切れた人ではなく、ハイ・アートよりの人だとは思いますが、思いの外キッチュも好きな人だと思います。人民大衆の女神であるマリリン・モンローの定規をおもしろがったりというのは、その両方をのりこなす波乗りなのかもしれませんが。

青井──ハイカルチャーとしての建築に対して、それを小馬鹿にするような仕掛けを入れている。

井上──「建築の解体」という言い方は、宮川淳から言われてその気になったのだと思いますが、王権を輝かせる道化師を思い起こします。道化は王の悪口ばかり言いますが、結局両方相まって王権を支えます。磯崎さんの建築に対する言論は大体そうですね。

青井──それは正しいと思います。建築をはぐらかしたりズラしたりすることで建築を生き延びさせようとしてきた。

安藤──三島由紀夫も伊勢を論じますが、一方では「始源のもどき」のキッチュだけれど、もう一方では非常に深いエロティシズムにも通じると、「文化防衛論」で述べています。

井上──楯の会の服はグループ・サウンズか宝塚風で、ご自身の家は、安物のラブホテルのようです。あれだけ敏い人がなぜあんなことをやるのだろうというと、やはりキッチュの波乗りになることを考えていたのではないでしょうか。

青井──それにしても、今日は古代にセットされたらしき解けない回路を後世の人が反復的にメンテナンスし続けてきたとも言えるような歴史過程があらためて見えてきました。というより、この鼎談も、最初から最後まであらかじめセットされた、どこにも辿り着かない循環的な回路をぐるぐるなぞるようなことになっているのかもしれません。実際には、むしろ近代の学問的言説が過去に投影されることで謎がつくられ上塗りされてきたとも言えますが、どっちが先なのかわからない。しかし、磯崎さんの「もどき」論ではないですが、結局、そういう回路をなぞる他ない、ということになってしまっては何も進まない。

安藤──折口が実際に何度も通った山中の祝祭は、本当に「もどき」の連続です。折口はその「もどき」に芸能の発生を見ていました。列島の固有信仰が「もどき」であるならば、あらゆるものがオリジナルなきコピーの反復、三島由紀夫が最後に陥った滑稽な地獄のような有様を呈しますね。

井上──銭湯の富士山の絵ももどきですし、精進料理にもがんもどきがありますね。また、日本の文献に最初に出てくる売春婦、つまり白拍子はみんな男の格好をしています。男もどきです。

安藤──なるほど。歌舞伎も能もそうですね。折口は直接言葉にしていないにせよ、大嘗祭で即位する天皇もまた空っぽの容器に過ぎず、歴代の魂をただ反復していくだけの「もどき」だと言っているに等しいです。やはり、そういった意味でも伊勢は象徴であり、自家中毒的ですね。伊勢を論じると毒されてしまう。折口の論も、さまざまなコンセプトが提出されるので読みがいはありますが、そのすべてが、金太郎飴のように繰り返し「発生」について論じるもどきの演劇のようなものです。三島由紀夫にも小林秀雄にも同様なことを感じます。みな宣長的なところへいきますね。磯崎さんの「始原のもどき」も最後は宣長の古事記伝で閉じられています。

井上──もどきだと批判的に言っても、批判にはなりません。もどきを愛する民族の中で批判をしても、批判としては意味がない。

青井──丹下的な本質論はもちろんダメだけれど、もどきをもどきであるとすることも、日本のコンテクストにおいてはもうひとつの本質論になってしまうということですね。

[2014年2月11日、「LIXIL:GINZA」にて]

いのうえ・しょういち

1955年生まれ。建築史。国際日本文化研究センター教授・副所長。著書=『つくられた桂離宮神話』『アート・キッチュ・ジャパネスク──大東亜のポストモダン』『南蛮幻想──ユリシーズ伝説と安土城』ほか。

あんどう・れいじ

1967年生まれ。文芸批評。多摩美術大学美術学部芸術学科准教授。著書=『神々の闘争──折口信夫論』『光の曼陀羅──日本文学論』ほか。

あおい・あきひと

1970年生まれ。建築史・都市史。明治大学准教授。著書=『彰化一九〇六年──市区改正が都市を動かす』『植民地神社と帝国日本』ほか。http://d.hatena.ne.jp/a_aoi/