マレーシア・カンボジア・シンガポール紀行

──近現代建築の同質性と多様性

──近現代建築の同質性と多様性

東南アジアの近現代建築を巡る楽しみは、共通点と差異の発見にあると思う。近代以降東南アジアの建築は、コロニアリズム・モダニズム・グローバリズムという3回の汎地域的なパラダイムシフトを経験した。そして、各国の建築家たちは欧米発の建築言語を受け入れながらも、そのたびごとに固有の風土と文化に即した多様な表現を模索してきた。しかし、汎地域性に対する抵抗を横断的に眺めると、そこには再び共通点──あるいは典型的な反応──が見出される。コロニアル建築の代名詞と呼べるベランダや1950年代以降に流行した日除けスクリーン、現代における緑化やローカル材料のブームなどである。東南アジアの近現代建築のハードコアは、このような共通/差異の往復運動から浮かび上がるのではないだろうか?

ここでは、東南アジアの近現代建築の多様性と同質性の一端を、今年8月にマレーシア・カンボジア・シンガポールで見聞した建築の報告を通じて紹介したいと思う。なお、旅行の主目的は3つあり、ひとつめは九州大学芸術工学研究院が中心となって進めている「鉄骨考古学」というコロニアル建築調査の補助、2つめはシンガポール国立大学と九州大学環境設計グローバルハブの交流ワークショップ、3つめは筆者個人が進めているカンボジアのモダニスト建築家ヴァン・モリヴァンに関する調査であった。これらの目的からして、本文が各都市を網羅的に観察したうえでのレポートではないことをご承知願いたい。

1957年の独立後にはマレーシア固有の近代建築が模索された。ただし、ナショナル・アイデンティティに関する議論は、独立直前に駐マレー高等弁務官だったジェラルド・テンプラーによって始められていたという。このあたりの経緯は、旧インドシナ諸国においてフランス極東学院が果たした役割を、さらに言えば日本でフェノロサやコンドルが果たした役割を思わせる。かくして、独立後のマレーシアには植民地時代の実践が引き継がれ、イスラム的要素とモダニズムの建築言語を融合することによってナショナル・アイデンティティが表現された。このような建築は総じて「モハメダン建築」と呼ばれている★1。例えば、公共事業省が設計した《国立モスク》(1965)[fig.3]では、コンクリートの折板構造によってドームとミナレット(塔)がつくられ、ファサードにはアラベスクや伝統住居を思わせる軒飾りが導入されている。高層オフィスビル《ダヤブミ・コンプレックス》(1983)[fig.4]でも、イスラム的アラベスクがファサード全体を覆い、日除けの役割を果たしている。このようにイスラム的モチーフを引用するアプローチは、現代クアラルンプールを代表する超高層ビル《ペトロナス・タワー》(1998)にも受け継がれている。

街並みをつくる典型的建築は、ショップハウス[fig.5]と呼ばれる職住一体の中国式長屋であり、各時代の宗主国の影響を受けて多様な様式が入り乱れている。建物の正面には「ファイブ・フット・ウェイ」という小さなアーケード空間がある。このショップハウスを見ていると中華系移民が東南アジアの建築に与えた影響を思わずにはいられない。同様の建築類型はマレーシアと隣接するシンガポールはもとより、ベトナムやカンボジアなどのフランス植民地にも広く見られる。ショップハウスは中華系移民を介して生まれた汎地域的な近代建築なのである。

マラッカには1930年代のアールデコ建築もあった[fig.6]。段々状の四角いペディメントと模造のフラッグポールがマレーシアのアールデコ建築の特徴という。フランス発祥のアールデコは、旧インドシナ諸国に多く見られる建築様式だが、イギリスの植民地だったマレーシアにも広がっていた事実を興味深く感じた。

独立後の建築ではV型が連続する折板屋根が目を引いた。これはクアラルンプールの《国立モスク》にも見られる特徴で、雨季の豪雨に対処する工夫であると同時に伝統住居(マレーハウス)の切妻屋根を継承した建築デザインと言えるだろう。このようなVVV型の屋根は、カンボジアの近代運動「新クメール建築」においても典型的な建築言語であり、類似した造形はタイでも(日本でも!)見ることができる[fig.7]。モダニズムの建築言語がアジア・モンスーンの気候と在来の木造文化と衝突した際に生じる典型的なデザインなのである。西欧中心の汎地域性を改良する、アジア中心の汎地域性と言い換えてもよい。この意味では、ショップハウスの「ファイブ・フット・ウェイ」やコロニアル建築の「ベランダ」にも通底している。

ところで、この帝冠様式に似たコロニアル建築の設計者のひとりにジョルジュ・グロリエという考古学者がいる。彼はアンコール遺跡の調査に関わり、博物館を設計し、館長も務めた人物である。今回、彼が住んでいた《博物館長邸》(竣工年不明)[fig.8]を見ることができた。これは西洋古典建築とカンボジアの伝統住居の特徴をない交ぜにした木造住宅である。細長い中庭を囲むコの字型の平面と、建物外周を取り巻く庇が熱帯の気候にふさわしい住環境をつくりだしている。一方、庇を支える木造柱にはエンタシスが施されており、西洋中心主義的な意地も感じた。

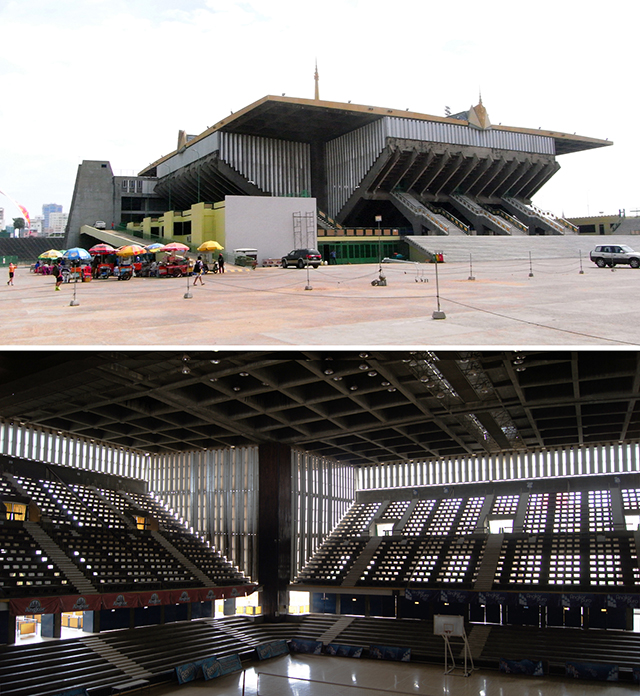

独立後の1950-60年代のカンボジアでは、「新クメール建築」と呼ばれる近代建築運動が花開いた★2。モダニズムの建築言語を基調としながらも熱帯にふさわしい遮熱・通風の工夫を施し、さらにカンボジアの伝統建築を再解釈することによってナショナル・アイデンティティの確立を目指した運動である。その中心人物であるヴァン・モリヴァンが設計した建築を2つ紹介しよう。ひとつめは、彼が自ら最高傑作と認める《ナショナル・スポーツ・コンプレックス》(1964)[fig.9, 10])の体育館である。4枚の巨大な正方形スラブ──それぞれ一本柱で支えられている──によって覆われた大空間では、観客席下の換気口とアルミ・ルーバーから風と光が取りこまれる。空調を必要としない荘厳な多孔質の空間である。厳格な幾何学と影と光が反復する様は、アンコール・ワットの空間性に通底しており、モリヴァンはこの建築によってアンコールのコンセプトを体現したと明言している。

もうひとつの《高等師範学校》(1971)[fig.11, 12]は、政変によって亡命を余儀なくされたモリヴァンの最後の作品である。パリで建築を学んだモリヴァンはル・コルビュジエからの影響を公言して憚らないが、《高等師範学校》ではコルビュジアン・スタイルが熱帯の気候風土に対応して巧妙に変形されている。各階はキャンチレバーで少しずつ迫りだしているが、これは雨季の豪雨を避けるために効果的であり、同様の手法はスリランカのジェフリー・バワの建築にも見られる。屋根に並ぶ六角形の筒は、日射熱を遮り換気を促すダブルルーフである。ファサードでは地場産のレンガ壁と薄い鉄板のルーバーによって彫りの深い表情が生まれている。

モリヴァンの他にも、1950-60年代のプノンペンでは多くのカンボジア人建築家が活躍していた。《プレア・コサマック・センター》(1969)[fig.13]はそのひとりであるマム・ソパナが設計した建物である。ファサードはブラジリアの《大統領官邸》(1957)を思わせ、柱梁の取り合いは《香川県庁舎》(1958)を思わせるが、これはオスカー・ニーマイヤーと丹下健三が当時の新興国の建築家に与えた影響の大きさを物語っている。ブラジルと日本は非西洋におけるモダニズムの先駆者であり、その影響はカンボジアに限らず東南アジア各国の戦後建築に感じられる。

シンガポール近現代建築からは、「ナショナル・アイデンティティ」というテーマを潔いまでに放棄している印象を受けた。独立以前の建築では《テロック・アヤ市場》(1894)[fig.14]とマレー鉄道の《タンジョン・パガー駅》(1932)[fig.15]が印象的だったが、マレーシアやカンボジアのコロニアル建築とは異なり、土地固有の文化を取り込もうとする意図は見られない。前者は八角形の平面で、パノプティコンの構成と軽快な鉄骨造の構築を徹底した点が独特である。一方、《タンジョン・バガー駅》は重厚なアールデコの建築で、放物線のようなアーチが支える大ホールが特徴である。土地のアイデンティティは建築ではなく壁に飾られた絵画によって図像的に表現されていた。

独立後のシンガポールを象徴する建築は「HDB(Housing Development Boardの略称)」と呼ばれる量産型の公営住宅群である[fig.16]。レム・コールハースは「シンガポール・ソングラインズ」というエッセイのなかで最初期のHDBに注目し、「一見して建築的な質を欠いた、単に膨大な量の板状住居の連なり」★3と呼んでいる。それは土地の伝統や気候風土から切り離された冷徹な──そして膨大な──機能主義の建築なのである。

中央集権的に開発を進めたHDBに抵抗して、1965年にはウィリアム・リムとタイ・ケン・スーンという2人の建築家を中心にSPURというグループが結成された。しかし、彼らの代表作《ゴールデンマイル・コンプレックス》(1973)や《ピープルズパーク・コンプレックス》(1973)[fig.17, 18]にも、マレーシアやカンボジアのモダニストが模索したようなナショナル・アイデンティティは感じられない。大胆なヴォリューム構成と機能混交、立体的なアトリウム空間はきわめて魅力的だが、伝統や気候風土とは一切無関係だ。

「ナショナル・アイデンティティの創造」という新興国共通のテーマを放棄することによって、シンガポールの近代建築は逆説的に際立っている。その背景には、東南アジアに位置するにもかかわらず国民の75%を中華系が占めるという特殊性も関係しているかもしれない。この潔さすら感じるシンガポールの汎地域的な性質は、グローバリゼーションを背景とした近年の大規模開発にも引き継がれているように思われる。モシェ・サフディを起用した《マリーナ・ベイ・サンズ》(2010)、ダニエル・リベスキンドを起用した高級コンドミニアム《リフレクションズ》(2011)[fig.19]、OMAを起用した《インターレース》(2013)など、2010年代のシンガポールはスターアーキテクトの共演の場となっている。

このように、世界中の設計事務所が差異を競い合っている状況だが、その全体からはひとつのトレンドが浮かび上がる。それは建築の緑化、すなわち「グリーン建築」の流行である。シンガポールは国策としてグリーン建築を推進しており、ケン・ヤングによる《ソラリス・センター》(2011)[fig.20]、リン・ハオによる《サテイ・バイ・ザ・ベイ》(2012)[fig.21]、Aedasによるジョージ・ルーカス社の《サンドクローラー》(2014)、伊東豊雄による《キャピタグリーン》(2015)、WOHAによる《オアシア・ホテル》(2016)[fig.22]など、その例は枚挙に暇がない。

熱帯が植物の生育に有利なのは確かだが、グリーン建築はシンガポールが風土性に目を向けた第一歩と言えるのだろうか? ここで少し視野を広げると、グリーン建築はシンガポールに限らず東南アジア全体で流行している。さらに言えば、日本や欧米諸国でも......。それはサステイナビリティというグローバルな旗印に対する反応、グローバルな潮流なのである。個人的には、熱帯の植物が繁茂するグリーン建築よりも、世界中の植物を展示する植物園《ガーデン・バイ・ザ・ベイ》(2012)[fig.23]のほうが「シンガポール的」だと感じる。《ガーデン・バイ・ザ・ベイ》のガラスドームは温帯以北の植物を育てる「冷室」であり、空調によって熱帯気候を乗り越えたシンガポールを象徴している。これが植民地時代に欧米列強が建てた「温室」に相当すると考えるのはうがち過ぎだろうか。

最後に、今回の旅で最も印象に残った現代建築であるトマス・ヘザウィック設計の《南洋理工大学ラーニング・ハブ》(2015)[fig.24, 25]を紹介したい。外壁のない不整形のスラブを積層し、その中に小さな部屋がちりばめられている。空調する範囲を最低限に留め、大部分を風が吹き抜ける半屋外空間にするコンセプトであり、不整形のスラブが多様な場所を生み出している。上方に向かってスラブを徐々に迫り出す手法はモリヴァンやバワと同様に雨季の豪雨対策であろう。テラスには木々が植えられ、壁面緑化もあり、グリーン建築の潮流に沿っている。しかし、これらの植物は単に視覚的効果をもたらたすだけではなく、半屋外空間に魅力を与える触覚的な要素となっている。この建築は空調が当たり前になったシンガポールでは批判的に際立ち、むしろ、発展途上の東南アジア諸国の現代建築に接近しているように感じた。シンガポール・モデルから逸脱する建築が生まれ、東南アジア全域で連帯する──これが、多様性と同質性の最前線なのかもしれない。

ここでは、東南アジアの近現代建築の多様性と同質性の一端を、今年8月にマレーシア・カンボジア・シンガポールで見聞した建築の報告を通じて紹介したいと思う。なお、旅行の主目的は3つあり、ひとつめは九州大学芸術工学研究院が中心となって進めている「鉄骨考古学」というコロニアル建築調査の補助、2つめはシンガポール国立大学と九州大学環境設計グローバルハブの交流ワークショップ、3つめは筆者個人が進めているカンボジアのモダニスト建築家ヴァン・モリヴァンに関する調査であった。これらの目的からして、本文が各都市を網羅的に観察したうえでのレポートではないことをご承知願いたい。

クアラルンプール

マレーシアの首都クアラルンプールでは、まずはイギリス植民地時代に建てられたコロニアル建築を見学した。その代表例としては《クアラルンプール駅》(1886)[fig.1]と《マレーシア鉄道公社ビル》(1910)[fig.2]が挙げられ、イスラム建築を思わせる馬蹄形アーチが特徴的である。案内してくれた専門家のナジブ・アルフィン氏によると、マレーシアはムガール帝国の版図ではなかったにもかかわらず、英国人建築家はムガール・イスラミック調の洋風建築を建てたという。先行して植民地化したインドでの経験を活かしたという訳である。

- fig.1(左)──《クアラルンプール駅》(アーサー・B・ハバック、1886)

fig.2(右)──《マレーシア鉄道公社ビル》(アーサー・B・ハバック、1910)

1957年の独立後にはマレーシア固有の近代建築が模索された。ただし、ナショナル・アイデンティティに関する議論は、独立直前に駐マレー高等弁務官だったジェラルド・テンプラーによって始められていたという。このあたりの経緯は、旧インドシナ諸国においてフランス極東学院が果たした役割を、さらに言えば日本でフェノロサやコンドルが果たした役割を思わせる。かくして、独立後のマレーシアには植民地時代の実践が引き継がれ、イスラム的要素とモダニズムの建築言語を融合することによってナショナル・アイデンティティが表現された。このような建築は総じて「モハメダン建築」と呼ばれている★1。例えば、公共事業省が設計した《国立モスク》(1965)[fig.3]では、コンクリートの折板構造によってドームとミナレット(塔)がつくられ、ファサードにはアラベスクや伝統住居を思わせる軒飾りが導入されている。高層オフィスビル《ダヤブミ・コンプレックス》(1983)[fig.4]でも、イスラム的アラベスクがファサード全体を覆い、日除けの役割を果たしている。このようにイスラム的モチーフを引用するアプローチは、現代クアラルンプールを代表する超高層ビル《ペトロナス・タワー》(1998)にも受け継がれている。

- fig.3(左)──《国立モスク》(公共事業局、1965)

fig.4(右)──《ダヤブミ・コンプレックス》(BEP+MAA、1983)

マラッカ

マレー半島西海岸の港湾都市マラッカは、16世紀はポルトガル、17世紀はオランダ、19世紀はイギリスに支配された歴史を持つ。また、「プラナカン」と呼ばれる中華系移民の文化が栄えた町でもある。東西の文化が重層した独特の歴史的街並みはユネスコ世界遺産に登録されている。街並みをつくる典型的建築は、ショップハウス[fig.5]と呼ばれる職住一体の中国式長屋であり、各時代の宗主国の影響を受けて多様な様式が入り乱れている。建物の正面には「ファイブ・フット・ウェイ」という小さなアーケード空間がある。このショップハウスを見ていると中華系移民が東南アジアの建築に与えた影響を思わずにはいられない。同様の建築類型はマレーシアと隣接するシンガポールはもとより、ベトナムやカンボジアなどのフランス植民地にも広く見られる。ショップハウスは中華系移民を介して生まれた汎地域的な近代建築なのである。

- fig.5──マラッカのショップハウス

マラッカには1930年代のアールデコ建築もあった[fig.6]。段々状の四角いペディメントと模造のフラッグポールがマレーシアのアールデコ建築の特徴という。フランス発祥のアールデコは、旧インドシナ諸国に多く見られる建築様式だが、イギリスの植民地だったマレーシアにも広がっていた事実を興味深く感じた。

- fig.6──マラッカのアールデコ建築(1939)

独立後の建築ではV型が連続する折板屋根が目を引いた。これはクアラルンプールの《国立モスク》にも見られる特徴で、雨季の豪雨に対処する工夫であると同時に伝統住居(マレーハウス)の切妻屋根を継承した建築デザインと言えるだろう。このようなVVV型の屋根は、カンボジアの近代運動「新クメール建築」においても典型的な建築言語であり、類似した造形はタイでも(日本でも!)見ることができる[fig.7]。モダニズムの建築言語がアジア・モンスーンの気候と在来の木造文化と衝突した際に生じる典型的なデザインなのである。西欧中心の汎地域性を改良する、アジア中心の汎地域性と言い換えてもよい。この意味では、ショップハウスの「ファイブ・フット・ウェイ」やコロニアル建築の「ベランダ」にも通底している。

- fig.7──VVV型の屋根のあるマラッカの近代建築。1960年代の建設と思われる。

プノンペン

カンボジアは1953年の独立以前はフランスの保護国だった。首都プノンペンにはフレンチ・コロニアル建築が数多く残っており、なかには西洋と土地固有の建築文化の融合を目指した例もある。1910-20年代に建てられた王宮や博物館はその代表例で、日本のいわゆる「帝冠様式」と同じく、洋風建築の上に伝統的な切妻屋根や塔が載っている。これはカンボジア発祥という訳ではなく、19世紀末に建てられた隣国タイの王宮建築も同様の形式を持つ。マレーシアのムガール・イスラミック建築と同様に、西洋人が近隣諸国で試みた建築言語を流用した事例なのかもしれない。ところで、この帝冠様式に似たコロニアル建築の設計者のひとりにジョルジュ・グロリエという考古学者がいる。彼はアンコール遺跡の調査に関わり、博物館を設計し、館長も務めた人物である。今回、彼が住んでいた《博物館長邸》(竣工年不明)[fig.8]を見ることができた。これは西洋古典建築とカンボジアの伝統住居の特徴をない交ぜにした木造住宅である。細長い中庭を囲むコの字型の平面と、建物外周を取り巻く庇が熱帯の気候にふさわしい住環境をつくりだしている。一方、庇を支える木造柱にはエンタシスが施されており、西洋中心主義的な意地も感じた。

- fig.8──《博物館長邸》。設計はジョルジュ・グロリエ、1910-20年代の建設と考えられる。

独立後の1950-60年代のカンボジアでは、「新クメール建築」と呼ばれる近代建築運動が花開いた★2。モダニズムの建築言語を基調としながらも熱帯にふさわしい遮熱・通風の工夫を施し、さらにカンボジアの伝統建築を再解釈することによってナショナル・アイデンティティの確立を目指した運動である。その中心人物であるヴァン・モリヴァンが設計した建築を2つ紹介しよう。ひとつめは、彼が自ら最高傑作と認める《ナショナル・スポーツ・コンプレックス》(1964)[fig.9, 10])の体育館である。4枚の巨大な正方形スラブ──それぞれ一本柱で支えられている──によって覆われた大空間では、観客席下の換気口とアルミ・ルーバーから風と光が取りこまれる。空調を必要としない荘厳な多孔質の空間である。厳格な幾何学と影と光が反復する様は、アンコール・ワットの空間性に通底しており、モリヴァンはこの建築によってアンコールのコンセプトを体現したと明言している。

- fig.9(上)──《ナショナル・スポーツ・コンプレックス》(ヴァン・モリヴァン、1964)

fig.10(下)──同内観

もうひとつの《高等師範学校》(1971)[fig.11, 12]は、政変によって亡命を余儀なくされたモリヴァンの最後の作品である。パリで建築を学んだモリヴァンはル・コルビュジエからの影響を公言して憚らないが、《高等師範学校》ではコルビュジアン・スタイルが熱帯の気候風土に対応して巧妙に変形されている。各階はキャンチレバーで少しずつ迫りだしているが、これは雨季の豪雨を避けるために効果的であり、同様の手法はスリランカのジェフリー・バワの建築にも見られる。屋根に並ぶ六角形の筒は、日射熱を遮り換気を促すダブルルーフである。ファサードでは地場産のレンガ壁と薄い鉄板のルーバーによって彫りの深い表情が生まれている。

- fig.11(左)──《高等師範学校》(ヴァン・モリヴァン、1971)

fig.12(右)──同内観

モリヴァンの他にも、1950-60年代のプノンペンでは多くのカンボジア人建築家が活躍していた。《プレア・コサマック・センター》(1969)[fig.13]はそのひとりであるマム・ソパナが設計した建物である。ファサードはブラジリアの《大統領官邸》(1957)を思わせ、柱梁の取り合いは《香川県庁舎》(1958)を思わせるが、これはオスカー・ニーマイヤーと丹下健三が当時の新興国の建築家に与えた影響の大きさを物語っている。ブラジルと日本は非西洋におけるモダニズムの先駆者であり、その影響はカンボジアに限らず東南アジア各国の戦後建築に感じられる。

- fig.13──《プレア・コサマック・センター》(現・国立技術研修所、マム・ソパナ、1969)

シンガポール

最後に訪れたシンガポールでは、英国コロニアル建築と独立後の1960-80年代に建設された近代建築に加えて、2010年代に竣工した現代建築を数多く見た。東南アジア諸国はシンガポールを発展のモデルと見なしているため、シンガポールの現代建築事情は東南アジア全体の建築の潮流を占ううえで重要である。シンガポール近現代建築からは、「ナショナル・アイデンティティ」というテーマを潔いまでに放棄している印象を受けた。独立以前の建築では《テロック・アヤ市場》(1894)[fig.14]とマレー鉄道の《タンジョン・パガー駅》(1932)[fig.15]が印象的だったが、マレーシアやカンボジアのコロニアル建築とは異なり、土地固有の文化を取り込もうとする意図は見られない。前者は八角形の平面で、パノプティコンの構成と軽快な鉄骨造の構築を徹底した点が独特である。一方、《タンジョン・バガー駅》は重厚なアールデコの建築で、放物線のようなアーチが支える大ホールが特徴である。土地のアイデンティティは建築ではなく壁に飾られた絵画によって図像的に表現されていた。

- fig.14(左)──《テロック・アヤ市場》(現・ラオパサ・ホーカーセンター、ジェイムズ・マックリッチ、1894)、撮影=井上朝雄

fig.15(右)──《タンジョン・パガー駅》(D・S・ペトロヴィッチ、1932)、撮影=井上朝雄

独立後のシンガポールを象徴する建築は「HDB(Housing Development Boardの略称)」と呼ばれる量産型の公営住宅群である[fig.16]。レム・コールハースは「シンガポール・ソングラインズ」というエッセイのなかで最初期のHDBに注目し、「一見して建築的な質を欠いた、単に膨大な量の板状住居の連なり」★3と呼んでいる。それは土地の伝統や気候風土から切り離された冷徹な──そして膨大な──機能主義の建築なのである。

- fig.16──南洋理工大学近くのHDB群

中央集権的に開発を進めたHDBに抵抗して、1965年にはウィリアム・リムとタイ・ケン・スーンという2人の建築家を中心にSPURというグループが結成された。しかし、彼らの代表作《ゴールデンマイル・コンプレックス》(1973)や《ピープルズパーク・コンプレックス》(1973)[fig.17, 18]にも、マレーシアやカンボジアのモダニストが模索したようなナショナル・アイデンティティは感じられない。大胆なヴォリューム構成と機能混交、立体的なアトリウム空間はきわめて魅力的だが、伝統や気候風土とは一切無関係だ。

- fig.17(左)──《ピープルズパーク・コンプレックス》(デザイナー・パートナーシップ、1973)

fig.18(右)──基壇内部のショッピング・センター

「ナショナル・アイデンティティの創造」という新興国共通のテーマを放棄することによって、シンガポールの近代建築は逆説的に際立っている。その背景には、東南アジアに位置するにもかかわらず国民の75%を中華系が占めるという特殊性も関係しているかもしれない。この潔さすら感じるシンガポールの汎地域的な性質は、グローバリゼーションを背景とした近年の大規模開発にも引き継がれているように思われる。モシェ・サフディを起用した《マリーナ・ベイ・サンズ》(2010)、ダニエル・リベスキンドを起用した高級コンドミニアム《リフレクションズ》(2011)[fig.19]、OMAを起用した《インターレース》(2013)など、2010年代のシンガポールはスターアーキテクトの共演の場となっている。

- fig.19──《リフレクションズ》(ダニエル・リベスキンド、2011)

このように、世界中の設計事務所が差異を競い合っている状況だが、その全体からはひとつのトレンドが浮かび上がる。それは建築の緑化、すなわち「グリーン建築」の流行である。シンガポールは国策としてグリーン建築を推進しており、ケン・ヤングによる《ソラリス・センター》(2011)[fig.20]、リン・ハオによる《サテイ・バイ・ザ・ベイ》(2012)[fig.21]、Aedasによるジョージ・ルーカス社の《サンドクローラー》(2014)、伊東豊雄による《キャピタグリーン》(2015)、WOHAによる《オアシア・ホテル》(2016)[fig.22]など、その例は枚挙に暇がない。

- fig.20(左)──《ソラリス・センター》(ケン・ヤング、2011)

fig.21(中)──《サテイ・バイ・ザ・ベイ》(リン・ハオ、2012)

fig.22(右)──《オアシア・ホテル》(WOHA、2016)

熱帯が植物の生育に有利なのは確かだが、グリーン建築はシンガポールが風土性に目を向けた第一歩と言えるのだろうか? ここで少し視野を広げると、グリーン建築はシンガポールに限らず東南アジア全体で流行している。さらに言えば、日本や欧米諸国でも......。それはサステイナビリティというグローバルな旗印に対する反応、グローバルな潮流なのである。個人的には、熱帯の植物が繁茂するグリーン建築よりも、世界中の植物を展示する植物園《ガーデン・バイ・ザ・ベイ》(2012)[fig.23]のほうが「シンガポール的」だと感じる。《ガーデン・バイ・ザ・ベイ》のガラスドームは温帯以北の植物を育てる「冷室」であり、空調によって熱帯気候を乗り越えたシンガポールを象徴している。これが植民地時代に欧米列強が建てた「温室」に相当すると考えるのはうがち過ぎだろうか。

- fig.23──《ガーデン・バイ・ザ・ベイ:クラウド・フォレスト》(ウィルキンソン・アイル、2014)

最後に、今回の旅で最も印象に残った現代建築であるトマス・ヘザウィック設計の《南洋理工大学ラーニング・ハブ》(2015)[fig.24, 25]を紹介したい。外壁のない不整形のスラブを積層し、その中に小さな部屋がちりばめられている。空調する範囲を最低限に留め、大部分を風が吹き抜ける半屋外空間にするコンセプトであり、不整形のスラブが多様な場所を生み出している。上方に向かってスラブを徐々に迫り出す手法はモリヴァンやバワと同様に雨季の豪雨対策であろう。テラスには木々が植えられ、壁面緑化もあり、グリーン建築の潮流に沿っている。しかし、これらの植物は単に視覚的効果をもたらたすだけではなく、半屋外空間に魅力を与える触覚的な要素となっている。この建築は空調が当たり前になったシンガポールでは批判的に際立ち、むしろ、発展途上の東南アジア諸国の現代建築に接近しているように感じた。シンガポール・モデルから逸脱する建築が生まれ、東南アジア全域で連帯する──これが、多様性と同質性の最前線なのかもしれない。

- fig.24(上)──《南洋理工大学ラーニング・ハブ》(トマス・ヘザウィック、2015)

fig.25(下)──同内観。以上、特記のないものは筆者撮影

註

★1──Chan Chee Yoong ed., Post Merdeka Architecture: Malaysia 1957-1987, Pertubuhan Akitek Malaysia, 2007

★2──H.G. Ross and D.L.Collins, Building Cambodia 'New Khmer Architecture' 1953-1970, Bangkok, 2007

「新クメール建築」の主要建築作品は「10+1 web site」「Photo Archives:188 カンボジアの近代建築──ヴァン・モリヴァンを中心に」を参照

★3──レム・コールハース「新加被歌的路(シンガポール・ソングラインズ) ポチョムキン・メトロポリスのポートレートあるいは三〇年のタブラ・ラサ」『10+1』No.50(訳=太田佳代子+八束はじめ、LIXIL出版、2008)

岩元真明(いわもと・まさあき)

1982年生まれ。建築家。ICADA共同主宰。2006年シュトゥットガルト大学ILEK研究員。2008年東京大学大学院修了後、難波和彦+界工作舎勤務。2011–15年ヴォ・チョン・ギア・アーキテクツ勤務(パートナー兼ホーチミン事務所所長)。2015年よりICADA共同主宰。2016年より九州大学芸術工学研究院助教。共訳=ロベルト・ガルジャーニ『レム・コールハース|OMA──驚異の構築』(難波和彦監訳、鹿島出版会、2015)。URL=http://icada.asia/wp/