「オブジェクト」はわれわれが思う以上に面白い

プロトタイプ、オブジェクト指向哲学、幹-形而上学

──ロマン主義批判としての

- エリー・デューリング氏(《s-house》にて)

清水──そうです。ここで姿を現わしている無限性という問題は、どこまでも膨らんでいく多数性をどう考えるかということでもあるのではないでしょうか? これは、「一と多」という主題の変形されたものだと僕は考えます。有限と無限が短絡してしまい、それらが相関的にしか考えられないというのは、その対のなかだけで問題を考えると不可避的に起こってくることなのです。

重要なのは、「一と多」関係と、もう一つの対である主体と対象の問題が地続きだという観点に立つことだと僕は思うんです。有限性と無限性、「一と多」の関係を考えるにあたって、それらがただ対として考えられるだけだと、両者は短絡してしまいます。アートの場合、作品が立ち現われるよりは、恣意的なプラクシス、たんなるパフォーマンスになっていってしまう。

こうしたディレンマの状況から脱するためには、「一と多」という視点だけではなく、いったん主体と対象の問題を絡めることが必要なのです。つまり、「一と多」が相関的である関係を確定的にするために、一度

つまり、有限と無限(一と多)、主体と対象といった2種類の二項対立があって、それぞれを考えるためにも、それらの交点になるところが重要になってくるのです。ミシェル・セールは最近、幹細胞、万能細胞を喩えに哲学の構想を語っていますが、それは非常に興味深いものです。幹細胞が骨や臓器や血液、さまざまな細胞に変化するように、形而上学にとっても、複数の問題がそこで交差する中間点がある。「幹-形而上学(métaphysique souche)」というものがあるのだと、彼は言うのです。

多数性の共存とか、主体による綜合とか、そういったものを単独で考えるだけでは不十分で、複数のディレンマの交点から出発して思考する必要がある。プロトタイプの理論が提示しているのも、おそらくそういう問題ではないでしょうか。プロトタイプ論もまた、結局は主体的なものでしかないプロジェクトでもなく、多数性が漫然と展開されていくプロセスでもなく、美学に現われた有限と無限のディレンマを扱いながら、ついには対象というものにぶつかっています。それが、マテリアルなものとしての作品だと指摘しているわけです。

デューリング──ええ、

- fig.8──カンタン・メイヤスー

『有限性の後で

──偶然性の必然性についての試論』

(千葉雅也+大橋完太郎+星野太訳、

人文書院、2016)

デューリング──そうですね、メイヤスー自身が彼の思弁的な試みを「オブジェクト指向哲学」の一部として見るかどうかははっきりしませんが。実際のところ、彼はあんまりオブジェクトには関心がないんじゃないかと思うんです。とはいえ重要なのは、私がこのプロトタイプの全構想を展開したのは2000年から2001年のことで、そのときは思弁的実在論とかオブジェクト指向哲学に関する議論というのはまったくなかったということです。当時私はラトゥール、またそれに劣らずエチエンヌ・スーリオやジルベール・シモンドンの一部の仕事にもとづいて書いていました。そして、オブジェクトとプロジェクトの関係について考えるようになったもともとのきっかけはコンテンポラリー・アートのあるプラクティスとぶつかったことだったのです。自分たちの作品がオブジェクトではなく、進行中のプロジェクト、あるいはプロセスだと言い張り続ける芸術家たちと関わっていて、間違っていると思ったし、すこしばかりうんざりしていたんですね。アラン・バディウがやってきたのはそのあとです──彼は、アート活動の無限のプロセスの、たんなる不確かな表現や目撃になってしまうアート作品のあらゆるアイデアの背後にある、ロマン主義的な核について、よりはっきりさせるための手掛かりを私に与えてくれました。

清水──「プロトタイプ論」では、パナマレンコの「飛べない飛行機」のような、奇妙な例も挙げていましたね。

- fig.9(エリー・デューリング氏による)

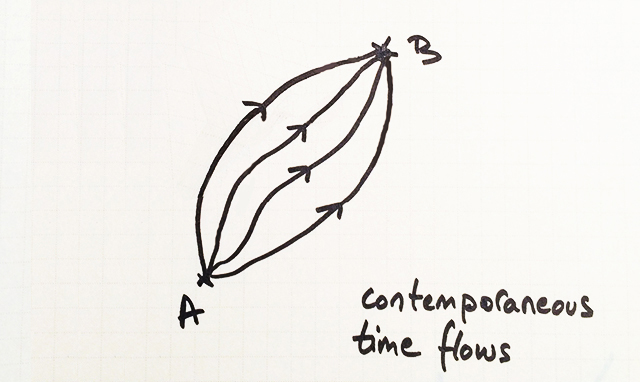

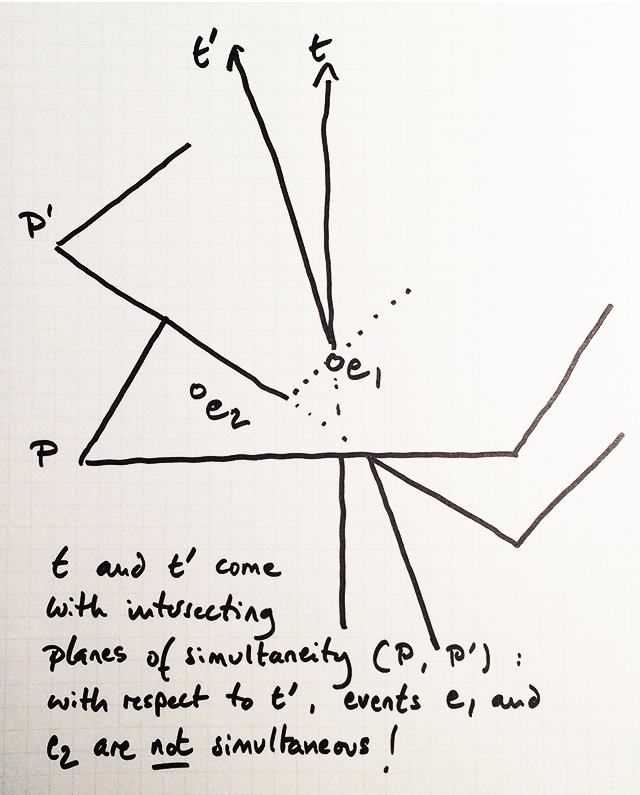

相対性(relativity)と同時性(simultaneity)の話に戻りましょう。この2つは私たちのディスカッションの鍵概念だし、特に建築オブジェクトに結びつけるにあたってはそうだと思うからです。さっき、相対性理論は時空間のなかで諸々のパースペクティヴが絡み合っている理論だと言いましたね。ちょっと図を書かせてください[fig.9]。清水さんがライプニッツと結びつけて話していた直線的(リニア)な順序と近傍性から、時間について考えさせられました。というのも通常、時間というのは直線的な順序として表象されます。こんなふうにAとBの2つの動き、変化のフローがあるとして......、そしてこっちはtとt'、これらのローカルなフローに伴う時間の様態を、関連づける軸です。ここで自然に浮かんでくるのが、同時性の関係がどのようなものなのか、という問題です。

2つの出来事e1とe2を、観察者がそれぞれのローカルな参照フレームから眺めているとすると、どういう意味においてこれらの出来事が同時的であるとみなされるのでしょうか? アインシュタインに言わせれば、それぞれの観察者、もしくは参照フレームにとって時間の順序というのはひとつしかないのですが、別のパースペクティヴがあり、実際には不特定の無数のパースペクティヴがあって、この最初の時間線とそれぞれ違ったふうに交差してくるのです。ですから、時間のグローバルな順序というのはないわけです。e1とe2は、絶対的な意味では同時だとは言えない。しかもなお、時空間の図で特に面白いのは、こうした時間の矛盾を、それらが一つの空間表象のうちに合流させているそのやり方です。諸々のパースペクティヴは共存しており、詳しくマッピングすることすらできるのです。今私が描いた図は、数多くのレイヤーと、諸関係の同時性を合流させています。違った角度から、空間-時間を切り取ってくることができるわけです。これらはすべて直線的な順序ですが、あなたはお互いに重ね合わされた直線的な順序の多様性を手に入れることになります。「時間の相対性」とはこうしたものなのです。ですがもっと突っ込んで言えば、こうした枠組みのなかで、絶対的な意味での共存をあなたがどう回復しようとするのかに私は興味があります。こうした直観は幾何学的というよりはトポロジー的なものです。同時性のトポロジー的な観念、通常のものとは違うと言ってもいい概念が、この図のなかには隠れているんです。

清水──そこで同時性を語る場合のメディウム(媒体)はなんでしょう?

デューリング──物理学者に言わせれば時間と空間ですね。でも一般化することはできますよ。

清水──空間と時間ですか、運動しているものではなくて?

- fig.10(エリー・デューリング氏による)

清水──それはあなたが2014年に早稲田大学でした講演「レトロ未来」(5月22日、早稲田大学文化構想学部表象・メディア論系主催)で、いわゆるレトロフューチャー趣味やアンリ・ベルクソンを語りながら、複数のヴァーチュアルな時間性について語った問題とも、おそらく関係しているでしょうね。

準-客体、アクター・ネットワーク、離接的綜合

清水──じつは僕が最初にセールについて書いた本『セール、創造のモナド──ライプニッツから西田まで』(冬弓舎、2004)も、ロマン主義批判を問題意識として持っていました。有限性が徹底して相対化され、否定されていくなかで、直接的に無限が出てくるのがロマン主義であるという主張をしています。僕は、レヴィナスもデリダもこうしたロジックから抜け出せていないと考え、ミシェル・セールを突破口にしてあたらしい局面に向かうべきだという議論をしています。

- fig.11──清水高志

『来るべき思想史

──情報/モナド/人文知』

(冬弓舎、2009)

デューリング──そんなふうに考えられるでしょうね。というのも、セールは文学と強い結びつきを持っていますから。とはいえ現代美学と彼との関わりということで言うと、あまり定かではありません......。しかし彼の準-客体の理論は、おそらくこうした側面と関わるべきものです。あなたがこの概念によって、有限-無限というロマン主義的な問題を、諸々の個の相互的な条件づけを考えることによって、どうやって解くのかとても興味がありますね。個はほかの個や、ほかの諸々の個の多様性と対峙するものでなければならないと思います。こうした新たなコンテクストにおいては、無限の問題はパースペクティヴの問題と切り離すことができません。問題は、多様で変化する諸々のパースペクティヴを、それじたい進行中の全体性、開かれた全体性のうちにはめ込むことです。思うに、ロマン主義に欠けているのはこれなんですよ。ロマン主義はパースペクティヴについての明確な概念を持っていません。存在とその他者の弁証法を探求し、有限という見地から語ることをより好んだヘーゲルしにしてもまた然りです。しかしさらに、ライプニッツからドゥルーズ、セール、ラトゥールへと逃れてきたもう一つの伝統があるのです。求められているのは、この道筋のどこかにベルクソンをはめ込むことなんですよ!

柄沢──デューリングさんは幾多のヴァーチュアルなパースペクティヴが《s-house》内を行き交うように感じられると指摘されていました。《s-house》の各層の床を繋ぐ細切れの小さな階段の存在が人々のヴァーチュアルな動きを喚起させる。そしてこのヴァーチュアルな動きは、それぞれが個別に独自に動いていて、あたかもそれらに複数のパースペクティヴがあるように感じられると。そのために《s-house》にはヴァーチュアルなパースペクティヴが至る方向に幾つも同時に行き交っているように見えると。これは非常に重要な指摘だと思います。私自身も幾多の視点、幾つもの方向からのヴァーチュアルなパースペクティヴをあの家の中で感じます。誰かが《s-house》の中にいて動いている気配のようなものを感知しつつも、実際はそこには誰もいない。ヴァーチュアルな複数のパースペクティヴの存在を、《s-house》を訪れるたびに感じます。

デューリング──壁ではなく、二重の階段が《s-house》の中心要素のひとつになっています。すべての土台となる基盤といったものも見てとることができない。普通の意味での一階(ground floor)がないんです。部屋に入るやいなや、諸々の階層が互いに結びついた積み重なりに出くわすことになる。また階段はとても重要なのですが、それは全体の構造にヴァーチュアルな動きを導き入れるものだからです。部屋を歩き回るより前に、諸々の階段の同時的な方向づけによって暗示される、パラレルな生成のラインによって、さまざまなレヴェルや領域のあいだの時空間的な結びつきがヴァーチュアルに引き起こされます。そんなわけで《s-house》は、実際に多種多様なパースペクティヴの共在がそのまま明確なものになった空間なのです。

- fig.12──エドゥアルド・

ヴィヴェイロス・デ・カストロ

『食人の形而上学

──ポスト構造主義的人類学への道』

(洛北出版、2015)

柄沢──そこが同時性の議論につながっているわけですね。同時性について、デ・カストロも触れています。デ・カストロのパースペクティヴィズムにおいては、動的に移り変わってゆくパースペクティヴのあり方について語られていますが、そこでは複数のパースペクティヴがせめぎ合いながら同時に存在しており、極端な場合には相互に立場が入れ替わっていく。《s-house》においても空間同士が絡み合い、距離の関係が攪乱し、訪れる人の相互の視点は異なる層や部屋の間に設けられた隙間やヴォイドを通して、さまざまな意外な位置から互いに眺め合い、複雑な空間の中をパースペクティヴがせめぎ合うことになる。場合によっては位置する場所を交代することによって異なる立場からのパースペクティヴを味わうことも可能です。このように《s-house》の空間の中では複数のパースペクティヴがせめぎ合いながら同時に存在しているのです。

動く身体の生態系としての建築

──視覚のスピードと身体的なマテリアルの合流

デューリング──見ているもの、眼に与えられているものと、身体が現在、触知や運動感覚のフィードバックによって感じているもののこうした合流に興味があります。一方では、眼によるパースペクティヴがあり、エッシャーの絵のような曖昧な空間と出くわして、空間を横断して分布している異なった領域や部屋たちの結びつきに意味を見出そうとしています。他方では、私自身の身体、私の足や手が、それらを取り巻くヴァーチュアルな運動を、家の中にいるほかの人の身体にも投影しています。重要なのは、これら2つは厳密には同時に協働していないということです。眼に与えられるものと、あなた自身の身体の動くパースペクティヴによる、行動的もしくは身体的空間とのあいだには離接が、不一致があるのです。たとえば、あなたからはほとんど届くぐらいの距離に事物が見える。すこし腕を伸ばし、二、三歩足を踏みだすだけでキッチンのあるオブジェクトを掴めるように思われる。しかしそのとき、あなたの身体は無意識に、実際にその場所に到達するためにはまわり道をし、階段を上り、回転するなどしなければいけないことがわかっているのです。あなたが家の写真を撮ったやり方も面白かったですね。がらんとした《s-house》は、魅力的でフォトジェニックなオブジェクトです──それはエッシャー風のタッチの抽象画や、幾何学的アートの一部分のように見えます。ある方向から別の方向へとくるっと向きを変える、ネッカーキューブのような多義的な形を思い起こさせます。あなたがいくつかの身体を部屋に導き入れるやいなや、あなたは動く諸々のヴァーチュアルなパースペクティヴの共在ということの意味を捉えるのですが、それは厳密にはぴったり一緒になってはおらず、脱臼しつづけているのです。私は「動く」と言いましたが、それが建築において面白いのは、パースペクティヴがつねに動くからです。実際にそれを掴むために動く必要はありません。建築は絵画的なものではないんです。それは、本質的に動くもので、清水──うちに来たあるお客さんが、僕が上にものを取りに行った姿を見て、自分はソファに座っているのに、まるで自分の分身が動いたように感じたと言っていましたよ。

柄沢──家にいる人たちのパースペクティヴがあって、同じ感覚を共有している。ほかの人から得られるパースペクティヴ。ヴァーチュアルなパースペクティヴから得られる効果というのがあるでしょうね。

デューリング──それに、諸々のパースペクティヴの重なりというものもあります。あなたはキッチンにいて、ある人を見ている。行動と距離ですね。その人はすでにあなたと一緒にいるのですが、しかし身体には彼が遠いことがわかっているのです。お望みなら、これは視覚のスピードと身体的なマテリアルとの合流というふうに言い直してもいいでしょう。光と質料です。これはとてもベルクソン的ですね。アインシュタイン風に言うなら、光の速度と物質の速度です。

柄沢──視覚的には近距離に感じるのに、身体感覚としては非常に遠い。視覚と身体感覚のギャップですね。

デューリング──ギャップもしくは歪みですね。諸々のパースペクティヴの分裂と言い直すこともできるでしょう。視覚のパースペクティヴはあなたに、あなたの身体が知っているのとは違う感じを与えるからです。空間を経由する実際の結びつきは、ただ見ることによって得られる瞬間的な結びつきよりも時間がかかるのです。空間は複合される──もともとの意味での部屋はおそらくなく、なんらかのアスペクトのフレーム、空間のなんらかの部分がある。絵のフレームのようになった開口部がありますよね。これらすべてがあなたに、一つのイマージュとして与えられている。あなたは外部で起こりつつあることのイマージュをかたちづくります。実際のところ、それがたった一つのイマージュとしてフレーム化されるのか私には定かではありません。──それはむしろ、入れ子になった部屋の複雑な幾何学、あなたの心の周りを漂う諸々のイマージュのネットワークなのです。そしてこれらのイマージュがたった一つの全体へと一体化するのを妨げているのは、あなたが同じ空間をリアルもしくはヴァーチュアルな動きの別のレヴェルで、同時に経験するということなのです。その意味で、こうした状況は相対論的な時空間と似ていますね。

清水──道元という日本の思想家は、こんなことを言っているんです。空を飛ぶとき、鳥は空と一体化しており、泳いでいるとき、魚は海と一体化している。けれども、彼らが一体化していた空や海は、それ自体もっと無辺際な空や海と繋がっているのだから、鳥や魚がある地点からある地点へ行ったとか、ある方向へ行ったということは、もはや関係ないんだと。さきほどの、大きな意味での「場所」の共有ということですね。──これは究極の譬えですが、デューリングさんが言っている同時性と同じ例だと思います。

柄沢──建築物や美術作品をつくるとき、われわれは無限に近い多様なパースペクティヴや、多種多様な視点について想像しながら制作しうると思うんです。このような多様な視点からのパースペクティヴを建築に埋め込むための、ひとつの有効な方法があります。それはトポロジー的なネットワークを建築に埋め込むことです。《s-house》は一見すると構造と空間がネットワーク的に絡み合う複雑な構成をしていますが、論理を単純化すると、じつは2つの位相的なループが共存し、枝分かれを繰り広げながら錯綜しつつ絡み合うという単純な構成が隠れています。この位相的なループは場所によっては膨らんで床になったり、壁になったり庇になったりしていますが、《s-house》はじつのところ2つの閉じた位相的なループが絡み合うことによって、その複雑な空間がつくられているのです。この2つの位相的なループの絡み合いという構成の論理は大事だと思っていて、独自の建築哲学として打ち立てています。というのも、世の中のほとんどの建築は、位相的に単純化をすると、1つの位相的なループの変形に留まっていて、2つ以上、あるいは3つ以上の複数の位相的なループが共存していることはほとんどありません。《s-house》は2つの位相的なループが共存しながら絡み合うことによって、従来の建築とは異なる一層精妙、複雑に錯綜する多様な空間が産み出されています。このために、空間の内部にいくつもの異なるパースペクティヴが共存し、あたかも無限とも言える複数のパースペクティヴの所在を感知することができるようになっています。つねに2つの位相的に異なる論理がせめぎ合いながら共存し絡み合うという方法を用いることによって、つまり2つの位相のコンビネーションとして空間が産み出されることによって、通常の手法では考えられないほどの多様なパースペクティヴが産み出されています。

- オブジェクトの中のプロジェクト──反プロセスとしてのプロトタイプ論/有限と無限──同時存在するパースペクティヴ/プロトタイプ・オブジェクトがつくる多極的な世界観

- プロトタイプ、オブジェクト指向哲学、幹-形而上学──ロマン主義批判としての/準-客体、アクター・ネットワーク、離接的綜合/動く身体の生態系としての建築──視覚のスピードと身体的なマテリアルの合流

- 新しいパースペクティヴィズムへ──連動と断絶のトポロジー的探求/個に内在する複数の存在論/「関係」のイデオロギーとハイブリッドの「切断」──アーキテクチャーのプロトタイプ

- メタ・スタビリティと結晶化の萌芽/21世紀のアート、建築、哲学が向かっている方向