建築のそれからにまつわるArchitects

「小さな風景」は設計論になりうるか

中山──「小さな風景からの学び」展は、それ以降の乾さんを考えるうえでたいへん重要ですが、乾さん自身の建築が正面から扱われた、あの時点での「建築家・乾久美子」展を期待していた人もきっと多かったと思います。じかに模型を見たい、図面が見たい、実物のドローイングが見たい、建築家のステートメントを受け取りたい、......TOTOギャラリー・間は、やはりそういう気持ちを持った建築好きにとって大事な場所であることは間違いない。そんな機会に対して、リサーチ記録の展示はなかなかの肩透かしとも捉えられかねないと、当時の乾さんも想像されたのではないかと思うのですが、どうでしたか?

乾──「小さな風景からの学び」展が開かれた2014年をあらためて振り返ると、まだまだ震災が深い影を落としていたように思います。いま以上に、建築の作品性とはなんなのかをみんなが省みていた時期だったのではないでしょうか。その風潮に同調したわけではないのですが、私自身、いくつかのプロジェクトを通して被災地に通うなかで、建築家が何をすればいいのかが本当にわからなくなった時期でした。そのタイミングで展覧会を行う以上は、「建築家・乾久美子の展覧会」の枠組みを超えて、建築家は何を拠り所にして建築をつくっていけばいいのかということを素直に考えられる場にしたいという思いが第一にありました。当時、東京藝術大学の美術学部建築科で研究室を持っていたので、研究室の活動としての展示になって面白いだろうと期待したこともあり、複合的な理由からあの形式の展覧会になったわけです。

- 「小さな風景からの学び」展(撮影=乾久美子)

中山──さっきああは言いましたが、今回TOTOギャラリー・間から展示の依頼を受けたとき、じつは最初に思い浮かんだのも「小さな風景からの学び」展だったんですよね。乾さんは自分がどういう建築をつくりたいのかを考える機会になったとおっしゃいましたが、僕もどこかで似た気持ちがあったのだと思います。あの場所で展覧会を行うということは、準備にたいへんな時間とエネルギーを投入することになります。それならば、これまでの自分を展示することよりも、これからの課題を掴む機会にしたいと考えるのは自然なことですよね。ただ、それでは乾さんと同じことになってしまう。それでちょっと待てよと思った。「これまで」の設計の展示ではないのなら、建物の「それから」というのもあるのではないか。そうしたらその時間のなかに、もしかしたらこれからの自分も何らか現れてくるのではないか、と。

乾さんの展示や、合わせて刊行された書籍そのものからの影響もさることながら、あの展覧会は今回、僕にとってそんなふうにありました。乾さんにとって「小さな風景からの学び」はそれ以降の建築設計にどう繋がっていったのか、また今回の『Inui Architects』にそれがどのように表れているのか、うかがいたいです。

乾──私は、形式の強さがあれば建築は成立するだろうと考えていた時期がありました。しかしさまざまな場所で、建築家の関与なしにつくられた「小さな風景」の素晴らしさを目の当たりにすると、本当に形式だけで建築は成立するのだろうかという迷いが生まれた。自分の信念が引き裂かれるような思いを抱きました。そして「小さな風景からの学び」があり、それ以降は生活者が自発的に場所をつくることの素晴らしさを認める一方で、建築家の使命はなんなのかを考えるようになりました。『Inui Architects』のテキストを書くにあたっては、長い時間悶々と悩みながら、いくつかの建築作品について、「小さな風景」のあり方と建築が持つ形式性の2つの側面をどう捉えながらプロジェクトを成立させたのかを解説しています。この論考を書きながら、そうした二面性についてさらに深く考えていったように思います。

中山──「小さな風景からの学び」展では、当時東京藝大の教授をされていた元倉眞琴先生を交えてのトークがありましたよね。元倉さんといえば「コンペイトウ」。議論は当然のように、考現学的サンプル収集と「小さな風景」での乾さんの試みの関係が主題になりました。そのとき元倉先生が「考現学的なサンプルの収集は設計論には結びつけえない」とはっきり断言されていたのがとても強い印象として残っています。それに対して乾さんが、「『小さな風景』は設計論に結びつく予感がする」と宣言されていたことも。

乾さんは、先に挙げられたベッヒャー夫妻の写真『TYPOLOGIES』のように、撮影された大量(18,000枚あまり)のスナップを、色味やコントラストを調整することで、すべてが同じ条件で撮られた写真であるかのように揃えて、画像の束をつくっていました。そこから、なんらかの共通項が見出されたグループをユニット化して、それぞれのユニットに名前をつける。しっくりくる言葉が見つかるまで延々と議論を続けて、言葉がひとつ見つかったとき、そのユニットに属する「風景からの学び」にひとつ、言葉が与えられる。展覧会場ではそうしたユニットごとに写真が束ねられて、展示壁にびっしりとタイルのように貼られていたのですが、面白かったのは浮かんだ言葉に対してまだサンプルが足りていないと感じられたユニットには、敢えて余白が与えられていたことです。この余白を見たときに、僕は何となくこれは設計論になっていくんだなと感じました。書き写すこと、あるいは撮影することは観察ですが、名付けることはすでに創造なんですよね。

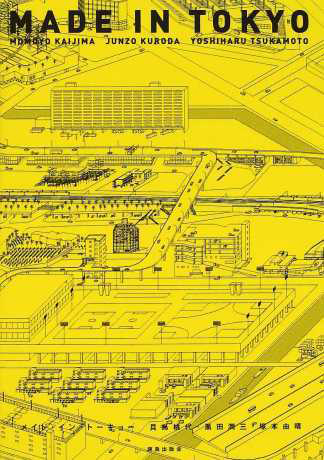

- 『メイド・イン・トーキョー』

風景の採取とタイポロジーと言えば、アトリエ・ワンの『メイド・イン・トーキョー』(鹿島出版会、2001)がありますね。『メイド・イン・トーキョー』でもネーミングがとても大きな意味を持っていました。著者のひとりである塚本由晴さんは「ガイドブック」と表現されていましたが、名付けることでそれらは共有可能な言語になるし、もしかしたら自身による創造がその余白を埋めることをもそこに含まれる。

『小さな風景からの学び』もまた、ガイドブック、あるいは事典のような本ですね。ひとりの人間がユニークなドローイングを描くのではなく、みんなで集めた「小さな風景」の集積である事典を、乾研究室あるいは乾事務所のメンバーが共有している。その事典の言葉が建築設計のためのガイドになる。乾さんはあのとき、そういう事典であり、ガイドブックを手にしたのだと思います。だから『Inui Architects』の論考や作品ページは、そうした事典の用例としても読むことができます。そう考えると、このカバー写真が何なのかもとてもよくわかる。まるで「小さな風景からの学び」で撮られた、誰の仕業かもわからないちょっとした設えを捉えた写真のようです。自分で設計した建物の写真が、あの展覧会の余白にはめ込まれるものとして撮られる。乾さんのあのときの展示と今が、そんな形で結びついていることに驚かされます。

司会──お二人の話で共通しているのが、自分が設計した建築を「これが私の作品です」と表明することへの疑問や戸惑いですね。20世紀は巨匠と呼ばれる建築家が「作品」によって時代を画していったのに対し、21世紀の、特に震災を経た日本では、そのような「作品」は成り立たない、──こうした言い回しが建築界隈でしばしばされますが、しかしお二人の建築はそういう時代性によって一括りにされるものでもない気がします。乾さんも中山さんも、一方では極めて作家性が強い建築家である。慣習に無批判に従うことを避け、常によりよい建築のあり方を発明しようとする。そんなお二人が、それでもなおその作家性を相対化しようとするところに、思考の強度と切実さを感じます。