〈建築理論研究 05〉──アルド・ロッシ『都市の建築』

-

- 左から、市川紘司氏、南泰裕氏、田中純氏、天内大樹氏

アルド・ロッシとの距離感

-

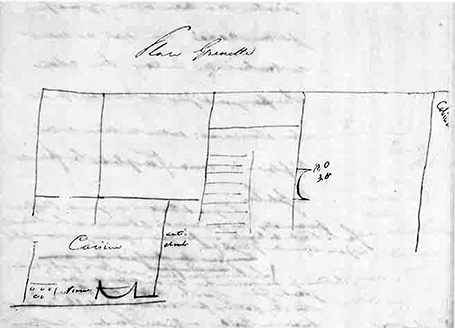

- fig.1──アルド・ロッシ『都市の建築』

(大島哲蔵+福田晴虔訳、

大龍堂書店、1991)

- fig.2──田中純『都市の詩学』

(東京大学出版会、2007) - fig.2──田中純『都市の詩学』

市川紘司──確かに、80年代生まれの私にとって、そしておそらく近い世代の多くの人にとってもそうだと思うのですが、論旨のはっきりしないロッシの文章は手にとって読みづらいという印象がありました。今回通読してみて「都市の一部としての建築」、「建築の一部としての都市」というこの本のアウトラインだけはまず理解したつもりですが、それでもドローイングや建築の印象と合わせた、総体としてのロッシは依然わかりにくい存在です。

南さんの世代にとって、ロッシはほとんど英雄的な建築家だったとお伺いしていますが、実際どのように受容されていたのでしょうか。

南泰裕──今回取り上げるにあたりロッシの著作と作品集を見返していて、学生時代に大学の図書館でロッシの作品集を延々と見ていた記憶が蘇ってきました。ル・コルビュジエは近代建築運動を革命として捉え、それに対応するかたちで作品を発表しています。表向きはメディアをうまく利用しているため言説と作品に整合性があってわかりやすいのですが、同じような目でロッシをみると当惑してしまいますね。

私自身は彼に対して、漂白されたロマン主義というか、童話のなかでたゆたい思想する人物のような印象を持っています。『都市の建築』は現在でも20世紀の代表的な建築書のひとつですが、建築的な指針が記されているわけでもなければ、ロッシの建築の創作の秘密が開陳されているわけでもありません。だから、おそらく読んだ人すべてが当惑するでしょう。また、著作で形態について触れながらもフランク・O・ゲーリーやダニエル・リベスキンドのような過激で特徴的な形態ではなく、むしろ単純な幾何学形態を反復した建築を設計しているので、建築作品やドローイングと言説の間に一見整合性がないように見えるかもしれません。けれども建築家というポジションに身を置いている人にとって、ロッシからは痺れる何かを感じるのです。今の時代にこういう情緒的なことを言ってしまっては、受けがよくないんですが(笑)。

-

- fig.3──アルド・ロッシ

『アルド・ロッシ自伝』 (三宅理一訳、

鹿島出版会、原著=1981、邦訳=1984)

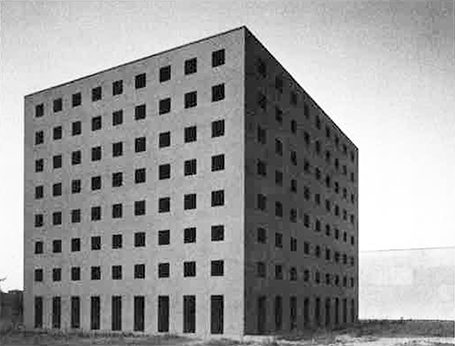

ロッシの建築は、誤解を恐れずにいえば貧弱です。実際に彼の設計した《ブローニの学校》で教えている先生が「刑務所のようで嫌だ」と言ったとされるように、非装飾的で冷たいのかもしれません。それでいて、ロッシの建築に痺れてしまう。それはおそらく言語化してしまうとこぼれ落ちてしまうようなものが彼の建築にはあって、建築家は言葉にできない部分をロッシから感じるからではないでしょうか。

田中純──彼自身「わたしの建築は『ことばなく』(sprachlos)立つ」と言っているように、ロッシの建築はどこか言葉が途切れてしまうような場所から出来している印象があります。いま南さんがおっしゃった「当惑させる」という言葉は、まさにロッシの建築イメージそのものですよね。人を「当惑させる」建築であると同時に、実はそれ自体がみずからの存在に「当惑している」建築でもあって、どこか「所在のない」建築であるといえます。ロッシについて語ろうとすれば、こうした「当惑」や「ゆらぎ」を引き受けることが必要になってくるので、常識的な意味での理論的な有用性をなかなか見出しにくいのですね。そのようななかで『都市の建築』を理論書としてどのように実践的に読むことができるのかという点を、今日はみなさんに問いたいと思っています。

市川──これまで「建築理論研究会」で扱ってきたような書籍とはまったく毛色が違いますよね。第1回目に丸山洋志さんが「理論である以上は、ある危機的な状況を設定し危機の解消、解決をめざすべきものであるはずだ」とおっしゃっていましたが、この定義には到底当てはまりませんし、『建築の対立と多様性』のように明瞭なキャッチフレーズや宣言もありません。ただひたすら個人が詩的なものを追求したことが結果的に影響力を持っているという不思議な本だと思います。

「都市」「建築」「都市的創成物」

-

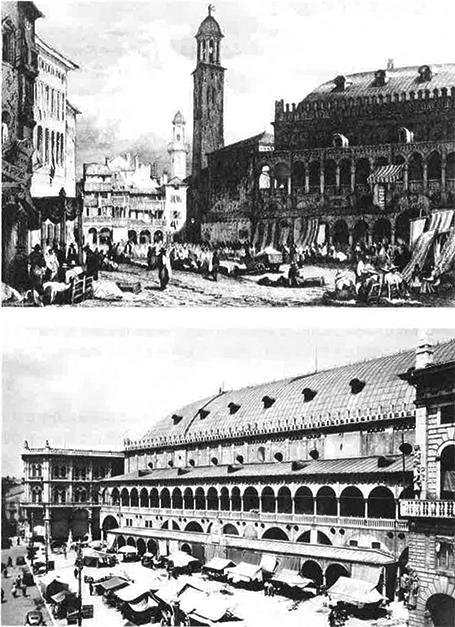

- fig.4──《パラッツォ・デラ・ラジョーネ》(引用出典=『都市の建築』)

天内──ロッシが用いる〈類推〉という方法は、そもそも主観的であって、アカデミックな手続きではありませんよね。彼は自分の記憶と歴史、現代などさまざまなイメージを重ね合わせることを〈類推〉と呼びますが、〈類推〉が可能なのはひとりの建築家の及ぶ範囲でしかない。だからロッシは一戸の住宅でもなければ都市計画でもない、複合施設や住宅団地のレベルに留めて設計を行ない、その範囲で理論を展開しているにもかかわらず、書籍のタイトルが『都市の建築』であるがために、あらゆる規模の汎用性を持っているかのような錯覚を生んでしまっています。本当は「都市の建築」という第三の規模を純粋に一般化して都市に広げようという欲求は、彼自身にはなかったように私には感じられます。

「都市の建築」には「都市」という言葉と「建築」という言葉の両方が含まれていますが、建築の理屈で都市はつくれませんし、都市の理屈で建築の形がつくれるわけでもありません。両者は規模も違います。そうした都市と建築の間をつなぐものとして『都市の建築』で提示されているのが、〈都市的創成物〉(英=urban artifact/伊=fatti urbani)です。これはイタリアのパドヴァにある《パラッツォ・デラ・ラジョーネ》[fig.4]が端的に示しているとされているものです。

ロッシは〈都市的創成物〉という規模を提示することで都市と建築をつなげようとしているのか、それとも両者から離れた第三の規模として提示しているのか、どちらなのでしょう。

-

- fig.5──『セヴェラルネス+──

事物連鎖と都市・建築・人間』

(鹿島出版会、2011)

一方、いまの天内さんのお話は、実は都市と建築の中間に論の本丸があったのではないか、ということですよね。その中間は規模の問題と捉えることもできるし、時間的な遷移の中間状態とも捉えられます。この辺りは中谷礼仁さんが『セヴェラルネス+──事物連鎖と都市・建築・人間』[fig.5]で、古代ローマの円形劇場が時間の経過のなかで都市に組み込まれていくプロセスこそが、『都市の建築』の骨子だったのではないか、と指摘しています。

『都市の建築』をめぐって、今日私がキーフレーズとして挙げたいのは、「ロッシの骨を拾う」というものです。ロッシにはドローイングに繰り返し表われるモチーフなどとして骨への偏愛がありました。たとえば都市構造に組み込まれた円形劇場が地図上で見せている骨のような形態や、ドローイングに登場する馬の骨などがその典型です。また、『科学的自伝』のなかでは「何かが砕かれ、破壊された後に再び寄せ集められた状態が好きだ」と述べられていますが、これは考古学の復元作業や外科手術と関係づけられている。あるいはよく知られているように、交通事故で骨折した実体験がロッシの建築認識に大きく影響していて、これもまた文字どおり骨と関わっていますね。

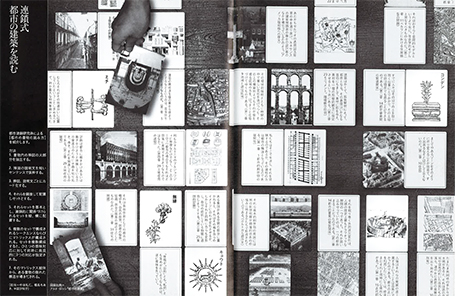

『都市の建築』というこの書物を非常にうまく読み解いた試みのひとつが、中谷氏を中心とするグループによる、『10+1』No.37(LIXIL出版、2004)での「連鎖式 都市の建築を読む」(The Tarots for Catenated Design)です。このテクストのタイトルにある「都市の建築」とはあくまで一般的な意味ですが、例としてロッシの『都市の建築』が取り上げられています。そこでは、書籍のなかの挿図とそれに関連する説明箇所の文章の組み合わせからなるカードをつくり、そのカードの配置を組み替えることで、書籍がもともと持っていなかった構成を新たに作り出すという試みがなされています[fig.6]。これは彼らが当時行なっていた、都市の基本構造という「コンゲン(根源)」をカードゲームにする「都市連鎖研究体」の活動の一環ですが、イメージと説明が一体化したカードが書物の「骨」であり、その骨を用いた新たな配置構造をつくりだすことによって、いわば『都市の建築』に外科手術を施したわけですから、それ自体がとてもロッシ的な読み方だとは思いませんか。同じく「骨を拾う」ようにしてこの書物を再読してみれば、さまざまな発見があるかもしれません。

-

- fig.6──「連鎖式 都市の建築を読む」(引用出典=『10+1』No.37)

南──田中さんが『都市の詩学』でロッシについて書かれたきっかけはなんだったのでしょうか。

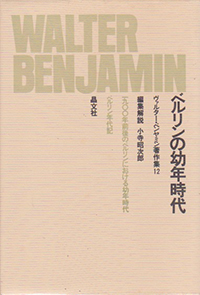

田中──前後関係はあまりよく覚えていないのですが、研究室の学生が卒論でロッシを扱ったことがきっかけだったと思います。その後、「都市表象分析」を進めていくうちに、ヴァルター・ベンヤミンの『1900年頃のベルリンの幼年時代』をきっかけとしてテーマにしていた都市空間と自伝とのつながりを考察するうえで、ロッシが非常に重要な人物であることに気づきました。ロッシの『科学的自伝』には『ベルリンの幼年時代』からの引用もありますね。

-

- fig.7──『アンリ・ブリュラールの生涯』に付された挿図(引用出典=『都市の詩学』)

-

- fig.8──ヴァルター・ベンヤミン

『ベルリンの幼年時代

ヴァルター・ベンヤミン著作集12』

(小寺昭次郎編集解説、晶文社、1971)

- fig.9──W・G・ゼーバルト

『アウステルリッツ』

(鈴木仁子訳、白水社、2003) - fig.9──W・G・ゼーバルト

南──『科学的自伝』も『都市の建築』でもロッシは近代建築、機能主義に対する批判を行なっていますね。『都市の建築』が出版された66年はCIAMが崩壊した後にチームXが活躍していたころで、字義どおりの「近代建築」が揺らぎ始めたさなかですが、モダニズムに追随するにしろ、批判するにしろ、当時誰もロッシのように建築や都市というものを語れなかった。

ロッシはイタリアの建築雑誌『Casabella Continuità』の編集を務めていましたし、ジャーナリストから建築家に転向したレム・コールハースと同じように、理論や言説から出発した建築家のひとりということができます。しかし『都市の建築』以降、建築理論書は発表しておらず、建築家として意外に多くの作品を残しています。バブルの頃に日本で建築を設計した建築家は数多くいますが、いまでも残っている数ではロッシが圧倒的なのではないでしょうか。

田中さんの質問に答えて「理論書」であるかどうかを考えれば、やはり理論とは言いがたい印象が強いですね。アカデミックな文脈で見ると穴だらけです。しかし強度と影響力からみれば、今日、建築理論の正当な系譜に位置づけられる書籍と変わらない気もします。

田中──ロッシなら「理論」ではなく「科学」と言いたいところでしょうね。彼は「科学的自伝」という言い方をして、自伝、すなわち自分の記憶における建築のイメージやそこから〈類推〉される対象すらも「科学」として提示しようとします。『科学的自伝』や〈科学的小劇場〉という彼の言葉に従えば、『都市の建築』もまた「科学」だと言えますね。

南──ロッシは《モデナの墓地》[fig.10]が処女作品で、生前に自伝を書くなど、つねに死と向き合っているようなところがあります。太宰治の処女作『晩年』(初版=1936、新潮社、2005)やジャン=ジャック・ルソーの『孤独な散歩者の夢想』(原著=1782、今野一雄訳、岩波文庫、1960)、プルーストの『失われた時を求めて』(原著=1913~1927、吉川一義訳、岩波文庫、2010)と同じく、一度終わったところから始まるような語り口を持ち、現在から過去へと遡りながら終わりも始まりもない循環のなかに入っていく。そして自らの記憶を拾いながら、隠喩として自分の創作の秘密を語る。そのあり方はとても私的で、ナルシスティックなのですが、ル・コルビュジエの本を読むよりもどこか腑に落ちるようなところがあり、もっとも正統な建築の記述ではないかとも思うのです。

-

- fig.10──アルド・ロッシ《モデナの墓地》(1971-78) (引用出典=『都市の詩学』)

-

- fig.11──ニーチェ『この人を見よ』

(西尾幹二訳、新潮社、1990)

ニーチェの『この人を見よ』について、画家であり思想家であったピエール・クロソフスキーは、自伝とは人生における現在の進行状態の忘却と、記憶を掘り返す退行的運動(ノスタルジーに浸ること)の忘却という二種類の忘却が要請される営みであると述べています。こうした二種類の忘却によって、未来へと向けた人生の進行と過去への退行がともに否定されてしまったとき、同じところを循環する一種の停止状態が、自伝を書くという営みによってもたらされる。この忘却という概念は、ロッシの『科学的自伝』における重要なテーマのひとつです。

天内──いま詩学とおっしゃいましたが、たとえば大学で流通しているような「学問性」を求められる場面で〈詩学〉を貫くことは可能なのでしょうか。

田中──ロッシは〈詩学〉を私的な次元で展開していますが、たとえばクリストファー・アレグザンダーの「パタン・ランゲージ」について中谷さんは、「パタン・ランゲージ」とはわれわれ誰もの「無意識下の他者」としての「詩人」が用いる家づくりの言葉であるとおっしゃっています。そこには集団的な記憶が関わっていると言ってよいでしょう。アレグザンダーとロッシとは異なる方向を向いていますが、しかし「パタン・ランゲージ」が一種の集団的な記憶をめぐる科学であるとするなら、ロッシの非常に個人的な〈詩学〉もまた科学だと言えるのではないでしょうか。

建築の有用性

天内──バブル以降もロッシの建築が残っている理由のひとつは「ゆらぎ」を持っているからかもしれません。有用性に絡めとられた建築は、竣工直後にもてはやされても、機能が失われると解体されてしまう。その点、ロッシの建築は有用性の文脈から離れたところにあります。南──ル・コルビュジエは『建築をめざして』のなかで、風船が膨らんだ形がそのまま形態になるのと同じように近代建築も機能がそのまま形態になると書いています。しかし実際問題として建築は機能と形態が一対一で対応することなんてありませんから、これは近代がつくりあげた共同幻想ですよね。そうしたモダニズムが裸の王様であることを指摘したのはロッシだと思います。都市でも建築でもない、中間的な存在としての〈都市の建築〉を接ぎ木したり、骨を解体し再構成するほうが、圧倒的なリアリティを持っているわけです。イタリアの文脈がロッシの持つ建築感を作り上げたのかもしれません。

近代においてイタリアの建築家は特殊な存在です。未来派は実作をつくらず戦死したため、ドローイングが残っているのみですし、イタリア合理主義のジュゼッペ・テラーニらはムッソリーニ率いるファシズムに接近しすぎてしまった。そして戦後に出てきたのは、職人的にディテールに偏愛を注ぎ、小さな建築を修理する建築家カルロ・スカルパです。そのなかでロッシは唯一と言っていいほど新築の建物をつくりつづけた人です。

天内──イタリアでは、モダニズムが第二次世界大戦中も展開しつづけたことで、戦後はファシズムと結びつけられ、一緒に取り払われてしまう危険性がありました。エルネスト・ロジャースは『Casabella Continuità』の編集にあたるなかで、モダニズムをどう立て直すかを必死に考えています。ところがロッシはモダニズムを飛び越え、ヨーロッパの歴史に自分の根拠を求めました。そしてヨーロッパの歴史と個人的な記憶の蓄積を重ねあわせて設計を行なっていくのですが、それはイタリア国内での設計で終わってしまっていて、日本にある建築などはそのあとの余技のようなものだったのではないかと思います。

南──私は『都市の建築』に対して痺れてしまうと同時に、非常に傲慢な本だとも感じています(笑)。たとえばこの本のなかにはアジアに対する言及が一カ所もありません。それなのに日本にたくさん建築を建てている......。

福岡の《ホテル・イル・パラッツォ》(1989)ができたのは私が学生の時で、突き詰めた設計を行なうロッシがバブルの象徴のようなホテルを設計するなんて、と当惑させられました。しかしイタリア・ヨーロッパ的な歴史の文脈からかけ離れた場所でロッシの墓標のような建築が日本に建っていることには意味があって、そこには大文字の建築家の末裔としてのロッシの強い意志があるのではないか、ということも同時に感じました。

田中──私は2007年に《ホテル・イル・パラッツォ》と《門司港ホテル》[fig.12]に滞在したのですが、その時に《門司港ホテル》をポラロイドカメラで撮影する実験をしました。写真に写った建築をみると、まるでおもちゃのようでした。日本におけるロッシの建築からは、私は彼の強い意志というよりは、退廃的で空(うつけ)たような、中身が空虚だからこそもたらしえたユーモアのようなものを感じました。

南──田中さんの感じた空虚さ、あるいは貧困さもよくわかります。ロッシは西洋の大文字の建築を背負いながら、そうした王道の歴史とは一定の距離を取って、貧弱で簡素な、まるで方丈庵のようなミニチュア化された建築の概念も持っています。ドローイングに頻繁に登場する〈エルバ島の木小屋〉やコーヒーポットなどは、小さな可愛らしい建築の持つ、ある種貧弱な側面とつながってくるのかもしれません。

《ホテル・イル・パラッツォ》も《門司港ホテル》も突然置かれたような立地に建っています。それは墓標であると同時に、ミニチュア化されたモデルのようにも見えるんですね。絵本に出てきそうな緑色のサッシュや、三角形の屋根のようなミニアチュール化されたイメージと、墓標のような人を拒絶するイメージ、そうした二重性にもまた当惑させられます。

-

- fig.12──アルド・ロッシ《門司港ホテル》(1998)(撮影=Wiiii)

田中──ロッシにはエティエンヌ=ルイ・ブーレーの建築に通じるようなメガロマニアック性とおもちゃのようなミニアチュール性が共存していて、両者の間に緊張感があるんですよね。

たしかに大文字の建築を引き受けさせられているようなところもあります。しかしロッシが抱いている歴史観とは、一線上に並んだ出来事の明確なつながりとしての歴史ではなく、ぽつんぽつんと穿たれた印をたどっていくような心許ないもので、さらに言えば、彼自身そこから逃れることができない原光景のようないくつかの出来事を強迫的に反復させられる、トラウマティックな歴史だろうと思うんです。たとえばそれは、自身のなかに確固たる歴史観──大文字の「建築」の歴史──を持っている磯崎新さんとは異なるスタンスですよね。戦争体験や都市の破壊経験というものが──ロッシと同い年の磯崎さんにももちろんそれはあるのですが──ロッシにとても大きく影響しているのかもしれません。

南──たしかに自分の目にひっかかったものを取り寄せるような、そういう感じがありますね。

田中──都市的創成物(urban artifact)〉はイタリア語では「fatti urbani」、つまり「都市的事実」であって、自分の建築は形を伴った確固たる「事実」に依拠しているということが、ロッシの一種の自信につながっているのだと思います。

ロッシが反復を「科学的」と呼ぶのは追試という意味でしょう。反復すればすべてのものが同一に再現できるとわれわれは考えがちですが、ロッシは「反復」という言葉を、厳密に追試すればするほど必ず予測不能な出来事が起きてくるという、再現不可能性を含んだうえで捉えている。その厳格な追試という方法がとても科学的なのです。

南──「反復」という言葉で、90年代当時、ロッシの模倣者(エピゴーネン)が大勢出たことを思い出しました。実は切妻屋根、ヴォールト屋根、ミナレット(尖塔)、モニュメントといったプライマリーな要素を単純に構成していくロッシの作風は真似しやすいんです。レム・コールハースのようなアクロバティックな構造、ミース・ファン・デル・ローエのような高い精度を持ったディテールといった限定的な方法を用いていないわけですから。ロッシの建築は、彼が歴史のなかから選び出した「事実(ファクト)」を組み合わせてつくられているので伝承しやすい、増殖しやすいのです。

田中──しかし、模倣者たちとロッシの建築は決定的に違いますよね。

南──そうですね。彼に学んだ建築家は多く、たとえばヘルツォーク&ド・ムーロンはそのうちの一組ですが、彼らはロッシとは違う方向性へ向かいました。そうでない人は消えていったのではないでしょうか。

それは、ロッシの模倣者たちが、そうした形態言語の意味を理解していなかったからではないかと思います。ロッシにおけるそれらの形態言語は、単に形のボキャブラリーとしてあるというのではなくて、分厚い歴史の重みを圧縮し、蒸留させてぎりぎりの単純化作用を経て選び出されたものでした。それはいわば、微動だにしない歴史の堆積への敗北感というか、裏返った諦念のような表現です。ロッシ以外の模倣者たちが、ロッシの個人的な資質に依存するとも言える、そうした、記憶の重みを写し取る態度自体を継承することは、困難だったのでしょう。

ロッシはロバート・ヴェンチューリやハンス・ホラインらとともに、コンテクスチュアリズムの建築家だと捉えられがちですが、いま見返すと、コンテクスチュアリズムの系譜とはすこし異なっていて、形を変えたロマン主義ともみえるし、フォルマリズムかもしれないと思うんです。

天内──コンテクスチュアリズムは地面から生えるキノコのようなもので、周囲の土地に馴染みますよね。一方ロッシの建築と周りの都市は境界がはっきりしていて、西洋庭園のように隔離された状態だという印象があります。

南──ええ、たしかに土地的コンテクストはあまり強くありませんね。頻繁に子どもたちが登場する建築写真とも相まって、子どもが積み木で建物をつくりかけて途中でやめたような、地域との関係とは極めて無関係にかたちづくられた形態に思えます。歴史への回帰と同時に自分の少年時代を反復しているような。

天内──ジョルジュ・デ・キリコの絵のようですよね。では、ロッシはどこから影響を受けて、このような作風になったのでしょうか。いま少年時代とおっしゃいましたが、『科学的自伝』を読んでも、少年時代のこと、どういう経緯で建築を学んだのかといった情報は載っていません。そんなことを期待してロッシを読むのもお門違いなんですが......(笑)。建築家の書物には、自分の建築の歩みを正当化するような論理に触れていることが多いにもかかわらず、『都市の建築』も『科学的自伝』からもそれを読み取ることはできません。自分を正当化したいという欲望すらも感じられないというか。晦渋な文章で、ナルシスティックな欲望は感じるのですが、あまり多くを語らず、建築家としては不思議な人だなと思います。

南──そうした無欲な姿勢だからこそ、僕は読めるのかもしれません。一般に、建築家の本を読むのはけっこうつらい作業で、建築をやると幸せになれない、ということを読まされている気になってくるんです(笑)。

田中──ええ、幸せとはロッシにとって大事なテーマなのです。

「いまだ建築ではないもの」「すでに建築ではないもの」

-

- 田中純氏(左)、天内大樹氏(右)

-

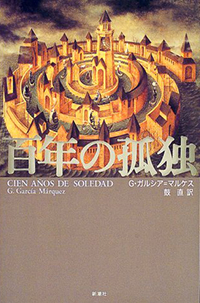

- fig.13──ガルシア・マルケス『百年の孤独』

(鼓直訳、新潮社、2006)

田中──過去の回顧も未来への創作もベクトルは違えど、「かつてあったもの」と「まだ到達していないもの」という「いま存在しないもの」について語っているわけですよね。ロッシの建築は劇場・舞台のようだといわれますが、それは開演前、あるいは終演後の舞台といった、芝居そのものという出来事の時間的な前後の予感あるいは余韻を感じさせるからでしょう。現前しているものの周辺に漂う現前しないものこそがロッシの建築が持っている時間性だと思います。特に『科学的自伝』の挿図は、中庭や渚など、あまり人が登場せず、なにかが起こることを予感させる舞台として写真が用いられていて、ロッシの言説とうまく対応しています。

-

- fig.14──『アルド・ロッシ作品集』

(a+u1982年11月臨時増刊)

ロッシの代表作といえば《モデナの墓地》と《世界劇場》[fig.15]ですが、両方とも建築と呼べるような機能を持たないものです。処女作にして、人間の死と向き合った《モデナの墓地》は実現したにもかかわらずフィクションのような抽象度を残していますし、ヴェネツィアにたゆたう《世界劇場》もパラーディオが作り上げた歴史都市を見事に差異化してみせるための巧妙な装置であり、両者とも「いまだ建築ではないもの」、「すでに建築ではないもの」のような存在です。そしてそれをロッシ自ら重要なプロジェクトとして位置づけること自体が「建築を忘却する」(『科学的自伝』p125、3行目〜6行目)、「建築家を終える」(『科学的自伝』p183、3行目)といったロッシの言説につながっているのでしょう。

田中──「忘却」「あきらめ」といった言葉はとてもネガティブに聞こえますが、しかし、それは実はロッシにとってきわめて強力な方法でした。一旦忘却されたあとに蘇る亡霊としてロッシの建築は位置づけられる、と言えるかもしれません。だから、どこかが歪んでいるんですよね。 今回、『科学的自伝』を読み返してみて、こんな一節にひどく感動しました──「両端をガラスの扉で閉じた細長い廊下が設けられた。一方の扉は狭い街路に向かって開き、もう一方の扉は湖に開いて、そこから水と空の青い色がヴィラの中に入ってくる。むろん、廊下であっても部屋であっても、いずれにおいてもその場所に現われた人はいつのまにか、「あらいざらいお話しなければならないでしょうね」とか「世の中は何と変わってしまったんだ」といった科白か、どこかの映画か芝居から採ったような言葉を吐かなければならない気になる。」(『アルド・ロッシ自伝』p.79 2行目)。これはロッシが手がけていた《ヴィラとその室内のプロジェクト》について述べた箇所なのですが、水と空の青というロッシがもっとも好んだ色が回廊のなかに満ちあふれていて、それが街路と水辺をつなぎ、これから起こるかもしれない芝居を予感させる。これはぜひ、舞台装置としてでも建ててほしい、素晴らしいロッシ的空間だと思います。

南──田中さんがいま引用された箇所のように、ロッシが住居の重要性を説いている箇所なのにもかかわらず、劇場や舞台に対する強い思い入れが随所で強烈に伝わってきます。これは一体何を示していると捉えればよいのでしょうか。

-

- fig.15──アルド・ロッシ《世界劇場》(Teatro del Mondo)(引用出典=Aldo Rossi,

Architectural Design, Gandon Editions, 1983)

天内──劇場は、舞台を構成する三方の壁のほかに観客との間にも「第四の壁」があると言われるように、通常舞台と現実は切り離されていて、そこで起こるのは架空の出来事だという前提が成立しています。ところがロッシは舞台を都市に持ち込んで演劇を展開しようとしているわけですよね。その方法は、いまの建築家のイメージで考えると許されるのが不思議にさえ感じられます。いまこのロッシの方法を用いることが可能なのか、建築家の職能を改めて考えてしまいますね。

南──最近ギリシャを訪れたのですが、アテネを始めとして、円形劇場が随所にありました。かつての都市は、「見る/見られる」の関係を持つ屋外劇場を織り込みながら作られていたのですよね。アゴラや神殿も、舞台として捉えれば、街全体が舞台と観客席の関係にあったのかもしれません。田中さんの引用された箇所のように舞台=「見る/見られる」の関係を持つ場所が、あらゆる場所にあるのだと実感しました。

前回取り上げた『見えがくれする都市』とは対照的です。日本では「秘すれば花」というように、見せないことでアウラや奥性を担保していたわけですが、ロッシが継承する西欧世界の文化は、見せることに意識的です。

市川──『科学的自伝』のなかでは「都市は劇場であり、人々はそれを演じる演者である」と書かれていますね。ロッシにとって都市という存在はどこかフィクショナルなものだったのだと思います。だから、つねに見られていることを意識しながら自分を演じていた、浮世離れした日本のバブルの世界でおもちゃのよう建築をつくることに、実は適していたのかもしれませんね。あるいは、「舞台に立つ」ということは公共の場に出るということですから、ロッシの建てているものはきわめて私的でありながらやはり公共的な世界を根に持っているのではないかとも感じます。

南──そうかもしれませんね。歴史の積層した古い都市の一角に建築を建てることで、その歴史に加担しているという意識が強かったのではないでしょうか。

天内──茫漠と都市全体が舞台であるわけではなく、ロッシは限定的に舞台として設定した場所での出来事を想像して、建築を設計していたのではないかと思います。

-

- fig.16──アドルフ・ロース『装飾と罪悪』

(伊藤哲夫訳、中央公論美術出版、1987)

ある形態を見ればかつて起こった「出来事」がわかるということ、あるいは舞台が与えられればこれから「出来事」が起こるだろうと予感させるということ──つまり、いずれにしても現前していない次元で、ロッシは「出来事」を捉えていたのではないかという気がします。

天内──「出来事」を未然のものと捉えていたということですね。

田中──建築を事件の場として捉える鈴木了二さんの建築観とも通じるかもしれませんが、ロッシの建築を見ていても、どうも「出来事」を起こすのは現在を生きている生身の人間だと考えているとは想像しづらい。

近代建築の奥の名指すことのできないもの

-

- fig.17──マッシモ・カッチャーリ

『死後に生きる者たち──

〈オーストリアの終焉〉前後のウィーン展望』

(田中純解説、上村忠男訳、

みすず書房、2013)

南──それがまたおもしろいですよね。モダニズム批判をしながら、モダニストであるロースとミースへの偏愛を宣言しているわけですから。

市川──ロースは都市に背を向けて室内空間を豊穣にすることに注力した建築家、ミースは〈アーバン・ポシェ〉ではなく建築をモニュメントとして自立させるための余白を創りだした建築家ですから、〈都市の建築〉という観点から見るとロッシとは対照的な2人を偏愛しているわけで、このあたりも「当惑」させられると言えるでしょうか。

天内──ロースの内へ向かう姿勢や、ミースの機能という言葉にある矛盾といった彼らのモダニストではない部分しか見ていないのでしょうね。モダニズムの奥にあるものをロッシは感じ取っていたのではないかな。

市川──ロース、ミースとは別に、スターリン時代の建築についても積極的に評価していることは『科学的自伝』のなかで触れられていますね。ロッシの建築は一見するとモダニズムではなく新古典主義のほうに近いのだから、この偏愛はおそらく重要なものと思うのですが、しかしこれについては深く言及していません。ヴェネツィアについても同じですが、ロッシは一番語りたいことについて語りません。

南──ロッシが語らなかったことは、彼にとって触れてはいけない聖域のような存在なのかもしれませんね。

ロースは、モダニズムに連なる「何か」を開拓した人です。モダニズムの表面上にあるイデオロギーやプロパガンダの奥底にある「何か」に惹かれ、それを継承した。ところがその「何か」は言語化することのできないもの、告げることができないものであるためにロッシ以降途切れたのではないかと思います。ロッシが持っていた「何か」を「建築理論」ということはできないかもしれませんが、その「何か」について考えることが、現在重要だと感じています。

ロッシの建築が作品としては日本に結実したけれども、なにか不十分というか、その「何か」が欠落してしまっていると思います。

『都市の建築』で語られた、記憶と忘却と歴史のなかから掘り出されてくる「何か」は、日本の都市や建築の文脈になかなか接ぎ木しづらいことは事実だと思います。『見えがくれする都市』では、江戸東京の骨格が当時の東京の深層に残っていたと書かれていますが、『都市の建築』はさらに深い歴史なので、同じような語り方はけっしてできません。日本では高いレベルで建築論が読解されているにもかかわらず、この概念は日本では受容しにくいのは確かです。

天内──それは建築を取り巻く制度の影響ということでしょうか。

南──そうだと思います。たとえば、いま日本では空き家が増えていて、空き家の構造を残した都市のリストラクチャリング、リノベーションが出てきているわけですが、ロッシが語っているような〈都市的創成物〉に接続することはなかなか難しい。ロッシの言う〈都市的創成物〉は、歴史の重層性と消去不可能なモノの痕跡の集積であり、極端に言えば、そこに人がいるかどうか、いまなお使われているかどうかは、どちらでも良い。けれど、日本における「空き家」という概念は、人がいるか否かによってその気配ががらりと変わってしまう。「空き家」という形容的な定義が、まさにそのことを表現してしまっています。物象としての建物が、古いかどうか、記憶が堆積しているかどうか、歴史を重ねているかどうかではなくて、アクティビティの現在性が過剰に問われてしまうんですね。

しかし、ロッシが継承した「何か」をきちんと考察していくことで、それらの概念の接続は、何かしら可能になるかもしれません。

田中──ロースからロッシに至る流れは、西洋においても切断されているのかもしれません。著作に断片的な言葉でタイトルを付けていることも暗示するように、ロースが行なったのは世紀転換期のオーストリアにおける言語批判であり、言語や建築を明晰化しようとする強い姿勢を持っていました。その姿勢はロッシにも受け継がれています。詩的建築、詩人的建築家というと奔放で無秩序な想像力を展開しているようにイメージしがちですが、ロッシの場合は表現の「貧しさ」にこそ賭けることによって、建築言語を磨き上げていったところがあります。そうした詩学を彼は都市のコンテクストのなかに埋め込もうとしたわけですが、そもそも彼の詩は実在する場所にはなじまないものなのですよね。ヨーロッパではその異質性による緊張関係が生きていた。ヨーロッパの都市でもなじまないのだから、日本で浮いてしまうことは当然認識していたと思います。《門司港ホテル》などはむしろそれを前提にした晩年の遊び、あるいは荒びではないかと、訪れた時に感じましたね。そのとき、ロッシの建築が元から抱えていた貧しさが露呈してしまったのか、それともそれを衰弱の表われと捉えるべきなのかは難しい判断ですが。

南──そうした空虚な建築が日本の高い施工技術によって工芸品のように精巧に作られているということもまた、逆転していておもしろいですね。

土地のコンテクストについての言及をしながらも、建築が土地になじまないという点は、ロース、ロッシともに共通しています。ロースは建築の外部について何も語らずに、実現した建物が異化作用として都市のなかに出現するということがあった。だからこそ、彼にはスキャンダラスな事件性がつきまといます。文章についても自分の体験をエッセイとして語るという点で共通していて、ある側面ではロッシはロースを反復しているといえるかもしれません。

理論書らしい理論書とはなにか

南──そして、『都市の建築』が書かれたのはほとんど半世紀前のことです。通常「建築理論」としては、モダニズムからポストモダニズムへの乗り越えというかたちで、ヴェンチューリの『建築の多様性と対立性』が取り上げられることが多いにもかかわらず、今回はロッシを取り上げました。この本を読むことの意味を改めて問い直してみたいと思います。天内──毎回取り上げる本が理論書と呼べるのかどうかが議題になりますが、逆にロッシの本を「理論である」と定義づけするとすれば、どのようなかたちで建築に関わるためのものと言えるでしょうか。作るための理論なのか、理解するための理論なのか、記述するための理論なのか。

南──田中さんが著作を「詩学」と名づけられているように、過去を振り返ってみると詩的なふるまいが建築の思考やデザイン、理論的なものを大きく更新するということがありました。ロッシはその筆頭格ですが、たとえばジョン・ヘイダックも、実作が少ないにも関わらず坂茂さんをはじめとして多くの建築家に影響を与えています。未来派やピーター・アイゼンマン、そしてOMAの「フランス国会図書館設計競技案」も詩的なふるまいと言えるかもしれない。あるいは丹下健三の「大東亜記念館」もそうかもしれません。未然のプロジェクトや詩的なふるまいこそが現実を揺り動かし、建築の理論をラディカルに更新させるということが歴史的にたくさん起きていますし、ルイ=ブーレーのドローイングなどもまさにそうですね。

では逆に、王道の理論書、わかりやすい建築理論書とは何でしょうか。確かにロッシはわかりにくい。

-

- fig.18──ロバート・ヴェンチューリ

『建築の多様性と対立性』

(伊藤公文訳、鹿島出版会、1982)

天内──同じイタリア人ということで考えると最近読んだウンベルト・エーコの『論文作法──調査・研究・執筆の技術と手順』(谷口勇訳、而立書房、原著=1977、邦訳=1991)は、前半では個々の事例が書いてあるのみで、中盤から突然「テーマの絞り方」、「注の書き方」といったガイドブックの体裁をとります。こうした論の導入の仕方はロッシの『都市の建築』と共通して、イタリア的なのかもしれません。

-

- fig.19──ラファエル・モネオ

『a+u 2008年6月臨時増刊

現代建築家8人の設計戦略と理論の探求』

第3回で理論と批評の区別として建築家の方法論や戦略、作ったものに対する裏づけが理論であり、受容した物に対しての価値判断が批評であるというお話がでましたが、一体理論とは何なのか、何度も問う必要がありそうです。

市川──なにが理論なのか、という問題について、この研究会でいわゆる「理論書」を読むたびに頭を抱えてしまうのですが、最近はプラクティカルに「翻訳可能かどうか」という点も条件のひとつなのだなと思い当たりました。中国では研究のためにいろいろと資料やら歴史の本を読んでいるのですが、日本語になおして紹介したい、そしてそれが日本でも理解されうると思えるような論や本が、理論的なものなのではないか。たとえば、最近、プリツカー賞を受賞した王澍(ワン・シュウ)の論考を翻訳したのですが(王澍+陸文宇「循環的建造のポエティクス」『ねもはEXTRA 中国当代建築』、フリックスタジオ、2014)、それは、彼が主張していることは中国のきわめてローカルな情況や歴史を背景にしながら、どんな地域の人間が読んでもある程度問題提起につながるところがあるように思えたからです。同時代の中国の建築家の多くが書いたものは、中国建築に関心がある人間にとっては面白いけれど、あまりに個別的な話題過ぎて、外国語になおす意義が少ない。作者の思考の範囲だったり、時代性や地域性だったりといった要素に限定されるテキストのなかで、そういったフレームを入れ替えても価値が損なわれないことが理論書の前提にあるかなと。

南──翻訳可能性だけをみれば、グローバルに訳されているロッシの『都市の建築』こそが理論書ということになりますね(笑)。ロッシはアメリカ版初版への序文で「アメリカの建築は何よりも都市の建築である」(『都市の建築』p.312)と書いています。ロッシは自分の理論がどの世界でも具体的な建築として翻訳可能だということ、つまり逆説的な意味でのインターナショナル・スタイルだと考えていたということです。

人文系ではどのように理論は位置づけられているのでしょうか。田中さんは建築家が書かれたものについてどのような印象をお持ちでしょうか。

田中──先ほど天内さんがおっしゃったように、何のための理論なのかが問われるのでしょうね。

汎用性が高く世界中で読むことができるという翻訳可能性は、グローバルに共有するための理論であれば基準として成立するでしょう。建築家であれば、自らの建築を手順に従ってつくり上げるための方法を正当化する根拠として理論をつくりあげる、ということもあるでしょう。あるいは、その理論を他人が使って同じような手続きで建築をつくるための理論ということもあると思います。

他方、私自身がいま関心を持っているのは、実証的な正確さが求められてきた歴史の記述において、具体的に歴史家たちがどのように対象を扱って叙述してきたのか、という実態です。これは、ヘイドン・ホワイト以降の、いわゆる「歴史理論」の関心には違いありません。その意味では理論的に歴史を考察しているのですが、それは何かに使うための理論というよりは、歴史を構成するプロセス自体を正確に記述しようとする作業であり、それが理論的なメタレベルの考察を導くということでしょう。ですから、理論といってもまさに理論を綴る主体によってさまざまな捉え方があるでしょうし、単純に有用性で図ることもありうるでしょう。

たとえば磯崎さんが綴っている歴史はとても興味深いものですが、彼がそこから抽出する思想はやはり建築家の使う理論なのだろうな、と思います。それはまさに実作と関わる評価の次元を持っていて、理論というものの位置づけが異なっている。

天内──建築理論の「理論らしさ」はどこにあったのでしょうか。「理論がなくなったよね」という場合の「理論」の不在は傍証で語りがちなのですが、そもそもあったのか、改めて考えてみるとどういうことが言えるのか。

南──それはまた難しい質問ですね。個人史としての建築を考えた時には、建築を建てる難しさが関わってくるのかもしれません。30代半ばにして実作をつくることはなかなかできません。ロッシほどの人でも『都市の建築』を書いた時には実作がないのですから。

理論というものがあるという前提でお話すると、建築家にとって理論とは、未然のものや過去のものとして存在する。つまり作品がない状態で未来への投機として理論を出すのです。これまで取り上げた本はいずれも著者の実作がほとんどない時代に書かれています。その後実作が増え、多忙になった建築家はシンクロニックに理論を展開できなくなります。そのさなかにいて語らない時、理論的に実作をつくります。さらに歳をとると回想に入ります。そういう意味ではロッシは正確に理論を生き抜いています。『都市の建築』で未然の理論を未来に向かって投げ、作品を作った後に『科学的自伝』で自分の過去を遡っていくわけです。 〈理論=theory〉は、語源に〈theoria=じっくり見る〉を持つ語ですが、ロッシは見ることが大事だと繰り返し述べています。彼は『都市の建築』において自分が作るであろう建物をつねに非常に高い解像度で見ていた。それこそが理論的な態度だと言えるかもしれません。ですからロッシのこの本は、有用性や合理性等のステレオタイプな捉え方からすればまったくの理論書ではないにもかかわらず、逆説的にもっとも理論書的なのではないでしょうか。

田中──発見や想像のプロセスをメタレベルで回顧的・自伝的に正確に記述することがそのまま理論になる。それは言説による建築の正当化ではなく、プロセスを緻密に──科学的に──記述するということですよね。

天内──磯崎さんの歴史の記述の仕方はそれ自体価値のあるものとして、戦後の日本の歴史を語るうえでも重要なものですが、それらは磯崎さん自身の建築を正当化するものでもあります。しかしロッシの言説は自らを正当化しようという意識がまったく感じられず、これを理論と呼ぶべきか戸惑ってしまうところがありました。しかしその答えは、その時どきでちがうのかもしれませんし、脱時間的に必要なものを理論と呼ぶべきなのかもしれませんね。

一度死んだ理論の骨を拾う

-

- 市川紘司氏(左)、南泰裕氏(右)

南──建築理論のアンソロジーは数多く出されていますが、建築理論を定義して建築理論遺産をつくることはできるかもしれません。『錯乱のニューヨーク』以降理論がなくなったと言われるのは、同時に古典もなくなってしまっているという状況があるわけですから、もう一度古典を定義して評価を試みる可能性があるのではないでしょうか。

田中──しかしそれは、まさに理論が死んでいるからできることですよね(笑)。グランド・セオリーが死んでしまったとどの分野でも以前から言われています。建築から文学の分野にいたるまで、グランド・セオリーの最後と言われるデコンストラクションにしても、じつはデコンストラクション的なさまざまな実践があったのみで、あの時代に共有できる統一的な理論的実態があったかどうかは疑わしい。デコンストラクション自体が死んだテクストを解体=構築して、いわば亡霊やゾンビとして賦活させる、あらたな読み方の提唱だったわけでしょう。いずれにしても、理論らしい理論はことごとく死んでいる。その意味で『都市の建築』のような作品を死んだ遺産としてこそ評価し、具体的にひとつひとつ再解釈することが必要だと思います。

市川──理論を遺産的に評価する、というのは面白いですね。今回、私は『都市の建築』をまさにそのようにしか読めなかったかもしれません。ちょうど先日、東日本大震災の被災地で中国の学生たちとワークショップを行なったのですが、そこでの経験と『都市の建築』を関連づけることは困難です。津波によって建築物をさらわれてしまった街を、土地そのものを数メートル嵩上げしてから全体を再構築するという復興に対して、『都市の建築』を読むことがどれほどアクチュアルであるのかは正直言ってわかりません。あるいは、いま都市の普遍的タイプとなっているのは、『都市の建築』が語ったようなヨーロッパ都市とは違い、歴史や記憶を備えないジェネリックなものですね。中国の都市も、本来であればその来歴や自然条件はとても多様なのですが、そうしたコンテクストを無視して画一的な開発が続いています。個人的には、こうした現在的情況のなかで『都市の建築』を読むことは、なかなか「辛い」というのが実感としてありました。

南──前回『見えがくれする都市』についても保守的だという話が出ましたが、ロッシについても言えるかもしれません。コールハースを除いたコーリン・ロウにしても槇文彦さんにしても都市を語るために、場所性の記憶にたどり着いてしまうと反論はしづらいですよね。しかしながら、ロッシが記述したような都市が消えていくとしても、彼が教えた建築家たちに、ロッシの記憶のなかの都市が受け継がれている、という可能性はありますよね。たとえばヘルツォーク&ド・ムーロンによる、テート・モダンのリノベーションなどには、直接ではないにしても、ロッシの思想がどこか、受け継がれているのではないでしょうか。

天内──まだ作品がない状態で、モダニズム以前の過去へと遡行したロッシが抱いていたのは一体どういう感覚だったのでしょう。

田中──ロッシにとっての幸福の場とは海の渚ですが、それはあくまで地中海の渚であって、壊滅的な大津波などは決して襲って来ない場所でしょう。ただ《世界劇場》のような作品を考えてみるとわかるように、ロッシの建築は記憶や歴史の上にしっかり建っているというよりは、そこからずれて浮き、行方定かでないまま漂泊していくかもしれぬ存在です。そして、彼が見つけた都市の原型的な建築は、いま忘れ去られているがゆえに、やがて違った形で再発見できるのかもしれません。

現在の日本とは歴史的状況がまったく異なるわけですから、『都市の建築』に現代的な有用性を見出すのはとても難しい。けれど一旦死んだ理論の「骨を拾う」ことはできますよね。そこから発見することが多々あるように思います。

[2014年5月10日、LIXIL:GINZAにて]

書誌情報

Aldo ROSSI, L'architettura della città, Marsilio Editori, Padova, 1966. 邦訳=アルド・ロッシ『都市の建築』(大島哲蔵+福田晴虔訳、大龍堂書店、1991)

田中純(たなか・じゅん)

1960年生まれ。表象文化論、思想史。東京大学大学院総合文化研究科教授。著書=『都市表象分析I』(LIXIL出版、2000)『都市の詩学──場所の記憶と徴候』(東京大学出版会、2007)、『政治の美学──権力と表象』(東京大学出版会、2008)、『イメージの自然史──天使から貝殻まで』(羽鳥書店、2010)ほか。

南泰裕(みなみ・やすひろ)

1967年生まれ。建築家、アトリエ・アンプレックス主宰。国士舘大学教授。作品=《PARK HOUSE》(2002)、《spin off》(2007)、《アトリエ・カンテレ》(2012)ほか。著書=『住居はいかに可能か』(2002)、『トラヴァース』(2006)、『建築の還元』(2011)ほか。

天内大樹(あまない・だいき)

1980年生まれ。美学芸術学、建築思想史。静岡文化芸術大学デザイン学部講師。共著=『ディスポジション』(2008)、『建築・都市ブックガイド21世紀』(2010)ほか。

市川紘司(いちかわ・こうじ)

1985年生まれ。東北大学大学院。2013年から中国政府留学生(高級進修生)として清華大学に留学。専門は中国近現代建築史。建築雑誌『ねもは』編集長。