第三世代美術館のその先へ

インタラクティヴな作品に呼応する空間

- 村田麻里子氏

五十嵐──空間と時間の厚みを持った「アーカイヴ・インスタレーション・ワークショップ」への変化は、アート作品自体の変化と連動しているのでしょうね。近代的な絵画・彫刻の展示には、これこそが素晴らしいものだという啓蒙的な側面が強くありました。その作品を、まず見せて、学習させることが重要だったわけです。しかし、いわゆる近代的な絵画・彫刻を脱し、現代アートの定義がどんどん拡散していくなかで、その受け皿になりやすいのがインスタレーションであったり、ワークショップであったりするのかもしれません。

現代アートはコンセプトが複雑で、難解なものだとされてきました。他方、ツーリズムの目的として広く親しまれているのも、たいていが現代アートです。しかし、すべての現代アートが受け入れられているわけではなく、二極化が進んでいるのだと思います。当時金沢21世紀美術館のキュレーターであった長谷川祐子さんがキュレーションした開館記念展「21世紀の出会い──共鳴、ここ・から」(淡交社、2004)では、小難しい説明がなくても、身体で感じることのできるエンターテインメント性の高い作品が展示されていました。常設に組みこまれたジェームズ・タレルやアニッシュ・カプーアなども、いわば空間の現象を体験する作品です。やはり、直感的に体感できる作品は一般の受けがよいですね。国内の芸術祭もこれだけありながら、アーティストのセレクションは重複する傾向があります。そして、芸術祭の盛況ぶりに対し、美術館で行なわれている現代アート展への客足が増えているかというとそういうわけでもありません。優れた展覧会でも、会場へ足を運ぶと、人が入っていないことも多い。芸術祭が華やかに行なわれている一方で、本当に普段から美術館にいくファンが増えているかというとわからない部分もあります。

村田──芸術祭などでよく見られる大きな展示空間をめいっぱい使うような作品は、視覚だけでなく、天井を見上げたり、周囲を歩き回ったりして身体で直に楽しむような体験を私たちに促してくれるというよさがあると思いますが、おっしゃるように、芸術祭のような場で私たちがよい作品ときちんと出会えているか、作品をじっくりと鑑賞しているかどうか、というのはまた別の位相の問題ですね。もちろん、作品をじっくり鑑賞するような既存のスタイルこそが絶対ということではないのですが、現代アートと美術館と鑑賞者の関係はますます複雑な構造になってきていると思います。

磯崎さんは、ホワイトキューブ的な第二世代美術館から脱却し、場所にぴったりと作品が貼りつく、あるいはその時そこでしか存在しえないサイトスペシフィックな第三世代の美術館へという変化を説いていますが、この議論はいろいろなかたちや解釈で解説されていますね。特にこれをアート側の文脈で捉えなおすと、第三世代に見られるアートと美術館との関係の変化は、逆説的に、第二世代的なアートと美術館との関係からアートが逃れようとしてきたことも意味していると。しかし、現代アートがホワイトキューブを嫌って美術館の外へ出ていった結果、結局は外での活動の写真や映像といった記録が美術館のなかで展示されなければアートとして認識されない、というねじれが起きました。アース・ワークなどに顕著ですが、例えば森のなかで木を引っこ抜いて逆さまにひっくり返すようなプロジェクトも、それだけではアートとは認識されづらく、直接鑑賞することもできません。美術館をなんらかのかたちで通過しなければアートだと認識できないということは、相変わらず美術館という存在が空間を超えてアートを成立させているということです。一方、鑑賞者がはたして「何を」見れば作品を見たことになるのかは揺らいでいます。なかにはその関係性自体を問うような作品もありますが、そういう意味で、現代アートと美術館と鑑賞者の関係は、とても複雑になっていると思います。

評価基準としての美術館

村田──サイトスペシフィックなアートになるとなおのことですが、アーティストにとっては、美術館という制度は自分の作品をアートとして認知してもらったり評価してもらううえで、重要な存在だと思います。最近建築展も散見されるようになってきましたが、建築や建築家にとっては、美術館で展示されることはなんらかの評価につながることなのでしょうか。

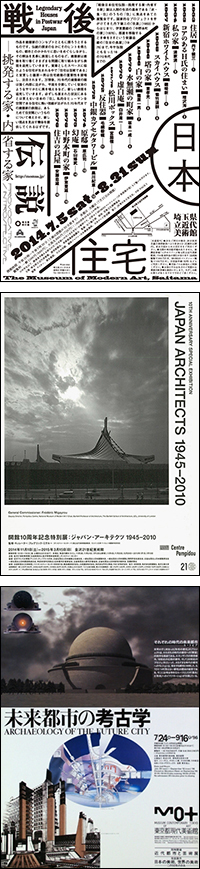

- 上から「戦後日本住宅伝説」展

「ジャパン・アーキテクツ 1945-2010」展

「未来都市の考古学」展

そうした美術館の動きとは独立して建築業界は成立してしまっているので、建築作品であるかどうかの判断基準は、むしろ『新建築』などの建築メディアへの掲載ではないかと思います。

美術館のなかに建築を専門とする学芸員がほとんどいないのも、より建築を評価しづらい要因でしょう。美術館で建築展をする場合は、外部から人を呼ぶということになる。その状況は前からずっと変わっていなくて、例えば「未来都市の考古学」展(東京都現代美術館、1996)でも鵜澤隆さんが外部キュレーターとして入っていました。

美術館だけでなく、国立博物館にも建築の常設展示はありません。海外の博物館にはしばしば建築のセクションがあって、その国の建築史が学べるようになっているのですが。

村田──パリのシャイヨー宮を改装してできた建築博物館(Cite de l'Architecture et du Patrimoine)では、近代から現代までの建築の模型やレプリカを大量に展示していましたね。

五十嵐──19世紀に中世の建築の保存修復を行なったヴィオレ・ル・デュクが提唱して開館したものですが、教会を切り取ったような実物大のレプリカがごろごろと展示されています。さらに今世紀に入って20世紀のパートも充実させ、ル・コルビュジエのユニテ・ダビタシオンの一部を再現するなど、国を挙げて建築の伝統を位置づけようとしています。あの充実ぶりをみると、日本の国立博物館の一角にも建築のコーナーがあればいいと思うのですが。

- フランス建築博物館(撮影=村田麻里子)

村田──それは日本の美術史のなかに、建築史が含まれていないことと連動した問題だと思います。西欧ではHistory of Art and Architecture という言い方をしたりしますが、建築も美術の範疇に含まれているんです。ですから、例えばロンドンのヴィクトリア・アンド・アルバート・ミュージアムには巨大建築物の石膏レプリカが他の工芸品や彫刻に混じって大量にありますし、ベルリンのペルガモン博物館にも他の美術品と一緒に「ゼウスの大祭壇」のような建造物が展示してあって、美術と建築ははっきり線引きされていない。

建築を他の美術と併置して展示する習慣がほとんどない日本のミュージアムで、五十嵐さんが現代建築展などをキュレーションされる際、館のスタッフとはどのような話し合いを持たれるのでしょうか。

- 開かれた美術館/観賞から体験する美術館へ

- インタラクティヴな作品に呼応する空間/評価基準としての美術館

- 展示手法の確立/ポピュラーカルチャーの収蔵と展示

- 空間体験の重要性/作品の収蔵から情報のアーカイヴへ