2012-2013年の都市・建築・言葉 アンケート

- 天内大樹

- 有山宙

- 五十嵐太郎

- 市川創太

- 今村創平

- 岩元真明

- 小澤京子

- 門林岳史

- 門脇耕三

- 柄沢祐輔

- 木村浩之

- 暮沢剛巳

- 榑沼範久

- 小林恵吾

- 志岐豊

- 柴田直美

- 唯島友亮

- 田中浩也

- ドミニク・チェン

- 中島直人

- 中村竜治

- 平瀬有人

- 福島加津也

- 星野太

- 松川昌平

- 松田達

- 光岡寿郎

- 南泰裕

- 山崎亮

- [New!→]

- 饗庭伸

- 蘆田裕史

- 足立元

- 井上雅人

- 江渡浩一郎

- 大山エンリコイサム

- 川勝真一

- 川島範久

- 古賀崇

- 小原真史

- 沢山遼

- 柴原聡子

- 須之内元洋

- 千種成顕

- 辻村慶人

- 土屋誠一

- 戸田穣

- 冨山由紀子

- 中川純

- 中ザワヒデキ

- 成相肇

- 西澤徹夫

- 畠山直哉

- 服部浩之

- 林憲吾

- 日埜直彦

- 福住廉

- 牧紀男

- 宮口明子+笠置秀紀

- 山岸剛

1──2012年で印象に残った、都市や建築を語るうえでの人・建築作品・言葉・発言・書物・映像・メデイア・出来事などを挙げ、それについてコメントしてください。

2──2013年の[ご自身の関与するものも含めて]関心のあるプロジェクト──作品・計画・展覧会・書物・シンポジウム・イベントなどをお答えください。

3──3.11の東北地方太平洋沖地震および原発事故をめぐり、記憶に残った言説(書物や論文・発言など)と、復興・支援プロジェクトの実践などについて。

天内大樹(美学芸術学、建築思想史/東京理科大学研究員)

●A1筆者は美学芸術学を専門としながら、本年度より来年度(予定)まで、工学部建築学科に所属することになった。眼前で展開されている具体的な設計教育と建築という営みの全体像との連関をいまだ摑みそこねていることから、以下の記述は大局的な視点からのものに多分に限定されてしまうことと思う。

すなわち、建築と社会という古典的かつ現代的なテーマの展開である。五十嵐太郎『建築はいかに社会と回路をつなぐのか』(彩流社、2010)、山本理顕『地域社会圏モデル──国家と個人のあいだを構想せよ』(LIXIL、出版2010)などで、フォーカスが当てられる規模はまちまちながらも、建築が実現される基盤としての社会を問う方向性が示されてきた。これが震災を経て現実への介入に結実しつつあると言える。

この指摘はもちろん、藤村龍至氏を中心とした東洋大学建築学科「鶴ヶ島プロジェクト」を念頭に置いているが、アーキエイドの活動もめざましい。前者は市町村レベルの数十年の将来像を自治体に提示しながら計画した試みで、後者は従来のコミュニティへの介入や仮設住宅にこれから形成されるコミュニティへの贈与といった現状・近未来を想定している。彦坂尚嘉+五十嵐太郎+芳賀沼整『3・11万葉集 復活の塔』(彩流社、2012)に掲載された、ログハウス仮設住宅地(南相馬市鹿島区牛河内)に建てられた壁画のある集会所と3色に塗られた木製の塔は、コミュニティにおける象徴性の問題を提示している。

筆者は以上のテーマを豊川斎赫『群像としての丹下研究室』(オーム社、2012)、また東京駅復原や国立競技場コンペなどと併せて考えたい。これは、東京駅は本来皇室の乗降駅として整備されたこと、初めて同駅に降り立った人物は、第一次世界大戦でドイツ租借地・青島の奪取を指揮し、参内のため凱旋した陸軍神尾光臣中将らだったという経緯(仮設の凱旋門も駅前に建てられた)、あるいはオリンピックという政治的行事がアジェンダに加わっている現状に鑑みてのことである(これは開催地として実際に東京が選ばれるか否かにかかわらない)。背景としての国家主義/国権主義の高まりについては、ここでは言わずもがなだろう。

●A2

上記の点は、デザインに関する百科事典(イギリスで出版予定である)の掲載項目「(日本の)現代建築」の執筆過程で考えていきたい(発行時期は確言できないが、原稿の〆切は2013年中である)。ほかに自身が関わっているものでは、田路貴浩氏を中心にした「分離派100年研究会」で、1920年に結成された分離派建築会(大正時代の建築運動団体)の活動を再読する試みを始めている。単訳・共訳書もそれぞれ準備中で、特に太平洋を囲む/囲んだ諸帝国と物質文化の関連を扱った単訳書は本年中に刊行予定である。建築系ラジオでも現在本を制作しており、筆者もお手伝いしている。

●A3

さまざまな教訓をもたらすエピソードの個別性を捨象するつもりはないが、ここでは抽象的な話題に論点を絞りたい。眼前の課題を「とりあえず」片付けて、いわば博奕を重ねてきた戦後日本の根本に再検討を加える契機となった、あるいは検討の必要性をさらに認識させたのが震災だったと筆者は振り返る。国民年金も原子力発電もインフラのメンテナンスも大学教育も国土開発そのものも、当座を利して将来を食いつぶしてきた判断のツケを払わねばならない事態が増えてきた。

といっても、根本を問い直し現況を打破するのは、イデオロギーや戦争ではなく地道なイノベーションでしかありえない。イノベーションを誘導する要因として浮上するべきは、技術か概念かである。人々は再度皮相の博奕に勝って溜飲を下げたいのかもしれないが、個別の危機を安易に全体の危機に横滑りさせず、個別の対策を編み出しながら、全体像の調整につなげる根気強いプロセスが必要だろう。ある対象や分野について、どうせ衰退するのだから放置せよという判断は簡単だが、この国自体がそもそも衰退するのだから、放置してよいのだろうか。いずれにせよ「もの」(=新たな技術を適用できる対象)を「丁寧」に(=概念的裏付けを伴って)作ることの価値を、地道に高めていきたい。

有山宙(建築家/assistant)

●A3

3.11とアーティスト

「3.11をテーマにした展示を企画している」と、キュレーターの竹久侑さんから聞いたのが、いまからちょうど1年前、2011年の年の瀬だった。

年が明けてしばらくして、10月から水戸芸術館ではじまる「3.11とアーティスト:進行形の記録」に会場構成として関わることになった★1。タイトルが示すとおり、この展覧会は、完成した作品を展示するというよりは、アーティストの活動自体に焦点を絞り、3.11以降同時多発的に起きた活動を俯瞰するための記録である。

この展覧会では30にもおよぶ、とても多い数のプロジェクトが展示されることになるが、それでも、展示されたプロジェクトは、実際に3.11以降に行なわれたアーティストの活動のほんの一部でしかない。

そこには、展示するプロジェクトの選定という、明確なキュレーターの意図が介在しているにもかかわらず、その意図が多く語られることはなかった。

つまり、カタログでも語られているように、あらかじめ「キュラトリアルなリスク」は折り込み済みではあったが、空間として、可能な限りその「キュラトリアルなリスク」を排除したいと思った。

そのような経緯から、アーティストに対しても、キュレーターに対しても、公平であるような空間を目指してできたのが、白いシートによる空間だ。

白いシートは、時間軸のメタファでもあり、白いシートの前に置かれた作品は、どれも入れ替え可能ともいえる。実際、展示の数週間前まで、展示作品の更新が行なわれた。

そして、展示空間は展覧会が開催された時点を反映している。それが、〈作品〉との大きな違いだ。

強烈な記憶でさえ、徐々にうすれていく──。「現在形の記録」が、また別の時点で行なわれることがあるとすれば、一部の作品とともに、展示空間はまったく別のものになるのだろう。これは、3.11から19カ月を経てはじまった展覧会の空間だ。

- 「3.11とアーティスト:進行形の記録」会場施工中

★1──3.11とアーティスト:進行形の記録(水戸芸術館、2012年10月13日〜12月9日)

URL=http://arttowermito.or.jp/gallery/gallery02.html?id=331

●A1

Which is moving: people or architecture

「3.11とアーティスト:進行形の記録」の会場を検討しているとき、東北と東京を行ったり来たりしていた(もちろん、その間に水戸がある)。夏に、国際芸術センター青森(ACAC)とせんだいスクール・オブ・デザイン(SSD)で滞在制作することになっていたからだ。

「Which is moving: people or architecture」とは、SSDの滞在制作にさきがけて行なわれた開講記念レクチャーのためにつけたタイトル。制作とはまったく関係なく、レクチャー告知の締め切りのためだけに考えたタイトルだった。それが、結果的に2012年の活動を示唆する言葉になる。

東北で制作するにあたり、まず決めたことは、壊すものをつくらないということだった。

大きなインスタレーションは、展示終了後に壊すのが常識になっている。ほとんどの壊さないでよい作品は、展示に終わりがないか、小さい作品かのどちらかだ。

空間を体感できるインスタレーションで、会期が終わっても壊さないために、実際に奈良で建設中の《33年目の家》の一部を仙台と青森で制作することにした。もちろん、そのためには、展覧会と建築というまったく別の政治、経済をうまくまとめなければいけないが、展示終了後に作品を一度解体して、奈良に運び、組み立て直すこと自体は、それほど難しくはない。

そもそも、《33年目の家》は鉄骨造の屋根と、その中にあるいくつかの小さな構造物からなる住宅で、このいくつかの小さな構造物を、ぼくたちは設計当初からパビリオンと呼んでいた。

それは、鉄骨の屋根が雨風をしのぐことを想定することで、中の構造物の仕上げを簡易にすることが可能になり、また、およそ展覧会の空間を設計するように、「家族の記憶をどのように配置するか」に重点をおいて、設計した建築だったからだ。そういう意味で、まるで端から、展示することが想定されていた建築のようにも思えてくる。

このパビリオンを、インスタレーションとして再構成したのが、《Ghost House》(せんだいスクール・オブ・デザイン、2012)と《Obscure Architecture》(国際芸術センター青森、2012)だ。展示が終わった後には、奈良で恒久的に設置される建築が、それぞれ、仙台と青森の光と反応した。

展示のためにつくられた美術作品が、そのまま建築となり人が住む、僕の知る限り世界で初めてのプロジェクトになった。

- assistant《Ghost House》(SSD、2012)

-

assistant《Obscure Architecture》(ACAC、2012)

●A2

《33年目の家》

《Ghost House》と《Obscure Architecture》はすでに、奈良に運ばれ設置された。展示のため、工期は当初の想定より遅れたが、東大寺に隣接する土地に青森と仙台を旅してきた建物が完成する(2013年2月)。

また、夏には山口情報芸術センター(YCAM)の10周年記念祭のためにパビリオンができる(2013年7月)。

- 奈良でもう一度組み立てられるパビリオン

以上すべて撮影=assistant

ありやま・ひろい

1978年奈良県生まれ。建築家。2003年東京大学大学院建築学科修了。2004-05年Alsop Architects, Ushida Findlay architects(ポーラ芸術財団の助成)。assistant共同主宰。 www.withassistant.net

五十嵐太郎(建築史、建築評論/東北大学大学院教授)

●A1◉2012年の6月、カッセルのドクメンタを初めて訪れたが、想像以上に街なかのあちこちに展示を分散させていた。それどころか、ドイツ以外にアフガニスタンやエジプトにも別会場を設け、国境すらも超えていたのである。また、こんなに小さな町が世界的に有名な国際芸術祭を開催していることに改めて驚き、長く継続していることの強ささえあれば、本当はどこでも成し遂げうるはずだという希望も与えてくれた。

◉7月に立ち寄ったザハ・ハディドのソウルの《東大門デザインプラザ&パーク(DDP)》はだいぶ全容が見えてきたが、正直あまり空間がよくないのではと思った。一方、10月に訪れたローマの《国立21世紀美術館(MAXXI)》は見事な建築だった。個人的には当たり外れが大きい建築家である。11月、彼女は国際コンペに勝利し、東京の新国立競技場を設計することに決まった。日本では、是非いい結果を出してほしい。

◉9月に訪れたドバイは世界一高い《ブリュジュ・ハリファ》よりも、各駅に接続しているテーマ性の強い巨大なショッピングセンター群が印象的だった。人工化的な世界の構築に向かうひとつの極を示している。

◉12月、筆者が企画した「3.11──東日本大震災の直後、建築家はどう対応したか」展がケルンの日本文化会館に巡回し、レクチャーをするために、20年ぶりにこの都市を歩く機会を得た。ペーター・ツムトアの《コロンバ美術館》が圧倒的に素晴らしかった。古代ローマの遺跡、戦争で破壊されたゴシックの教会を抱え込みながら、その上部にアートの場がつくられている。建物の内部にはっきりとした輪郭をもった部屋が出現し、そのあいだの空間にも個性的な展示の場を生む。また、ところどころもうけた大きな開口は、大聖堂など、都市の風景を効果的に見せる。中世の美術と現代アートを混在させる展示のセンスも秀逸だ。時代を超えたリノベーション建築の傑作である。

●A2

◉言うまでもなく、筆者が芸術監督として関わっている「あいちトリエンナーレ2013」。強いテーマ性を持たせつつ、建築の視点をどう持ち込めるのかが、重要だと考えている。

◉丹下健三の生誕100年ということで展覧会のほか関連企画が企画されている。生前も亡くなった後もなかなか展覧会が開催されなかっただけに、どうなるか楽しみだ。

◉国際交流基金の委員会においてその選考を担当したということで、ヴェネツィア・ビエンナーレ国際美術展2013の日本館における田中功起の展示。3.11への直接的ではなく、つかず離れずの距離をたもちながら、どのような作品が生まれるかに期待している。

●A3

◉やはり、被災建物がどのように残るかなど、記憶の問題である。これは「あいちトリエンナーレ2013」のテーマにも設定した。また、東北大学の五十嵐研究室で担当し、彦坂尚嘉の参加によって塔と壁画のある集会所を実現した南相馬市の仮設住宅地のプロジェクトが第2フェイズに入った。秋から池田剛介や原高史などのアーティストを迎え、住民とのワークショップを通じて、新しい展開が起きている。

◉学芸員の山内宏泰が中心となってリアスアーク美術館が、東日本大震災に関して、どのような常設展示を2013年からスタートさせるかに注目している。311で被災した施設だが、まさにいま後世に語り継ぐべき歴史の瞬間を体験したからだ。今後、おそらく新しいつくられるであろう箱モノの津波ミュージアムが獲得しえない現場性をもつのが、リアスアーク美術館である。またアーキエイドの活動は、リサーチやワークショップを経て、いよいよ本格的な実施プロジェクトが出てくるだろう。建築家が社会と接続しうるか、という課題にとって、重要な試金石になるはずだ。

市川創太(建築家/dNA(ダブルネガティヴス アーキテクチャー))

●A1◉中谷芙二子氏の霧の彫刻 @ Lille Europe railways station

FANTASTIC 2012 - Lille3000(日本からはクワクボリョウタ、堀尾寛太などの作家が出展)のために制作された霧の彫刻です。

Koolhaasがマスタープラニングをし、Portzamparc、Nouvel などによってデザインされた建築群。ある建築家世代であれば雑誌などで見覚えのあるこのフランス北部のLille駅前は当時のデザインテイストが残り多少寒々しいような場ですが、雲のように出現した霧はとても立体的で、空間を絶えず変容させていました。方向感覚を失った人々が「駅の入口はどこですか?」と尋ねあう様子が印象的です。この霧の彫刻は常設されることになりました。

◉György Kepes氏

2012年ハンガリー・エゲルにオープンした《kepes intézet》

のエントランスデザインをdNAが担当したことから、関係者とのやり取りや資料を閲覧していく過程で、彼の先進的なクロスフィールド性、影響力を再認識しました。MITで教鞭をとっていた頃も、特異で貴重な存在だったと言われています。日本ではあまり知られていないのがすこし残念です。 http://www.facebook.com/KepesKozpont

◉Oscar Niemeyer氏

その都市、建築を見つめる目の持ち主が104歳だったこと、やはりどこまでも宇宙的です。

●A2

全て手前味噌で恐縮ですが2つほど。

2012年5月に展示スタートした新宿初台NTT ICCでの「ダブルネガティヴスアーキテクチャー コーポラ凝固・凝結」が2013年3月まで継続します。これまで研究してきたコンセプトが実体化したもの(しつつあるもの)にフォーカスました。dNAのこのような展示形式・内容は初めてのものです。

また、市川が関わっている都市デザイン研究チームがwebページをオープンする予定です。メンバー全員建築家、空間的相互作用などを基にした都市ポテンシャル評価、マッピング、統計などをヴィジュアライズしたり出力するソフトウェアなどを自作しています。建築から都市へさまざまなスケールへの適用を模索するため現時点では抽象度を保っていますが、徐々に具体的なアプライなど内容を拡充していく予定です。

●A3

あらゆる復興のための活動、尽力に敬意を表します。自分は被災地に拠点を置く者ではありませんし、現時点で直接復興に関係するプロジェクトには関わっていませんので、状況や実態を把握できず、何かを言える立場ではありません。

耐災害、耐震、省リソース、省エネルギーということは、そもそも建築に実装されているべきことなので、そういう文言のみによって計画やヴィジョンがアピールされることには賛成できません。震災によって破壊されて未実装であった部分、十分でなかった部分が露呈しましたので、基本的なことは見直そう、というのはわかりますが、そのこと自体に主眼を置くことは、後退としか思えません。震災から受けたインパクトで、人々の恐怖感や関心がそういった方面に向くことは自然ですし、建築物は商品という側面もありますので、市場の要請に応答する必要もあるでしょう。

しかしながら、建築家は、ヒステリックな叫び声を上げるのではなく、もっと冷静な態度で、しかし誠実に答え、着実に研究やヴィジョン構築を進めるべきだと思います。ジャーナリズム的、マーケティング的、政治的なものからは、状況対応的なものしか出てこないと考えているので、建築家がこれまで研究してきたり、想定してきたモデルや理想としてきたヴィジョンをコロコロ変えているのではダメなのではないかと思っています。 震災きっかけで、あらたな着目、着想を得て、研究や発明がされること、あるいはこれまで日の目を見なかったヴィジョンにスポットが当たることはもちろん良いことと思います。しかし1年やそこらで革新的な技術が出てくるとは考えにくいです。今それらしく出てくるものは、前からあったものでしょう?

今村創平(建築家/アトリエ・イマム)

●A1今年は50くらいの展覧会に足を運んだが、そのなかから特に良かったものを挙げてみると、以下のようになる(順番は訪問順、企画展のみ)。

- 悠久の光彩 東洋陶磁の美(サントリー美術館)

- 野田裕示 絵画のかたち/絵画の姿(国立新美術館)

- 生誕100年 ジャクソン・ポロック展(東京国立近代美術館)

- 杉本博司 ハダカから被服へ(原美術館)

- セザンヌ パリとプロヴァンス(国立新美術館)

- テマヒマ展 東北の食と住(21_21 DESIGN SIGHT)

- 第5回 大地の芸術祭(十日町市)

- 「具体」 ニッポンの前衛18年の軌跡(国立新美術館)

- 与えられた形象 辰野登恵子 柴田敏雄(国立新美術館)

- スタジオ・ムンバイ(ギャラリー間)

- 数寄屋展(ギャラリーエークワッド)

- 坂田和實の40年(松濤美術館)

実は、ベスト10に絞り込もうとしたのだが、難しかった。上記以外にも優れた展覧会がいくつもあったから、今年は展覧会を十分に楽しんだ1年であった(このアンケートの締め切りには間に合わなかったが、東京国立近代美術館の60周年記念展「美術にぶるっ!」も年内に観る予定で、この同館のコレクションの良品を集めた展覧会も、リストに挙がるものであろう)。一方で、私の専門である建築の展覧会は、上記のなかではムンバイ展と数寄屋展と2つ挙げているものの、「白井晟一展」「メタボリズム展」「バレリオ・オルジアッティ展」など強く印象に残る展覧会があった昨年に比べると、全般的には低調であった。小規模のものなので、上記のリストには加えなかったが、新宿OZONEにて開催された木内俊克さんと砂山太一さんによる「Amorphous Form」展は、今日では貴重な建築のフィールドの前衛といえる試みであった。

書物に関しては、一冊を通しで読むよりも、執筆や授業の資料として本の一部に目を通す割合の方がずっと多い年であり、その大半は今年出た新刊ではなかったが、出たばかりの評価も定まらない本を斜め読みするよりもは、昔出た本をじっくりと読む込む方が充実した読書となることが多い。

とはいえ、この1年くらいの間に出た本で、かつこちらは建築・都市関連に絞って読了したもののなかから良かったものを挙てみる(順序は読了順)。

- 藤森照信『茶室学──日本の極小空間の謎』(六耀社、2012)

- 市川宏雄『山手線に新駅ができる本当の理由』(メディアファクトリー、2012)

- 伊東豊雄『あの日からの建築』(集英社、2012)

- 三宅理一『限界デザイン』(TOTO出版、2011)

- 山崎亮『コミュニティデザインの時代──自分たちで「まち」をつくる』(中央公論新社、2012)

となる。新しい書き下ろしではないが、伊藤ていじ氏の晩年のエッセイを集めた『ていじ手帖』(建築画報社、2012)と多木浩二遺稿集『視線とテクスト』(青土社、2012)は、このような企画を実現された関係者の方々に敬意を表する。

上記の通り2011年にメタボリズム展が開催され、この建築・都市の展覧会は、10年に一度の規模と内容のものであったものの、国内ではほとんど全く論評されることがなく、相変わらずの日本における建築批評の不毛ぶりが実感された。シンシア・ディビッドソンが主宰する建築批評誌『Log』では、2012年のwinter/spring号にて、Ioanna Angelidouによる八束はじめさん(メタボリズム展の企画代表者)に対する中身の濃いインタヴューを掲載している。また、同号には、ケン・タダシ・オオシマさんによる同展のレヴューや、トマス・ダニエルさんによる磯崎新氏の《孵化過程》の40年後の再製作についてのエッセイが掲載されている。

2012年の秋には、ハーヴァード大学でメタボリストの菊竹清訓氏の展覧会が開催され、同地では関連して伊東豊雄氏がレクチャーを行なった。こうした日本建築への再評価が世界各地で進んでいるなかで、その状況が日本に伝わってこないことはもどかしい。

日本の建築メディアの衰弱ぶりは、ここ10年以上に渡って繰り返し指摘されてきたが、2012年にはついにここまでと思うことが度々あり、近い将来日本から建築雑誌がすべてなくなるのではという考えをはじめてリアルに抱いた。

また、以前南後由和さんが指摘したように、日本にはかつて数多くの建築メディアが存在しそれが一種のコミュニティを形成していたが、そのような構図は近年ではすっかり崩壊してしまった。わかりやすい例は、大学などで設計製図を教えていると実感することだが、年配の教員と学生とでは日々目にしているメディアが異なっている。以前であれば、教授も学生も『新建築』や『建築文化』の最新号に目を通しており、そこで共通のバックグランウンドがあったわけだが、今の学生は紙のメディアをあまり読まず、一方彼らが頻繁にアクセスするネット上の「Arch Daily」をはじめとするメディアを、教員は知らない。世代間の明らかな情報断絶が進んでいる。

そうしたなかでも、『a+u』はマイペースというか、思わず手に取る特集をいくつか出している。6月号はシンガポールの今を伝える特集を、9月号は『El Croquis』でその評価が確立された建築写真家鈴木久雄さんの特集を組み、11月号のポスト・クライシスの特集の巻頭論考により、金融危機以降のスペイン建築家を取り巻く壊滅的な状況をしり驚いた。 また、『住宅建築』は、ここ数年編集方針を変え、こちらもマイペース路線を展開し、特に新作紹介とは別に、吉田五十八、村野藤吾、江戸千家の建物の詳細な紹介や、数寄屋(《待庵》ほか)、詳細図(《吉田五十八邸》ほか)や実測図の連載など、実務家にとっては思わず唸らせる内容の記事を毎号掲載している。

また、『新建築』9月号に掲載された、槇文彦氏による長文の論考「漂うモダニズム」は、氏のこれまでの航路を反芻しながらも、現代の建築の置かれた状況を鋭く分析している。槇氏の状況認識は、レムと共通するところがあることに思いいたって少々その組み合わせに驚き、レムはそれを「ジャンクスペース」とよび、槇氏は「漂うモダニズム」と表現している。

●A2

すでに、ここまでの文章が長くなってしまったのでごく簡単にひとつだけ。

明治大学が、2013年の春から英語のみの大学院の建築コースを始めるように、いよいよ建築教育における国際化が進むのではないかという期待がある。これまで、10年、20年、建築教育の国際化がなされるべきだと思い続けて、しかし状況はほとんど全く変わらなかった。しかし、ここ数年建築教育の国際化といったトピックでレクチャーを頼まれたり、シンポジウムに参加を要請されることが増えており、各大学も真剣に国際化に向けての対応を考え始めているように感じられる。おそらく、ここ5年くらいで大きく状況は変わるのではないか。これは、期待も含めて。

●A3 直接被災地の話ではないが、3.11以降、一般の方々のエネルギーに対する関心が高まり、またそのためには、互いの協力が必須という意識が高まったことはとても好ましいことだと思う。21世紀は、環境の世紀といわれてきたが、単なる数合わせではなくて、われわれの環境をどうともにデザインしていくかということだろう。

一方で、震災復興にも絡めて、スマート・シティといったことが大きな話題となり、そのこと自身は進めるべきだと思うが、現時点ではスマート・シティの議論は、システムを構築することによっていかに効率を上げるかということしか語られていない(それがビジネスモデルであれば乗り、でなければ撤退するというのが、参加企業のスタンスである)。新しいフェーズで地域環境を構想するにあたって、どのような街がつくられるかという議論に、建築家や都市計画家は積極的に参加すべきだと思う。

岩元真明(建築家/Vo Trong Nghia Architects)

東急ビンズン田園都市

「田園都市、輸出します」★1。2012年3月、東急電鉄はベトナムの国営企業との合弁会社「ベカメックス東急」を設立し、ホーチミン市の北30kmにあるビンズン省における都市計画に着手した。事業総額1,000億円超、人口12万人を超える新都市。これは東急多摩田園都市における街づくりのノウハウをパッケージ化して輸出する大胆な試みである。

都市計画をパッケージ化して「輸出」するという手法自体はそれほど目新しいものではない。過去に遡れば植民地都市などはその典型であるし、1990年代後半からシンガポールなどの先進国が牽引した工業団地(インダストリアル・パーク)の海外展開もまたその一例と言えるだろう。ベトナムで現在進行中の日本や欧州が協力する地下鉄計画もまた都市計画の「輸出」のひとつと呼べる。しかし、日本独特とも言える交通網と宅地の一体的開発の「輸出」は他に類を見ない試みであり、縮小する日本市場からの活路を示す好例となるかもしれない。

個人的にはパッケージ化した都市計画の「輸出」がどのように現地の風土に根付いていくのか、直截に言えばどのように変形していくのか、ということに興味が惹かれる。例えば、19世紀末に展開した植民地都市は南国の気候風土に合った独特のコロニアル様式を生んだ。一方、近年ベトナムに建てられた工業団地を見ると、スケールやプログラムの点で周囲から浮いた島宇宙のようになっているという側面も否めない。

東急ビンズン田園都市では、オーストラリアの設計事務所PTWを実施設計者に据えて巨大コンドミニアム建設が始まった。2013年にはこの新都市に政府機能が移転して新省都となる予定であり、開発はより加速してゆくだろう。エベネザー・ハワードの構想を「輸入」して生まれた日本の田園都市が、今度はベトナムに10年超をかけて「輸出」される。ベトナムの風土・習慣・技術を背景として、田園都市が今後どのように変質していくのか注視していきたいと思う。

★1──『朝日新聞』(2012年10月4日)一面見出し

URL=http://www.asahi.com/business/update/1004/TKY201210030829.html

テクノロジーとアート

2012年の世界の出来事とは無関係だが、ベトナムで個人的に見聞した建築について述べたいと思う。

ホーチミン市内にはギュスターヴ・エッフェルが関わったとされる《第二児童病院(旧グラル病院)》という建築がある★2。奥行きのあるバルコニーが特徴で、橋梁のような鋳鉄アーチの上にレンガを目透かしで積んでつくられており、レース編みのように繊細である。病院は豊かな緑に囲まれて、建物の内外ともに心地の良い空間が生まれている。1880年の段階でこのような良質な建築がつくられたことに驚くと同時に、なぜ以降の建築にさしたる影響を与えなかったのかと疑問が生じた。調べていくと《第二児童病院》の鉄材はベトナム国内でつくられたのではなく、すべてフランスから直輸入されていたことがわかった。

フランスの技師によりフランスの材料でつくられた建築。《第二児童病院》がなぜそれ以降の都市建築にポジティヴな影響を与えることができなかったか、その理由は明白である。この病院を現地の技術で模倣することが不可能であった。それゆえイメージのみが流布して劣化コピーを生み出していったのであろう。

技術にはふたつの位相がある。カタログ的に移動可能な技術(テクノロジー)と、現地の職人の手に宿る技術(アート)。アートなくしてテクノロジーが輸入されるとき、行き着く先は劣化コピーの氾濫するジェネリック・シティではないだろうか。先進国による途上国への干渉はしばしば近代化の流れをコマ送りにし、その非連続な流れは大量の劣化品をもつくりだしてしまう。このような問題は、途上国における日本のODA(政府開発援助)の事業などにも一部あてはまるかもしれない。

多くのアジアの建築家は地域性を現代のヴォキャブラリーで再解釈しようとしている。私は逆に、現代的ヴォキャブラリーを地域性によって再定義してみたいと思う。そうすることで、地域の技術に根ざした新しい建築が生まれるのではないかと考えている。

★2──ギュスターヴ・エッフェル《第2児童病院(旧グラル病院)》(佐貫大輔+西澤俊理(S+Na.)、岩元真明+西島光輔+大西邦子(VTN)「Photo Archives 144 ベトナム南部」[「10+1 website」2012年8月号、LIXIL出版])

URL=https://www.10plus1.jp/photo-archives/144/album.php?c=5&i=0

原発の輸出

震災の約1年後、ホーチミン市にて高成田亨氏、五十嵐太郎氏を招聘した「3.11東日本大震災の記録」という講演会が開催された(国際交流基金ベトナム日本文化交流センター)。特に、大震災後の建築関係者の展開をまとめた五十嵐氏のレクチャーを自身で見た被災地の状況と重ね合わせながら興味深く聞いた。

驚いたのは、レクチャー後の質疑応答におけるベトナムの学生たちの反応であった。彼らの質問は直接の地震被害よりも、その後の原発事故の問題にほぼ集中した。ベトナムでは現在日本からの原発技術の「輸入」が進行中である。学生たちの反応には原発技術に対する期待と不安が浮き彫りになっていたように思う。国家的スケールではあるが、原発もまたテクノロジーとアート(技芸)の「輸出」の問題のひとつと言えるだろう。自国ですら制御できなかった技術を、途上国で安全に運営することは可能だろうか? 今後の展開を世界が見つめている。

- ギュスターヴ・エッフェル《第2児童病院(旧グラル病院)》

URL=https://www.10plus1.jp/photo-archives/144/album.php?c=5&i=1

いわもと・まさあき

1982年生まれ。建築家。2006年シュトゥットガルト大学ILEK研究員。2008年東京大学大学院修士課程修了後、難波和彦+界工作舎勤務。2011年よりVo Trong Nghia Architectsパートナー。ベトナム内外のプロジェクトに携わっている。URL=https://sites.google.com/site/masaakiiwamoto/

小澤京子(表象文化論、建築史、美術史/埼玉大学非常勤講師)

●A1◉建築作品

このアンケートに回答している現在、いちばん強く脳裏に刻印されているのは、先日(12月15日─22日)開催されたムネモシュネ・アトラス展である。空間内に配列されたイメージ群が、相互の間に無限に近い連関を絶えず生成させている。渦巻き状に、あるいはミノタウロスの迷宮状に並べられたパネルの間に立つと、その連関の紡ぎ出す糸が新たに伸びては張り巡らされていくのが感じ取れるようであった。書籍やカタログ収録の縮小図版ではなかなか感知できない「細部」や「空間的な配置が生成させるネットワーク」を、自らの等身大の身体を以て経験する──それは新鮮な驚きを伴う出来事であった。アビ・ヴァールブルクのムネモシュネ・アトラス自体は、田中純氏の著作ですでに10年前から知識は得ていたし、『ヴァールブルク著作集別巻 ムネモシュネ・アトラス』(伊藤博明+加藤哲弘+田中純著、ありな書房、2012)刊行に先立ち、パネル内の画像について基礎的情報を調査するゼミに所属していたこともあり、何度も目にする機会があった。しかし今回、空間として立ち上がり、拡がった六十数枚のパネルを経験して──それは「視る」という単一の知覚器官による認識ではなくて、もっと総合的でなおかつ不確かさも帯びた経験である──初めて把握できた「細部」や「関係性」も多い。

最終日である22日に開催されたシンポジウムの後には、加藤道夫氏(建築学)から「ムネモシュネ・アトラスは建築である」というご指摘があった。まさしく、立ち並ぶ複数パネルが創出しているのは一種の建築(空間的な囲い込みと流動的ネットワークの創出)であり、また記憶劇場やアルシーヴ、さまざまな記憶が各々の場所・形象に固着した都市とも通底するような、ひとつの「場所」であったと思う。

◉書籍:香川檀『想起のかたち──記憶アートの歴史意識』(水声社、2012)

2012年冬学期の埼玉大学でのゼミでは、ホロコースト(ショア)の記憶と表象の問題を扱っている。具体的には、ジョルジュ・ディディ=ユベルマンの著作『イメージ、それでもなお──アウシュヴィッツからもぎ取られた四枚の写真』(橋本一径訳、平凡社、2006、原著2003)を精読するという形式を採った。ホロコーストという極限的な出来事を通して、イメージや表象、記憶とその想起、歴史記述といった問題系を考えようという趣旨である。ゼミでのディスカッションを通してさまざまな問いが浮かび上がるなか、たまたま新刊として書店で見掛けたのが上記の『想起のかたち』であった。

この書籍で扱われているのは、ディディ=ユベルマンが取り上げるような、ホロコーストの直接的なイメージ(強制収容所で撮られた写真)ではなく、想起の契機となるような、事後的に制作された芸術作品である。両者にステータスの違いはあるものの、本書で展開されている議論や、紹介されている文献には、示唆を受けるところが多かった。都市空間における「場所の記憶」や「不在」は──記憶術からカナレットやピラネージの都市表象、アンドレ・ブルトンの『ナジャ』、W・G・ゼーバルトの一連の文学作品、クリスチャン・ボルタンスキーのインスタレーションに至るまで──、私自身の研究にとってもクリティカルな問題だ。同時にまた、震災・津波や原子力発電所事故という災厄に関しても、いずれ浮上してくるであろう問題でもある。『想起のかたち』が取り上げるのは、もっぱらドイツという地理的に遠い「他者の国」の例であるが、「今ここ」で生起しつつある問題にも気付かせ、思考を促してくれる一冊である。

◉出来事

さまざまな政治問題をめぐって、種々の立場から──反/脱原発から「反韓流」まで──デモが行なわれたことであろうか。街路での社会運動は、安保闘争沈静化以降の日本では長らく停滞傾向にあった。少なくとも、「普通」の(ノンポリの、とも言い換えられる)市民がコミットするような活動ではない、というのが一般的な了解であったように思う(例えば「プロ市民」などという俗語は、「デモをやっちゃうような人は『わたしたち』とは違っている」という発想の反映だろう)。フランス留学当時、ごくごく普通の勤め人や若者が、仲間と飲みに行く、あるいはクラブに遊びに行くような感覚で「manif(=デモ)に行く」のを目にすると、「街頭での意思表示」に対する信頼の薄さ(むしろ警戒や軽視、侮蔑)は、少なくとも日仏二国間の比較においては、日本に顕著な特徴なのではないかと思われた。

しかし、今夏毎週金曜日に国会議事堂周辺で開催されていた脱原発デモの様子を見て驚いたのは、そこに結集しているのが「普通の人として普通に生活していそうな人たち」や「お洒落な若者」だったことである。都市のなかの特定の象徴的意味や機能を持つ場に、「皆で集まる」ことが意思表示になるという信頼が、長期間の断絶を経て、突如として再び共有され始めたように思う。

すでに「アラブの春」などに言及しつつ指摘されている通り、ここ数年で急速に普及したSNSの影響も大きいだろう。簡単な手続きで瞬時に情報拡散が行なえるという特性に加えて、「似た意見を持つ者」どうしの精神的連帯感が(ときとして過剰なまでに)昂進されやすい傾向も顕著であり、それが強力な動因となったのは確かであろう。TwitterやFacebookに登録している者の多くが、脱原発デモ関連の夥しい情報が「リツイート」や「シェア」で流れてくるのを目にしているはずである(他方で匿名掲示版の類に目をやれば、「反韓流」デモに繋がるような煽動が散見される状況がある)。

ともあれ、これらの事象は都市空間に対する認識や態度・行動に決定的な変化が起きつつある証左かもしれず、引き続き注視していきたいと思う。

●A2

私自身の関わる企画の宣伝になってしまうが、埼玉大学で予定されているアビ・ヴァールブルクのムネモシュネ・アトラスを巡るイヴェント、それから2011年の「元年」を経て今年ますます盛り上がったファッション批評の行方である。具体的には、先日刊行された西谷真理子編『相対性コム デ ギャルソン論──なぜ私たちはコム デ ギャルソンを語るのか 』(フィルムアート、2012)関連の連続トークイヴェントが、2013年1月から企画されている。

2012年は、現実の都市や建築を巡るフィールドワークからはだいぶ離れてしまっていたので、2013年開催予定のあいちトリエンナーレや瀬戸内国際芸術祭などには、ぜひ実際に足を運ぼうと思う。

●A3

昨年のアンケートにも書いたが、自分がコミットしているような「人文知」が、いかに社会の現実的な問題に関わりうるのか、貢献をなしうるのか、ということを引き続き考えている。例えば先日行なわれた衆議院選挙の結果を巡っては、「左翼系知識人」と「世論」との乖離が、とりわけ前者の側から問題視された(もちろん、小選挙区制特有の問題などもあり、選挙結果を民意の反映と考えるには留保が必要だが)。日本社会の諸制度(産業経済や地方行政など)が原子力発電を基盤として廻ってきた前提がある以上、それを単純に「イデオロギー的な絶対悪」と見なし、ひたすら糾弾の言葉を繰り返しても、現実を変えるポテンシャルは弱いのではないかと思う。複数の要因が絡み合って産出された現状の複雑さを、精緻に把握し分析を加え、さらには自分(たち)とは利害関心やポリシーを異にする人々を説得しうる理論を構築し、対話を続けていく──いわゆる「実学」を担うのではない者たちにできるのは、このような営みに対する「考えるヒント」を、直接であれ間接であれ、与え続けることではないだろうか。

例えば原発問題のような「シングル・イシュー」に留まらず、少なくとも日本では「あらゆるイメージと言説が、『それ』についてしか語らなくなった」ようにも思われる状況のなかで、いかに今ここにある状況を思考し言語化し、そして他者へと伝達していくのか──こうした問いに、つねに自覚的でありたいと思う。

門林岳史(表象文化論、メディア論/関西大学准教授)

●A19月に東アジアの映画理論史についての学会(Permanent Seminar on Histories of Film Theories)に参加するため、ミシガン大学を訪れた帰りに、束の間トロントに立ち寄った。トロントを訪れるのは、トロント大学に滞在していた2001─02年以来である。その目的のひとつは、それぞれダニエル・リベスキンドとフランク・ゲーリーによって増改築されたロイヤル・オンタリオ博物館(ROM)とアート・ギャラリー・オヴ・オンタリオ(AGO)を訪れることであった。両美術館の増改築部分が開館したのはROMが2007年、AGOが2008年のことなので、特に2012年の話題というわけではない。けれども、私がトロントに滞在していた頃に発表されたそれぞれのプロジェクトが実現した姿を、10年振りに再訪して確認することができたのだから、個人的な感慨は大きい。

では、ともにカナダを代表する両ミュージアムは、ともに脱構築主義を代表する2人の建築家によってどのように生まれ変わったのか。外観を一瞥したところでは、両者のトレードマークとも言える典型的なファサードを既存の建物にとってつけただけとも見えたのだが、なかに足を踏み入れると、それだけにはとどまらず内部の空間を再文脈化(あるいは脱文脈化?)する作業がなされていることを確認することができた。

-

-

1──ロイヤル・オンタリオ博物館外観(著者撮影)

2──アート・ギャラリー・オヴ・オンタリオ外観(公式HPより)

AGOの場合、フランク・ゲーリー的な要素は、木とガラスを主調とするファサードの有機的なフォルムにとどまらない。エントランスを通り抜けたところにある吹き抜けの広場には、やはり木を基調とする階段が増築され、上階の展示室への効率よいアクセスを与えている。既存の空間内を這いずりまわるそのフォルムは、まるで親木を内部まで侵食する寄生植物のようである。他方、ROMの場合、上から見るとH型をしている既存の建物が作り出しているコの字上に建物で囲まれたテラスにリベスキンドによるアルミとガラスの建築物が増設され、新しいエントランスと企画展用の展示スペースを与えている。既存の展示室の多くはそのまま残されているのだが、エントランスが東側から北側に移動した結果、既存の空間が備えていたヒエラルキーは脱臼させられてしまったという感が強い。

-

- 3──アート・ギャラリー・オヴ・オンタリオ内観(公式HPより)

トロント在住の知人から、ゲーリーによるAGOは素晴らしいが、リベスキンドによるROMは展示を楽しむ経験を台無しにしてしまっているとの評を事前に聞いていた。それもうなずけるところはある。おそらくそこにはやむをえない事情もあったのだろう。ROMは、マーシャル・マクルーハンとの共著作でも知られるハーリー・パーカーがデザイン・キュレーション部門のチーフを務めていた1960年代から、今では体験型ミュージアムと呼ばれるような展示スタイルを先駆けてきた。単にブツを展示するのではなく、展示と空間が一体化してしまっているそれらの展示室には、増改築にあたって手をつけようがなかったのではないかと想像されるのである。

いずれにせよROMは、すべての展示を丁寧に観ようとしたら途方に暮れてしまうような巨大な博物館である。増築部分を起点としてさまざまな展示室を行ったり来たりする新しいROMの経験は、この博物館がもともと備えていた方向感覚の喪失を加速させており、それはそれで興味深いものであった。

●A3

『ヱヴァンゲリヲンQ』と同時上映されていた短編映画『巨神兵東京に現わる』を観て、震災後の現状で、このような作品が制作され、数多くの観客の目に触れるかたちで公開されていることに大きな戸惑いを覚えた。そのことを知人に話してみてもあまり共感を得られないことに気づき、小さな戸惑いを感じ続けている。

『巨神兵東京に現わる』では、都市破壊の特撮シーンに、自らの心情を語る女性の声のヴォイス・オーヴァーが重ね合わせられ、破滅の結果、人類がより高次の存在へと止揚されるという『ヱヴァンゲリヲン』シリーズの「人類補完計画」と同型のナラティヴが構築される。ここでは個人的な印象を披露するにとどめ、詳細な批評的分析を展開するのは差し控えたいが、それは煎じ詰めて言えば、ユートピア的であれディストピア的であれ、破滅以後の世界を人間以後の世界として描くことの場違いさである。

震災と原発事故以降、時間が経つにつれて徐々にはっきりと浮かび上がってきたのは、自らが生み出した文明の帰結をただただどうすることもできない人間たちの姿ではないだろうか。近代的な人間観の批判としてポストヒューマニズムの言説が提示する人間以後の世界の可能性は、それでもやはり私たちは人間であるという認識との緊張関係においてはじめて批評性を持ちうる。

多くのドキュメンタリー映画が震災後の人間の姿を描いてきたが、2012年に公開された舩橋淳『フタバから遠く離れて Nuclear Nation』はその優れた事例のひとつである★1。福島第一原子力発電所のメルトダウン事故後、避難を余儀なくされた近隣の福島県双葉郡双葉町は、埼玉県の旧県立騎西高校に自治体ごと移転することを決めた。2011年4月以降、旧騎西高校に通い続けた舩橋監督は、本作品で、将来を宙づりにされた住民たちの心の機微を記録すると同時に、原発推進派から一転して住民の安全を守るため奮闘している井戸川克隆町長の活動を追った。新潟水俣病に冒された阿賀野川流域に移り住んで『阿賀に生きる』(1992)を制作した佐藤真監督の精神を継承する力強い作品である。

- 舩橋淳『フタバから遠く離れて Nuclear Nation』予告編

震災後の人間に焦点を合わせたもうひとつの重要な事例として、水戸芸術館で開催された「3.11とアーティスト」展(2012年10月13日─12月9日)も紹介しておきたい。「3.11とアート」ではなく「3.11とアーティスト」と慎重に言葉を選んだ展覧会タイトルにはっきり表われているように、本展覧会は、震災を題材とした芸術作品の展示ではなく、震災後の状況にそれぞれ当事者として関わったアーティストたちの活動の記録である。震災後の状況に(大文字の)アートがどのように貢献ないし介入しうるか、という抽象的な問題に対してはあえてパースペクティヴを提示することをせず、あくまでひとりひとり人間であるアーティストたちが何をしてきたのかを淡々と記録しているのが潔い。

★1──先行して発表された一連の震災ドキュメンタリーについては以下の拙稿をお読みいただきたい。「カタストロフに寄り添う映像──震災ドキュメンタリーをめぐって」また、カタストロフと映像をめぐる広範な問題をめぐっては、2012年1月28日に勤務先の関西大学で「震災と映像」と題したシンポジウムを開催した。参加者の堀潤之氏、林田新氏による報告がウェブ上で読める。

●A2

12月29日に大阪のオルタナティヴ・スペースadandaで開催されたイヴェント「スカートの中の『ジャパン・シンドローム』」で、高嶺格の映像作品「ジャパン・シンドローム」を観る機会を得た。震災後に市井で採取した会話を舞台で演じなおすシリーズであり、これまでに京都、山口で制作された2作品に加えて、水戸芸術館で開催中の「高嶺格のクールジャパン」展(2012年12月22日─2013年2月17日のために水戸で制作された最新作を観ることができた。この作品において、人々の日常からにじみでる震災後の空気感は、装飾を廃したミニマルな舞台に載せられることで奇妙に抽象化された次元を獲得している。

「芸術家は民族のアンテナである」と述べたのはハイ・モダニズムの詩人エズラ・パウンドだが、「3.11とアーティスト 進行形の記録」展から垣間見えたのもまた、高い感受性を備えた人間としてのアーティストたちの姿である。けれども、パウンドがもとの文脈で主張していたように、現状診断や未来予測としての価値を即座に持つから、それらの活動が貴重なのでは必ずしもない。彼らの感受性が作品へと沈殿し結晶するのには時間を要する。高嶺格の作品に、そのプロセスがすでに進行していることを意識させられた。未見の「高嶺格のクールジャパン」展を含め、今後も現われてくるであろう震災後のアートのあり方を注視していきたい。

門脇耕三(建築構法/明治大学専任講師)

●A12012年は、以前からの関心事であった「縮小の時代」の様相が、まだまだおぼろげながらも、自身のなかでずいぶん整理された年だった。この1年、都市やそこで生きることの今後の姿について、さまざまな分野の識者と多くの対話や議論を積み重ねてきたが、その背後には、いずれも「縮小の時代」というキータームが見え隠れしていた。

ところで、縮小の時代とはいっても、都市の様相に関していえば、「都市自体が縮小する」というイメージは適切ではない。縮小するものの代表は人口であるが、インフラや建物といった都市構築物のストックの総量が変わらないとすれば、人口一人あたりのストックはむしろ増加するのであり、都市空間は相対的には拡大していると見なすことさえできる。

このように、縮小時代にあって、構築物のストックや都市空間は余剰に向かうため、そこで暮らす人間の行動原理や価値観は、拡大時代とは根本的な転換を遂げるだろう。たとえば、ストックや空間が不足している時代、すなわち拡大の時代には、それを排他的に支配すること、つまり「所有」することが価値を持つが、縮小の時代に「所有」されたものが魅力を生むことはない。ストックや空間に余剰があるのだとすれば、排他的である時点で、それに目を向ける必要はないからだ。だから縮小の時代には、ストックや空間が多くの人に開放され、その利用可能性が潜在的に担保されていることこそが価値を持つ。ものや場所を「シェア」すること、つまり共有することへの関心の高まりは、これを如実に反映しているといってよいだろう。事実、筆者が建築家の成瀬友梨・猪熊純らとともに企画した連続シンポジウム「シェアの未来」(企画:シェア研究会有志、2012年4月から7月にかけてコワーキングスペース「THE TERMINAL」にて開催)は、企画者が建築と都市の専門家で構成されていたにもかかわらず、建築や都市に携わる観客は全体のなかではむしろ少なく、幅広い層からの参加者を集めるものとなった。

2012年に発表された日本の建築作品を眺めていても、「空間の開放性」や「緩やかで自律的なコミュニティ」がテーマとされていたものが多かったように感じるが、これも同じく、「空間の利用可能性の増大」というキータームに連なるものだと理解できる。また、最近発表される建築作品は、建物単体からだけではその評価を正しく下せないものが、ますます増えているように思える。新たに開発された土地に建物が新築されることは今や少なく、多くが既成市街地の老朽化した建物の建替えであるから、その来歴なども含めて作品を見ることが、怠れなくなってきているのだろう。つまり最近の日本の建築作品は、ハイパーコンテクスト化している。

2012年に発行された建築専門誌では、年末に『SD』誌と『ディテール』誌が相次いで建築のエレメントに関する特集(『SD2012 特集=構築へ向かうエレメント──構法と建築家の言葉』および『ディテール195号 特集=これからの、ニッポンの、ディテール力。』)を組んだことが特に印象的だった。『SD』誌の特集は筆者が企画・構成を担当したものであるが、今にして思えば、この2つの特集に象徴されるような「モノ」としての建築への関心の高まりは、建築作品のハイパーコンテクスト化と無縁ではないように思える。建物の細部は建築の豊かな発現に大きく関わるが、これを繰ることなしに、情報量が膨大となった周辺との関係を取りなすことが困難となっているのではないか。いずれにせよ、ここしばらく続いた建築の抽象化や図式的表現への傾倒に、揺り戻しをかける動きを感じている。

-

- 『SD2012 特集=構築へ向かうエレメント──構法と建築家の言葉』/『ディテール195号 特集=これからの、ニッポンの、ディテール力。』

●A2

建築表現の行方に加えて、縮小の時代における人の振る舞いかたに関心がある。

拡大の時代は、人の総数に対して空間が不足している時代であるから、そこでの人間の行動には、多くの空間を占拠することがないように、身を縮こまらせるような圧力がかかる。また、実空間ばかりではなく、社会的空間においても、人は所与の居場所に留まろうとする傾向におかれることだろう。対して縮小の時代は、空間が余剰の時代であるから、そこでの人間の行動原理は、広大な空間を埋めつくさんと、自在に動き回るようなものとなるだろう。

むろん、これは比喩的で、かつ直感的なイメージの域を出てはいないものであるが、しかし案外的はずれでもないのかもしれない。縮小の時代を論じた都市論や経済学に関する言説には、このイメージに符合するものをいくつか見つけることができる。たとえば建築家の馬場正尊は、余剰となった住宅と発達した交通インフラを前提としながら、都心と郊外、あるいは東京と地方といった二者択一にとらわれず、複数の場所を拠点とする流動的な居住のあり方を、著書『都市をリノベーション』(NTT出版、2011)で提唱しているし、エコノミストの藻谷浩介は、コミュニティデザイナーの山崎亮との著書『藻谷浩介さん、経済成長がなければ僕たちは幸せになれないのでしょうか?』(学芸出版社、2012)において、経済が大きく成長し、豊かさが日本の隅々にまで行き渡った後に訪れた「ライフステージに応じて移住」でき、個々人がそれぞれの意志で、違ったタイプの幸福を選択できる現状を、肯定的に評価している。

-

- 馬場正尊『都市をリノベーション』/藻谷浩介+山崎亮『藻谷浩介さん、経済成長がなければ僕たちは幸せになれないのでしょうか?』

では、このイメージがそれほど間違ってはいないと仮定して、もう少し論を進めてみよう。拡大時代の実空間や社会的空間がもたらす「所与の居場所に留まろうとする圧力」は、空間の全体構造からもたらされるものであるから、人の比喩的な「居場所」における振る舞いかたも、全体から必然的に、つまりトップダウンによって導かれる。なお、ここでいう「社会的な居場所」とは、つまりは社会的役割のことであり、そこでの人の振る舞いかたは、誰もが了解可能な社会的慣習や規範に準拠したものとなる。一方で、縮小の時代の行動原理は、全体から必然的に導かれるものとはならないから、自身の固有のリアリティに基づいた、自己準拠的なものとなるだろう。この文章とはやや文脈が異なるので、詳しくは原文を一読いただきたいが、この二種の異なる振る舞いを明確に論じたのが、哲学と表象文化論を専門とする研究者、千葉雅也の小論「かっこいいとはどういうことか?」(ウェブサイト『ISETAN INTO THE FUTURE』、2012)であり、そこで千葉は、前者を「類型に頼って効率的に=考えなしに判断する」「野蛮」なもので、後者を「思考せねば」ならない「文明的でありかつ野性的」なものと評している。

人が「文明的でありかつ野性的」に振る舞う社会。これは極めて魅力的だ。しかし千葉自身も指摘するように、現在は「人々が、何らか『平均的』とされるライフスタイルを、ますます『強迫的』に反復するよう強いられている状況」であるようにも見える。むろん、これは社会がより複雑なシステムと化していることなどとも無縁ではないのだろうが、とりあえずのところ、この状況は前時代の亡霊がもたらす慣性のようなものであると筆者は捉えている。しかし本当のところ、この社会はいずれの方向に舵を切るのか。引き続き注視していきたい。

●A3

東日本大震災の被災地には、「アーキエイド」(東日本大震災における建築家による復興支援ネットワーク)の活動などを通じて、筆者自身も関わり続けている。筆者が関わっているのは、主に漁村部の集落の復興に関してだが、その心情は、つねに葛藤に満ちているというのが正直なところだ。東北の漁村部は、最も過疎化が進行する地域であり、震災はこれに拍車をかけたわけであるが、現状では、こうした地域に多大なインフラ投資が行なわれようとしている。

ところで、拡大の時代とは違って、縮小の時代における人間の行動原理は、実空間や社会的空間の全体構造から必然的に導かれるものではないから、そこではいわゆる「大きな物語」、つまり誰もが共有できるような価値観が機能しない。槇文彦は、これと同様のことが建築界でも起きていることを、論文「漂うモダニズム」(『新建築』2012年9月号)において指摘している。ここで「誰もが共有できる価値観」とはモダニズムのことであり、槇によれば、かつてのモダニズムは誰もが乗っている大きな船のようなものであったが、現在のモダニズムは得体の知れないポタージュ化した大海原そのもので、そこにわれわれは無数の小舟のように、めいめいに漂っているのだという。つまり建築は、今や「何でもあり」となった。しかし大きな物語が瓦解した現在でもなお、「道で転びそうになる人を見たら(...中略...)思わず支える」ような感覚は共有できることを、経済学者アマルティア・センの言葉を引きながら、槇は示唆している。

アーキエイドには、それこそ日本を代表する建築家が、しかも多数、発災直後から継続的に関わり続けている。この驚嘆に値する建築家たちの努力は、まさに「転びそうな人にとっさに差し伸べられた手」なのであり、従来的な建築家像を覆さんばかりの献身的な姿を間近で見続けて、筆者はただただ感嘆する。しかし過疎地への過剰投資の是非に関する議論は、この「とっさに差し伸べられた手」が正しいものなのかを問うようなものだ。むろん、こうした議論は、手を差し出すことそれ自体に疑義を呈するものではない。問われているのはその手の差し伸べかたなのであるが、果たして「とっさに」、かつ「正しく」手を差し伸べるなんてことが可能なのだろうか。

ひとつだけはっきりしているのは、傍観者であっては何ごとも起こらないということだ。2013年、より複雑化し、ますますこの先が見えづらくなるだろう状況にあって、われわれは目をこらしながら、とにかく世界に関与し続けねばならない。ただし、あくまで自己のリアリティに準拠しながら。

かどわき・こうぞう

1977年神奈川県生まれ。2001年東京都立大学大学院修士課程修了。東京都立大学助手、首都大学東京助教を経て、2012年より明治大学専任講師。博士(工学)。

http://www.kkad.org/

柄沢祐輔(建築家/柄沢祐輔建築設計事務所)

●A1『現代思想2012年11月臨時増刊号 総特集=チューリング』(青土社、2012)

2012年はアラン・チューリングの生誕100周年にあたる。アラン・チューリングは"アルゴリズム"の概念を計算機科学の分野で初めて明確に定式化した人物。彼の定義したアルゴリズムの概念である「ユニバーサル・チューリングマシン(万能チューリングマシン)」の方法に基づいて、今日のほぼ全てのコンピューター──iphoneからスーパーコンピュータに至るまで──が作動している。このアラン・チューリングの生誕100周年を記念する「現代思想」の特集号が刊行された。執筆者は、円城塔、西垣通、郡司・ペギオ・幸夫、池上高志、ドミニク・チェン、照井一成ら。情報分野に限らず、文学、論理学、情報社会論などさまざまな分野の執筆者が名を連ねている。この特集に、筆者も建築分野の立場から論文を寄稿させていただいた。タイトルは「アルゴリズム建築とその計算可能性」。今日におけるアルゴリズム建築の可能性と今後の射程について34,000字の論考を掲載していただいた。そこで筆者はアルゴリズムの建築の可能性を、モダニズム建築の均質な秩序でもなく、ポストモダンの無秩序でもなく、その中間のオーダーとカオスの両立した状態──クリストファー・ラングトンの言葉を借りるならば「カオスの縁(edge of the chaos)」──を実現することが、さしあたっての目標となるだろうと述べ、その建築の空間のあり方の今後の方向性としては、さまざまな異なる階層のスケールの要素がネットワーク的に錯綜する「階層状のネットワーク」を生み出すだろうと説明をさせていただいた。●A2

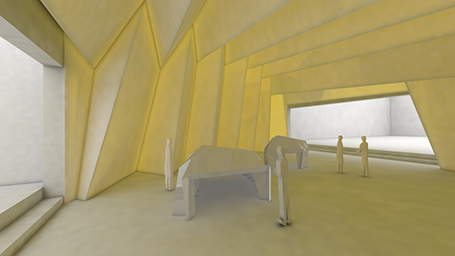

《s-house》(柄沢祐輔建築設計事務所、2011─13)

筆者が現在実施設計を進めている《s-house》は、先に説明をさせていただいた意図の下に、錯綜する階層状のネットワークを実際の建築空間として実現しようというものだ。2011年の頭から設計が開始されたこの建物は、特注のスティールプレートを溶接しながら組み上げられた構造体による庇と床のネットワークが空中で立体的に絡み合い、単純に2階建ての建物であるが、空中に持ち上げられた細かな床が隣の空間では庇となり、またその庇が隣の空間では床となり、床と庇が交互に取り合いながら立体的に錯綜してゆく複雑なネットワーク状の空間を生み出している。・このプランを2011年初春に開催された「GA HOUSES PROJECT」展で展示して以降、同様のネットワーク状の建築のプランがメディアにて散見されるようになったが、床の要素が複雑に錯綜しながら絡み合うネットワーク状の建築は、おそらくはこのプロジェクトが世界で最初のものとなるだろう。建物は2年の実施設計期間を経てようやく着工を迎え、2013年の4月末に竣工をする予定である。●A3

2012年初頭に行われたシンポジウム「縮小社会の設計」(登壇者:坂口恭平、東浩紀、モデレータ:藤村龍至)のクリティークをミサワホームAプロジェクトのウェブサイトに寄稿させていただいた。このクリティークのなかで筆者は、2009年にICCで展示した都市のモデルである「中心が移動し続ける都市」のコンセプトを紐解きながら、自律分散したネットワーク状の都市の姿を実現することが今日の日本においていかに重要であるかを述べたが、その分散した都市の姿を実現するために、SNSなどのウェブサービスを利用しながら、日本全国でどのようなアクティヴィティが繰り広げられるかを告知しながら人々を誘導するソーシャル・アプリケーション(筆者は「分流のアプリケーション」と呼んでいる)の提案を行なった。このような各地でどのようなアクティヴィティが行われるかを告知し、人々を誘導しながら、同時にアクティヴィティ自体が各地を移動しつづけてゆく(中心が移動し続ける)というコンセプトは、縮小してゆく今後の日本の都市計画のヴィジョンとしてのみならず、被災地の復興において特に意味を持つことを、ここで改めて指摘したいと思う。

からさわ・ゆうすけ

1976年生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科建築・都市デザインコース修了。文化庁派遣芸術家在外研修制度にてMVRDV(蘭)在籍、坂茂建築設計勤務を経て、2006年に柄沢祐輔建築設計事務所設立。情報論的、あるいはアルゴリズム的な思考を軸とした建築・都市空間の探求を行なっており、『10+1』No.48「特集=アルゴリズム的思考と建築」(LIXIL出版、2007)では編集協力を行なった。共著=『設計の設計』(LIXIL出版、2010)。2012年より東京理科大学理工学部助教。

木村浩之(建築家/Diener & Diener Architekten(スイス・バーゼル))

●A1個人的なことで恐縮だが、2012年5月、子どもがうまれた。小さな段差が、家が、道路が、駅が、都市が、人混みが、騒音が、そして将来が、すべて異なった様相を呈して迫って来る。いまだそのショックを克服できていないのかもしれないが、以前の認識には戻れないのは確実だ。建築都市環境のあるべき姿の奥行きに、そして公共という言葉の意味の幅の広さにあらためて気づかされ、強く自身の不勉強さを思い知らされた。

●A2

バーゼル時計市やアート・バーゼルなどが開催されるバーゼルメッセの増築が部分竣工する。すでにヘルツォーク&ド・ムーロン設計のギラギラしたファサードが立ち上がり、異様な雰囲気を醸し出している。いや、新しい都市認識をつくり出している。この巨大モニュメントは、人口18万人足らずのコンパクトシティが国際都市としての地位を揺るぎないものにするための戦略のひとつでもある。それがどのようにバーゼル市民と「世界」に受け入れられていくのか、そしてどのような他の都市戦略が追随していくのか、見守っていきたい。オープニングイベントは春に開催される時計市だ。

●A3

2012年12月、衆議院総選挙にて自民党圧勝、政権奪還。政治にいままで以上に復興の何ができるのか、期待とともに注視したい。

きむら・ひろゆき

1971年生(北海道)。1997-98年スイス連邦工科大学留学。1999年東京大学大学院修了。1999年よりDiener & Diener Architekten(スイス・バーゼル)勤務。

暮沢剛巳(現代美術研究/東京工科大学デザイン学部准教授)

●A1新国立競技場コンペ

最優秀を受賞したザハ・ハディドは本当に当初のプランどおり実現できるのだろうか。ハードルがあまりに高すぎる応募資格など疑問の多いコンペではあったが、デザイン自体は非常に興味深いものだし、3.11以後に対する問題提起のひとつとしてぜひ実現してほしい。●A2

2013あいちトリエンナーレ

よそでも書いたことだが、「揺れる大地」というテーマがいかに視覚化されるのかが気になる。●A3

絓秀実『反原発の思想史』、吉見俊哉『夢の原子力』、有馬哲夫『原発と原爆 「日・米・英」核武装の暗闘』など原発関係の言説に印象に残るものが多かった。年末の選挙の結果を見る限り、反原発が多数派とは言えない状況でもあり、今後も新たなタイプの言説が登場することが期待される。

-

- 絓秀実『反原発の思想史』(筑摩書房)/吉見俊哉『夢の原子力』(筑摩書房)/有馬哲夫『原発と原爆 「日・米・英」核武装の暗闘』(文藝春秋)

くれさわ・たけみ

1966年生。美術批評、文化批評。

榑沼範久(哲学、芸術論/横浜国立大学都市イノベーション研究院(建築都市文化専攻・芸術文化領域Y-GSCスタジオ))

ふるさと、僕はまずここで(逆立ちして)見ることから学んでゆくつもりだ志村ふくみ『晩禱──リルケを読む』(人文書院、2012)、『薔薇のことぶれ──リルケ書簡』(同)に導かれてリルケを読み始めた。大学生の頃、母から志村ふくみ『一色一生』(講談社文芸文庫、1993)を教わって以来、染色家・志村ふくみさんの存在はいつも憶えていた。自分の幼い頃に一緒に暮らしていた亡き祖母も、染色をしていたからかもしれない。第二次世界大戦でシベリアから戻らなかった祖父のことは私に語らなかったが──享年30歳なのだろうか、写真だけは知っている──、一緒に絵を描きに近くの植物公園によく連れていってもらった。祖母は祈りの場である教会にも独りで、あるいは母や私や弟とともに、よく出かけた。祖母と過ごした時間のことを思い出すと、今でも強い情動とともに「純粋過去」(ベルクソン)がそこにあるような感触に身体が包まれる。同時に、穏やかな時間が流れていた家のなかにも、ひとつ「世界史」の闇穴が口を開けていたのだということを、自分が祖父の年齢を越えそうになる頃から意識するようになった。そのことを教えてくれたのは父だったと思う。写真は空白の升目になった。

-

- 志村ふくみ『晩禱──リルケを読む』/『薔薇のことぶれ──リルケ書簡』

リルケ『マルテの手記』、「この本ほど私を虜(とりこ)にし、悩まし、絶望させ、今もまだその不安の中にいる。こんな本ははじめてだ」(『晩禱』125頁)。書き写すこと=祈ることのように、『マルテの手記』が引用される。「空気の一つ一つの成分の中には確かに恐ろしいものが潜んでいる。呼吸するたびに、それが透明な空気といっしょに吸い込まれ──吸いこまれたものは体の中に沈殿(ちんでん)し、凝固し、器官と器官の間に鋭角な幾何学的模様のようなものを作ってゆくらしい。──(中略)──僕の生命の細かく分裂した先の先へ、何か得体のしれぬものが吸いあげられてゆくような気持ちである。そして、とどのつまりまで押しあげたものが、なお体の外へ突きあげ、僕がそれを最後の拠点としてのがれてゆく呼吸まで、とうとう押しふさいでしまう。ああ、僕はどこへ行けばよいのだろう。どこへ逃げて行けばよいのだ。僕の心が僕を押出す。僕の心が僕から取残される。僕は僕の内部から押出されてしまい、もう元へ帰ることができない。足でふみつぶされた甲虫(かぶとむし)の漿液(しょうえき)のように、僕が僕の体から流れ出てしまうのだ」(リルケ『マルテの手記』大山定一訳、新潮文庫、1953/2001、88-90頁)。「人々は生きるためにこの都会へ集まってくるらしい。しかし、僕はむしろ、ここではみんなが死んでゆくとしか思えないのだ。僕はいま外を歩いて来た。──(中略)──子供は眠っていた。大きく口をあけて、ヨードホルムやいためた馬鈴薯や精神的な不安などの匂いを平気で呼吸していた。僕は感心してじっと見ていた。──生きることが大切だ。とにかく、生きることが何より大切だ」(同8-9頁)。

2012年10月26日、上野発の常磐線列車のなかで畠山直哉『気仙川』(河出書房新社、2012)を開いた。12月1日、東京藝術大学(取手校地)で行われる「取手ARTPATH2012『いっそ、さあ』」展のゲスト討論会で、畠山さんと対談することを引き受けたからだ。以前から横浜国立大学や東京藝術大学の授業で畠山さんの写真集『LIME WORKS』(シナジー幾何学、1996/青幻社、2008)や『Underground』(メディアファクトリー、2000)、そして『話す写真──見えないものに向かって』(小学館、2010)を取り上げることは度々あった。「ひとはいかにして作曲家になるか──武満徹の場合」の続編として、「ひとはいかにして写真家になるか──畠山直哉の場合」と題した講義をしたこともある。そこでは、「私は日本列島を形作る4つの島のうちで最大の、本州の北部、岩手県の陸前高田(りくぜんたかた)市というところで1958年に生まれました」の一文を含む講演記録「私の仕事について」(『話す写真』)を取り上げた。写真を撮り続けるなかで重要になっていったという「自然」の概念(121─129頁)。「きっと『自然』とは、人間の精神に対して徹底的に無関心を装うものたちに、僕たちの先人が、最後にどうしようもない気持ちになって与えた言葉なのだ。空も山も水も光も、そして写真さえも、人間に対して無関心で、僕たちをどうしようもない無力感にいざなうからこそ『自然』と呼ばれているのだろう。僕たちはいつも、世界のすべての事象に対して『人間』を投影しようと企て、そしていつも、最終的に挫折を味わう。『自然』はその挫折の地点に出現する」(『Underground』、5頁)。

-

- 畠山直哉『気仙川』/「大森克己写真展 すべては初めて起こる 郡山・会津若松」

それはリルケ『ドゥイノの悲歌』(手塚富雄訳、岩波文庫、1957/2010)で詠われる天使のように、人間の生死や願望に無関心な「自然」だ。「天使たちは(言いつたえによれば)しばしば生者たちのあいだにあると、死者たちのあいだにあるとの別に気づかぬという。永劫(えいごう)の流れは生と死の両界をつらぬいて、あらゆる世代を拉(らっ)し、それらすべてをその轟音(ごうおん)のうちに呑みこむのだ」(13頁)。また、それは坂口安吾「文学のふるさと」で論じられる「ふるさと」のように、人間を突き放す「自然」だろう。そして、突き放されたときに闇穴や空白となって前景化する、「生存それ自体が孕(はら)んでいる絶対の孤独」がある(坂口安吾「文学のふるさと」『堕落論・日本文化私観 他二十二篇』岩波文庫、2008、99頁)。講義では、須賀敦子『時のかけらたち』(青土社、1998)や同じく須賀の「ザッテレの河岸で」(『地図のない道』新潮社、1999)に記されたパラーディオ設計のレデントーレ教会の秘密、そして海都ヴェネチアの実在の根源に話は及んだ。その終盤にヴェネチアが登場する『マルテの手記』を、ここに追加することもできるだろう。

しかし、この『気仙川』を読んだあとに畠山さんと対談するとは、どういうことなのか途方に暮れた。2002年8月4日から2010年8月15日まで折に触れて撮影された故郷の写真の断片を眺めることと、「何かが起こっている」の一文で始まる切迫した言葉の連続を動悸とともに追うことを、『気仙川』の頁をめくるなかで同時に行わなければならない。そして、連続するはずの世界を描くと思われた言葉も、しかし、故郷へとオートバイで急ぐ途上で崩落し、別の世界に切り替わってしまう。頭というか身体が茫然とし、悲しいとしか言いようのない感情がこみあげ、北千住の駅に停車したあたりで本を伏せてしまった。同時に『気仙川』を読んでいた時間の濃密さが肉体に染みわたる。切迫感や悲しみとともに、この感触も自分の記憶に保存された。このことは畠山さんにも電子メールで送った。しかし公開の対談でいったい何を話せばよいのか本当にわからない。『気仙川』と無関係の話で終わらせることはありえないし、本人とともに『気仙川』を作品として冷静に吟味することも自分には想像できない。何を話したらよいのかわからないと畠山さんからも返信があった。畠山さんこそ本当のところは、もっとそうだったはずだ。

『気仙川』を読んだ(受け止めたとは言えないが、そうした意味で読んでしまった)、そして、しばらくは自分自身の問題として考えたい。そうとしか言いようがないと思った。放射性物質に直面した知覚の無能について、不能性と思考・表現について、写真の瀕死のユーモアについて、知覚の恩寵について、芸術の跳躍について、「自然」について。12月1日は対話なのか誰に向けられた言葉なのか分からない、何か奇妙に混乱した場になったはずだ。終わったあとの記録になれば、そうした闇穴や空白は整理され、「芸術の『いま』そして『これから』についての討論」(取手ARTPATH2012パンフレット)になるのかもしれない。終わったあと10日経てから、畠山さんとメールの往復をした。2013年以後、対話はその対話に見えないところでも続くのだと思う。第5回恵比寿映像祭「パブリック⇆ダイアリー」(2013年2月8日─2月24日)カタログ収録の鼎談(坪井秀人×榑沼範久×岡村恵子「日記、プライヴェート/パブリックの境界にある『ゆらぎ』へ」)も、そのひとつになるはずだ。2012年12月1日と同じ取手のメディア教育棟で2012年1月20日、長時間にわたっていろいろな話をした大森克己さん──当日の模様は『小説すばる』(2012年3月号)目次写真・「目次月記」に掲載されている──と、また話をしたい。

「僕はまずここで見ることから学んでゆくつもりだ。(...中略...)僕には僕の知らない奥底がある。すべてのものが、いまその知らない奥底へ流れ落ちてゆく。そこでどんなことが起るかは、僕にちっともわからない」(リルケ『マルテの手記』10-11頁)。

「Everything happens for the first time/すべては初めて起こる」(ボルヘス/大森克己『すべては初めて起こる』、マッチアンドカンパニー、2011)

-

- リルケ『マルテの手記』/『パウル・ツェラン詩文集』

「逆立ちして歩くものは、足下に空を深淵として持ちます」(パウル・ツェラン「子午線」『パウル・ツェラン詩文集』飯吉光夫編訳、白水社、2012、118頁)。

くれぬま・のりひさ

1968年生。哲学・芸術論。横浜国立大学都市イノベーション研究院(建築都市文化専攻・芸術文化領域Y-GSCスタジオ)准教授。論文=「知覚と生(1)(2)(3)(4)」「ダーウィン、フロイト―剥き出しの性/生、そして差異の問題」「問題の真偽と実在の区分―ギブソンとベルクソンの方法」「建築の変異体―生態学的極薄」「生態学的建築をめざして―建築とギブソンの生態学」など。翻訳=ハル・フォスター編『視覚論』、マーティン・コーエン『倫理問題101問』。

小林恵吾(建築家/早稲田大学建築学科助教)

2012年はマヤ暦上世界の終わりとも言われていた年である。もしこの文章を読むことができている方がいらっしゃるとすれば、世界が無事存続しているということがこの年一番の重要な出来事だったのかもしれない。しかし、世界は終わらなくとも、それは確実に変化を遂げており、この一年間というのは特にそのなかにおける世界の国や領域といった概念についていろいろと考えさせられた一年になった。

尖閣諸島問題とロシア極東地開発

4月の石原慎太郎氏による尖閣諸島購入発言を発端に、中国や韓国とのあいだに領土を巡っての大きな亀裂が生じてしまった。中国側による領有権の主張は対日本のみならず、東シナ海を囲ういくつかの国々を巻き込み、東南アジア圏全域の問題へと広がりを見せている。また5月には大統領に返り咲いたプーチンが、ロシア極東地での開発に力を注ぐ計画を打ち出しており、日本との北方領土問題の全面解決や大規模な共同開発を提案している。最南端や最北端といったこれまであまり意識していなかった場所が、今年に入ってから唐突に領地や領域という言葉との結び付きのなかであらためて認識させられたように感じている。

BIG《AIR + PORT》

8月には第13回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展が行なわれた。前回の妹島和世氏や石上純也氏による活躍に続き、今回の伊東豊雄氏率いる日本館の金獅子賞受賞は世界の建築界における日本建築の存在の大きさをあらためてアピールできたと思う。しかし、個人的に印象深かった作品はデンマーク・パヴィリオンに展示されていたBIGによる《AIR + PORT》★1。温暖化によって北極海の氷が溶けてゆく現実に建築家としていち早く反応し、これまで注目されなかった広大なグリーンランドという地に、北極圏経由の流通や移動のための新たなハブを計画している。これまでスエズ運河やパナマ運河を通っていたアジア圏とアメリカやヨーロッパを結ぶ航路は、近い将来北極海を通過することにより3〜4割ほどの時間短縮となるらしく、前述した日本の最北端という地も新しい可能性を見いだせるのではないだろうか。ちなみにアジア圏での領地争いと同様、この北極海を囲う各国はすでにその航路の権利や海底に眠るあらゆる資源を巡って、数年前から緊迫した領地争いを繰り広げている。

- BIG《AIR + PORT》(2012)

★1──ウェブサイト「designboom」の記事。URL=http://www.designboom.com

『2050年の世界』

『2050年の世界』という英国『エコノミスト』編集部による本がある。2050年に向けて世界がどのように変化していくのかということをあらゆる側面から分析しているのだが、そこではアジア圏がいずれ世界のGDPの半数を占めることや、世界人口の70%が都市部に住まうということなどを予想していてとても興味深い。なかでも面白かったのは、「距離は死に、位置が重要になる」という章で、情報社会という現代において距離の概念は今後さらにその意味を縮小していくが、対比的に位置の概念はその重要性を増していく。国の位置というのは、気候や経済の変動、もしくは各地域での役割といったことのなかで、その将来を大きく左右する要素となり、また同時にそれは情報化社会以降、久しく注目されていなかった領域や場所というものが、新しい価値を持ちうることを示唆していて面白かった。

- 『2050年の世界──英「エコノミスト」誌は予測する』(文藝春秋、2012)

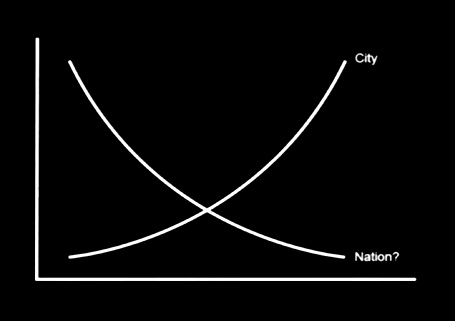

都市(City)/国家(Nation)

最後に、今年4月、ベルラーヘ・インスティテュートにてOMAパートナー兼AMO代表であるレニエ・デ・グラーフによるレクチャーがあった。タイトルは「Megalopoli(tic)s」。韓国や中東などの各国によるアフリカの土地購入などによって領地拡大が起きている現状から、国という領域の曖昧性を指摘しており、また同時に世界の大都市のGDPと各国のGDPを比較することにより、都市という単位が持つ今後の可能性や、現在の国や国境という概念の危うさを指摘している。例えば「メキシコシティのGDPがオーストラリアのGDPを大きく上回る」といった状況が世界中で起きており、都市という単位が国という単位と同等、もしくはそれに替わって存在しうる世界像の指摘はおりたいへん印象に残っている。今後、都市部に集中する人口が増え続けるなかで、都市という単位がただ物理的な側面以上に、その領域を超えた経済的・政治的な影響力を世界レベルで主張し始めるのかもしれない。

- 都市(City)と国家(Nation)の影響力の変化(横軸が時間、縦軸が影響力)

- 引用出典=http://metalocus.es/content/en/blog/megalopolitics

こばやし・けいご

1978年生まれ。2002年早稲田大学理工学部建築学科卒業、2005年ハーバード大学大学院デザイン学部修士課程卒業、2005年-2012年OMA/AMO勤務、現在早稲田大学建築学科助教。

志岐豊(建築家/Point of View)

二つの選挙

年末にスペインと日本において、注目を集める二つの選挙があった。スペインのカタルーニャ州議会議員選挙と日本の衆議院議員総選挙である。これらを同列に並べるのはいささか乱暴であるかもしれないが、そこに私はひとつの共通する現象を見た。

前者において焦点となったのは、「カタルーニャ独立」というテーマである。9月11日、カタルーニャでは独立を求める大規模なデモがあり、メディアはセンセーショナルに伝えた。そのデモを目の当たりにしたカタルーニャ州議会与党CiUの総裁アルトゥール・マスは、任期半ばにして議会を解散、「独立」を旗印に総選挙に踏み切った。その結果、過半数に迫ると伝えたメディアの予想に反して、CiUは大きく議席を減らした。

後者において焦点のひとつとなったのは、数ある政策のなかでも「原発」に関する政策であったと言える。それを基軸にいくつもの政党が生まれ、結果から言えば「脱原発」を掲げた政党は軒並み票を減らし、自民党が勝利した。この選挙結果を受けて、ツイッターなどのSNSではさまざまな反応があったが、落胆の声のほうが圧倒的に多かったように思う。

SNSを通じて、議論を交わしたり、デモを呼びかけるのは近年における世界共通の特徴である。しかし、今年行なわれたこの二つの国の選挙結果から見えてきたのは、そのような場で議論を交わしたり、デモに参加するような「活動的な」層が、必ずしも「マジョリティ」ではないということである。SNSのような場に顔を出さない、デモにも参加しない、いわば「非活動的な」層の確固たる意志表示を感じた二つの選挙であった。

- バルセロナにおけるカタルーニャ独立を求めるデモ(2012年9月11日

- 引用出典=http://www.flickr.com/photos/tomczak/7980659363/sizes/l/in/photostream/

- 引用出典=http://www.flickr.com/photos/tomczak/7980659363/sizes/l/in/photostream/

豊島美術館

ビザ更新の関係でやむを得ず、日本に長期滞在することになった今年の春、瀬戸内に新しくできた建築物を見学する旅に出かけた。 そのなかで、《豊島美術館》(設計:西沢立衛、作品:内藤礼《母型》、ともに2010)は非常に印象的だった。

起伏のある山道を貸し自転車で進んでいくと、水滴の形をした《豊島美術館》は風光明媚な豊島の山中にひっそりと佇んでいた。自転車を停めて、チケットを購入すると、まず建物の周囲をぐるりと回らなければならない。入口で靴を脱ぎ、裸足で建物に入る。コンクリートの床の上を裸足で歩くのが心地よい。また裸足である故に、耳に入ってくるのは、周辺の木々が擦れる音くらいであり、自分自身の存在を極力消し去っているかのようである。しばらくすると、床をすらすらと生き物のように這っている水の固まりの存在に気づく。その「生き物」を、しばし夢中で追いかける。

《豊島美術館》は、2012年日本建築学会賞作品賞を受賞した。

富里の平屋

5月、8棟の戸建て住宅建設コンペで1等を受賞した(雨宮知彦と恊働)。このコンペは、千葉県の富里市における郊外の戸建て分譲住宅地の新しいあり方を探るというものだった。居室や水廻りのあるI字型のボリュームを敷地境界線に寄せて建て、それに直交するようにリビング、エントランスのある透明なボリュームを配置し、敷地の前後に性格の異なる二つの庭を設けた提案が評価された。郊外の広い敷地を生かした平屋であるということもこの計画の特徴である。

また、都心から電車で1時間半かかる「超郊外」と呼ばれる場所に住むことの意義を探るべく、展覧会「超郊外の新しい住まい」展を、コンペ主催者である中川大起を加えて企画、開催した★1。来年の着工を目指して、プロジェクトは現在進行中である。

- コンペ提出時の模型

- 「超郊外の新しい住まい」展示風景

★1──超郊外の新しい住まい(2012年9月20日〜10月2日、リビングデザインセンターOZONE)

URL=http://www.ozone.co.jp/event_seminar/seminar/seminar_d/detail/1392.html

ETSAMとアレハンドロ・デ・ラ・ソータ

10月、マドリッド建築高等学校(ETSAM: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid)にて学位認定の手続きを開始した。スペインでは、建築の学位がそのまま建築家の資格に相当するため、資格取得を目的としている。詳細は省略するが、スペインの教育省より学位認定の条件として、スペインの大学における「卒業制作」の履修を義務づけられている。

スペインの建築教育はどのように行なわれているのか。伝統的に工学的なアプローチを校風とするETSAMは、フェリックス・カンデラ、フランシスコ・サエンス・デ・オイサ、ホセ・ラファエル・モネオ、アルベルト・カンポ・バエサ、そして、今年2月に亡くなったルイス・マンシーリャなど、名前を挙げればきりがないほど、多種多様な、革新的な建築家を輩出し続けている。国外の大学を卒業した外国人を対象とした講義のみを履修している限り、その全貌を明らかにするのは困難であるかもしれないが、彼らの書き記したテキストにその一端を垣間見ることはできるだろう。

ETSAMを、そしてスペインを代表するもう一人の建築家 アレハンドロ・デ・ラ・ソータ(1913-96)の作品集Alejandro de la Sota, Arquitectoにある次の一節が、このETSAMの信念をじつによく伝えているのではないか。

──新しい建築家たちは(誰もが常にそうなりたいと願っているが)、質の良さ、新しさの両方を備えた建築のみが存在することを知っている。「新しさ」というのは、「芳香」のようなものであり、芸術の根源である。「質の良さ」というのは、これまでの良質な建築の潮流のなかにある「確かさ」のようなものだ。[「建築学生への言葉」1959]

オスカー・ニーマイヤーの死

12月5日、ブラジル人建築家オスカー・ニーマイヤーが亡くなった。ブラジル現代建築の牽引者であった彼は、その軽快な作品群で世界中の建築家に大きな影響を及ぼした。それは同じポルトガル語を母語とするポルトガルにおいても例外ではなかった。

ポルトガル人建築家アルヴァロ・シザは、ニーマイヤーの死に際し、現地メディアから取材を受けた。彼は、ポルト美術学校の新任教師であったフェルナンド・タヴォラが、脇に「Brazil Builds」というタイトルの本を抱えてやってきた日のことを振り返り、次のように語っている。

──その本には、当時の建築家の作品やその図面が多数掲載されており、その一人がニーマイヤーであり、彼がわれわれをもっとも驚嘆させた。(...中略...)それは、当時のポルト大学における図面表現をまったく別のものとした。すべての学生が、あの軽快な図面表現、つまり曲線や、ほとんど点で表現された柱に衝撃を覚えた。建築言語や建築の種類という点で、非常に大きな影響があった。

ポルトガルの現代建築を語るに際し、ブラジルの現代建築、そして、ニーマイヤーの存在を無視することはできない。私自身、7年間仕事をしたポルトガルにおいて、間接的であるとは言え、ニーマイヤーの建築から多くのものを学んだと思う。

- 2011年のサンパウロ国際建築ビエンナーレ会場となったニーマイヤー設計による《OCA》(1951年竣工)

しき・ゆたか

1979年生まれ。2005年東京大学大学院環境学修士課程修了。東京大学、リスボン工科大学、セント・ルーカス建築大学(ゲント、ベルギー)で建築を学ぶ。2005-11年João Luís Carrilho da Graça Arquitectos(リスボン)。2010年、ゴンサロ・バティスタとともにPoint of Viewを結成。建築というフレーム(Viewpoint)を通して現代社会を投射することを試み、ポルトガル人建築家へのインタビュープロジェクトを行なう(2010-2011)。2011年第9回サンパウロ国際建築ビエンナーレにてポルトガル展コミッショナー。2012年、富里の8戸の住宅設計国際プロポーザルにて1等(雨宮知彦との恊働)。bomdialisboa.blogspot.com/

柴田直美(編集者/フリー)

●A1《まつだい雪国農耕文化村センター》について、設計が始まった当初からプロジェクトチームにいて現在もボランティアガイドとして越後妻有大地の芸術祭に関わっている方々にお話を伺う機会があり、完成から10年経って、建物を介して人の交流の歴史が生まれ、人々に親しまれている建築になっていることがわかり、とても感銘を受けました。

建築家本人にとってこの話は、かなり嬉しいのではないかと思い、私自身は建築家になれるほど、堪え性がなかったけれど、建築を作った喜びとはこういうことかと思い当たりました。

夏から秋にかけて開催されていたスタジオ・ムンバイの展覧会やレクチャーなどがおおむね好評だったように思いましたが、「でき上がった建物のデザイン」の話ではなく、哲学や組織やそこの働く人々の姿勢に共感を得た人が多かったのだとするとこれが単なる流行でなく、建築への深い洞察につながっていくとよいなと思います。

●A2

「あいちトリエンナーレ2013」でアシスタントキュレーターを務めているので成功させたいです。また、個人的な活動で、ここ何年は展覧会を企画/開催していますが、思えば日本には建築の展覧会を専門に行なう公共の美術館がそもそもありませんでした。

12月、「国立デザイン美術館をつくろう!」という三宅一生氏をはじめとする有志の皆さんが集まったシンポジウムがありましたが、この活動の今後が気になります。もちろん美術館という場所も必要ですが、それを管理し、上手く運用できる人材が必要です。

そして、どちらかといえば世の中に疎い私でさえ、これまでにないほど世界の政治の動向が気になってきています。

●A3

「3.11──東日本大震災の直後、建築家はどう対応したか」展の編集に携わったのですが、あまりに多くの事例や活動があって全てを網羅することはできませんでしたし、その活動の向こうに多くの今も支援が必要な人々がいるということを痛感しました。ちょうど今、1年経って、それらの活動や地域がどうなっているのかに興味があります。

そして震災以前は、ある立場の人々にとっては「まちづくり」というとワークショップなどのソフト面をすぐに想像するほど、土木的な都市計画とは切り離されているように感じていたのですが、被災地ではハードとしての街をつくっていかなくてはならず、ソフトをどのようにハードに反映していくかなど、切迫感を持って見ています。

唯島友亮

「茅山が動いてきたような茫漠たる屋根と大地から生え出た大木の柱群、ことに洪水になだれうつごとき荒々しい架構の格闘と、これにおおわれた大洞窟にも似る空間は豪宕なものである。これには凍った薫香ではない逞々しい野武士の体臭が、優雅な布摺れのかわりに陣馬の蹄の響きがこもっている。(...中略...)私はかねてから武士の気魂そのものであるこの建物の構成、縄文的な潜力を感じさせるめずらしい遺構として、その荒廃を惜しんでいた。最近は蟻害ことに激しく、余命いくばくもないといわれているが、『友よ、そんな調子でなく、もっと力強い調子で』と語ってくれるこのような建物は何とかして後世へ伝えたいものだと思っている」(白井晟一「縄文的なるもの──江川氏旧韮山館について」『無窓』、晶文社、2010)。2012年を代表する《東京スカイツリー》《みんなの家》《東京駅》のややもすれば縄文的とも言えるような力強い容姿が象徴しているように、震災後の日本は、「はかなさ」に対する「確かさ」、「細さ」に対する「太さ」の感覚へと移行しながら、「都市的なもの」から「土着的なもの」へ、「官僚的なもの」から「民衆的なもの」へと立ち還ろうとしているかのように見える。

「現代建築は民衆を獲得することから始まる」という川添登の言葉に象徴される戦後日本の「民衆論争」や「伝統論争」の議論は、流動する民衆的エネルギーの受け皿としての「都市のコア」の創造へと向かい、各地に華々しい公共建築群を産み落とした。しかしながら、戦後の民衆が実際に向かった先は、空間的なコアとしての広場やピロティではなく、経済的なコアとしてのショッピングモールであり、戦後日本の民衆のエネルギーは、「空間」に対する「経済」の圧倒的な勝利をもって、消費社会の彼方へと消え去った。

遠く離れた全てのものをある一点へと集合させるような引力的な空間を目指した「民衆のための公共空間」は、そのあまりに無防備で全方位的な開き方ゆえに、民衆から居場所の感覚を奪い、彼らを日常的に留めておくことができなかった。そうした広大でユニヴァーサルな公共空間は、日本の民衆が自らの拠り所とするには、あまりにナイーヴに開かれすぎていたとは言えないか。

グローバリズムが占拠する「経済」の領域を離れ、原初的な環境やコミュニティのあり方が問い直されている現在、「空間」の側に問われるのは、民衆や環境といった他者に対しての開き方、受け入れ方の作法であり、その精度であるように思われる。

「16世紀には、朝顔はまだわれわれには珍しかった。利休は庭全体にそれを植えさせて、丹精こめて培養した。利休の朝顔の名が太閤のお耳に達すると太閤はそれを見たいと仰せいだされた。そこで利休はわが家の朝の茶の湯へお招きをした。その日になって太閤は庭じゅうを歩いてごらんになったが、どこを見ても朝顔のあとかたも見えなかった。地面は平らかにして美しい小石や砂がまいてあった。その暴君はむっとした様子で茶室へはいった。しかしそこにはみごとなものが待っていて彼のきげんは全くなおって来た。床の間には宋細工の珍しい青銅の器に、全庭園の女王である一輪の朝顔があった」(岡倉覚三『茶の本』、岩波文庫、1961)。

一輪の朝顔をめぐる利休の極めて作為的なこの行動は、彼の茶の精神、すなわち他者と対峙する作法の具現化であり、その作法は茶室「待庵」において空間化され結実する。 利休はそこで、床に飾るに足る十分な数の茶道具を持たぬ民衆のために、慣習化されていた床の間のサイズを大きく削り取り、四畳半の茶室をわずか二畳に絞り込み、縁側を捨て、下地材が剥き出しにされた荒々しい壁面で外部を遮断した洞窟のような闇の中に、全ての人に開かれながらも、他者の安易な侵入を許さない、冷厳たる極小の開口を穿つ。 縮小しながら開いていくかのような、その空間的な身振りを通じて、待庵はいわば自ら境界そのものへと変貌し、そこを跨ぐ全ての他者を拒絶することなく限定し、穏やかに歩み寄ることなく張りつめた態度で律し、斥力的な力を発散させながら自らの内部を通過させたかに見える。

ロシア構成主義者たちはかつて「建築は社会のコンデンサーである」と語ったが、待庵はまさにコンデンサーの抵抗力を極限にまで高めることで、火花を散らしながらあらゆる種類の電流を変質させ、それでもなお自らの内部を通過させ続けるような、そんな「開くこと」「通過させること」の凶暴で緊迫したあり方を提示したのではなかったか。 あるいは待庵の二畳とは、時の権力者を朝顔の影を追う孤独な遊歩者へと変質させ、縮小を重ねることで生まれた自律的な夢の空間へと迷い込ませながら、そこに穿たれた孔を通じて自らの最深部を広大無辺なる外部へと反転させてしまうような、極限まで圧縮されたパサージュの姿であったとも言えるかもしれない。

全方位に向かってあらゆる外部を無制限に引き寄せる引力的な公共空間ではなく、縮小を通じて極微なる個を遥か遠方の広がりの彼方へと運び出すような斥力的な場の在り方を模索しながら、「開くこととは何か」を日本の伝統に向かって改めて問い直す時、待庵は、荒々しい縄文的な潜力も、陣馬の蹄の響きも、何もかもを喪失しながらゆっくりと下り坂を下っていく21世紀のこの国に、「友よ、そんな調子でなく、もっと力強い調子で」と語りかけるのである。

田中浩也(設計科学、人工物工学/慶應義塾大学環境情報学部准教授、FabLab Kamakura)

今年は、建築・都市に関心を持つ方々にも、「メイカームーブメント」や「パーソナルファブリケーション」という用語が届いた年ではないかと思う。デジタル工作機器の登場により、コンピュータ画面上のモデル(ビット)と実物(アトム)の距離がかつてなく近くなり、相互に往来が可能となった。その結果、「デジタル&デスクトップ・ファブリケーション」という新しいつくりかたが生まれ、「個人(市民)」による新しい「ものづくり」──家内制機械工業──がはじまった。その影響が、生活・文化・社会から産業まで広く行き渡り始めている──というのが簡単な要約である。これは、パーソナル・コンピュータ、インターネットに続く大きな「技術の社会化」の波であり、「つくることの民主化」を目指した新しいDIY運動、あるいはDIWO(Do It With Others)運動でもある。おそらく2012年が「元年」として記録されることになるだろう。私もFabLabを中心にこの運動を(自分視点で)過去数年間推進してきたのだが★1、今年は『WIRED』の元編集長クリス・アンダーソンによる『MAKERS──21世紀の産業革命が始まる』(NHK出版、2012)が出版されるに至り(ある意味で「まとめ本」!)、その後、急に状況が一変して身辺が慌ただしくなったように感じている。なんだか社会のどこかでアクセルが踏まれたようなのだ(私の身の回りだけかもしれないが......)。

アンダーソンは、組織=大企業(メーカー)ではなく、ものをつくる「個人」のことを「メイカー」と呼んで区別し、そうした人々の出現から導かれる製造業の未来を論じている。彼のヴィジョンは、大企業(メーカー)がなくなることはけっしてないものの、その周辺に無数のイノベーティヴな「個人メイカー」が生まれ、よりロングテールでニッチな製品が多品種に生まれるというものである。

アンダーソンといえば、もともと「ロングテール」や「フリー」といった概念を提唱し、まさにデジタルの申し子、情報社会のヴィジョナリーと認知していた人も少なくない人物であろう。その彼がいま語るのが「もの」であり「未来の製造業(ものづくり)」なのだ。情報(ビット)から、物質(アトム)へと急に振り子(関心の矛先)が大きく戻ったことに、戸惑っている読者も多くいるような気がしている(特に情報系界隈)。

しかし『フリー』と『メイカーズ』のあいだには繋がりがある。「フリー」において彼が最終的に出した結論は「情報は無料になりたがる」というものであった。もともと、ウェブは「シェア」や「オープン」に適した(原点を振り返れば、まさにそのためにこそ、生み出された)インフラである。だから、そのうえで希少性や独占に根ざした「囲い込み」の経済はそもそも摂理に反したものなのだと。

そのうえで、次のように考える。ウェブ上では、オープンにアイディア(情報)が共有される「文化」をフル回転させ、一方の実世界では、世界の資源の有限性に根ざした「ものづくり」を行なう。そのうえで、両者(ウェブ=情報=アイディアと、実世界=物質=プロダクト)を相互補完的に組み合わせて循環させる。アイディア(情報)が「もの」に落とし込まれるとき/「もの」が情報(ストーリー)となって発信されるとき──それぞれ生じる変換価値を凝視してみる(前者は「設計」、後者は「広告」だ)。ウェブとリアルにそれぞれ別の役割を与えて切り分けたうえで、もういちど繋ぎ合わせてみたとき、その接点から「新しい経済」が生まれる。そのような「価値生成」モデルを今後の社会のスタンダードと考えてみてはどうか。これが彼の根底にある着想である。情報と物質の相互変換を無限反復する──ある意味で二元論だ。

じつは、私が渡辺ゆうかと切り盛りするFabLab Kamakura★2でも同じような議論を行なってきた。"グローバルにアイディアを共有する文化と、ローカルな「地産地消のものづくり」の二つの接点から新たな経済圏をつくることは可能か?"。私たちはネット上のFabLabコミュニティ(ものづくりという共通の専門的関心を持つ世界的なネットワーク)とSkypeで「常時」連絡を取り合い、一方で鎌倉という地域のコミュニティ(さまざまな世代・国籍・職種が混在する、多様な関心の人のネットワーク)とも「日々」接してきた。そして地域の素材(マテリアル)を採取しつつ、一方デジタルなデータ(ウェブ上でオープンソースにしている)を用いて創作を行なってきた。150年前に建てられた木造の古い酒蔵に、わざと不釣り合いとも言える3次元プリンタやパソコンを持ち込んで「デジタル・ファブリケーション」を実践してみた(おまけにその出力物には手で漆を塗ったりしてみているが、これはまだ実験段階)。グローバル/ローカル、マテリアル/データ、アナログ/デジタル、オールド/ニュー、どちらに寄ることもなく、その接点に立って「二つの世界(社会・状態)が混在する状態」を過ごしてきた。「混淆」や「折衷」──そのあいだから、かすかに取り出せる「ギャップ」や「微差」「違和感」こそを創造性の源泉としてきた。異質なるもののあいだに立ち続けることでしか、取り出せない種のアイディアに賭けてみようと考えてきた。

......幸いその成果は出つつあると思う。マテリアルとデータは化学反応を起こし、不思議なプロダクトが生まれつつある。そして、それがまちに浸透し始め、「ものづくりがグローカルになる」ことの意味を私たちは実感しつつある。アイディアを世界で共有しつつも、地域が必要とするものを、地域でつくるのだ。いまはこの実践に手応えを感じているため、手綱を緩めたくない。

- 1──FabLab Kamakura結のファブ(オープンラボ)の様子

★1──「10+1 website」2011年5月号(特集=パーソナル・ファブリケーション──(ほぼ)なんでもつくる) URL=https://www.10plus1.jp/monthly/2011/05/

★2──FabLab Kamakura URL=http://fablabkamakura.net/

ところで「メイカームーブメント」や「パーソナルファブリケーション」の運動を続ければ続けるほど、大量生産を前提としてきた「プロダクト」の世界が、「建築」の世界に漸近しているように感じられる点は不思議だ。「パーソナルファブリケーション」は、一品生産を可能とする仕組みである。たとえば、私の研究室に所属していたある学生は、家のある場所に取り付ける「カーテン」をデザインする際に、そこを通る人の視線の交錯、日光の軌跡、風の様態などをすべて調査分析したうえで、プログラムを組み、シミューレションを行ない、その場所にしかない「サイト・スペシフィック」なカーテンをつくりあげた[図2]。大量生産のカーテンではなく、場所適合的な一品生産のカーテン。それはまるで建築のようなつくりかただと思った。

また「業界」について言っても、アンダーソンのいう、大企業の「メーカー」と個人の「メイカー」が共存する未来の製造業というのは、大手設計事務所と個人によるアトリエが共存する建築業界の姿とどこか似ているようにも感じる。アトリエ建築家とはもともと、「パーソナルファブリケーション型」(そこにしかない適合的な一品生産)や「メイカームーブメント」(個人の創造性を最大限に発揮する職能モデル)であり、そして地産地消型ものづくりの拠点でもあったのだ。

- 2──サイト・スペシフィックなカーテン(設計・制作=岩岡孝太郎)

このように「プロダクト」が「アトリエ建築」に近いものになっていくとして(雑誌『ねもは003』のインタヴューで、私はそれを冗談半分に「すべてが建築になる」と呼んだ)、では「建築」そのものはこれからどうなるのか?

それがたいへん難しい。設計の視点から考えても、じつは私にも答えが良くみえない。ただ、計画の視点から考えてみれば、「家内制機械工業」を実装した新しい「住宅」が求められることはほぼ間違いないのではないかと思う。「ファブ」と「カフェ」を融合したモデルはすでに現われた(「ファブカフェ」★3)。次は「ファブハウス」──小さな工場(デスクトップ・ファクトリー)を宿した住宅が必要とされる。それは、つくることとすまうことが隣接し、つかいながらつくられる建築になるだろう。ということは、この論理を推し進めれば、極論だが究極的には、すべての住宅が「アトリエ事務所」のようになっていくのではないだろうか? 「パーソナルファブリケーション時代の住宅」──来年はこの問題をさらに掘り下げて考え、そして実際に実現してみたいと考えている。

★3──ファブカフェ(設計=成瀬・猪熊建築設計事務所) URL=http://www.fabcafe.com/

震災に関して。市民包摂型ものづくり施設FabLab Kamakuraを切り盛りするひとりとして、「石巻工房」★4の弛まぬ発展と勤勉な持続に深い敬意を表します。協同プロジェクトが生まれる日に備えて、日々FabLabでも新しいものづくりの可能性を磨いていたいと思っております。

★4──石巻工房 URL=http://ishinomaki-lab.org/

たなか・ひろや

1975年生まれ。博士(工学)。慶應義塾大学環境情報学部准教授、FabLab Kamakura、Fab Association アジア地区代表、How To Make Almost Anything 2010修了者(http://fab.sfc.keio.ac.jp/howto2010/)。著書=『FabLife──デジタルファブリケーションから生まれる「つくりかたの未来」』。監修=『Fab──パーソナルコンピュータからパーソナルファブリケーションへ』。共著=『設計の設計』『いきるためのメディア』ほか。共訳=『アルゴリズミック・アーキテクチュア』ほか。

ドミニク・チェン(NPO法人クリエイティブ・コモンズ/株式会社ディヴィデュアル)

●A12012年は、初めての単著『フリーカルチャーをつくるためのガイドブック──クリエイティブ・コモンズによる創造の循環』(フィルムアート)を上梓し、多様な領域の「作家」と対話する機会をいただきました。 そのなかでも、成瀬・猪熊建築設計事務所主催の「シェア研究会」にお招きいただいて、門脇耕三さんのモデレーションで馬場正尊さん、三浦展さんと公共と情報と都市のお話をさせていただきました。オープンガバメントの話なども交えて、公共的な役割を帯びるサービスを民間企業や市民団体、個人が行政に替わって促進することが増えているということを話しましたが、FabLab Japan発起人で『FabLife──デジタルファブリケーションから生まれる「つくりかたの未来」』(オライリージャパン、2012)を刊行された田中浩也さんが言うところのDIWO(Do It With Others)やソーシャル・ファブリケーションが社会システムにも徐々に及び始めていることを感じる機会が多い1年でした。

また、ペーパーレススタジオジャパンの今吉義隆さんのお誘いで、同社の勝目高行さんから欧米でのBIMの現状についてレクチャーいただき、吉村靖孝さんとBIMの可能性と問題点、そしてGitに代表される分散バージョン管理システムの社会的活用やデザインへの応用についてお話させていただく機会がありましたが、この話は建築設計だけではなく、広く空間やプロダクトのデザインのオープン・デザインの話にも接続されるものだと感じており、引き続きこうした社会アーキテクチャの構築方法に関する議論に参加したいと考えています。関連する動向として、株式会社ゲンロン刊行の『日本2.0 思想地図β vol.3 』の憲法草案にCCライセンスが付与され、Wikiで展開されましたが、同様の社会システムのオープンソース的構築にGit的機構が活用され、「社会の分散バージョン管理」という視点が従来のピアプロダクションやCGM、フリーカルチャーやオープンソースの正統的発展となるかと考えています。

門脇さんと今吉さんに「建築のオープンソース化によって社会はどのように変われますか?」という質問にご回答頂いたページ: http://www.mon-dou.jp/question/80/建築のオープンソース化によって社会はどのように変われますか?

●A2

近々では2013年2月3日(日)に渋谷のロフトワークで第5回CCサロンを企画しており、建築家の藤村龍至さん、社会学者の生貝直人くん、その他関連するゲストをお招きし、オープンガバメントとと建築の関係を考える会にしようと考えています。http://creativecommons.jpで告知を行ないますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。

●A3

行政や政治が本質的にアップデートされない限り、被災地の復興、その他の地域での今後の自然災害への対応やリスク管理といった問題に対応することは難しいという感は強まっています。その意味でも、ウェブと政治の関係を掘り下げた著作の刊行、ウェブサービスのリリース、被災地の取材や支援といった活動を精力的に行ない続けた津田大介さんの周囲から、「新しい政治」の胎動が今後とも増幅されることを期待しています。

また、2013年に最初に読む本であり、10年間待ち望んだ本として、レビューを務めさせて頂いた鈴木健さんの『なめらかな社会とその敵』が1月に刊行予定です。津田さんの『ウェブで政治を動かす』を読んだ方や昨今のオープンデータ/ガバメントに関心のある人は必読かと思います。また、両者に明示的な関係性はないものの、プラトン的な賢人政治と全体主義の相関を批評したKarl Popperの『The Open Society and Its Enemies』と併せて読みたい内容となっています。

中島直人(慶應義塾大学環境情報学部専任講師/博士(工学))

●A1ニューヨーク市、リー・クワン・ユー世界都市賞受賞

2012年3月、ニューヨーク市がリー・クワン・ユー世界都市賞(The Lee Kuan Yew World City Prize)を受賞した。この賞は、シンガポールの初代首相であるリー氏の功績をたたえ、優れた都市デザイン(the creation of liveable, vibrant and sustainable urban communities)の実績・功績を表彰するもので、2年に一度、厳格な審査プロセスを経て受賞者が選ばれる。2010年の第1回は、衰退した工業都市を知識産業経済の中心へと転換させたビルバオ市役所(スペイン)が授賞した。そして、2012年、第2回の受賞者となったのがニューヨーク市であった。その授賞理由には、2001年9月11日の悲劇からわずか10年の間に、ブルームバーグ市長の強いリーダーシップのもとで、都市を大きく変えて、市民に都市の未来に対する自信と楽観を取り戻させた、とある。今年の3月にシンガポールで行なわれた受賞記念講演で、ブルームバーグ市長は「この賞を受賞することはたいへんな名誉ということだけでなく、持続可能な開発やイノベイティヴなパブリックスペースに関するグローバル・リーダーというニューヨークのヴィジョンを確信することにもなった」と語っている。9.11後の2002年に、経済金融メディア分野のグローバルトップ企業のブルームバーグ社でCEOを務めていたマイケル・ブルームバーグ氏がニューヨーク市長に就任してから10年が過ぎた。ブルームバーグ市長は現在3期目を迎えているが、彼の市政運営は、1970年代の市財政破綻以降、歴代市長が志向してきた「企業家都市」路線の一つの完成形である。1970年代以降、経済的、文化的に主流を形成してきたポスト工業化時代のエリート階級、つまりモントクレア州立大学で地理学・人類学を教えるジュリアン・ブラッシュ氏が著書『Bloomberg's New York』(2011)において整理しているところに従えば、TCC: Transnational Capitalist ClassとPMC: Professional Managerial Classの力が政治力に初めて転換され、生まれたのがブルームバーグ市政であった。市政運営の第一の目標は、何よりもこうしたエリートたちを惹きつけること。そのためには「アーバニズムそのもの、つまり都市文化、多様性、密度、コスモポリタニズムがセリング・ポイント」(Brash,2011)であった。

特にブルームバーグ市長のリーダーシップという点で特筆すべきは、「世界は半世紀前とは大きく違っている。われわれの競争相手は、もはやシカゴでもロサンゼルスでもない。それはロンドンであり、上海である。世界中の都市が、興奮とエネルギーを犠牲にすることなく、より便利で、より楽しくなるように努力している21世紀の経済において競争するために、他の都市のイノベーションに遅れをとらないことだけでなく、それらを凌駕していかないといけない」という考えのもとで、2007年に市長の直属チームが主体となって策定したニューヨークの都市ヴィジョンである「PlaNYC」である。「よりグリーンで、よし偉大なニューヨーク」をキャッチフレーズに、人口・雇用の回復・増加による税収増、1970年代以降積極的な投資がなされてこなかったインフラの大胆な更新、そして地球温暖化への対応を大きな目標として、具体的なプロジェクト、施策を並べ、明確なベンチマークを導入し、実行した。特に、ここ数年で、廃線になった高架貨物線を公園にリノベーションしたハイラインの第1期、第2期区間がオープンし、タイムズ・スクエアを中心としてブロードウェイの一部が自動車進入禁止となり広場化され、マンハッタンの対岸のブルックリンでは素晴らしい眺望を有するブルックリンブリッジ公園がオープンするなど、眼に見えるかたちで都市の姿が更新されてきていた。

今回の受賞は、そうした都市デザインの実績が高く評価されたものである。もちろん、新自由主義的な志向の強いブルームバーグの市政運営には、当然、さまざまな批判もあり、ここで功績として強調されているパブリックスペースに関して言えば、例えば社会的排除の観点から批判する言説、運動もある。しかし、私が2012年の夏、2カ月間のニューヨーク市滞在中に見たのは、ハイラインやブロードウェイといったマンハッタンの中心部、ブルックリンブリッジ公園のようなウォーターフロントなどのエリート層や観光客を意識したグローバル戦略としての使命を帯びたパブリックスペースだけでなく、マンハッタン、ブルックリン、クイーンズ、ブロンコス、スタテンアイランドの全域にわたって、BIDやNPOと組んで既存の道路空間を近隣レベルの中心となる歩行者空間、広場へと転換させていく公募提案型の「NYC Plaza Program」や、夏の週末に各近隣スケールのメインストリートや駅前の道路を通行止めにし、ベンチやパラソル、露店、ステージを設置し、路上での音楽やダンスを楽しむ「Weekend Walks」などの、小さな改変、実験の集積としてのパブリックスペースの再編、創出であった。それぞれの小さな広場で流れている音楽は、ニューヨークらしく、あるところではトラディショナルなロック、あるところではヒップホップ、あるところではレゲエといったように、各コミュニティのエスニックな多様性を反映していた。そこには、近隣が支え、使われるパブリックスペースの姿があった(ただ、正直、日本のお祭りのほうがその使いこなしは上手だと感じた)。

先述のブラッシュ氏は、グローバル企業のCEOであったブルームバーグ市長の市政運営が、単に企業やマネジメントの論理を特定の独立した政策領域に応用する、もしくはいわゆるビジネス的風土を高めていくといったレベルではなく、人事、組織、評価といったより具体的な実践に深くビジネス感覚を浸透させていくものであることを指摘している。とりわけ、NPOや大学などにいる専門家を積極的に市の重要ポジションに登用し、彼らの技術、能力を信頼し、任せるという人材登用の姿勢は明確である。例えば、上述の「NYC Plaza Program」や「Weekend Walks」を総括しているのは、市交通局のアシスタント・ディレクターのアンディ・ウィリーシュワルツ氏であるが、彼は2007年まではニューヨークを拠点に世界中に活躍の場を広げているNPO、Project for Public Spacesの元副ディレクターであり、ニューヨーク市に対して、パブリックスペースの充実を訴える市民運動の一翼を担う立場にあった。タイムズスクエアの広場化にはコンサルタントの立場で関わった。ニューヨーク市は、まず歩行者空間デザインに関しては世界の第一人者であるヤン・ゲール事務所に基本調査を含む基本戦略策定を依頼し、それをウィリーシュワルツ氏が市の担当者として受け止め、実際の施策へと展開していったのである。

コンテクストが特異な「ニューヨークだからできたことであろう」と指摘すること自体は間違いではないし、ブルームバーグ市政の非ボトムアップ的な志向性(ただし、上述したように近隣レベルでの施策は地域からの提案公募型である)に対する批判ももっともである。ただ、ニューヨーク市のここ10年の都市空間の再編は、2012年の都市を覆う閉塞感を打ち破る「都市」の目標、可能性のようなものを感じさせてくれるのは確かである。今、日本の都市に欠けているのは、「都市」のヴィジョンや可能性への信頼、希望、「都市」を使っていかに私たちの生活を楽しいもの、意味深い、意義深いあるものにするのか、その想像力である。リー・クワン・ユー世界都市賞をニューヨーク市が受賞したということは、実は日本だけでなく、世界の現代都市の多くが、21世紀の「都市」の目標と可能性を具体的に見出せていないという事態があるということなのかも知れない。私たちの「アーバニズム」=「都市」探求のために、今、ニューヨークを体感しておいて損はないと思う。

●A2

国土強靱化

政権が交代し、次の与党が公約でうたっていた「国土強靱化」が進むことになるだろう。人々の命を守るための公共投資は必要であるし、当面のデフレ脱却のために一定の効果があるようにも思える。ただ「強靱化」の中身やプロセスはこれから広く丁寧に議論されていかないといけない(まさか公共事業のばらまきではあるまい)。人口減少社会において、従来のような即地的な思考ではなく、即人的な思考のもとで、各地域で暮らす人々の価値観や実感に根ざし、守るべき人々の命の内実を豊かにする環境を生み出す方向へと国土を再編していくこと。建築や都市関係者の技術と感性が問われていると思う。●A3

『建築雑誌』

個人的には復興の現場に有効に関わることができていない。2013年は力になりたい。ただ、後方支援もしくはこの震災の経験をどう広く、戦後日本が積み残してきた諸課題の表出として捉え、今後の糧にしていくのか、という視野においては、日本建築学会の『建築雑誌』の取り組みを紹介しておきたい(私も編集委員会の末席を汚している)。2012年1月号「前夜の東北」以降、2013年3月号までの予定で、東日本大震災をどう受け止めるか、さまざまな角度から課題整理、問題提起を続けている。復興の現場での課題を伝え(将来のために記録すること自体も使命である)、それらを解くための知を集めるとともに、都市や建築のこれからについての思考のインデックスを提供していきたい。

中村竜治(建築家/中村竜治建築設計事務所)

●A1『JA87 乾久美子』(2012年10月)の表紙

力強く美しい木のシルエットの向こうに建物が見え隠れしていて、木と後ろの建物との間にその建物を設計した建築家が笑顔で佇んでいる写真が表紙となっています。一瞬3者のバランスに違和感を覚えますが、見ているうちに、いくら見ても、安定しない絶妙なバランスを感じるようになりました。また、そのせいか、うまく言葉にはできませんが、建築とはどうあるべきか、建築家とはどうあるべきかなど、いろいろなことを考えさせられました。とてもいい写真だと思いました。ヴェネツィア・ビエンナーレ日本館展示レビュー

建築展で建築を伝えることが、実物が展示できない以上、非常に難しいことは、建築家もそうでない人も実感していることだと思いますが、そのうえさらに震災について伝えるのは困難を極めるだろうなと思っていました。しかし、伊東豊雄さんをコミッショナーとし、乾久美子さん、平田晃久さん、藤本壮介さん、畠山直哉さんによる、2012年のヴェネツィア・ビエンナーレ日本館展示は、その両方を見事に世界の人々に伝えて見せました。成功した理由を建築家の吉村靖孝さんが「artscape」でのレビュー「問われる建築家像──ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展のアジェンダ」で分析しています。「スタディにはリアルがある」など、何かを伝えなければならないとき、とても参考となる指摘がなされています。●A2

岡啓輔《蟻鱒鳶ル(ありますとんびる)》

おそらく日本一本格的なセルフビルド建築ですが、にもかかわらず、セルフビルドというくくりが霞むほど、いろいろなことを含んだ多面的な建築だと思います。2009年竣工予定でしたが、遅れているようで、来年か再来年あたり完成しないかなと思っています。建設自体が希望や元気を与えてくれます。だからいつまでも建設中であってほしいという気持ちもありますが。●A3

実施コンペ

魅力的な町づくりに役立つことを期待しています。

平瀬有人(建築家/yHa architects)

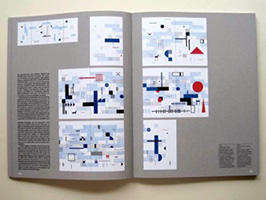

世界の建築スクール展 ETHスイス連邦工科大学の建築教育──Peter Märkliのスタジオから

2012年5-6月、ETH-Z(スイス連邦工科大学チューリッヒ校)の建築教育を紹介する展覧会がギャラリーエークワッドで開催された★1。2002年から2012年までのピーター・メルクリのスタジオの学生作品が紹介されている。学期によって課題の内容はさまざまだ。アノニマスな建物の増築計画や都市の高層ビル計画、山岳建築の計画、歴史的建築物の改修計画、イタリアロマネスク古典建築の増築などなど。課題設定はさまざまであるが、時代をやすやすと超えながらも学生の設計した建築がどのような視点を都市の構造や地形・場所へ投げかけ、さらにどのような表現が為されているか、建築が世界やその歴史のなかでの存在を問う、貴重な対話の成果なのだ。建築の学生課題とは、学生が世界に投げかける表明のトレーニングなのだということを改めて感じさせる貴重な機会だった。

★1──世界の建築スクール展 ETHスイス連邦工科大学の建築教育(WORLD ARCHITECTURE SCHOOLS Design Teaching at ETH)──Peter Märkliのスタジオから(ギャラリーエークワッド、2012年5月11日〜6月28日)

URL=http://www.a-quad.jp/exhibition/051/p01.html

- 「世界の建築スクール展」展示風景

筆者撮影

ロマノ・ヘニ氏の一連の作品

今夏、バーゼルを再訪した際に親しいデザイナーの紹介でタイポグラファ/デザイナー のロマノ・ヘニ(Romano Hänni)氏★2のアトリエを訪問した。氏は活版印刷の第一人者とも言えるデザイナーで、正統的な活版印刷の伝統と技術を尊重しながらも、いわゆる「スイス・タイポグラフィ」「スイス・デザイン」の実験的アプローチを継承する斬新な手法で制作に臨んでいる。自身の思考を統合し伝達するための素材として鉛活字を用いて、政治・社会的な内容を展開する作品をつくっている。これはまさに私にとって都市や建築を、物理的な「マテリアル」というフィルターを通して再考する、とても共感できるスタンスなのである。

★2──ロマノ・ヘニ氏は1956年にスイスのバーゼルに生まれる。1973年から77年に植字工としての修養を績んだ後、バーゼル・スクール・オブ・デザイン(バーゼル工芸学校/現・バーゼル造形芸術大学)でタイポグラフィ及びグラフィックデザインを学ぶ。1980年に自らのスタジオを設立。『アート・バーゼル』(1982-96)や『バーゼル新聞』(1983-2003)などのデザインを行なう傍ら、自身の印刷工房で活版印刷による本を制作してきた。

Romano Hänni, 27 years of hote type: Handprinted Books 1984-2010

ロマノ・ヘニ氏の1984〜2010年にわたる400以上の作品紹介とSwiss Typographic Magazine (TM)誌上で1992年と2010年に特集された作品の制作過程やワークショップの模様を紹介している。活版印刷とオフセット印刷を統合した60部限定の貴重な作品集。

- Romano Hänni, 27 years of hote type: Handprinted Books 1984-2010, Romano Hänni Verlag, 2011.

《モンテローザ・ヒュッテ》(スイス、2009)

ようやく今夏に、かねてより興味を持って研究を進めていたスイス・ツェルマットにある山岳建築《モンテローザ・ヒュッテ(New Monte Rosa Hut SAC)》への視察が実現した。標高2,883mに立地するこの山小屋の建築は、コンピューテーション・デザインによる構造・環境・施工をインテグレートした世界で最先端の山岳建築のひとつだと思われる。今後は運用面でのリサーチを進めていきたいと考えている。最寄り駅から平坦な道のりを1時間ほど歩くと遠くに光り輝く《モンテローザ・ヒュッテ》を見つけ、そこからヒュッテを見ながらクレバスの氷河の上をアイゼンを付けて徒歩4時間ほど──というハードな旅程ではあったが、それにしても建築とは辿り着くまでのトータルの景域のなかでのありようなのだなと改めて実感した。

- New Monte Rosa Hut SAC, Zermatt, Swizerland, 2009.

筆者撮影

Let's Timberize in 九州展──木の新しい可能性を探る★3

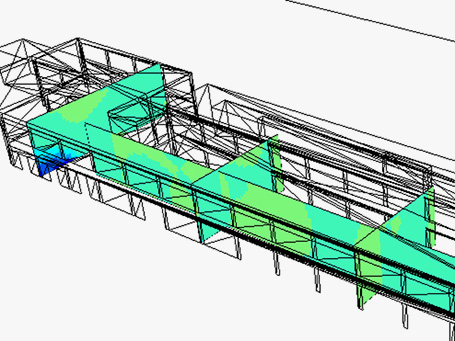

日本全国スギダラケ倶楽部の活動をきっかけに、かねてより関心のあったティンバライズ展(NPO法人team Timberizeによる木造建築の新しい可能性を探る展覧会)を中心とした木の新しい可能性を探る展覧会が開催され、研究室として仮想都市木造プロジェクトを出展した。私たちは木を用いた新しい木質建築の可能性を探る提案を行なったのだが、たんに木を用いることで暖かみのある情緒的な空間をつくりだそうとしたわけではなく、現代の技術があるからこそできる新しい普遍的な建築の提案につながらないかと考えた。近年、LVL(単板積層集成材)による2m角の木ブロックをつくりだすことが可能であり、そうしたソリッドな木の塊を積層させることで、まるで蟻の巣のような掘削した造形が新たな機能の関係性を生み出すのではないかと検討を進めた。デザインのスタディには3Dを用い、線・面の構成ではなかなか辿り着けない量塊の空間ができたのではないかと考えている。コンピューテーショナル・デザインとまでは言わないが、柱・梁による線のイメージの木の建築とは異なった新しい姿の提案をまとめることができた。ログハウスの壁がそうであるように、木の塊は断熱などの環境制御性能も期待できる。まだまだ技術的な検証は必要だが、将来の実現化へ向けてさまざまな検討を進めたい。

★3──Let's Timberize in 九州展──木の新しい可能性を探る(アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん、2012)

URL=http://arch.tec.fukuoka-u.ac.jp/timberize/

- Let's Timberize in 九州展風景。平瀬研究室《木と光の積層》

筆者撮影

太宰府天満宮・竈門神社新社務所(太宰府、2012)

福岡・太宰府天満宮にある竈門神社は2013年に千三百五十年大祭を迎えるにあたり、社務所及び参集殿の新築を行なった。神社建築は種村強氏、授与所は片山正通氏、屋外ベンチはジャスパー・モリソン氏のデザインによるものだ。太宰府天満宮は、2006年からアートプログラムを開催し、歴史の記憶を残す太宰府の地から新しい芸術文化の可能性に挑戦している特徴的な天満宮の総本宮である。今回の計画のなかで、とりわけ片山正通氏による授与所(お守りお札を授与する場所)のデザインには、商業デザインにはない清々しさと、うまく言語化できないが今後の日本の熟成社会への新しいデザインの可能性を感じることのできた機会であった。

- 太宰府天満宮・竈門神社新社務所

筆者撮影

●A2

隈研吾《筑後広域公園芸術文化交流センター》(2013)

2013年春竣工予定の隈研吾氏による筑後広域公園芸術文化交流センター。10月に現場の見学に訪れたのだが、とりわけ図書コーナー前のホワイエ空間に日本的ではない場の創出が為されていたところに興味を持った。北欧現代建築のもつ艶やかな素材感と柔らかさのある空間と出会えたのは、いままで日本の公共空間では感じたことのない収穫であった。竣工したときにこうした表層的ではない落ち着いた空間がどのように全体に作用するのか、楽しみにしている。

『模型で考える──マテリアルとデザインのインテグレーション(仮)』(2013予定)

日本の建築教育や設計の現場でつくられるモデルはスチレンボードによる白模型がほとんどであるが、こうしたスタディからは抽象的な面の構成以上の発想にはつながらないことが多い。マテリアルとデザインはインテグレートされるべきものであるはずなのに、面の構成にあとから素材を貼り付けるといういわばハリボテ建築ではない、マテリアルから展開する建築のありようはないだろうかという視点から書籍の刊行を企画している。石膏・油土・木材・紙・金属・樹脂といった素材をどのように結構(tectonic)、構成(composition)するか。たんなる教科書的な視点を超えた新しい模型論を展開したいと考えている。

KFGプロジェクト(2009-)

以前のアンケートにも掲載したが、明治中期創業の酒蔵をギャラリーに改修するプロジェクトを進めている。2012年春にはオフィスの改修と家具デザインを行なったが、2013年は鉄骨造の蒸米所の整備を行なう予定である。既存の構造体を活かしつつ、新しい造形をまとうことで新旧の温故知新とでもいうようなアーキテクチャー・インターベンション(建築的介入)の可能性を模索し、新旧が対峙する空間を創出したい。

- KFGプロジェクト(2009-)

筆者撮影

コンピューテーショナル・デザインと立体折紙──「132 5. ISSEY MIYAKE」ほか

コンピューテーショナル・デザインにはさまざまな可能性が感じられるが、そのなかでも特に普遍的な造形ながらも組み合わせや接点を変えるだけで見たことのない造形をつくり出す操作に興味を持っている。例えば舘知宏氏(コンピューテーショナル・アーキテクト/折紙工学者)による建築折紙の研究。三谷純氏(コンピュータ・サイエンティスト)による立体折紙の試行。あるいは三宅一生氏による「132 5. ISSEY MIYAKE」。三谷氏によって作られた立体造形を、独自にたたむ事で平面にした革新的な"一枚の布"の服。正方形にたたまれた布を真ん中から持ち上げてみると、少しずつ角度を変えながら折の一層一層が立ち上がり、一枚の布が、一枚の服へと変わる。また、スイスの建築家ローカル・アーキテクチャーの《チャペル・デ・サン=ルー》はその建築的実践と言えるだろう。

- 三谷純《Relief of a surface》

© Jun Mitani

- 舘知宏《剛体折紙廊》

引用出典=http://www.flickr.com/photos/tactom/4115805713/in/photostream

- 「132 5. ISSEY MIYAKE」

提供=三宅デザイン事務所 Reality Lab.、URL=http://mds.isseymiyake.com

ひらせ・ゆうじん

1976年東京生まれ。2001年早稲田大学大学院修士課程修了後、2004年同大学院博士後期課程単位満了。ナスカ・早稲田大学理工学部建築学科助手・同非常勤講師を経て、yHa architects共同主宰。2007-08年文化庁新進芸術家海外留学制度研修員(在スイス)。2008年より佐賀大学准教授。2010年佐賀大学大学院工学系研究科准教授。

福島加津也(建築家/福島加津也+冨永祥子建築設計事務所)

●A1線と点

漫画の話からはじめたい。2012年3月10日にメビウスが死んだ。フランス漫画(バンドデシネ)界の巨匠として、世界中に影響を与えた漫画家である。建築界では映画『ブレードランナー』の原型「the long tomorrow」の作者といったほうがわかりやすいだろう。ロットリングを用いた線と点による画風は、精緻でありながらニュートラルでもあり、画面上のすべてがフリーハンドで書かれている。このフラットな狂気というべき彼の絵は、漫画という2次元による空間と時間の表現の極北であり、線によって線を越えていくような魔力を持っていた。-

- moebius, Arzach, Les Humanoïdes Associés, 2011.

5月に出版されたこうの史代の『ぼおるぺん古事記』は、日本最古の神話をフリーハンドのボールペンだけで描いた漫画である。はじめに古事記の原文がページにびっしりとつづられ、その次の漫画の台詞も口語訳ではなく原文の書き下し、その下に注釈という構成である。漢字だらけでほとんど読むことができない原文の息づかいを、フリーハンドの線と点で現代に再生しようとする野心的な取り組みがうれしい。

-

- こうの史代『ぼおるぺん古事記』(平凡社)

展覧会では、東京都写真美術館の恵比寿映像祭で上映されたサラ・モリスの《線上の各点》が印象に残る。ミースの《ファンズワース邸》や《レイクショアドライブアパートメント》、ジョンソンの《ガラスの家》など近代建築の映像作品である。これらの建築を点とすると、敷地にいたる周辺の風景から建築空間に入り、そのガラスの清掃の様子までを体験的に描く映像の流れを線と見ることができる。線の映像を高い緊張感で均質に撮影することで、点である見慣れた名作から新しい印象を引き出している。それを実現しているのが、正対するアングル、ズームの多用や視点のゆっくりとした水平移動など、古典的な映像手法であったことが興味深い。

これらの作品は、硬直化した世界を分解してオーバーホールするような力を持ち、そのためには今なお古典的な手法の執拗な積み重ねが有効であることを教えてくれる。なぜか「線と点」が心に留まる2012年であった。

●A2

建築の歴史と自律

ポストモダン華やかりし大学院生の頃、小さな車を借りて日本中の集落を1カ月ほど見て回ったことがある。寝泊りはほとんど車中の貧乏旅行だったが、いまでも夢に見るほどに私の建築体験の原点となっている。この旅に出る衝動のひとつが、文章が伊藤ていじ、写真が二川幸夫の『日本の民家』という本を読んだことであった。というわけで、汐留ミュージアムで2013年1月から始まる展覧会「日本の民家 一九五五年」をとても楽しみにしている。自然や風土として語られがちな民家を絶対的な美にしてしまう二川幸夫の写真は、歴史を懐古に陥ることなく現代に再生することの大切さを写し出すだろう。-

- 「日本の民家 一九五五年」(パナソニック汐留ミュージアム、2013年1月12日〜3月24日)

建築では国際コンペを勝ち取ったザハ・ハディドの新国立競技場に注目している。歴史や文化だけでなく、構造や設備とも無関係な建築のかたち。それはスポーツという目的のために鍛えられたサッカー選手の身体ではなく、身体のための身体を持つボディビルダーを連想させる。私たちはあのプラトニックで自律したかたちを建築として美しいと思うのだろうか? もしコンペ案どおりに完成したら、日本建築の美しさの概念が大きく変換するかもしれない。

●A3

確実性の喪失

私が東日本大震災で驚いたことのひとつは、三陸地方で同じような災害が数十年おきに起こっていたことである。その原因を活断層による地震や津波とすると、日本のほとんどの土地が同様な震災にあう危険に晒されている。この震災によって、日本にはこれまでも、そしてこれからも確実に安全な土地など存在しないことが明らかになった。なぜそのような土地に私たちは住み続けてきたのだろうか。そしてどのようにさまざまな災害を乗り越えてきたのだろうか。数世紀にわたる集落の持続システムを考えることは、震災復興支援にすっかり乗り遅れていた私に、その後衛に参加するチャンスを与えてくれるかもしれない。そんな想いから、2012年から仲間とともに「千年村」研究を始めた。それは、社会体制の変化や災害などによって建築やインフラの更新を繰り返しながら、千年以上持続している無名の集落を文献から洗い出し、土地環境(地質地形)、集落構造(空間)、コミュニティ(人間)の現地調査を行ない、その持続のシステムを明らかにすることである。調べてみると、千年村の分布には明快なルールがあることがわかってきた。これからさらに本格的な調査が予定されている。

不確実に生き続けるための秘密を解き明かすことは、これまで近代建築が取り残してきた落ち穂拾いであり、これからも建築をつくり続けていくことの新しい手がかりになると思っている。

-

- 千年村候補地、千葉県芝山町下吹入[筆者撮影]

ふくしま・かつや

1968年生。作品は建築に《中国木材名古屋事業所》《e-HOUSE》《柱と床》、家具に《鉄の椅子》ほか

星野太(美学、表象文化論/東京大学・UTCP)

●A1ジャン・ミシェル・ブリュイエール/LFKs『たった一人の中庭』(フェスティバル/トーキョー、2012)

ここ数年、刺激的な作品を数多く送り出している今年のフェスティバル/トーキョーは、ジャン・ミシェル・ブリュイエール/LFKsの『たった一人の中庭』によって幕を開けた。同作は、メディアなどではその存在が隠されているヨーロッパの「移民キャンプ」をめぐる作品である。とはいえ、にしすがも創造舎に設営されたその舞台は、そうしたいかにも「政治的」な主題とは一見かけ離れた奇妙な静謐さを湛えている。校舎の地下の白い空間でクラブ・ミュージックに興じる異形の人間、鶏卵と蒸気で満たされた家庭科室で仏語のテキストを読み上げるパフォーマー、理科室で一定のリズムを刻む水道や電話の呼び鈴――なるほど、ここには外国人の強制送還をめぐる「テキスト」や「イメージ」がたしかに散りばめられており、そのかぎりにおいて、この作品にはまぎれもなく「政治的」と呼びうるような倍音が鳴り響いている。だが同時に、この作品には「ここ」と「よそ」を暴力的に結びつけようとする性急さはいっさい見られない。私たちは、この舞台上で日々繰り広げられるそのパフォーマンスを通じて、自分たちが身を置いている「ここ」と、 移民キャンプという「よそ」の距離を慎重に測っていくための思考の作業へと導かれるのだ。校舎三階の更衣室は、来場者の思考を具体的に「上演」するための装置であると言ってよいだろうし、「政治オフィス」で日々スタディを重ねるパフォーマーたちは、さながら私たちの思考の随伴者であるかのようだ。あるいはむしろ、そこでは括弧つきの「私たち」がしばしば共有する無前提な立ち位置こそが厳しく問われ、解体されていくと言ったほうが正確かもしれない。なぜなら、体育館に足を向ける来場者たちは、そこで「CHOOSE THE CAMP(どちら[の陣営/キャンプ]に付くか選べ)」という、この作品中でもっとも「強い」文字列を目にすることになるからだ。

奇しくも、(元)学校という規律訓練の典型のような会場を舞台に、この異様なまでに免疫的な空間は創り上げられた。通常「私たち」が身を置く管理された空間と、ヨーロッパの移民キャンプという遥か遠くの歪(いびつ)な 空間は、あまりにも隔たったものであるように感じられる。そこにあるのは免疫(immunity)にも似た強固な隔たりであり、両者が即時的に共同体 (community)として結ばれることはない。しかし他方で、私たちはそうした2つの空間を隔てている「境界」がそこかしこに存在するということを、実はよく知っているのではないか。上演期間中に「政治オフィス」で生産され、日々その数を増す中庭のバナーには、若松孝二の『天使の恍惚』(1972)の劇中で重要な位置を占める楽曲の歌詞が散見される。今年急逝した若松と日本赤軍との連想からもたらされたのであろうその文面は、「ここは静かな最前線(Ici est la frontière silencieuse)」という曲の冒頭のフレーズを、いささか唐突にこの空間へと呼び招く。

仏語に訳され、校庭に掲げられたこの言葉を、私たちはいま、文字通りに理解すべきなのではないだろうか。ブリュイエール/LFKsによる『たった一人の中庭』という装置/舞台において「上演」される私たちは、みずからの周囲に存在するこの「沈黙した境界(la frontière silencieuse)」にこそ、何らかの言葉を与えねばならない。

ほしの・ふとし

1983年生。美学、表象文化論。東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得満期退学。現在、東京大学・共生のための国際哲学研究センター(UTCP)特任助教。共著=『KAWADE道の手帖 大杉栄』(河出書房新社、2012)など。 共訳=ジェフリー・スコット『人間主義の建築』(鹿島出版会、2011)など。

松川昌平(建築家/慶應義塾大学SFC環境情報学部専任講師)

●A1まず最初に取り上げたいのが、石川初さんの『ランドスケール・ブック──地上へのまなざし』(LIXIL出版、2012)です。昨年私は『設計の設計』(LIXIL出版、2011)のなかで「設計プロセス進化論」という論考を書いたのですが、それは、60年代に勃興した各種設計プロセス論や、90年代以降に注目されるようになったBIMやパラメトリック・デザイン、そして現在私が研究・実践しているアルゴリズミック・デザインなどの設計プロセスを、同じ枠組のなかに位置づけるものでした。ここで試みたことはまさに、『ランドスケール・ブック』の序のタイトルにあるような「YOU ARE HERE──自分の位置をマッピングすること」でした。『ランドスケール・ブック』はさまざまな事例を通して、「見えているものを、より広域の文脈で捉え直す」ことの批評性について教えてくれます。

-

- 石川初『ランドスケール・ブック──地上へのまなざし』/『設計の設計』

私はここしばらく「アルゴリズミック・デザイン」というスケールで物事を見てきましたが、私が2012年で印象に残った書物をより広域の文脈で捉え直すと、「フィジカル・デザインを構成する4象限」にそれぞれ対応していることに気がつきました。「フィジカル・デザインを構成する4象限」とは、先に挙げた『設計の設計』のなかで田中浩也さんが提唱した新しいものづくりのための見取り図です。そこでは、第1象限には「アルゴリズミック・デザイン」が、第2象限には「オープン・(リ)ソース」、第3象限には「ワールド・ワイド・ロジスティクス」、第4象限は「デジタル・ファブリケーション」が、それぞれ割り当てられていました。これまで非物質的な情報環境にとどまっていた「アルゴリズミック・デザイン」が、「デジタル・ファブリケーション」と結びつくことによって物質化できるようになり、「オープン・ソース」化されることで社会環境内で共有され、世界中でフィジカルなデザインを行なえるような「循環するひとつの系」ができつつあります。

下記に挙げる4つの書物は、偶然(あるいは必然?)にもこれら4象限にそれぞれ関連する書物だったように思います。優れた書評がすでに書かれていますので、それぞれの書物の内容について触れることはしませんが、スケール(視界の規模)が異なる4つの書物を、「フィジカル・デザインを構成する4象限」という広域の視点から捉え直すと、ひとつの物語として読めることに自分でも驚きました。これらの書物をガイドブックにしながら来年以降もさまざまな実践が生まれてくるような予感がします。

▶ 第1象限:「アルゴリズミック・デザイン」

渡辺誠『アルゴリズミック・デザイン実行系──建築・都市設計の方法と理論』(丸善出版、2012)

▶ 第2象限:「オープン・(リ)ソース」

ドミニク・チェン『フリーカルチャーをつくるためのガイドブック──クリエイティブ・コモンズによる創造の循環』(フィルムアート、2012)

▶ 第3象限:「ワールド・ワイド・ロジティクス」

吉村靖孝『ビヘイヴィアとプロトコル』(LIXIL出版、2012)

▶ 第4象限:「デジタル・ファブリケーション」

田中浩也『FabLife──デジタルファブリケーションから生まれる「つくりかたの未来」』(オライリージャパン、2012)

-

- 渡辺誠『アルゴリズミック・デザイン実行系』/ドミニク・チェン『フリーカルチャーをつくるためのガイドブック』/吉村靖孝『ビヘイヴィアとプロトコル』/田中浩也『FabLife』

●A2

池田亮司さん待望の新作『superposition』が来年10月に京都で日本初公開される予定なので今から楽しみです。また市川創太さんの「Corpora project」初の建築作品が来年竣工予定とお聞きしているのでコーポラが建築として凝固した様を是非拝見したいです。さらに藤村龍至さんの「鶴ヶ島プロジェクト」のさらなる進化にも注目しています。

松田達(建築家/松田達建築設計事務所主宰)

●A1磯崎新による「中原逐鹿(Run after Deer!)」展

第13回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展の一環として、リアルト橋近くのパラッツォ・ベンボにて、世界の建築家50人以上が参加した「Traces of Centuries & Future Step」展が開催され、そのなかで、磯崎新氏が中国鄭州市の鄭東新区管理委員会とともに「中原逐鹿(Run after Deer!)」と題した展示を、カナル・グランデに面したもっとも重要な3部屋を用いて行なった。鄭州と開封という中国中原にある既存の2つの都市のあいだに、人口数百万人の新都市をほぼ更地からつくるという、少なくとも日本では、そしておそらく世界の他のどの場所でも、けっして考えられないような途方もない巨大規模の都市構想。ここでは鄭東新区全体の計画とともに、磯崎氏がマスタープランをつくる副CBD(中心業務地区)が、1997年のICCにおける「海市」展を彷彿とさせる方法によって展示された。

筆者はたまたま本展示に協力をさせていただく機会を得たが、複数回の打ち合わせを経て、磯崎氏による都市をめぐる縦横無尽な思考とその圧倒的な強度に心底脱帽した。同時に、このような巨大都市をゼロから本気でつくろうとする中国という近くて遠い国のパワーにもである。

見事、金獅子賞を受賞した日本館における伊東豊雄氏らによる展示「ここに、建築は、可能か」に対して、対極のスケール、対極の内容だったといえよう。磯崎氏はいわば、「いま、都市は、可能か?」を問うていた。だからこそ、2012年のヴェネツィアには、日本の建築家の可能性の両極が、同時に現われていたように思われる。

-

- 磯崎新による「中間逐鹿(Run after Deer!)」展、中央の部屋

●A2

『磯崎新建築論集』全8巻刊行

2013年2月より、ついに『磯崎新建築論集』(岩波書店)が刊行される。毎月1冊ずつ出版予定であるため、2013年中に全8巻が刊行されるだろう。各巻の主題ごとに磯崎氏の著作がまとめられ、編集協力に加わった30代から40代の建築家・建築史家らが解説を加える。磯崎氏の思想のエッセンスに相対するのは、横手義洋、日埜直彦、五十嵐太郎、中谷礼仁、藤村龍至、南後由和、豊川斎赫、筆者の8人。磯崎氏の論考をどのように現代に位置づけていくのか。筆者自身もプレイヤーのひとりとなるが、本論集が開示する磯崎新氏の総体を、次世代の建築関係者がいかに引き継いでいくのか、2013年にその方向性が問われることになるだろう。

-

- 『磯崎新建築論集』全8巻(岩波書店)

●A3

大槌町

震災後、何度か岩手県の大槌町に足を運んでいる。筆者の所属する大学は40年以上前からこの町に研究所を有している。また筆者の所属する研究室では、大槌町の震災前の写真を集め記録するプロジェクト、震災時の逃げ道を文字に記録する試み、震災後のまちづくりコーディネーターの実践などを行なっている。さまざまなかたちで、この町と関わりを持つこととなった。震災で壊滅的な打撃を受けたこの町が、どのように復興を遂げていくのか、筆者はその忠実な目撃者のひとりにならなければいけないと考えている。そのなかで、建築家として、アーバニストとして、自分がこの町に対して何ができるのか、自らに絶えず問い続けていきたいと思う。

まつだ・たつ

1975年石川県生まれ。建築家。松田達建築設計事務所主宰。東京大学先端科学技術研究センター助教。京都造形芸術大学、宮城大学非常勤講師。建築系ラジオ共同主宰。

光岡寿郎(日本学術振興会特別研究員/早稲田大学演劇博物館招聘研究員)

●A1

地方都市におけるアートとの出会い方

今年を振り返るにあたって改めて考えさせられるのは、「地方/アート」の問題系についてだ。まずは「混浴温泉世界2012」★1から話を進めたい。この数年、継続的に地域に根ざしたアート・プロジェクトについて議論する機会をいただいてきたこともあり、人口12万人の都市別府で開催される同展を楽しみにしていた。二日間、徒歩ですべての会場を訪れたのだが、率直な印象としては、僕が東京からの「アートファン/ツーリスト」だから楽しめたのではと感じた。というのも、純粋な美術展としては半日もかからず見終える程度の規模で、かつ個々の展示空間にも潤沢とは言えないであろう予算の影響が漂っていたからである。それでも、一定の満足感を持って帰途についたのは、圧倒的に僕が別府にとっての「よそ者(stranger)」だったからではないだろうか。そして、市内に点在する展示会場を巡りながら僕が目にしたのは、これほど市民の力を活用し、世界的なアーティストを招聘しても、それでも戦後高度経済成長期を通じて果たしてきた娯楽・観光都市としての役割を終えつつある別府の姿だった。そして、同時に気になっていたのは、このような僕の印象は、このプロジェクトに主体的に関わってきた別府、およびその周辺地域の人々が会期を通じて得た内在的な理解とは乖離しているのではないかという点だ。僕自身の当時者性、つまり、「東京から来た研究者(見習い)」の眼差しを、地方都市におけるアート・プロジェクトを記述する言説の網の目のなかにどう位置づければいいのかという戸惑いは依然として頭の片隅に残っている。改めてこの地域型のアート・プロジェクトの全貌やその成否は、美術批評の文脈だけでは記述できないし、東京や大阪で仕事をしている編集者、ライターからの視点からのみで描ききれるものではないことを肝に銘じたい。

- 別府市内に溶け込む展示会場──混浴温泉世界2012より

筆者撮影

★1──別府現代芸術フェスティバル2012「混浴温泉世界」(2012年10月6日〜12月2日、大分県別府市内各所)

URL=http://mixedbathingworld.com/

もう一点は、アートと「出会う」ことの含意の問題である。今回の混浴温泉世界もそうだけれども、越後妻有トリエンナーレの「こへび隊」や瀬戸内国際芸術祭における「こえび隊」に代表されるように、現在のアート・プロジェクトはどこも積極的な市民参加のチャネルを整備している。このような制度は、従来の公立美術館での友の会、ボランティア制度と比較しても遜色ないものになりつつあるのではないだろうか。僕は日本の公立美術館の多くは、ある種地方公共団体の「面目」と「福利厚生」の観点から整備されてきたと感じているけれども、やはりこの過程では、アートとの「出会い」を「鑑賞」や「学習」中心の枠組みで把握することで「美術館」の優位性を構築してきたと思う。一方で、地方都市におけるアート・プロジェクトは、その試行錯誤を通じて、アートとは「観光(消費)する」ものであり、「作り上げる」ものであり、「共有していく」ものであることを訴えてきた。その意味でも、ある地域にとって「芸術作品」そのものではなく、「アートとの出会い方」を最適化するという議論のなかで、両者の住み分けが考えられていくべき時期に来たという思いを強くする1年でもあった。

★2──「広島県立美術館の学芸員の展示監視問題に思ふ」

URL=http://toshiromitsuoka.com/blog/2012/12/07/942/

●A3

原発事故に関わる言説の「不在」──2012年衆議院選挙

「10+1」のアンケートには本来そぐわないのかもしれないし、すでにこの原稿公開時には結果も出ていることと思うが、メディア研究に携わる一人としては、今回の衆議院選挙の政治家の発言、そしてその報道を通じて、原発事故と向き合う具体的な言説が「不在」だったことが一番印象に残っている。僕自身は選挙報道の専門家ではないので、一私人としての印象を述べるに過ぎないけれども、原発問題を選挙の争点化することには失敗したと思う。今回はマスメディアの報道姿勢に帰因するというよりは、駆け込みで政党の離合集散が続いたことで、政党の数としてはあたかも「脱原発」が主流に見えてしまうような錯覚が生じた点も大きいと思う。一方でこれだけ「脱原発」というキャッチフレーズが飛び交いながらも、廃炉へ向けての工程、廃炉に至った場合の核廃棄物の処理といった具体的な事案には誰もが口をつぐむという、言説の「不在」も印象的な原発事故後初の選挙だった。

みつおか・としろう

1978年生まれ。メディア研究、日本学術振興会特別研究員/早稲田大学演劇博物館招聘研究員。論文=「ミュージアム・スタディーズにおけるメディア論の可能性」「なぜミュージアムでメディア研究か?」など。共訳=『言葉と建築──語彙体系としてのモダニズム』。

南泰裕(建築家/アトリエ・アンプレックス)

●A1東京スカイツリーの完成/東京駅の復元

2012年は、東京スカイツリーの完成と東京駅の復元が、対比的な建築的出来事として、印象に残った。この二つは、セントラル・イースト・トーキョーのきわめて局所的な事態であるものの、震災後のシンボリックな出来事として、多くの読みを誘う対象だったように思える。すなわち、垂直のシンボルとしての、東京タワーのヴァージョン2としての東京スカイツリーと、水平の最右翼としての、免震構造を背後に組み込んだ駅舎の復元という対比的出来事。それは、その周辺の都市的開発を含め、2010年代の東京においても、引き続き「経済的停滞のさなかでの大規模再開発」というスキームが、ねじれながら延命し続けていることを映し出すものであったのだと言える。

●A2

新国立競技場のコンペティション

新国立競技場のコンペティションにおいて、ザハ・ハディドの案が選出されたことには、大きな驚きを覚えた。おそらくは東京の都市景観を大きく変えるだけの影響力を持つ、そのデザインには、一定の留保が必要ではないかと感じている。が、その実現に向けて、今後どのようなプロセスが取られていくのか、注目に値する。●A3

加藤典洋『3.11──死に神に突き飛ばされる』

加藤典洋氏による『3.11──死に神に突き飛ばされる』という書物には、そのタイトルにまずもって強い衝撃を受け、心して一つひとつの言葉をの呑み込んだ。そのタイトルとおり、ある年代以上の人間は、死に神にすら相手にされない、という指摘には唸らされつつも、3.11がもたらした現実の凄惨さには、いまだ、言葉ははるか、どう転んでみても具体的な力を及ぼしえないのではないか、という疑問が残り続ける。言うまでもなく、3.11はいまだその傷跡を苛烈に残していて消えず、一方で見えない恐怖としての未来の3.11は、いつ起こるともわからないかたちで、私たちの足下を不意に揺らしてもいる。

不意に傷つき、病におかされ、そこからの治癒を目指しながら新たな病と事故の出現に備える必要があるというその様態は、ある実存的な次元で、私たちの人生そのものの表われを想起させる。

その意味で、3.11とは人が生きてゆくこと自体の、極限的でアレゴリカルな出来事であり、誰も避けることのできない日付の刻印であった。

この事態に対して、例えば素朴に「建築に何ができるか」というふうには、決して問うてはならないように思えるのだが。

-

- 加藤典洋『3.11──死に神に突き飛ばされる』(岩波書店)

みなみ・やすひろ

1967年生。建築家。アトリエ・アンプレックス主宰、国士舘大学理工学部教授。作品=《PARK HOUSE》《南洋堂ルーフラウンジ》《spin-off》など。著書=『住居はいかに可能か』『ブリコラージュの伝言』『トラヴァース』など。

http://www.atelierimplexe.com/

http://bricoleurs.exblog.jp/

山崎亮(コミュニティデザイナー/studio-L、京都造形芸術大学教授)

●A1印象に残ったこととしては、建築設計の根拠が変わりつつあるということですね。2012年は『新建築』という建築雑誌の月評を担当しました。ほぼ10年ぶりに同誌をちゃんと読んでみたのですが、10年前に比べてプロジェクト全体の進行を示すダイアグラムや住民参加のプロセスがかなり丁寧に描かれていました。これは大きな変化だと思います。建築を設計するときの根拠に地域のニーズやプロジェクト全体が向かう方向性などがしっかり意識されているということの現われでしょうね。形態の説明のために哲学を援用したり、アルゴリズムを根拠にしたり、「ゲニウス・ロキ」なんて言葉を使わなくてもよくなった。それよりも、将来の利用者に集まってもらって直接話を聴き、それらをうまくまとめて建築空間に落とし込み、さらに声を聴けなかった人たちの利用を想定しながら空間形態を変化させていく。全うな設計プロセスを経て生まれる建築の数が増えてきたというのが2012年の印象です。これはきっとここ数年続いている傾向なのでしょうけど、私がしっかり建築と向き合ったのが2012年だったので新鮮な驚きを感じた次第です。

●A2

瀬戸内国際芸術祭2013は楽しみですね。前回の瀬戸芸からさらに関わる人たちが増え、エリアも増え、新たな作品が生まれることになる。こうした芸術に触発されて島を巡る人たちが増える。瀬戸内海の離島はいずれも人口減少に悩んでいますが、瀬戸芸のようなプロジェクトをきっかけにして島を巡る人たちが増えることは、いくつかの可能性を生み出すことになるだろうと思います。私たちも瀬戸芸のひとつ、小豆島に醤油を使ったアート作品をつくっています。ただ、コミュニティデザイナーとしてつくるアート作品ですので、実際につくっているのは小豆島に住む有志の住民たちです。僕たちがつくっているのは、彼らが集まるためのきっかけ。きっかけに応じて集まった「醤油作品づくりコミュニティ」が、アート作品をつくることになっています。まさにコミュニティアートだと言えるでしょう。

●A3

未曾有の大震災に見舞われた東北地方の復興に巨額の予算がつけられたことに対する若干の違和感と、その予算を無駄なことに使ったり不正なことに使ったりする人たちがいたということに対する無念さが記憶に残っています。いまも「ゼネコン」とか「コンサルタント」とか「シンクタンク」と呼ばれる人たちがたくさん東北に入り、念入りな「営業活動」を行なっていると聞きます。東北地方のまちを復興するのか、経営が悪化している自社の売り上げを「復興」するのか、目的を間違えないようにしなければならないと思います。

東北地方の復興を目指すのであれば、道路や堤防をつくることもさることながら、人の気持ちを復興させることが重要でしょう。未来に対する希望を共有することが重要でしょう。コミュニティデザイナーという立場から、コミュニティの復興、気持ちの復興についてお手伝いしたいと考えています。

特に震災後3年から状況が厳しくなります。阪神・淡路大震災のときも、全国的に「神戸の震災は一段落したかな」と思われていた3年後、神戸はまだ復興の前提すら整理できていない状態でした。「神戸」を経験した者として、私たちは3年後からの東北に貢献できるようプロジェクトを立ち上げたいと思っています。

そのうちのひとつが東北の大学に「コミュニティデザイン学科」を創設するという試みです。東北の人の心を復興するために、被災地で活動するスキルを持ったコミュニティデザイナーを養成しなければなりません。被災地や周辺の限界的な集落を回り、困っている人たちの言葉を聞き取り、画期的な方法で住民とともに復興への道筋をつくりだす。そんな若者をたくさん育てたいと考えています。2013年に高校生がコミュニティデザイン学科を受験してくれれば、2014年から彼らとともに東北のさまざまな集落で実践的な活動を展開したいと考えています。

やまざき・りょう

1973年生まれ。著書に『コミュニティデザインの時代』ほか

饗庭伸(首都大学東京都市環境学部准教授/都市計画・まちづくり)

●A1夏頃に見た「テマヒマ展〈東北の食と住〉(21_21 DESIGN SIGHT)」には、いわゆるアーキテクチャーとしての展覧会のあり方を考えさせられました。東北の物産品をたくさん集めた展覧会なのですが、それらは展示会場の中で、分類され、格子状に配置され、等価等質に展示されていました。そういう展示をされると、普段は通り過ぎていた登米の油麩(みそ汁に入れるとおいしい)なんてものが、途端に食べ物として魅力的に見えてきちゃうわけです。おかげでわが家の2012年の下半期の食卓には油麩がしょっちゅう登場しました。

その展示は、物産品が背負っていた地形やら地質やら民話やら気質やらといった文脈(それはしばしば商品にどんくさい感じを与える)をはぎ取って、格好よく「売れる」商品に仕立て上げる東京の魔法でもあるように思いましたし、一方で、分類と格子状の配置、という百科事典的な作業をそのまま見せて意味や差異をギリギリ残すことにより、東北の物産品を、その多様性を壊さぬまま、東京の多様な消費者につなぎ、その多様性が失われないようにしましょう、という取り組みにも見えました。

アーキテクチャーの解釈には個人差がありますから、一緒にいった妻は「文脈のはぎ取り」が鼻についてしょうがなかったようですが、私としては「文脈のはぎ取り」と「多様性保持」のギリギリのバランスが保たれていたように思います。

「10+1 web site」でやらせていただいた対談で「一般解かどうかということは置くと、少なくとも石巻の初動は、東京がなければ起こり得ませんでした」ということを申し上げました。この展覧会のアーキテクチャーを見て、東北の、東京というアーキテクチャーの使い方ということに対するひとつの答えがこういうこと、つまり東京の役割は、分類、格子状の配置、直接消費の関係づくりのためのアーキテクチャーなのかな、と考えたました。東京のアーキテクチャーは、東北やアジアから、もっと使ってもらえればいいんじゃないか、というふうに思いますし、新しい猪瀬都政は、東京から文脈をはぎ取り、徹底的に使いやすいアーキテクチャーにするんじゃないか、と思っています。

-

- 「テマヒマ展〈東北の食と住〉」(21_21 DESIGN SIGHT、2012年4月27日〜8月26日)

●A2

10月に出版されたクリス・アンダーソンの『MAKERS』が示したメイカーズムーブメントは、しばらくの間は色々なものを引っ張るのではないでしょうか。それが本当に産業構造の再編に結びつくのかは横においておくとして、「産業構造の再編に結びつきそう」という大きな物語を少しだけ信じることによって、ファブラボやファブカフェやレーザーカッターや3Dプリンターが、世界を変えるんじゃないか、という熱気を帯びてあちこちにつくられたり置かれたりするでしょう。そういった熱気を帯びた小さな空間はスタバやコンビニとうまく混ざって都市空間を少し変えるのだろうな、と思いますし、限定的には、例えば郊外の小さな製造業には確実に影響を与えるだろうと思います。戸建て住宅団地の片隅にある世界一のネジ工場とか(これはあるそうです)、ニュータウンの近隣センターにあるユニクロの服を素材にしたオートクチュールの店とか(まだこういうのはないです)、出て来たら魅力的ですよね。

また私たちが真剣に考えなくてはならない建築業にも、少なからず影響を与えるんじゃないかと思います。ホールアースカタログ(スチュワート・ブランド)、秋葉原感覚(石山修武)......といったあたりの流れに、どう力が流れ込むのか、注目ですね。私も、大学にレーザーカッターを入れたので、それを使った手づくりのアーバンデザインの可能性をちょっと考えてみたいです。

ただこれが、大きな産業構造を変えるにいたるかは、まだ読めないです。それはメイカーズムーブメントがある程度高級な人たち(昔で言うところの知識労働者)の運動にとどまってしまうのではないかと思いますし、知識やら意欲やら技能やらをまったく形成できずに30〜40歳くらいになってしまった人たちのものにはならないかもしれない、という危惧があるからです。中国あたりの人件費がそろそろ日本の地方都市とあまり変わらなくなってきているという話もちらりと聞いたことがあり、日中韓台くらいは起業と成長の機会が均等にある空間になってしまうのかな、それは製造業の立地戦略を大きくかえるのかな、そこにメイカーズムーブメントは影響を与えるのかな、と思いますが、その「均質な状態」は、新しい問題の始まりではないかとも思います。どこかに新しい格差が出るでしょうし、現前している格差は解消できないようにも思います。まあ、人間社会、悩みが尽きないね、ということではありますが。

また、レーザーカッター、使ってみてわかりましたが、電気をたくさん使います。クリス・アンダーソンだって、電気で動くラジコンヘリで一山あてたことを喧伝しているわけですから、エネルギーの問題には、答えられていないわけですね(念頭にないと言った方がよい)。スチュワート・ブランドも最後はクリーンエネルギーとしての原発を強調してしまったわけで、アメリカ人の楽天的な考えをそのままは受け取れないですよね。

そんなことを考えながら、ファブリケーションの拠点と、循環型エネルギーをつくり出す拠点がまざったような場所が郊外に出来ると面白いなあ、などと考えながら、レーザーカッターとペレタイザーのカタログを漁っているところです。

-

- 『MAKERS──21世紀の産業革命が始まる』(NHK出版、2012.10)

●A3

すでに「『ポスト3.11』と言うことが格好悪い」みたいな言説が出てきているようで、そうなってしまうともう「言説だけの空間」の問題になってしまうので、あまり興味がありません。ちゃんと現実の空間との対応関係で議論してよね、というふうには思いますが、困ったことに、現場の風景が、すでに画像や映像で消費されてしまっており、多くの人は、現場に行っただけでは何も感じられなくなっているんですよね。

さて私は、現場を持てるだけ持っている(とはいえ持てるのはひとつだけですが)ので、復興の計画づくりなどが本格化してしまい、2012年は地元の人の顔ばかりをみて仕事をすることになりました。ですので、あまり言説をみる余裕がありませんでした。ありがたいことに、ツイッターやフェイスブック等で言説等が入ってくるので、ある程度効率よく押さえることはできていたのかもしれませんが、衆議院選挙の結果を見ると、自分がいかに普通の人と離れた言説空間に身を置いていたのかがわかり、愕然とします。でも結果的に、地元の人の顔ばかりみていたので、偏っていたかもしれない言説に影響されることはあまりありませんでした。

自身の現場としては、大船渡の綾里地区の5つの浜に継続的に関わり、だいたいの意志がかたまりつつあるところです。そこで何を行ない、何を考えているのかはこことここにまとめましたので繰り返しません。私は、それほど特別なことをやっているわけではなく、誰でもできますので、色々な人が関わればもうちょっといい復興になるのにな、と思います。

-

- 綾里地区でのワークショップの様子

復興は幸か不幸か長期化しており、私はそこに、阪神や中越型の超速意志決定〜大建設で動く「近代復興」ではない、違う復興が、「しかたなく」登場するのではないかと思っています。その「しかたなさ」にあわせて浜の相談役として、ながく、継続的につきあえる専門家はまだ必要なのだと思います。

また、2012年の後半をかけて、日本建築学会の『建築雑誌』の「福島と建築学」という特集をまとめました。岩手や宮城に比べて福島は解き方が難しく、それを誰でもできるようにするにはどうしたらいいのか、知恵をしぼりました。この特集が、どなたかの2013年版「記憶に残った言説」になることを祈りつつ......。

-

- 『建築雑誌』特集=福島と建築学(日本建築学会、2013.01)

あいば・しん

あいば・しん

1971年生(兵庫)早稲田大学卒業。共著に『住民主体の都市計画』『Insurgent Public Space』ほか。

Twitter @shinaiba

WEB http://www.comp.tmu.ac.jp/shinaiba/frame2.htm

蘆田裕史(ファッション批評/キュレーター)

●A1

マームとジプシー《ワタシんち、通過。のち、ダイジェスト。》

本作品は、道路建設のために取り壊される家をめぐって、そこに住んでいた家族の記憶と現在によって紡がれる物語である。外的な要因によって存在を消されてしまう家は、震災によって崩れ落ちた建物/都市のメタファーとして見ることもできるだろう。時勢的にそのようなことも感じさせてしまうこの物語は、決して明るいものではない。だが、それでもなお、本作品は──マームとジプシーの他の作品と同様に──希望に満ちたものであったように思われる。

- 《ワタシんち、通過。のち、ダイジェスト。》公演チラシ

マームとジプシー(以下、マーム)を率いる藤田貴大の演出は何度も反復される台詞を特徴とする。リニアに流れる時間を生きている私たちにとって、その反復は一見すると、現実には起こらない不自然な時間の流れに見えるかも知れない。とはいえ、私たちの毎日の生活を振り返って見れば、寝て、起きて、ご飯を食べて、会社や学校に行って、家に帰って、ご飯を食べて、風呂に入って、また寝ることの繰り返しである。毎日の微少な差異はあれど、私たちの生活はほぼ反復によって構成されており、その意味では、マームの作品における一見不条理な反復は私たちの生と重なる。

リニアな時間軸上で反復される行為の軌跡が描く円環からは、なかなか逃れることができないように思われるかもしれない。だが、きっかけさえあれば、その円環から飛び出すことはできるはずだ。ただ、私たちはただそのきっかけに気づいていないだけなのだ。藤田の作品においても、時間が動き出すきっかけは見えにくい。ひとたび時間が流れたかのように思っても、またすぐ戻ってしまうこともある。それでもあきらめずに、円環からの跳躍を試み続けることで、確実に物語は前進する。たとえ不条理だとしても、悲劇だとしても、マームの作品が救われた感覚を与えてくれるのは、まさにこの円環からの跳躍がひとつの理由ではないだろうか。

- 《ワタシんち、通過。のち、ダイジェスト。》公演風景

撮影=飯田浩一

●A2

自分が関わっているプロジェクトで恐縮だが、水野大二郎との共同編集で昨年創刊したファッション批評誌『fashionista』の第2号を発行する予定である。ファッションの批評家や研究者はまだまだ少なく、他分野──美学や表象文化論、建築など──を専門とする書き手にも寄稿してもらっているのだが、そのことによって逆に視点の多様性を確保できているようにも思う。

自費出版であるため取扱店舗は決して多いとは言えないが、日本では類書のない雑誌であるはずなので、どこかで目にする機会があれば一度手にとってみてほしい。

- 『fashionista』No. 001(2012)

あしだ・ひろし

1978年京都生まれ。批評家/キュレーター。ファッションの批評誌『fashionista』編集委員。共著=『現代芸術の交通論』(丸善、2005)、『ファッションは語りはじめた──現代日本のファッション批評』(フィルムアート社、2011)ほか。

足立元(美術史、美術評論)

●A1

ここでは、2012年に開催された、かつての東京の姿を描いた美術家たちによる展覧会のいくつかを紹介したい。今流行の都市の表現も、いずれ時代遅れのものとなり、以下に挙げる画家たちの絵と同じような哀愁を帯びるときが来るだろう。あるいは逆に、そうした古い時代の都市を描いた絵を見つめることで、現在の都市の風景が豊穣なものとして見えてくることもあるはずだ。現代を捉え返すためには、何度でも近代の不穏なものを召還する必要がある。

明治期の東京について

○「近代洋画の開拓者 高橋由一」展(東京芸術大学大学美術館他)

この展覧会で紹介された水彩やスケッチ帖には、江戸時代の趣を残す明治初頭の東京の風景が描かれている。もっとも、美しくまとまった展示は武骨な由一には何か綺麗すぎる気がした。

○「維新の画家 川村清雄」展(江戸東京博物館)

同時代の旧派の洋画家の展覧会としては、こちらのほうが面白かった。清雄の足跡を追ってフランス、イタリアまで調査してきた成果は、大河ドラマのような展示構成に結実した。

大正期の東京について

○「すべての僕が沸騰する 村山知義」展(神奈川県立近代美術館葉山他)

村山は、1923年の関東大震災を経験した美術家の一人である。彼と仲間たちの仕事には、今日の震災と美術の関わりを先取りした部分もあった。

昭和戦前期・戦後直後の東京について

○「生誕100年 藤牧義夫」展(神奈川県立近代美術館鎌倉)

突然行方不明になった版画家の展覧会。大規模なパノラマの《白描絵巻》では、都市の姿が圧巻だった。

○「小野佐世男 モガ・オン・パレード」展(川崎市岡本太郎美術館)

戦前の都市の猥雑な匂いに溢れた絵は、戦争へ傾斜していく時代の不穏な状況も伝えてくれる。日本が占領していた頃のインドネシアを描いた絵も必見。

○「生誕100年 松本竣介」展(神奈川県立近代美術館葉山他)。

都市の哀愁あふれる情景を描く。戦争を生き抜いた画家というロマンチックな要素の誘惑に引っかかるまいと、いくら用心しながら見ても、優れたところに気になる。

●A2

自分の予定に過ぎないのだが、2月1日から3月26日までアメリカ・シアトルのワシントン大学に滞在する。アメリカに行くというと、何を勉強しにいくのかと聞かれることが多いけれど、むしろ教えに行く立場である。もちろん、いろいろなかたちの成果を持ち帰りたい。4月からは、学振の期間も終わって、いよいよフリーの書き手となる。歴史についての執筆は同時代に向けた仕事に他ならないと思っているが、時事的な評論の数も増やしたい。生産性の向上と守備範囲の拡大が課題。

共著で関わっているものには、『日本近現代美術全史』(東京美術)、『美術出版ライブラリー日本美術史』(美術出版社)、『新発見!日本の歴史』(朝日新聞出版)、『日本美術全集』(小学館)がある。これらのプロジェクトをこなしつつ、次の本の元になる論文をいくつも書き進める。

あだち・げん

1977年生まれ。美術史・美術評論。著書に『前衛の遺伝子──アナキズムから戦後美術へ』。

井上雅人(デザイン史、ファッション史/武庫川女子大学講師)

●A1

2013年が生誕125周年、没後40周年ということもあって、2012年にはパナソニック汐留ミュージアムおよび国立民族学博物館で「今和次郎採集講義──考現学の今」展が行われた。

今和次郎への注目がそれほど一般的なものとは思えないが、街や人を観察し伝達する手法については、ここのところ関心が強まっているように思う。社会が抱える問題が、震災などをきっかけにあらためて意識され、自分たちの生活を見直そうという気風が、かなり共有されているということもあろう。そのためのツールとして、今和次郎が提唱した考現学や生活学は有効だろう。

思えば、日本のプロダクトが新興国で受け入れられず、韓国企業の商品が受け入れられている理由のひとつとして、鍵付きの冷蔵庫など、現地のニーズに合わせた商品を展開していることなどが話題になった。その裏に、現地の生活への観察の深さの違いがあることは誰の目にも明瞭だった。ソニー、シャープ、パナソニックと、日本を代表する家電メーカーが次々と経営危機を迎えたのも2012年であった。あらためて、ものづくりにおいて考現学や生活学を応用していく道を見直してみてもいいのではないだろうか。

私も『今和次郎と考現学』(河出書房新社、2013)に寄稿したりと、今和次郎について考える機会が多い一年だった。

- 左=「今和次郎 採集講義」展ポスター

右=『今和次郎と考現学──暮らし の"今"をとらえた〈目〉と〈手〉』(河出書房新社、2013)

●A2

2013年の動向として気になっていることのひとつは、地方芸術祭がどうなっていくかということだ。

2012年には、私も「西宮船坂ビエンナーレ」で作品を展示したが、住人たちも運営ノウハウを蓄積し、参加するアーティストたちも地域との連携を理解しており、地元の大学に勤務する出展者という板挟みになりかねない立場でありながら、まるでストレスを感じず最後まで参加することができた。